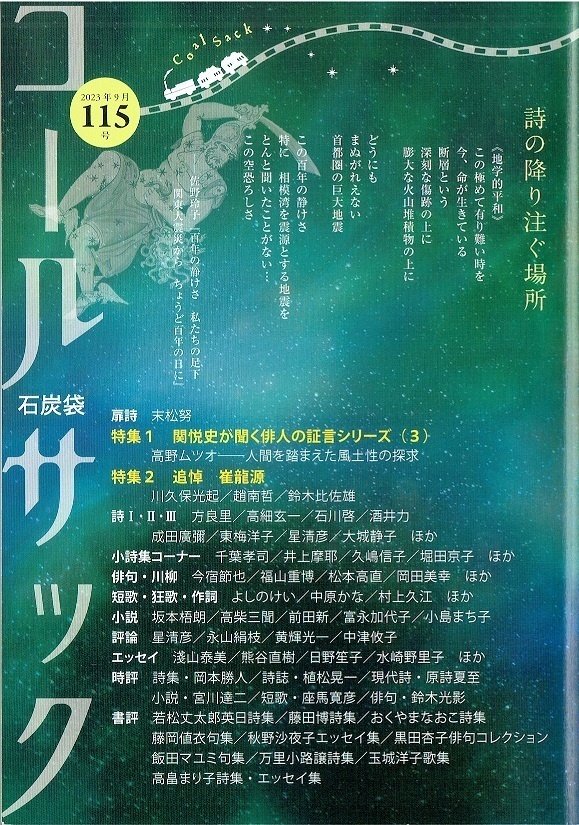

高野ムツオが佐藤鬼房から継承した「小熊座」の理念

「関悦史が聞く俳人の証言シリーズ(3)

「高野ムツオー人間を踏まえた風土性の探求」から

高野ムツオが佐藤鬼房から継承した「小熊座」の理念

このインタビューの中で高野ムツオは、こう語っている。

人間風土という言葉使っているけど風土っていうのは、人間があって存在 するわけで、そこを一人一人が探っていこうということだね。(略)鬼房からは風土と向き合う俳句を教えてもらったといえるな。(略)

最も佐藤鬼房の文章としては、知られてる文章だけれども、「俳句の風土性」。この文章っていうのは、俳句は人間そのものの表現だと言いながら、風土というのは、その土地、その土地に別々にあるものではないって言ってんだよね。そういうのは、風土ではないんだ。人間に共通した精神世界なんだ。精神構造そのものが普遍的じゃなきゃいけないと言ってる。だから、九州であれ、北海道であれ、東北であれ、東京、皆それぞれに風土があって、その中での共通する普遍的な風土を表現していく。その風土はだから、精神的なものであるんで、決して風俗とか習俗だけで終わるものではないんだってことだね。(略)

佐藤鬼房が言う俳句の典型というものの実践の句は

〈陰(ほと) に生る麦尊けれ青山河〉

だと思うんだけど。現実の「青山河」と「陰に生る麦尊けれ」っていう古事記の世界を込めた壮大な歴史的なものを持ってきて。しかし、そこに生きている人間へと思いを、ま、ちょっと文学的にかっこよくなった感じはあるんだけども、やっぱりそういう世界はしっかり作り上げたし、晩年はもっと生に苦しみながら、特に病気と戦いながら作った俳句もあってね、その軌跡そのものに佐藤鬼房の俳句のあり方があるんだろうと思います。そのことは、あとで佐藤鬼房が亡くなった時に、「鬼房俳句の真髄」という金子兜太に講演をしてもらった時にも、金子兜太は言ってくれてたんですよね。(略)

最近の俳句は実にうまい句が多いね。そして、そのぶん人間を踏まえた風土性が希薄だね。 言葉が一句の中でぶつかり合ってないんだね。実に大人びて端正に並んでいる句が多い。でも、人間が生きている世界はもっとどろどろして混沌そのもの。

日本語という言語媒体を踏まえればそこに日本文化や風土が反映されてくるわけだから、 どこで作ったって日本語の世界はこちらで共通理解できる部分ってある。(略)

言葉の中で、混沌とした世界を醸しながらも。その混沌自体の中に、佐藤鬼房の言い方でいえば、「泥の中で一筋澄むような光が見えてくる」、そういう言語世界を構築したいね。 鬼房に「あんたの俳句は分かりやすすぎる」って言われたことがある。明確なロジックで割り切れる俳句はつまんないのだね。そんなに分かりやすく作っちゃいけないということはね。確かに、鬼房の俳句は、どこか晦渋で、分かりにくい部分がいっぱいあるけど、つきない魅力が湛えられているね。

それは金子兜 太の俳句にも言えると思うんだ。(略)

〈おおかみに蛍が一つ付いていた〉、

これも、魅力を人にどう説明したらいいのか悩む。しかし、言葉のうちに日本の風土が見え、滅び行くものへの祈りが感じられるね。謎をたくさん抱えた俳句、しかも、読者を魅了してやまない俳句、死ぬまでに一句ぐらい作りたいもんだね。

※ 引用箇所の太字化、改行は武良竜彦による。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?