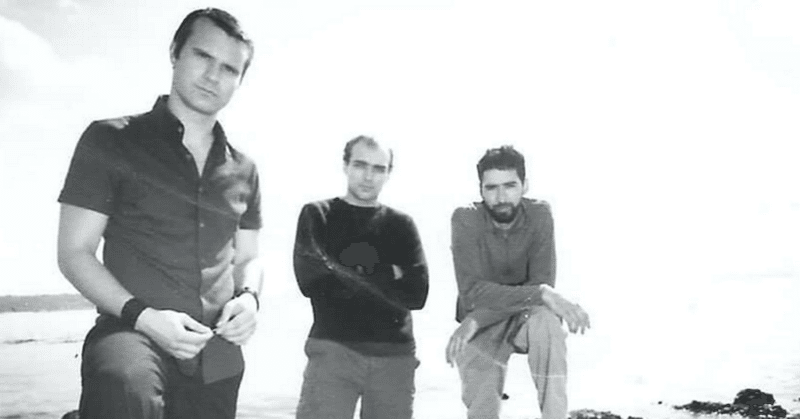

EMOの元祖、Sunny Day Real Estateを語る

ちょうどこの記事を書いていたところに、このバンドに関するニュース記事が飛び込んできた。デビュー作の30周年記念USツアーを行うこと、そしてデビュー作のスタジオライブ盤を5/3にリリースすること、そこには新曲1曲が含まれていることが発表された。

◇

Sunny Day Real Estateについて語るのは、EMOというムーヴメントの歴史を語るのと同じことだ。

何故なら、EMOはSunny Day Real Estateに始まり、Sunny Day Real Estateで終わったムーヴメントだからである。

Sunny Day Real Estate(以下、SDRE)が最後のスタジオアルバムをリリースしたのが2000年で、翌2001年に解散した。(後に再結成するも、アルバムリリースには至っていない)

それ以降も、EMOと呼ばれるバンドが多数現れこそしたが、真の意味で『エモーショナル』だと感じるバンドはほとんど居ない。

例えば00年台中盤に現れたMy Chemical RomanceやFall Out Boy、Panic! at the DiscoやParamoreらもそう。彼らも当時はEMOとして括られる向きもあった。彼らの音楽自体は好きだし実際によく聴きもするが、彼らにとってのEMOは、多岐に渡る影響元の内の一つに過ぎないというのが私の見解だ。

2001年以降、ポップパンクやメロコアの方向性へと寄ったり、あるいはピアノを前面に据え流麗で美しい音楽性を追求したりと、EMOは様々な形へと姿を変え派生していった。

つまり、姿を変える前の原型としてのEMO(俗に言う"初期エモ")は、2001年のSDRE解散と共に終わったというのが私の持論である。"ムーブメント"と呼べるほどの大袈裟なものではなかったかもしれないし、当の本人たちがそのカテゴライズをどう感じているかはまた別問題としても、EMOという潮流が存在したことは確かだ。そして、その元祖として、潮流の中心に君臨していたのがSDREなのである。

1992年、シアトルで結成したSDRE。彼らが当時所属していたレーベル『Sub Pop』は、言わずもがな、Nirvanaを輩出し、グランジという一大ムーヴメントの仕掛け役となった老舗インディーレーベルであり、EMOという呼称を浸透させる上で重要な役割を果たした。

実はSDREは3度も解散と再結成を繰り返しているバンドであり、2ndアルバムをリリース後の1995年に1度目の解散を経験している。

バンドのフロントマンJeremy Enigk(ジェレミー・エニック)は、ソロとしても現在までに5枚のアルバムをリリースするなど、ソングライターとしても優れた才能を発揮しているが、その最初のソロ作は、1度目の解散中に発表されたものだった。

1997年に再結成を果たすが、2枚のアルバムをリリースすると2001年に再び解散。結局のところ、彼らが世に放ったスタジオアルバムは4枚となった。

数多くのバンドに多大な影響を与えたSDREのアルバムの魅力について語っていきたい。

◇

1st『Diary』(1994年)

EMOという言葉を世に知らしめた記念碑的 作品。SDREの最高傑作はどれか、というのは究極の問いだが、歴史的意義も含めて評価するのであれば間違いなく本作になるだろう。初期衝動そのままに、瑞々しくも荒々しいギターロックを展開している。感情剥き出しで情熱的に歌い上げるジェレミーの歌声には、ヒリヒリするような青春の焦燥感、今にも壊れてしまいそうな繊細な美しさを感じずにはいられない。哀愁漂うギターの音色には胸を掻きむしられる。ドラムもかなり主張強めに叩いているが、ボーカル・ギターがそれに食われてしまうことなく拮抗しており、緩急自在なバンドアンサンブルを形成している。これぞEMO。

2nd『Sunny Day Real Estate』(1995年)

通称、『LP2』。もしくは『Pink Album』。本作がセルフタイトルなのは自信の表れでも何でもなく、ただタイトルを考えるモチベーションが無かっただけのことで、実質は無題である。本作のレコーディング中、既にバンドは解散状態だった。だからジャケのアートワークにも一切力が注がれることなく、ただのピンク色になった。バンド崩壊のきっかけは、1stで大きな成功を手にしたことで、ジェレミーが極度の重圧に押し潰されてしまったことだった。そんな状況の中、ベーシストのネイト・メンデルと、ドラマーのウィリアム・ゴールドスミスの二人が、デイヴ・グロールにスカウトされFoo Fightersに引き抜かれたことが決定打だったと言われている。ジェレミーはキリスト教に救いを求め、何とかアルバム完成まで漕ぎ着けるも、他3作と比べると見劣りする仕上がりなのは否めない。サウンド的には1stがベースになっており、どの曲も1stに収録されていても不思議ではないが、どれも1stでは主役を張れそうにない、そんな微妙な立ち位置だ。ちなみに、ドラマーのウィリアムはその後Foo Fightersをすぐに脱退し、SDREに戻ってくることになる。

3rd『How It Feels To Be Something On』(1998年)

2ndを除く3枚は全て最高傑作と呼び得る出来栄えで、この3rdもその内の1枚ではあるのだが、分かり易い歌メロやギターフレーズというよりも、複雑に絡み合うバンドアンサンブルでじっくりと聴かせるタイプのため、1stや4thの影に隠れがちな作品ではある。このアルバムの真髄は、ピークに向けて徐々に高揚感を高めていくスリリングな楽曲展開にある。何度も繰り返し聴くことで、その凄さが身に染みてくるような種類の楽曲たちだ。一撃必殺のキラーチューンこそ不在で派手さは無いが、全曲が濃密な内容となっており飽きさせない。こういう味わい深い作品ほど、無意識のうちに何度も繰り返し再生してしまうものだ。

4th『The Rising Tide』(2000年)

最後のアルバムとなっている4th。従来のギターロック要素はそのままに、ピアノとストリングスを大胆に導入し、壮大かつ神秘的な空気感を纏った唯一無二の作風に仕上がっている。息を呑むような美しさを手にしていながら、痺れるようなギターフレーズが消えていないところが良い。ソングライティング的には、3rdのような味わい深さというよりも、一発でガツンと良さが伝わるような痛快な楽曲が多い。かなり大味なアレンジではあるが、圧倒的な美しさとダイナミズムに捩じ伏せられてしまう。バンドの終焉、そしてEMOというムーヴメントの終焉に相応しい、貫禄漂う傑作。

◇

2001年の2度目の解散後、ギタリストのみを入れ替える形でThe Fire Theftというバンドを結成する。このプロジェクトには、Foo Fightersに加入したベーシストのネイトも参加している。しかし、2003年にアルバム1枚のみを残して解散。The Fire Theftの音楽性はSDREとはやや異なるが、そう遠くもない。作風が近いアルバムを挙げるとしたら間違いなく4thになる。ギターロック要素がやや後退し、よりストリングスを強調した壮大な路線となっている。

一方、Jeremy Enigkのソロ活動においては、ギターロック要素を更に後退させ、アコースティックギターやストリングスを中心としたメランコリックな楽曲を展開している。ただ比較的多作であり、2006年に自身2枚目のソロアルバムをリリースすると、その後も2008、2009、2017年と、気がつけばSDREよりも多い5枚のアルバムを発表している。

SDREはその後、2009年に再々結成を果たす。この際、Foo Fightersのスケジュールが暫く空いていたためネイトが再び参加し、ツアーにも同行。新作のレコーディングにも取り組むが、アルバムは頓挫してしまい、新曲を1曲発表するに留まる。2014年頃から事実上3度目の解散状態に。

そしてまたしても2022年に再結成し、ライブ活動を行ってきた。

◇

という状況の中での、冒頭のニュースである。是非とも、来日公演も実現してほしいところだし、2010年前後に頓挫した新作の制作に再び取り掛かるのかどうかも気になるところだ。

本日公開された10年ぶりの新曲を聴きながら続報を待つ。メロウながらダイナミックな、7分超えの大曲。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?