境界を越えるバス/都県境編9/若葉台駅周辺

東京都神奈川県境編9(多摩丘陵編4)

2022年12月/2023年1月現地調査

2023/1/26初版公開/2023/1/28大幅追補

この記事のデータ類は2022年12月現在のものです。

また図面・画像は特記なき限り筆者自ら撮影・作画したものです。

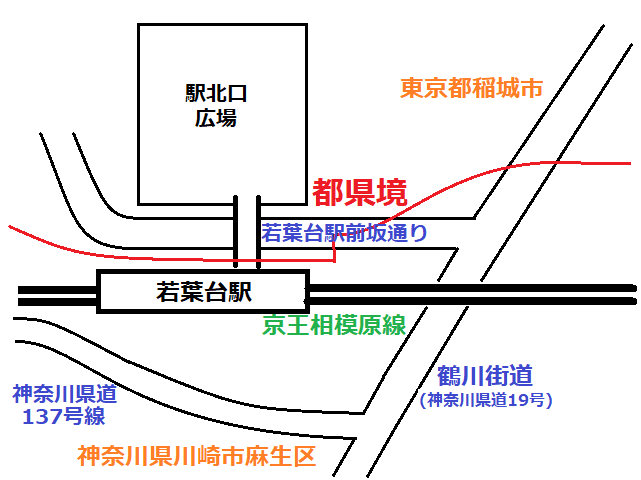

多摩丘陵に入っている東京都・神奈川県境ですが、ついに駅本体と駅前広場の間に入り込むという、他ではあまり例を見ない?状況になります(トップ画像がその現場です)。鉄道がニュータウン開発に伴って敷かれたためこのような事態になってしまった現地の様子を、例によって現地調査を主体にお届けします。

現場付近の都県境

以前/今後の記事で紹介する地点も合わせて載せています。

分水嶺は、例によってアバウトです。ベースの白地図は freemap.jp より。

平尾団地西側付近では、両側とも鶴見川水系ながらもそこそこしっかりした尾根筋をたどっていた都県境であるが、その北側で合流する多摩川水系と鶴見川水系の分水嶺を一瞬だけたどった後、さらに北進して多摩川水系三沢川の谷戸へと降りる。京王相模原線と交差した直後に西寄りに方向を変えて、鶴川街道=東京都道・神奈川県道19号町田調布線を越えると線路に密着しながら暫く並走する。その先は京王電鉄の車両基地である若葉台検車区の中を突っ切って多摩丘陵の主稜線ともいえる多摩市南側の尾根に登る。

古い地形図を見ると、1974年に京王相模原線の京王よみうりランド~京王多摩センター間が開通する以前は三沢川左岸=北側も尾根筋を辿っていたようである。若葉台駅と隣接する車両基地が造られた段階では駅北側の稲城市エリアはほとんど開発されておらず、駅南側に隣接した神奈川県道137号線沿いや、更に南側の鶴川街道沿いとなる下黒川地区に集落があった。

駅北側は、まだ宅地開発が行われておりません。

この地図は「今昔マップ on the web (c) by 谷 健二 氏」より製作しました。

若葉台駅北側が、若葉台地区として街びらきを行ったのが1999年で、駅開設から25年経過していており、多摩ニュータウン開発としても最末期にあたる。若葉台駅の北側に駅前広場が作られたが、地形の関係で駅本体と駅前広場の間に取付道路が作られ、これが都県境とほぼ重なっている。かくして、先で来ていた若葉台駅は神奈川県川崎市に存在するが、後から開発に伴い名付けられた地名としての若葉台は東京都稲城市に存在することになる。

詳細は後述するが、現代の都県境=東京都稲城市坂浜・若葉台地区と神奈川県川崎市麻生区黒川・はるひ野地区の境界は、江戸期には多摩郡坂浜村と都筑郡黒川村の郡境・村境で、どちらも武蔵国であった。

都県境は地図によって詳細が異なるので、アバウトに描いています。

地図を見比べてみると、実際の都県境はロードサインよりやや手前のようです。

右手の宅配便の基地(??)は、ほぼ東京都稲城市側である模様。

園路の一番奥が次の画像の地点につながります。

左の立て看板は川崎市/右の路上ペイントは稲城市が設置したものです。

中央分離帯のフェンスが途切れてる付近=車道が膨らみ始めてる場所で

都県境が道路中央から駅側へ移っているっぽいです。

都県境は左手の丘状になってる部分の裾を回って手前に向かってきています。

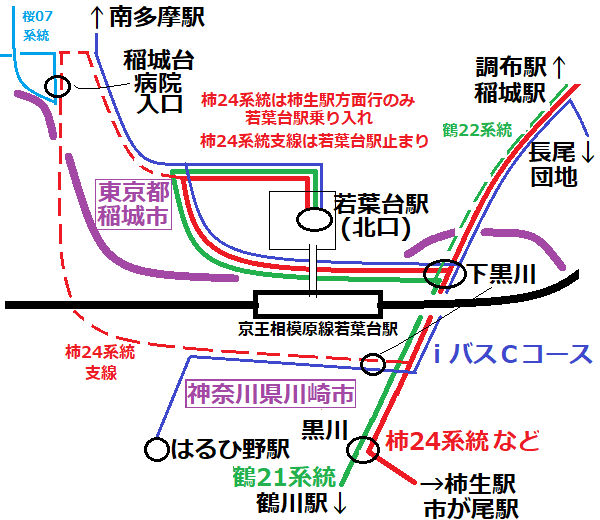

現場付近のバス路線

若葉台駅北口駅前広場に発着する路線は、本稿で紹介するもの以外に多数存在する。若葉台エリアの住宅街を結ぶ路線なのでむしろこちらが主力である。駅前広場には更に北側、すわなち駅とは反対側から出入りする構造となっている。このため、例えば稲城市平尾地区へ向かう"新08"系統など、若葉台駅周辺の都県境を回避(??)した路線形態となっているものが多く存在する。

破線は土曜もしくは休日に1往復のみ運転される系統。

都県境を越える路線以外は大幅に省略しています。

鶴川街道(東京都道・神奈川県道19号線)

多摩川水系三沢川に沿った鶴川街道は古くから存在する道で、バス路線も早い段階から開設されていた。現代では"柿24"系統として、京王相模原線稲城駅~小田急小田原線柿生駅を結ぶ路線が鶴川街道上の都県境を越えている。この路線は京王線の調布駅から延々と鶴川街道を走ってくるものがオリジナルだが、現在では調布駅発着便は休日昼間に1往復のみとなっており、区間運転となる稲城駅発着便がほぼ全てを占めている。この系統は、稲城駅方面行は若葉台駅に入らないため、都県境を越えるのはこの一箇所のみとなる。柿生駅(方面)行だけが若葉台(北口)駅前広場に入るので、若葉台駅前坂通り上の都県境も折り返す形で2回跨ぐ。この系統の若葉台駅乗り入れは2015年5月から行われており、それまでは柿生駅(方面)行も都県境を跨ぐのは鶴川街道上の一箇所のみであった。柿生方面へは、黒川にて鶴川街道から南東方向に折れて外れ、すぐに分水嶺を越えると、後は片平川沿いに神奈川県川崎市麻生区となった旧橘樹郡柿生村エリア内を突っ切って柿生駅に至る。担当は小田急バスの新百合ヶ丘営業所で、平日昼間帯はほぼ90分間隔の運転である。土休日の昼間帯は概ね2時間に1本強程度の運転となる。

本系統のオリジナルである調布駅発着の便が大幅に削減されたのは2011年3月からで、この段階で毎日運転であるが朝に1往復のみとなった。残りの便は駅前の整備が完了したJR南武線矢野口駅折り返しとなる。2013年10月のダイヤ改正で調布駅発着便は休日1往復のみの運転になり、矢野口発着便は稲城駅発着に短縮され、現在に至る。

なお、鶴川街道上には「県境」という停留所があるが、現場=実際の都県境からはバス停2区間ほど離れた稲城市内にある。どうしてこのような事態になったのかは、調べようとした方は少なからずいらっしゃるが、路線を担当するバス会社にも古すぎて資料が残っておらず、不明である。

そして、前回記事で紹介した稲城市コミュニティバス「iバス」も、この界隈でも都県境を越える。栗平駅への乗り入れで都県境を越えたA/Bコースは若葉台駅へ入るものの都県境を回避したルートになっているが、長尾付近で都県境手前でUターンしていたCコースがこちらで都県境を越える。しかも、若葉台駅へ乗り入れるために少しだけはみ出すのではなく、川崎市麻生区側にある小田急多摩線はるひ野駅へ乗り入れるために、川崎市側に大きく越境している。なお、iバスCコースは、片道の所要時間の関係から3時間に2本の運転となっている。90分間隔ではなく、1時間間隔と2時間間隔が交互になっているので、乗車する際には注意が必要である。

小田急バスは”柿24"系統の支線で、休日に1往復しか来ません(詳細後述)。

ちなみに下黒川停留所はポールが何箇所かに分散しており、

そのうちの1つが若葉台駅の改札口に最も近いものとなっています。

若葉台駅前坂通り

黒川から先、鶴川街道を更に南下する系統は"鶴21"系統で若葉台駅~小田急小田原線鶴川駅を結ぶ路線となり、担当も小田急バスではなく神奈川中央交通町田営業所となる。こちらも、路線端が鶴川街道を延々と北上し調布駅発着となる便が土曜に1往復のみ設定されているが、"鶴22"と系統番号が分けられている。この系統が稲城市側を走るのは若葉台駅北口広場とその取付道路付近のみであるが、次回(以降の)記事で取り上げるように、鶴川街道上でもう一度都県境を越えて東京都町田市へと路線を伸ばしている。平日は毎時2~3本/土休日は毎時1~2本の運転である。

都県境は右手前からバスが居るあたりの道路中央へ伸びており、

その先で道路左端へとと移ります。

バスが居る付近は都県境は道路上と推定されます。

稲城駅方面行はこっちには入りません。

この他に若葉台駅北口発着となる少数運転系統にて、先述した"柿24"系統の変種?区間運転便?に相当する系統がある。いずれの系統も若葉台駅前広場から駅前坂通りの途中までの間だけが東京都稲城市内となる。小田急バス担当の"若11"系統若葉台駅~黒川が休日に1往復のみ、神奈川中央交通担当の"柿26"系統若葉台駅~柿生駅/"柿27"系統若葉台駅~柿生駅~(東急田園都市線)市が尾駅が各々土曜に1往復のみの運転である。なお、柿生駅から更に南、桐蔭学園へ向かう"柿22”系統や市が尾駅まで行く"柿23"系統の運行本数はそこそこ多いが、神奈川中央交通ではなく、小田急バス(と東急バス)が担当している。

その他(?!)の地点(神奈川県道・東京都道137号線)

若葉台駅から少し離れたところにも、運転本数極少数系統が都県境を越える地点がある。小田急バスの担当で休日夕方に1往復のみ設定であるが、系統番号上は"柿24"系統の一種とされている。運転区間は若葉台駅~柿生駅と"柿27"系統と同じになるが、若葉台駅へ入るルートが他の路線群と異なっている。鶴川街道から京王相模原線南側の神奈川県道・東京都道137号上麻生連光寺線へ入り、京王線の車両基地をつっきってきた都県境を越えた後、稲城台病院方面から京王若葉台検車区を回り込むようにして若葉台駅北口広場へ発着する。

この路線は、昔から"柿24"系統の支線として、柿生駅~下黒川~稲城台病院間にて運転されていたものが源流である。当時は平日土曜4往復/休日5往復の運転であった。2004年から若葉台駅(北口)まで路線延長されたものの、2013年10月より大幅減便され休日のみ1往復の運行となる。この段階では午前中に運転されるダイヤであったが、2020年11月のダイヤ改定で夕刻の運転になり、現在に至る。

また、稲城台病院付近にて上述した神奈川県道・東京都道137号線が都県境となる区間を走る系統として、京王バスによる"桜07"系統聖蹟桜ヶ丘駅~永山駅の系統がある。全日昼間帯に1日1往復の運転である。こちらも大昔?は聖蹟桜ヶ丘駅~連光寺・稲城台病院間の運転で、1990年代?頃には本数もそこそこあったように記憶しているが、裏付けとなる資料がみつかっていない。多摩ニュータウンの聖ヶ丘地区の開発に伴い、主力路線は尾根筋を走る東京都道137号線の西側となる聖ヶ丘地区を経由するようになった際に連光寺・稲城台病院方面に来なくなったと推測されるが、詳細は調査未了である。

なお、この区間の神奈川県道・東京都道137号線に相当する道は、多摩ニュータウンが開発される以前より存在した古い道である。鶴川街道の下黒川と川崎街道の連光寺の間をショートカットする抜け道でもあった。

都県境は左斜め奥から右斜め手前へと伸びています。

東京都稲城市のロードサインは見当たらず…

古くから存在する道で、神奈川県道・東京都道137号上麻生連光寺線となっています。

若葉台駅南側の道の続きで、左側が川崎市/右側が稲城市です。

2系統ありますが、片方は1日1往復/もう片方は休日のみ1往復です。

現場付近の自治体の変遷と地名

以前の記事と重複する箇所が増えてきているので、簡単に解説する。

稲城市側は、江戸期には武蔵国多摩郡坂浜村であった。多摩川水系三沢川の流域に存在し、鶴見川水系麻生川との分水嶺が南東隣の多摩郡平尾村との村境である。江戸期より前に都築郡に属していたのは、以前の記事で書いた通りである。明治期の町村制施行で周辺の多摩郡の村と合併し神奈川県南多摩郡稲城村となった後、多摩地区の東京府移管などを経て、そのままのエリアで東京都稲城市となっているのも前回以前の記事で述べた通りである。若葉台という地名は1999年の街びらきの際に正式につけられたもので、京王線の若葉台駅(1974年開業)の方が古くから存在する。

川崎市側は、武蔵国都築郡黒川村であった。都築郡の北端であるが、ここもまた多摩川水系三沢川の流域で、源流域の大半が旧黒川村エリアである。南東隣の栗木村との村境は、鶴見川水系片平川との分水嶺である。明治期の町村制施行で周辺の都築郡の村と合併し神奈川県都筑郡柿生村となった後、昭和初期に周辺の都築郡の村と共に川崎市に編入。昭和後期に川崎市の政令指定都市移行に伴い、川崎市多摩区→分区により麻生区となり現在に至る。

黒川地区のうち京王相模原線より南側・小田急多摩線の周辺は、宅地開発の結果、現代でははるひ野という地名を与えられている。宅地開発によりはるひ野エリアが街びらきを行ったのは2004年で、若葉台より5年ほど遅い。この時に小田急多摩線はるひ野駅も開業している。2006年に正式にはるひ野の地名が与えられ、現在に至る。

本稿で述べたバス路線群は、ほぼすべてが稲城市若葉台と川崎市麻生区黒川の間で都県境を跨ぐが、はるひ野エリアには乗り入れていない。はるひ野エリアの内部に乗り入れるのは、先述した稲城市コミュニティバスであるiバスCコースだけである。折り返し地点のはるひ野駅は、若葉台駅と異なりはるひ野の住宅街のほぼ真ん中にある。この他では、はるひ野と黒川の境界となっている東京都道137号線上を、休日のみ1往復運転の稲城台病院入口経由の"柿24"系統支線が走るだけである。

ちなみに、はるひ野エリアは多摩ニュータウンの(他の)エリアとは、自動車が通り抜けられるような道路では直接つながっておらず、都道137号線側からでしか出入りできない。これは、若葉台地区は多摩ニュータウンの構想に当初から入っていたが、はるひ野地区はこれとは独立した宅地開発だったことに起因していると推測される。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?