法の体系

はじめに

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。新年一発目は法律の基礎的な部分について書いていこうと思います。今までは事例を取り上げて、これにはどういう法律が適用されるかについて書いてきました。法律にも順位があり、それに従ってルールは作られています。社会の授業で法律と条例どちらが、順位が上かなども習ったはずですが、イマイチよくわからないという方もいらっしゃるはずです。そんな方にも読んだいただきたい内容です。そんなこと知って何になるのかと思われるかもしれませんが、自治体や政府が条例や法律を制定する過程において重要です。今の新型コロナウイルスでの対応などもよくわかるようになります。

法に順番ってあるの?

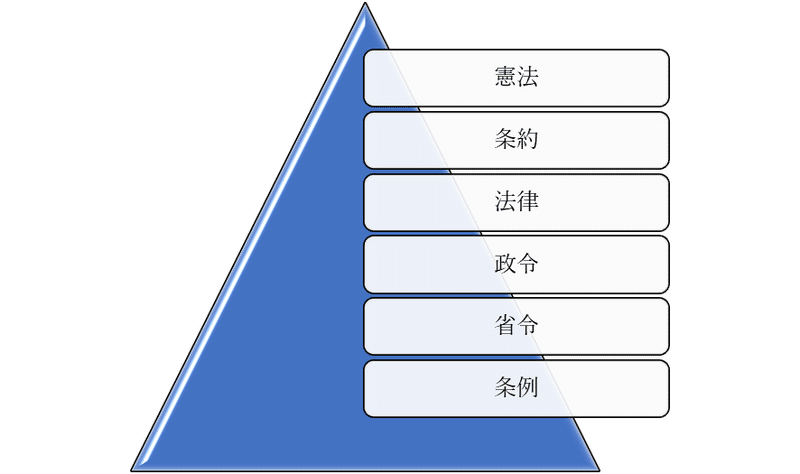

日本は法治国家なので、国家を規定するための法があります。それが憲法です。憲法は最上位の法で、法治国家の基本です。憲法には国の在り方が記されています。国会や内閣や司法は憲法に従い、様々な手続きをしなければなりません。通常国会の開催期間や国家が人権侵害しないように規定されています。憲法の客体は国家であって、国民ではありません。憲法で国会に関する規定が細かく規定されているのは立法機関である国会の議事に関わることを法律で定めることができるようにしていると都合のいいように変えられてしまうリスクがあるからです。こういった観点から法律を見るのも面白いと思います。行政や立法が憲法に抵触していると思われる場合は、国民が司法に訴えることが認められています。そこで違憲審査を司法が行います。憲法は国家の指針を示す法なので、他国では時代に合わせて改正がなされています。そして、非常事態についても明記されています。日本では制定以来一度も改正がなされていなければ、非常事態について明記されていません。つまり、国が非常事態に陥ったとしてもどのようなことをしていいのかがわからない状態です。他国では戦争を想定した非常事態条項が設けられています。改正時には国民投票を行い、国民の指示を仰ぎます。法改正で国民が関わることのできる法です。

次は条約です。条約は国際法とも呼ばれます。細かいことは省略しますが、国際法には不文法と成文法があります。成文法は条文が明文化されている法で、不文法は慣習法と言われて慣習に従って決められた法なので、条文などがありません。各国は国際法に従って、法整備を行うことが多いです。ただし、条約を批准するかどうかは立法(国会)の承認を得なければなりません。つまり、国会が条約を否認すれば、条約を国内法にすることはできません。国内法を作る機関は立法である国会です。行政(内閣)は条約を締結するだけで、内閣が条約を国内法とすることはできません。行政は法に従い、政治を行う機関です。日本は議院内閣制なので、内閣が締結した条約は国会で必ず承認されます。アメリカは議会の与党と大統領の政党が異なることがあるので、条約が承認されないこともあります。国によっては憲法より条約の方が上位である国もあります。EU諸国はその典型例です。

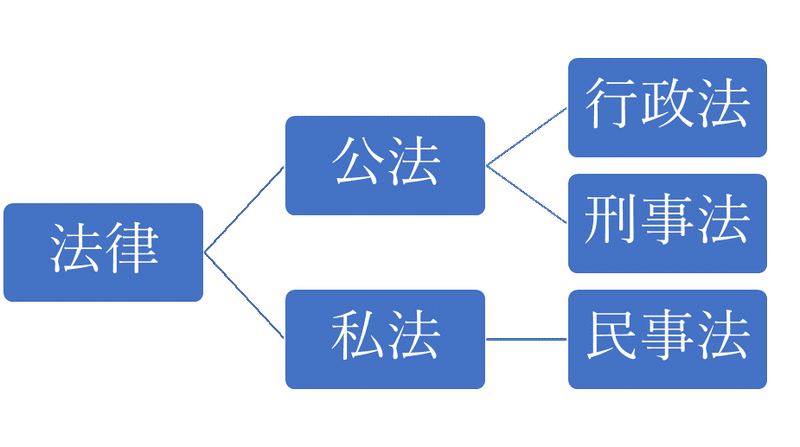

その次に法律が来ます。法律は今まで紹介した民法や刑法など様々あり、よく耳にすると思います。法律も分けると次のようになります。

公法は公の法律ということで、主体は行政機関です。行政法は行政運営に関することを規定している法律で行政手続法や道路交通法などが当てはまります。国家や自治体の違法な行為で損害を被った場合に賠償請求ができる国家賠償法は私法ではなく行政法になります。刑事法は、刑法に代表される犯罪を規定した法律です。そのため、万引きをすれば、国家機関である警察に窃盗罪の容疑で逮捕されます。その後、検察庁で取り調べを受け、起訴か不起訴を判断し、起訴の場合は裁判所で万引きが窃盗罪に当たるかを審議します。警察や検察での取り調べは行政による取り調べです。国家による捜査なのです。逮捕や捜査に令状が必要なのは司法がそれらの行為による人権の制限を認めることを示すためです。

それに対して、私法は個人や会社同士のやり取りについて規定している法律です。契約するときにはどのような要件を満たさないといけないのかが定められています。私法は民法や商法が代表例です。お金や物に関するやり取りは民法や商法に従って行わなければ、その行為は無効になります。私法では、違反したことに対する罰則は規定されていませんが、損害賠償については規定されています。罰則は国家にしか執行できないもので、損害賠償は当事者同士で解決することだからです。

ちなみにですが、法律以下の法には最初に「総則」という項目が設けられています。これは、その法律の方針や全体に関わることが書かれています。このスタイルを「パンデクテン方式」と言います。そのため、法律を見るときは総則から見るのが基本です。ただし、総則には基本的なことしか書いていないので、細かい規定については各項目を見なければいけません。

ここからは少しはしょります。政令、省令、条例の順番になります。政令とは政府(内閣)が出す法のことです。政令は国会の承認を必要としないので、閣議決定で制定することができます。そのため、法律より効力が弱いです。政令は閣議決定で制定することができますが、法律は閣議の時点では法律案です。国会で法律案が承認されて初めて、法律となります。法の効力の強さは承認プロセスの多さに比例します。そのため、省令は各省で制定することができ、国会や内閣の承認を必要としませんが、その分、法律や政令に比べて弱いです。条例は地方自治体で制定することができ、国家の承認を必要としない分、法律や政令などより弱くそれらの法に従わなければなりません。法のピラミッドに従って、法を作るのが法治国家の基本です。違反すれば、その法は失効することもあります。

最後に

法と政治を切り離して考えられることが多いですが、法がなければ、政治を行うことはできません。対応の遅さには法の壁があることもあります。法律を改正するのであれば、国会の承認が必要ですし、改正前の法律では地方自治体の首長に権限がなく、国家の判断を待たなければならないと規定されていて、改正後は地方自治体の首長に権限が与えられたとします。法改正して、その改正法が適用されるまで、首長は何もしてはいけないということがあります。もし、それを逸脱すれば、法に触れる行為になります。民主主義では法律改正に多くのプロセスを有するので時間がかかります。その点、独裁国家は決定が速いです。どちらがいいかは言うまでもありません。

今回の新型コロナ対応では地方自治体にある程度の権限が与えられているので、その範囲で地方自治体は対応しています。対応できないこともあり、それは法律にそう規定されているからです。法を逸脱した途端、法治国家から人治国家になり前近代国家になってしまいます。法を正しく理解することは政治や地方自治体の対応について正しく理解することにつながります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?