文字的世界【26】

【26】アウラ、対象化、俯瞰する眼─独在性と文字・続

前回、独在性の概念と文字の関係について書いたこと──〈私〉や〈今〉といった独在的存在は文字発明の産物だったのではないか──に関して、若干言葉を補います。というか、言葉遣いを正します。

文字発明というときの文字は、永井哲学オリジナルの山括弧(二重否定)の記号が付いた〈文字〉ではなく、日常的・公共的・客観的言語における「文字」のことです。より精確に言えば、(アクチュアリティの圏域における)独在性そのものにかかわる〈文字〉ではなくて、その独在性の概念を、あるいは「独在性という形式」を(リアリティの圏域において)表現する《文字》のことです。

この、独在性とは似て非なる(単独性と呼んでもいい)概念・形式に対して、たとえば、ベンヤミンは「アウラ(オーラ)」という語を割り当てました。つまり、いま・ここにしかない(たとえば芸術作品の、あるいは「比類ない私」の生の)「一回性」という信仰、イデオロギーを示す語として。

三浦雅士氏は『人生という作品』に収録した同タイトルの書き下ろしエッセイに、次のように書いています。「そもそも、「いま」「ここ」にしかないという芸術作品特有の一回性などというものは存在しない。(略)たとえば「モナ・リザ」は「いま」「ここ」にしかないから輝いているのではない。その色彩によって輝いているのだ。だからこそ精巧な複製でも充分に魅力が分かるのである。」(13頁)

「概念化とは未知を既知に移すことだ。それが模倣の意味、複製の意味だ。/にもかかわらず、ベンヤミンがあたかも自明のように見なしている信仰、「いま」「ここ」にしかないという芸術作品特有の一回性への信仰が、なぜ成立したのか。/人間に特有の一回性への信仰、つまり、私はこの世にたったひとりしか存在せず、たった一度の人生を生きているのだという一回性への信仰が、この段階で成立したからである。」(15頁)

ここで言われる「人間に特有の一回性」、すなわち《人生》(もしくは《作品》)とでも表記すべき概念化された形式こそが、言語によって、とりわけ文字の発明によって生み出されたものだった、これが前回の議論のテーマであったわけです。

ところで、三浦氏は、いま引いた議論につづけて、次のように論じています。いわく、ベートーヴェンからワグナー、マーラーまで、人間特有の一回性を、つまり人生という物語を作品にした。彼らの音楽ははじめから「映画音楽」として作曲されたのであると。

映画音楽から映画が生まれた。映画音楽とは見るものを銀幕から引き剥がす効果である。感情移入の極限において、人は空中浮遊の快感とともに感情移入している自分自身を眺める。それは言語が人間にもたらしたのと同じ効果である。つまり映画音楽は言語の起源を反復する。──以下、“圧巻”の叙述をまるごと引用します。

《銀幕に生きるスター[*1]は幽霊のようなものだ、などと思ってはならない。逆に、銀幕に生きるスターにとっては、あなたたち観客のほうこそ幽霊なのだ。映画音楽はこの幽霊の次元──言語の次元──を具体化する。幽霊をは映画を観ているあなたのことなのだ。

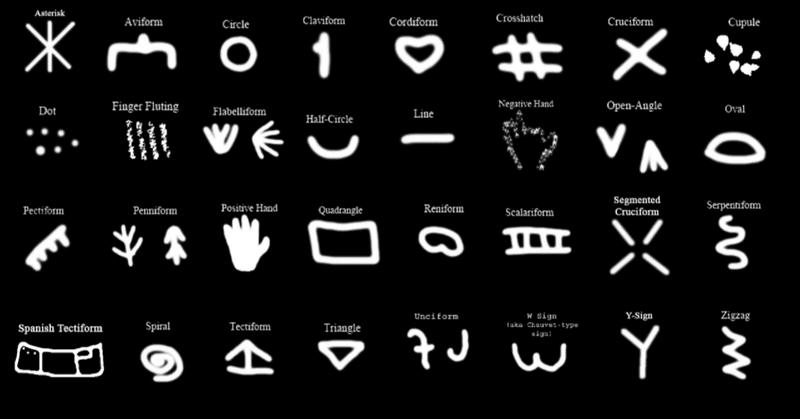

音楽にはじめからそういう効果があったわけではない。音楽はむしろ人を世界に没入させるのであって、世界から引き剥がすわけではない。声もまたそうであっただろう。ルロワ=グーランが指摘するように、洞窟に描かれた文様、石器や土器に刻み込まれた文様は、その規則性によって言語を示唆する。文様は声を出しながら刻み込まれた、あるいは、文様を見るとき、そして擦るとき、人は声を出していたに違いないというのだ。要するにそれは規則的な発声、つまり言語の記録であり記憶なのだ。レコードの溝のようなものである。

視覚と聴覚が入り混じって始原の言語を構成していたのだとすれば、まさにその混沌とした言語、人を包みこむ声の厚みのなかから、絵画も音楽も舞踊も誕生したことになる[*2]。

だが、文字、とりわけ象形文字は違っている。文字へと向かう痕跡、たとえば刺青、あるいは何らかの人物形象[*1]は、違っている。それは対象化なのだ。そして対象化とは、畢竟、自己の対象化なのだ。つまり、世界から離れて自分を見る眼、自分の身体から離れて自分の身体を俯瞰する眼を獲得することなのだ。原初的な文字、文字のようなもの、すなわち何等かの痕跡を自分自身と見なさなければ、人は自分の身体を把握できない。要するに、自分から離れなければ自分の身体を把握できない。自分の身体を把握できなければ自分自身も成立しえない。

このもうひとりの自分こそ、その延長上に神を想定させるものである。つまり、言語の獲得、とりわけ文字の獲得は、超越および超越論的次元なるものの獲得にほかならない。もしも言語が人間を人間たらしめるのだとすれば、人間は最初から、世界から離れていた、自分から離れていたのである。というより、離れることによってはじめて自分が成立したのである。

声と象形文字、表意文字と表音文字のあいだで、人間は連続と不連続の震動を体験していたのだと言っていい。音楽はその震動の場であり、映画音楽はその震動の場を個人的なものにしたのだ。人生という言葉とともに。[*3]》(『人生という作品』17-19頁)

三浦氏が言う「対象化」は、これまでに出てきた「外在化」や「概念化」、あるいは形象化や形式化、要するに「文字化」を言い換えた語群を構成するキーワードの一つです。そして、この対象化の延長上に、神という超越(論的)次元──私の語彙と構図にそくして言えば、“上方”における「メタフィジカル」な世界──が拓かれるわけです。(と同時に、もう一つの異界、すなわち死の領域、霊魂の世界が拓かれる。おそらく“下方”の「マテリアル」な世界において。)

ともあれ、こうして、“上方”から降下してくる文字と、“下方”から湧出する声という、本来は相交わることのない二つの別のものが、一つのフィールドに繰り込まれ、やがて森羅万象、事物事象が生起するリアリティの圏域を造形することになります。(おそらくはまず、「ここ」にかかわる空間が「俯瞰する眼」の作用を通じて設えられ、この空間において、文字と声との相克による「連続と不連続の震動」を経て、時間のはたらきが実現される,

といったかたちで。)

かくして、「声と文字が拮抗して世界の構図が描かれる」という第三仮説の出番が到来しました。

[*1]「銀幕に生きるスター」つまりペルソナ、あるいは「何らかの人物形象」つまりペルソナ。この「ペルソナ」すなわち「幽霊」──第21節で話題にした折口信夫の「透過的身体性」あるいは“フィギュール”が持つ透明な(精霊的・幽霊的な)肉体──は、「文字的世界」に続く論考で取りあげるべきテーマである。

[*2]『人生という作品』の「あとがき──「考える身体」から「人生という作品」へ」で、三浦氏は「音楽も舞踊も言語芸術である」と書いている。“圧巻”の叙述をまるごと引用する。

《身体といえば精神の正反対のように響くわけだが、ここで[音楽や舞踊の練習によって]習得される身体の動きとは、動きの「型」、すなわちフォームのことにほかならないのである。あるいは動き「方」、すなわちウェイのことにほかならない。つまり、形相と質料という古来の言い方にのっとれば、形相のことであって、質料のことではない。精神のことであって身体のことではないのだ。

音楽であれ、舞踊であれ、あるいはスポーツであれ、身体の厳しい修練によって獲得されるテクニックは、じつは精神であり、意識であり、要するに言語にほかならない。模倣され、引き継がれてゆくものは、精神であり、意識であり、言語であって、物質としての身体ではまったくない。考える身体というときのその身体とは、つまるところ言語にほかならないのである。

分かりきったことだが、これは肝に銘じる必要がある。伝えることができるのは、かりに無言のうちに習得されたにしても、すべて言語の領域にあるものなのだ。

身体芸に限らない。行儀見習いの対象になる立ち居振る舞いはすべて言語に属している。話し方も笑い方も、坐り方も歩き方もそうだ。熟練とは、物質としての身体ではない、言語としての身体に属しているのである。身体芸の高度なテクニックはもちろん、立ち居振る舞いのすべてが見習われるものであるということは、それがイマージュとして把握されるものだということである。そしてこのイマージュとは、言語のことである。

絵画の対象、写真の対象にしても同じことだ。写されるものは、写されるというそのこと、イマージュであるというそのことにおいてすでに、すべて言語の領域にあるものなのだ。山は語り、海は吠える。あるいは山は黙し、海は囁く。このとき、山も海もすでに言語の領域に移行しているのである。絵画や写真はまさに語りかけてくるところを切り取るのであり、切り取られた風景はだからこそ雄弁に語りかけてくるのである。

語りかけてくるその声を聴くのは詩人だけではない。

多くの社会学者、宗教学者の見解とは逆に、アニミズムは少しも終わっていないと言わなければならない。なぜなら、アニミズムこそ言語の本質と言っていいからである。あるいは少なくとも、言語の本質はアニミズムにこそ潜んでいるのだ、と。

そもそも、どうして言葉を習得したものが世界に耳を傾けずにいられるだろうか。いや、耳を傾けたからこそ、言語が訪れたのではないか。実際、言語習得によって明らかにされる最初のことは、沈黙こそ最大の意味であるということなのだ。

素晴らしいバレエの舞台からは言葉がこぼれてくる。一語も発しないにもかかわらず、まるで宝石のように光り輝く言葉がこぼれおちてくる。すぐれたバレエは、音楽も舞踊も言語芸術であることを一瞬のうちに了解させるのである。》(『人生という作品』314-315頁)

[*3]三浦氏はつづけて次のように書いている。「映画音楽がもたらしたものは、したがって、いわば人生を眺める神の眼である。(略)/観客は映画を見ることによって神の眼に立つようになったのではない。自分自身とはもともと神の眼で自分を眺めることだったのだ。自分とは自分を見ている霊魂のことだったのだ。映画はそれを反復しているにすぎない。」(19頁)

単独性の《私》のうちに独在性の〈私〉が形式的・概念的に“反復”する。いま・ここに生じた一回性が、何度でもはじめてのこととして“反復”する。キルケゴールが、プラトンの想起説を念頭におきながら、「ほんとうの反復は前方に向かって追憶されるのである」(桝田啓三訳『反復』)と書いたのは、おそらくそういう事態のことだったのだろう。

そしてそれは、新宮一成氏が『夢分析』に書いた「初めての夢」の“反復”に通じている。「初めての夢という名に値する夢があるとしたら、それは、自己が自己の現実を言葉によって初めてとらえたときの驚きを含む夢のことである。この驚きを再現しようとすることが、我々が夢を語り合うことの最も深い動機である以上、その夢がたとえ今朝見られたのであっても、それはやはり初めての夢と呼ばれるのにふさわしいのである。」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?