MANZAIブームでは終わらせない 吉本マーケティング概論(仮)破壊的イノベーションの110年(12)

偶然か宿命か 吉本に入社することに

前章でも述べた通り、1977(昭和52)年に大学に入学し上京してからの僕は、富山で放送していた大阪ローカルのお笑い番組が観られずフラストレーションが溜まっていた。当時の東京には、土日なんか絶望的に面白い番組がなかった。たまに大阪の大学に行っている高校時代の友人のところに遊びに行くと、垂涎ものの番組が目白押しであった。その時ばかりは、関西の大学に進学すればよかったと後悔した。

そんな中、大学3年から4年生になるあたりで、80年の前半から漫才ブームが始まり、東京で上方の漫才が観られるようになり、僕のお笑い好きの虫がまた騒ぎ始めた。中でも、京都花月で観た、橋幸夫のものまねを入れながらも小器用にまとまることなくパワフルな漫才を展開するザ・ぼんちや、うめだ花月のフレッシュコーナーに出ていた、コンポラスーツ(初めて彼らを花月で観たときは、まだトレードマークのつなぎは着ていなかった)にリーゼントでスピード感溢れる漫才で強烈な印象だった島田紳助・松本竜介のネタが、東京にいてもテレビで観られるようになったのが嬉しかった。この二組は、ヤングおー!おー!で西川のりお・上方よしおと一緒にチンチラチンとしてレギュラー出演していたので知ってはいたが、花月の舞台で漫才するのを観て漫才師として再認識したのだった。

あと、オールナイトニッポン木曜といえば桑田佳祐の第1部を聴いていた人がほとんどだろうが、僕は第2部の明石家さんまの喋りが毎週楽しみで朝まで彼のトークを聴いていた。自分のこと、家族のこと、マネージャーのこと、番組のスタッフのこと、会社(吉本興業)のことなど、午前3時から5時まで喋りっぱなしで、リスナーを飽きさせず寝かさなかった。僕は「こいつ、なんて面白いやつなんや」と思っていた。数年後にこの人のマネージャーになることも知らず。

このお笑いニューウェーブと呼ばれた人たちは、舞台衣装もオシャレだった。漫才師などお笑い芸人といえば、何の変哲もないスーツか、黄色、ピンク、紫、などの派手な色使いのスーツ、あるいは太めの縦縞のスーツが定番だったが、中田カウス・ボタンがジーンズ姿で舞台に上がってから、後輩たちも自分たちのセンスで舞台衣装に、それぞれの主張を入れ始めたのだ。ザ・ぼんちはMen’s Club から抜け出してきたような清潔なIVYルックでパワフルな漫才を演じた。突然爆発するおさむの大声を伴う大袈裟な動作も、決して下品にならなかったのは、この衣装に負うところが大きいと思う。紳助・竜介もTHE MANZAI の初期には、コンポラスーツで出演していたが、彼らのプロテスト精神というかツッパリ精神をより鮮明にするために、ツナギを来て漫才をするようになった。のりお・よしおは、オーソドックスな仕立ての良いスーツで舞台に上がっていたが、シャツやネクタイとの組み合わせがお洒落だった。西川のりおの破天荒なギャグや発言も、この衣装と相方の上方よしおの正確無比なツッコミで見事に締められていた。上方よしおは、この世代で一番ファッションセンスが良かったと思う。MAIDOというレコードを出した時のブルースブラザーズ風のスーツがカッコよかった。

笑ってる場合ですよ

1980(昭和55)年10月1日スタートした「笑ってる場合ですよ」は、漫才ブームを延命させただけでなく、ブームが下火になった後も、漫才師だけでなくお笑いタレントが地上波テレビのバラエティの中心に残ることに大きく貢献した番組である。

この番組開始からほどなく、僕は吉本から内定をもらった。もちろん、両親とはひと悶着あった。吉本を受けることは知っていたが、母が勝手に幹部と話して「とりあえず筆記試験だけ受けなさい」と言われ地元の大手地方銀行に行ったら、翌日役員面接と健康診断がありますと言われ、「これ内々定じゃん」と焦って、役員から「憲法やってたんですね。自衛隊をどう思いますか」と聞かれ「法理論的には違憲です、合憲にするなら、憲法改正が必要でしょう」と答え、見事不合格にしていただいた。面接直後に僕だけ別室に呼び出され、詰問してきた人事担当社の「あなたがそんな思想の持ち主なら、私は体を張ってもあなたの入行を阻止する」と言われたのが忘れられない。

こんなこともあり、また、当時、吉本興業は東証、大証1部上場会社だったので渋々両親も諦めてくてれた。こうして、奨学生として授業料半額免除に加え年間3万円の図書券をいただいた大恩ある慶應義塾大学から初の吉本興業社員が誕生したのだった。

そして2年後、この番組の最終回に立ち会うことになる。この番組の台本は、曜日ごとに表紙の色が違っていたが、最終回だけは金色だった。しばらく残しておいたのだが、度重なる転勤、引っ越しで無くしてしまった。個人的に宝物にしていた、陳凱歌の直筆の色紙やマイケル・クライトンのサイン入りジュラシック・パークのペーパーバックも失くしてしまった。

この番組は、月曜から金曜まで毎日、お昼の12時から新宿東口のスタジオアルタから生中継で放送された。司会は月曜から金曜までB&B、レギュラーでコーナーを担当するのが、ツービート、山田邦子、ザ・ぼんち、島田紳助・松本竜介、太平サブロー・シロー、西川のりお・上方よしお、ヒップアップ、春風亭小朝、九十九一、マギー司郎、そして明石家さんまというメンバーだった。

印象に残っているコーナーは、ツービートの「勝ち抜きブス合戦」や明石家さんまの「減点マネージャー」等があるが、「お笑い君こそスターだ!」にはまだNSC生のダウンタウンが出場してグランドチャンピオンを獲得するなど、新しいスターの発掘も行っていた。

このコーナーは、先行していた中島銀兵プロデューサーによる日本テレビの「お笑いスター誕生!!」に対抗してのものだろうが、こちらからはウッチャンナンチャンやとんねるずなどのチャンピオンが出ている。

後に、この「笑ってる場合ですよ」のメンバーを中心に「オレたちひょうきん族」が始まり、ゴールデンタイムのバラエティ番組に新風を吹かせるだけでなく、そのメンバーの中核であったビートたけし、明石家さんま、島田紳助が、その後、長く日本のバラエティ番組の中心になっていく。

一方、バラエティではなく花王名人劇場やTHE MANZAIなどの本ネタを披露する番組を中心に活躍していた中田カウス・ボタン、オール阪神・巨人、今いくよ・くるよなどは、大阪をベースに花月のトリを取る看板に成長していった。

レコード大ヒット、そして武道館でのコンサート

ブームのお陰で大人気になった芸人達は、毎日のように東京大阪を往復する忙しい毎日を送っていた。特にザ・ぼんちは文字通り殺人的なスケジュールをこなしていた。

「笑ってる場合ですよ」がヒット番組になり、毎日若い女性達がスタジオアルタに押し寄せ、THE MANZAI が放送の度に最高視聴率を更新し続け、他局からもオファーが殺到する中、フォーライフ・レコードから、レコードを出さないかという提案があった。

内定していたものの、まだ学生で素人だった僕でも「何でフォーライフなんやろ?」と思った記憶がある。中2のとき初めて行ったコンサートが「古井戸&泉谷しげるジョイントコンサート」だった僕は、もちろんフォーライフに好感をもっていたが、吉本とフォーライフという組み合わせに若干の違和感を感じたのだった。

何故、この提案を受けた入れたのかは、当時の東京事務所チーフの木村政雄の言葉をそのままここに引用する。

当時は意識をしていませんでしたが、どこかでこの会社の持つ、カウンターカルチャー(強いもの・既得権・立ちはだかるルールより、自分たちで何とかしようというアンチテーゼ)という精神にシンパシーを感じていたのかもしれません。以降、多くの作曲家や、アーティスト、プロダクション主導のレコード会社ができたことを思えば、フォーライフ・レコードが、その後のレコード業界に与えた影響は多大なものがあったと思います。当時の後藤副社長は、私より3歳下の31歳。スタッフほとんどが20歳代という若い会社でした。

木村は1946(昭和21)年京都生まれのいわゆる団塊世代であり、基本的に反中央反権威という志向があり、このような選択をしたのだと思う。新入社員時代に、彼から「作るんは大阪や。売るんは市場の大きい東京や」と言われたのを覚えている。またこれは、吉本興業という組織そのものが持っていた志向であったといえる。

日本のレコード会社は、CBSソニー(ソニー)、テイチク(松下電器)、東芝EMI (東芝)、ビクター(ビクター)など電機メーカーの子会社か、キング(講談社)キャニオン(ニッポン放送)などのメディア企業の子会社がほとんどだった。レコード、CDなどのフィジカルメディアを販売するには、プレスするための生産工場やそれの流通手段、膨大な在庫管理をするための倉庫などが必要で、アーティスト個人や、芸能プロダクションなどの資金力に劣る者がレコードメーカーになることはとてもハードルの高い挑戦だった。

1980年末の花王名人劇場やTHE MANZAIが驚異的な視聴率を叩き出し、お大晦日にはNHKの「紅白歌合戦」の裏番組に日本テレビが「輝け!特別番組・笑いは日本を救う」を、TBSが「笑ってサヨナラ'80東西ベスト漫才」を編成し、吉本芸人は掛け持ちで大活躍し歳を納めた。

その翌日、1981年(昭和56)年1月1日、「恋のぼんちシート」は発売された。作詞作曲(プロデュース)は近田春夫、編曲は鈴木慶一、演奏はムーンライダーズという一流の布陣である。とはいえ、当時流行っていた「そうなんですよ 川崎さん!」「ちょっと待ってください 山本さん!」という、ザ・ぼんちの漫才の中のギャグが入ったりしている、いわゆる企画モノではあったが、歌のデキが良く、おさむの歌唱力も高く、二人の大人気も相まってオリコン初登場2位を獲得し、累計で80万枚を売り上げた。その年でも屈指の大ヒットになったのである。

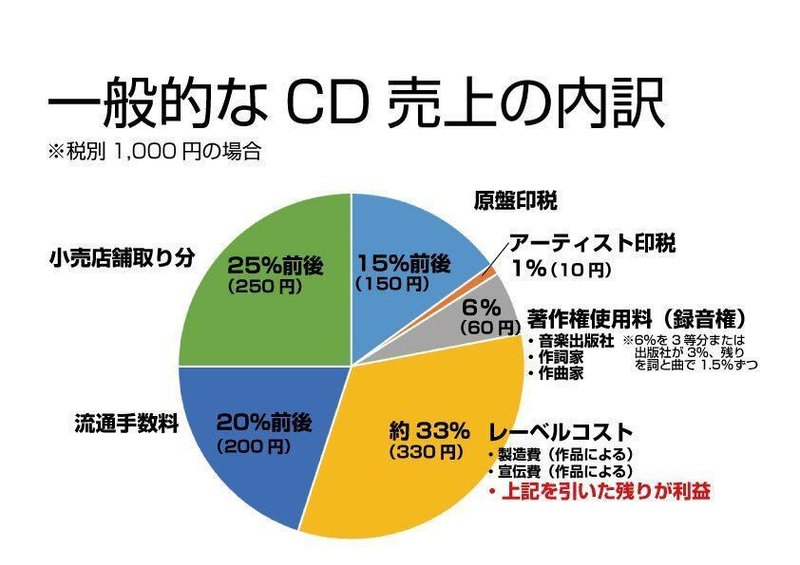

ただ、吉本としてはそんなに売れるとは思っていなかったのか、原盤権は保有していなかったため、フォーライフ・レコードは大儲けしたが、吉本には1%の実演家印税しか入ってこなかった。

次のレコードでは製作費を負担して原盤権を持ったが、同じメンバーで作り上げられた2作目の「ラヂオ ~NEW MUSICに耳を塞いで~」は、1作目とは比べ物にならないくらい少ないセールスだった。

それでも、ザ・ぼんちの人気は衰えることなく、東京でのレギュラーも増えますます忙しくなっていった。

音楽芸能業界の仕組み

このラヂオ ~NEW MUSICに耳を塞いで~発売の十日後、1981(昭和56)年4月1日に僕は吉本興業株式会社に入社するのだが、その前に、(序)でふれたように、音楽業界の置かれている苦境について少しだけ述べたいと思う。

昭和、平成前期の、レコード会社、放送局、芸能プロダクション3者がそれぞれ儲かって楽しいねという芸能界1.0については、すでに(序)で述べたが、

実演家印税が僅か1%で、芸能プロダクションの何故文句も言わず、かつ儲かっていたのかという疑問が湧くであろう。

それにはカラクリがあった。レコード会社は、芸能プロダクションと専属契約を交わすとき、契約金を何千万と支払い、かつ、育成料を払ったり、多額の宣伝費を負担したり、コンサート・ツアーに支援金を拠出し赤字が出ないように支えたりしていた。これだけ手厚く、そして多額の資金提供を受けていたため、実演家印税などいくらでも良かったのである。

逆に言うと、レコード、CDはそれだけ高い利益率を誇っていたのだ。

しかし、1997(平成9)年をピークにCDの売上は減少を一途を辿る。

グローバルでは、下記の通り、フィジカルの減少をストリーミングが補完し、2021年にはCD最盛期を超える売上になっているが、日本ではレコード会社の努力もありCDの落ち込みが欧米や韓国に比べて激しくなく、それが仇となって業態転換が数年も遅れてしまった。

また、日本のストリーミングの価格設定を大きく読み違えて極めて安く設定してしまい、ストリーミング(日本では通常サブスクと呼んでいる)の伸びがフィジカルの代替にならないという事態を招来してしまった。これは、今後の音楽業界にとっての宿痾となるだろう。

当然、レコード会社の利益率は大幅に下がってしまい、統廃合が進んだ。その中で、高額の契約金や、コンサート支援金も無くなってしまったが、実演家印税は1%のままだった。

ストリーミングの場合、1再生あたり0.4円程度だとすると、100万回再生されてもレコード会社に入ってくるお金は40万円。アーティストないし事務所に入ってくる取り分はといえば、僅か4千円でしかない。100万回再生される曲は全体の0.14%程度であることを考えれば気の遠くなる数字である。

韓国の場合は、芸能プロダクションがレコード会社を兼ねており、楽曲に関わる権利も実演家に関わる権利もすべてコントロールできるので、判断が迅速にできるが、日本の場合はどうしてもレコード会社と事務所の確認が必要になるためスピード感で大きく劣っている。

悲観的な物言いで申し訳ないが、あのたくさん儲かって楽しかった昭和、平成前期の芸能界1.0はもう二度と戻ってこないのである。

次章からは、1981年4月に時計を戻し、ようやく入社した僕が何を見て何を感じ、どう動いたかを綴っていくので主観的に過ぎるとのそしりは免れないと思うが、興味のある方はお読みいただければ幸いである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?