第4話 女心と琵琶の音

ああ、どうしてあんな事を言ってしまったのかしら。

昼下がりの公園で、私は1人、空を見上げていた。今日は良い天気だ。大きな空を眺めれば、綿のような白い雲が、右から左へゆっくりと飛んでいく。

子供達は学校に、働き手は職場に、人が出払った後の住宅地は静かだ。

長く閑があると書いて、長閑。のどかな昼下がりとは、こういう時間のことを言うのだろう。一つ違う点があるとすれば、私の心中は全く穏やかではないということだ。

「ニャー」

膝の上で、三毛猫のラッキーが不服そうに鳴き声を上げる。のどかさに浸って、背中を撫でる手が疎かになっていたのだ。ごめんね、と声をかけて、雲と同じようにふわふわでやわらかな背を撫でる。

ラッキーはしばらくこちらを見ていたが、そのうち眠たそうに目を閉じると、そのまま膝の上で丸くなった。とりあえず許してもらえたのだろうか。

一定のリズムで手を動かしながら、私は再び物思いにふける。

専業主婦の私があらゆる家事を放り出して、どうして公園で何もせずぼんやりしているのか。それはひとえに、ある悩み事のせいだ。

夫、である。

夫の帰りが遅いのだ。

別に、浮気や夜遊びを疑っている訳ではない。帰りが遅い理由ははっきりと分かっている。急な昇進で仕事が増え、帰るに帰れなくなってしまっているのだ。

しかし、理由が分かっていることと、それに不満を抱くこととはまた別の問題だ。

夫の方も、最初のうちは帰りが遅くなるごとに理由を説明し、夕食を作って待っている私に感謝してくれていたのだが、このところは待っているのが当然という態度で、遅くなるという連絡すらまばらになった。

それで毎回帰ってくる時間が同じならまだ良いのに、帰宅時間がまちまちなのが質が悪い。風呂にも入らずに待っていたら日付が変わる頃に外泊すると告げられたり、何の連絡も無しに急に早く帰ってきて、彼の分の夕食の準備ができていない、なんてこともあった。

とはいえ、不満に思ってはいても、あまり強く出ることもできない。昇進自体は喜ぶべきことなのだし、それに今の私には、夫に強く出られない理由があった。

話は過去に遡る。

少し前まで、夫は絵に描いたような落ちこぼれ社員だった。結婚して20年以上経つというのに、いつまで経っても夫はうだつの上がらないまま。

そして先日ついに仕事で大きなミスを犯し、減俸・降格の処分を受けた。

それまでも、小さな不満の種はたくさんあった。仕事のミスは、不満が爆発するためのきっかけに過ぎなかったのだ。

夫には私が一つのミスで愛想を尽かす非情な女に見えたかもしれないが、仕事のミスでなくとも、他にきっかけがあれば同じ事になっていただろう。

明け方になるまで口論し、夫が憔悴した様子で出勤するのを見届けた後、私は荷物をまとめ、書き置きを残して、息子と共に実家に身を寄せた。

詳しいことは話さなかったが、これまでの私と夫の雰囲気から何となく察していたのだろう。実家の家族と息子は、普段実家に遊びに来た時のような調子で、私をそっとしておいてくれた。

夫はといえば、私が実家に帰ったその日には何の音沙汰もなかった。大きなミスを犯した翌日のことだったから、会社での対応に追われてそれどころではなかったのかもしれない。

実際の所は分からないが、ようやく連絡があったのは2日後の朝だった。

『帰ってきてくれないか』

そのメッセージを見て、私は呆れてしまった。謝罪も反省もなく、ただ「帰ってきてくれないか」、それだけ。

けれど、それを指摘しても仕方がない。私が謝らせるのではなく、彼が自分で気付いて謝らなければ意味がないのだ。

私は「しばらく帰りません」とだけ返した。

それから数日経った夜。

実家の居間でテレビを見ながら、私はなんとなくメッセージアプリを開いていた。息子や夫からメッセージが入っていないか確認する、いつもの癖だ。けれど、特に新しいメッセージが届いている様子はない。

あれから何度か「帰ってきてほしい」という旨のメッセージが届いていたが、私はその全てをバッサリと切り捨てていた。夫から謝るまでは、絶対に許さない。そういうつもりだった。

何気なくメッセージを眺めていた私の頭に、ふと、夫の姿が浮かんだ。

彼はこれらのメッセージを、どんな状況で打ったのだろう。

朝、誰もいない食卓で、朝食を食べながら打ったのだろうか。それか、会社に向かう電車の中で打ったのかもしれない。勤務中に、返事が来ていないか何度も確認しただろう。

私は若い頃、彼がメールに返信してくれなかったことに怒った時を思い出す。メールを読んでおいて、どうして何も返さないのかと。私の怒りに対する彼の答えは、「なんて返していいか分からないから」だった。

私の書き置きに対しても、彼はどう返せばいいか分からなかったに違いない。きっと朝起きて、朝食をとり、支度をし、家を出て、会社に着くギリギリまで、文章を書いては消して、返事を考えていたのだろう。

不意に、夫の顔が見たくなった。

一度気付いてしまうと、その想いは募るばかりだった。テレビを見ても、賑やかなバラエティ番組の声は頭に入ってこない。ただ、夜中に2人でテレビを見ながら、他愛もない話に花を咲かせていた時間を思い出すばかり。

ああ、私は彼を愛していたのだな、という実感がじんわりと湧き上がってくる。

けれど、そう思いはしても夫が実家に来る訳ではなく、家族も寝てしまっていて、想いを吐露する相手もいない。私は想いに突き動かされるがままに、夫にメッセージを送った。

「こうして離れてみて、あなたを本当に愛していたことに気付いたの。

私が間違っていたわ」

夫は驚いた様子だったが、「僕の方こそ悪かった」と謝ってくれた。そうして、私達は和解し、元の普通の家族に戻ったのだ。

一旦は。

夫の帰りが遅いことで愛が薄れる訳ではなかったが、腑に落ちない部分は大きかった。私は彼のことを想って色々しているのに、彼は昇進して家族が戻ってきたと見るや、しおらしい態度はどこへやらだ。

別に頼まれてやっている訳ではないけれど、妻が遅くまで起きて、温かい夕食を用意して待っているのだから、ありがとうの一言くらいかけてくれても良いのではないか。

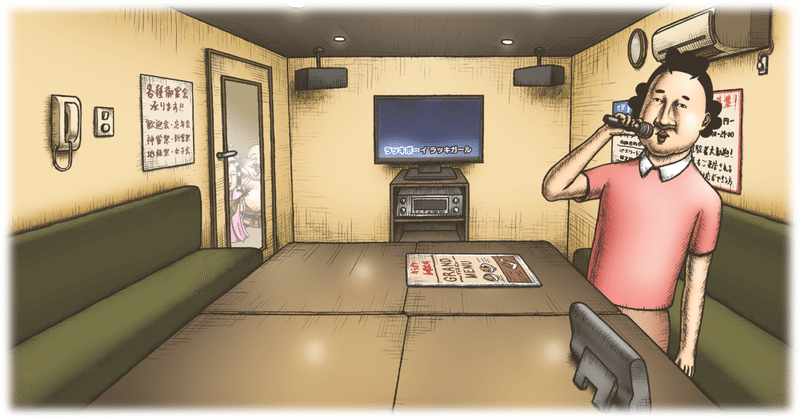

本人に直接そんなことを言う訳にもいかないので、モヤモヤした気持ちを私はカラオケにぶつけることにした。

昔ハマったアイドルの曲を1人で歌っている間は、悩みのことを考えずにいられたが、カラオケを出るとまた思い出してしまう。日常生活に根差した悩み事から逃れるのは難しい。

少しずつ、陽が傾き始めている。本当はそろそろ帰って洗濯物を取り込んだ方が良いのだが、一向に晴れない気持ちのせいで、立ち上がる気にすらなれない。

猫が膝に乗っている事を理由に、私は公園でぼんやりする時間をなんとか引き伸ばそうとしていた。

ふと、膝の上で動いた気配を感じて見下ろすと、ラッキーは顔を上げてどこかを見ていた。その視線を辿ると、公園を挟んで少し離れた所、向かい側のベンチに目が留まる。そこに座っているのは、なんとも対照的な2人組だった。

2人のうち片方は、すらりとした細身の体につややかな黒髪の女性だ。ピンク色の着物を着て琵琶を持ち、羽衣を付けている。七福神のうちの一人、弁天様こと弁財天だ。

もう片方は、横綱よりも太った丸い体に大きな袋を持った、つるりとしたスキンヘッドの男性。有名なロックバンドのお陰で布袋という名前は覚えているのだけど、何の神様だったかは思い出せない。確かこっちも七福神。

神様達に気を取られて手が止まったせいか、ラッキーは私の膝から飛び降り、どこかへ走っていってしまう。仕方なしに神様達を眺めていると、弁財天が琵琶を構え、おもむろに弾き始めた。

繁華街近くの公園に、澄んだ音が響く。

弁財天が弦を弾いた音は、弾みながら辺りを駆け回ったかと思ったら、そよ風のように耳を撫で、胸の奥にじんと鳴り渡る。様々な音を使い分けるその巧みな演奏は、まさしく芸術の神様だった。使っているのは琵琶とバチだけなのに、こんなにも多彩な音色が出せるなんて。

意外にも、彼女が演奏しているのは最近のバンドの曲だった。幸せになりゆく想い人の綺麗な姿に、自分は運命ではなかったことを知りつつも、諦めきれない気持ちを歌う切ないラブソング。

時に胸を締め付ける静かな旋律を、時に激しく燃え上がる大胆なメロディーを、弁財天は4本の弦だけで表現する。

文字通り神業の演奏に、私の心は揺り動かされる。

気付けば私は、夫と結婚したばかりの頃を思い出していた。

仕事から帰ってくる度に、まるでデートの待ち合わせのような照れた顔で「ただいま」と言う彼。私が「おかえりなさい」と返すと、嬉しそうな表情をしたものだ。まだあまり上手くなかった私の手料理も、おいしいおいしいと言いながら食べてくれて……。

そう、あの人は私の料理に文句を言ったことがない。

今だって、どれだけ帰りが遅くなろうとも彼が夕食を家で食べるのは、私の料理が食べたいと思ってくれているからだ。

たまには、彼の好きなハヤシライスでも作ってあげようか。

好物を前にした彼の様子を想像して、思わず顔がほころんだ。

弁財天の演奏は佳境に入り、バラード歌手のように顔をしかめながら、正確無比な手捌きで琵琶を操っている。

そんな中、公園を満たしていたメロディーは、「ボョン」みたいな音と共に急に調子がおかしくなった。

早回しにしたみたいに音が高くなって、美しい音楽が生み出していたムードは一瞬で崩れ去る。

現実に引き戻された私は、ふと、夫がハヤシライスを食べた後の事を思い出した。

夫は、ご飯をあまり綺麗に食べてくれない。食べ方が汚いとか、行儀が悪い訳ではないのだが、食べた後の皿があまり綺麗ではないのだ。

特にハヤシライスやカレーなんか、ルーがべったり皿に付いた状態で流しに置き、そのまま放置するものだから、こびりついてしまって洗うのが毎回大変だ。

そんな事を思い起こすと、段々と夕食を作るのが面倒に思えてきた。鳴り続けているキーのずれた琵琶も相まって、さっきまで私の心を満たしていた愛は潮が引くように冷めていく。

よく考えたら、家にハヤシライスが作れる材料は無かった気がする。かといって、彼のためにわざわざ今から買いに行くのも面倒臭い。

弁財天の方は演奏が落ち着いたらしく、一仕事終えた爽やかな顔で満足げに笑っていた。しかし、次の曲を弾き始めようとしたところで、ようやくキーがおかしくなっているのに気が付いたらしい。

「あれぇ、変だな。どうしちゃったんだろう……」

弁財天は、困惑しながら琵琶を確かめる。隣の布袋も同じ様に琵琶を覗き込むが、その時、またあの「ボョン」という音がした。

「あっ、やだ、布袋さんったら!お腹が琵琶に乗っかってますよ!」

「おやおや、これは失礼。ほほほ」

見れば、弁財天が激しく演奏をしたせいか、布袋の腹の弛んだ肉が琵琶の端に乗っていたのだ。腹の肉が弦を押さえ、音が変わってしまっていたらしい。弁財天は布袋の腹を押し退け、琵琶を構え直すと、再び演奏を始めた。

今度の曲もまた、私の知っている最近の曲だった。手の届かなくなってしまった恋人を気まぐれな猫になぞらえて、いつか現れてくれないかと振り切れない未練を歌う、センチメンタルなラブソング。

……好きなのだろうか、ラブソング。

歌を口ずさむことはなく、あくまで琵琶だけを使って演奏しているのに、重厚な演奏はまるでバンド生演奏のライブ会場にいるようだ。心に染み入るメロディーに、私は夫と出会った頃を思い出す。

お見合い結婚の割合は年々減っていると聞くが、私と夫が出会ったのは見合いの席でのことだ。それも結婚相談所を経由するのではなく、私の両親の知り合いを仲人とした、古式ゆかしいものであった。

慣れない洒落た服装で高級レストランの個室に通された私と彼は、緊張でろくに会話ができなかった。これでは相性も何も分かりやしない。仲人には申し訳ないが、この話はなかった事にしてもらおう……。

そう考えながら店を出ようとした時、彼に呼び止められた。

「もし良かったら、この後そこの百貨店に行きませんか。地下に、美味しいシュークリームの店があるんです」

まるで命が懸かっているかのような、あまりに真剣な表情でそんな事を言うものだから、私は思わず「是非」と答えてしまった。

実際シュークリームは美味しかったし、お陰で会話が弾み、交際する事になった。今でも夫は記念日にその店のシュークリームを買ってきてくれる。

けれど、私にとって大切なのはその後だ。

交際が続き、彼にプロポーズされた時、私はその時の事を彼に聞いた。

あの一言が無ければ、私達は付き合っていなかっただろう。どうしてあんな事を言ったのか、と。彼の答えはこうだった。

「顔を見た瞬間から、君の全てに一目惚れだった。

だから、もう少し一緒にいたいと思った。

君と話ができるなら、何でも良かったんだ」

実は、彼はあの店のシュークリームを食べた事などなかったのだと言う。本当に美味しくて良かったと、彼は照れ臭そうに笑っていた。

私はその時、心から彼と一緒になりたいと思ったのだ。

弁財天の奏でる情熱的なメロディーが、私の心の内にある夫への愛しさを掻き立てる。

そういえば喧嘩して以来、2人でゆっくり話す時間がなかった。次の休みには晩酌に付き合ってあげるのも良いかもしれない。そういえば、この間テレビでおつまみレシピ特集をやっていた。あれを作ってあげよう……。

「ボョン」

お笑い番組のように、思わずガクりとつんのめってしまう。

曲の盛り上がりの頂点で、また急にキーが外れだしたのだ。我に返った私は、頭を振って姿勢を正した。

いや、よく考えたらつまみまで作る必要はないな、と私は思い直す。

家には既に、夫が中途半端に空けたつまみが何袋も置きっぱなしになっているのだ。一度で食べ切れないのは良いにしても、夫は前のものが残っているのに次々と新しい袋を開けてしまうのだ。

古いものを消費するように言っても、「後で食べる」と言うばかりで一向に減る気配はない。仕方なく賞味期限ギリギリになったものを私が食べる羽目になるのだが、そうすると勝手に食べるなと怒るのだ。そんな良く分からない人に、わざわざ新しいつまみを作ってやる必要はない。

「もうっ、布袋さんったら。またお腹が乗ってる!」

「おやおや、これは失礼。ほほほ」

弁財天は再び布袋の腹を退かす。そんなに邪魔なら離れて演奏すれば良いのに、どうしてわざわざ同じベンチに座って演奏しているのだろう。2人が使っているスペースの比は、布袋が8割、弁財天が2割という感じだ。

弁財天は腕をまくると、3曲目を弾き始めた。もはや、知っている曲でも驚くことはない。未練などないと強がりながらも、別れたかつての恋人の香水の匂いに心を揺らされる、いじらしいラブソング。

まだ練習中なのか出だしは確かめる様にゆっくりだったが、演奏は徐々に安定していく。

私は、弁財天の演奏を聞いていると、夫への愛しさが込み上げることに気が付いた。これは、彼女の演奏の才能故なのだろうか?それとも、弁財天という神様としての力なのだろうか?

しかしそんな想いも、布袋の腹によってキーがずれるとどこかへ行ってしまう。慣れない曲を弾く弁財天が、押さえる位置を見ようと琵琶を動かすせいで、布袋の腹は揺れてキーはずれたり戻ったり……。

私の頭の中に、夫との様々な思い出が浮かぶ。

待ち合わせに2時間も遅れた私を雨の中ずっと待っていた彼。

旅行前日に財布を落としてきて、夜明けまで私と一緒に探し続けた彼。

息子の出産の時、携帯で取引先に謝り倒しながらも立ち会ってくれた彼。

息子の運動会の日、ビデオの充電コードを刺し忘れていた彼。

結婚10年目、慌てて当日にバラを100本集めようとして花屋を巡り、結局足りずに萎れかけた花束を申し訳なさそうに差し出した彼……。

愛しさと憎さが交互に心を燃え上がらせ、私は混乱してきてしまった。

不器用だけど家族想いな彼を好ましく思う感情と、怠惰で忘れっぽい彼を疎ましく思う感情は、どちらも正しく私のものだ。夫の事がどれだけ愛しくても、どれだけ憎くても、もう片方を無視することなんてできない。

けれどそれなら、私は夫にどう接すれば良いのか。

今日も仕事で疲れて帰ってくるであろう夫に、どんな顔でおかえりと言えばいいのか。

もはやキーが合ってるんだか合ってないんだかも良く分からない演奏をバックに、私の心には第三の感情が湧いてきた。

怒りだ。

そもそも、夫の帰りが遅いのが悪いのだ。せっかく起きて待っていても、帰ってきて話す事と言えば私にはよく分からない仕事の話ばかり。その癖、私の話はちっとも聞いてくれない。

毎日顔を合わせているのに、私の悩みなんて毛程も気付いていないに違いない。それが心底腹立たしい。

こんなに怒りに満ちているのになんだか泣きたくなってきて、私は頭を抱えてしまった。

彼にとって、私は「そこにいればいい」だけの存在なのだろうか。

私は本当に、彼にとって必要なのだろうか。

彼は私を愛しているのだろうか。

愛しているのなら、どうして毎日平気な顔で私を置いて仕事に行けるの?

「私と仕事、どっちが大事なのよ!!!」

想い溢れて口から飛び出した言葉が、静かな公園に反響する。

ふと、俯いた私の目の前に影がかかっているのに気が付いた。誰かが、私の前に立っている。男性のものらしき、優しい雰囲気の大きな影。

私は、ゆっくりと顔を上げた。

「布袋、さん……」

何の悩みも無さそうな笑みを浮かべた布袋は、腹の肉を揺らしながら歩き去った。彼の巨体で覆われていた視界に、誰もいなくなった公園が映る。

いや、嘘だ。誰かいる。

布袋が去ったその後ろ、公園の真ん中に、いつからそこに居たのか、人が立っている。

くたびれたシャツに、丸い眼鏡。

見飽きる程に焦がれたその顔。

彼は困った様な、決意に満ちた様な、そんな複雑な表情で私を見ている。

弁財天はもういない。

なら、私の胸を高鳴らせているのは何?

「あなた……」

彼の持っていた薔薇の花束が、風に吹かれて静かに揺れた。

※この物語はフィクションです。

実在の人物や団体や神仏や妖怪などとは一切関係ありません。

★福江が歌っていたカラオケが舞台の『なならき』本編第四話はこちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?