しおりが飛んだ日。forelsket weekend

現実と空想と思い出の狭間を、時間軸をなくして短編のようなものを書きました。書きながら流していた曲はこちら、よければBGMに。

大阪発の電車に揺られて、気になる短編集を読みながら向かう日曜日の昼は、どこか頼りない。心ばかりが秋へ向かい、日焼け止めを塗るのも忘れてしまったので窓際からそっと離れる。宝塚を過ぎたあたりから、遮光カーテンをそっと開けて挨拶をした。あんなにあり得ないと思っていた建物の低さも、緑も空も。いつの間にか心の支えだった。携帯がなったのでラインを開くと、昔の隣人からの連絡だった。

ベランダで彼女のためにうたったaikoが、今でもすぐそばで息をしている。あれは確か夏の日で、すこし湿っていて、でもさわやかな夜で。

「何言うてるかわたしには分からへんけど、でもわたしは知ってるねん」

ハイボールのグラスをいつもより少し雑に置きながら彼女は言う。なにが?と聞き返すよりも前に彼女はいつも話をテンポよく次に進める。

「キャリアとか職種とか、全然分からへんけど大丈夫やねん。あなたは絶対大成功する」

そもそもわたし、自分の仕事に対して成功という概念をあまり抱いていないのだけど…という返しは、そっとジンジャーエールと飲み干した。

本当に関西弁のずるくて不思議なところは、言い切りの言葉に責任が発生しないのに全力肯定があるところ。

彼女と過ごしたマンションを出る日、廊下で彼女が泣いたから。わたしはいつまでも、あの日々を大切に、そして最高の運命だったと確信せざるを得なかったのだと思う。

彼女が愛する関西を、わたしはいつの間にか欠かせないものにして、なんなら安心材料にしてしまっている。愛しい関西弁が聞こえる電車内で、「そういえば、さっきあなたの地元を通過した」と彼女に連絡を入れて携帯を閉じた。

宿を出て、もう3時間近くが経過しようとしていた。なんども電車を乗り換えてやっと乗ったバス。降りるボタンをうまく押せなくて乗り過ごす一駅。田舎の一駅は、ちょっと長い。

Reserved と書かれた紙が窓際で光と揺らめいている。どうぞ、と手招きされて踊るワンプレートランチ。いつもときめきと救いをくれるおねえさまたちがこびとのように、いいえ、妖精とでも言ったほうがいいかしら。ていねいなエプロンをさらりと着こなして妖精が踊るのは古い郵便局を改装したカフェ。

海の幸にうるさい気まぐれ瀬戸内産娘もご満悦、ほたてとドライトマトのジェノベーゼ。

「いつまでもきみは、きみだ」コーヒーの彼は、いつもわたしにそう言った。今でも本当にたまにわたしの前に現れて、変わらない笑顔を向けたりして。あんなに好きだったのにもうそれはとっくに過去で。心の中でも明らかに「過去」だったことに気付いたのは、彼の笑顔が変わってしまった、と最後に会った日に思ったからかしら。

思い出への思考に物足りなくなって、もう少し、とデザートを。

そういえばこの前突然、地元にいる幼なじみから電話がかかってきた。ええひとに変わるわ!と出て早々会話を遮られる。もしもし、と電話越しに現れた彼女の声を聞いて、泣きそうになった。「なんしよん、飲みよん」とか、普通の言葉しか出てこない。

彼女はいつも手に本を持っていて、すれ違うのはいつも図書館に向かう廊下だった、と思う。彼女が持っている本ばかり気になっていた頃が懐かしい。帰り道に空きビルの2階を見ながら、ここでこういうお店したいね、カフェしたいねって話をよくして。

「そういえばあそこ、まだ空いてる」と彼女が言ったから、奇跡だと思った。多分本当に、彼女は、わたしは、もしくはふたりは。あそこで、いつか何かをやるんだと思う。

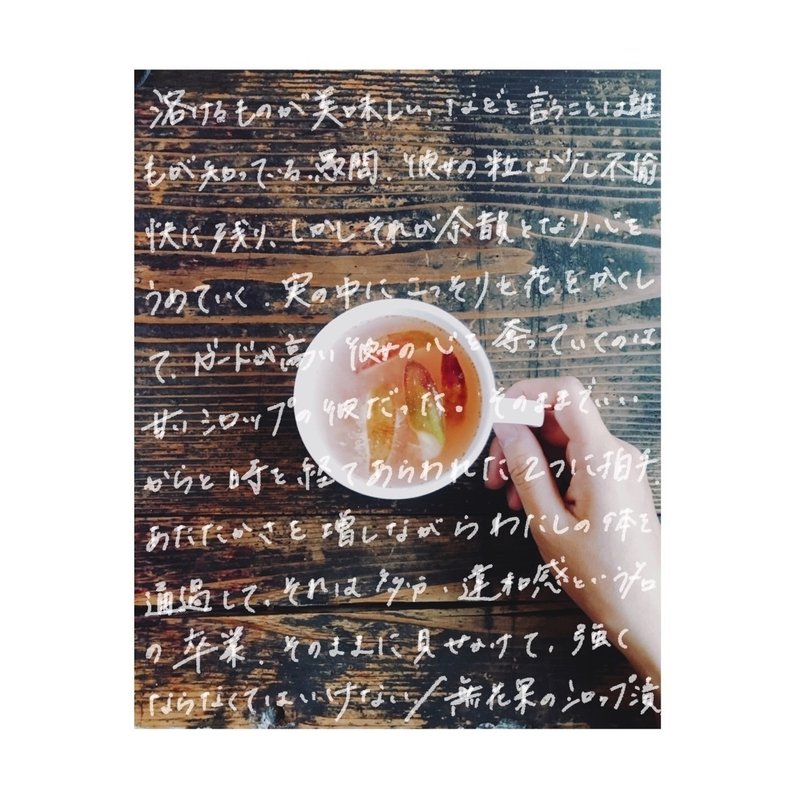

あの頃から加速したなにかを書くクセ。大好きないちじくのシロップ漬(お湯割り)を飲みながらですら、そんなことを。

好きなことを諦めない……というと聞こえはいいけれど。諦めることをあとまわしにしているだけなのになあ、と照れ笑いしながら。でもだから、結構我慢も、違う諦めも、後悔だってたくさんした、はずだ。パラレルワールドの自分か、他の誰かがそれを拾って叶えてくれているから、現在の後悔などほとんどないけれど。そろそろ手放さなきゃいけないことが、ひとつ、あるはず。

手で頼りなくもっていたしおりが、ホームに現れた電車の風で飛んでいく。

だからわたしは、卒業しようと思う。ああ、いつものクセだ。話すのが本当に下手なわたしは、気を抜くと主語を忘れしまって。

この永い日々はもう少ししたら、もっと綺麗になってしまうんだろうな。

読んでくださってありがとうございます。今日もあたらしい物語を探しに行きます。