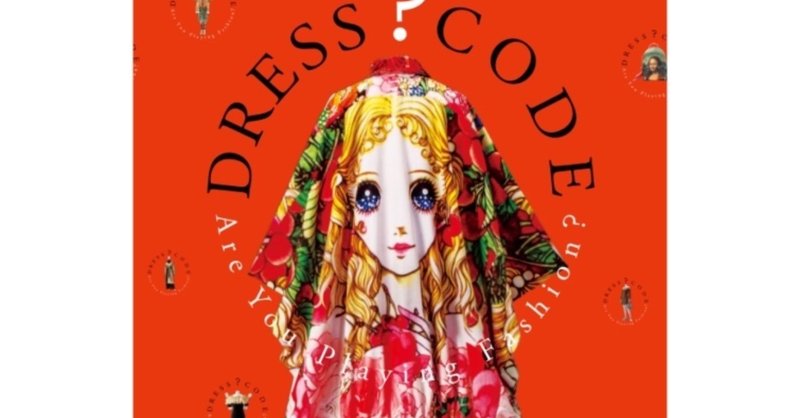

《前編》 「ドレス・コード?ー着る人たちのゲーム」京都国立近代美術館: 「装い」とは、何のために何を着る?

京都国立近代美術館にて特別展「ドレス・コード?ー着る人たちのゲーム」が開催中である。

極論を言えば、「衣・食・住」のうち、「衣」の部分が一番多様性を孕んでいると言える。

なぜならば、人は食べなければ生きていけないし、路上で寝ることもできるかもしれないが、健康で文化的な生活を送るためには、せめて屋根のついたところで眠り落ち着きたい。

ところが、「衣」については、全身「しまむら」で揃え数千円で済ませることもできるし、限定もののスニーカーやコレクションブランドのTシャツなどにこだわった結果、全身で数百万円というコーディネートを作ることもできる。

つまり、「着る」ということは、我々に選択の余地を大きく残しているのであり、それゆえに、我々は、日々「何を着るか、どのように着るか」について思い、悩む。

本展は、ファッションを「着る」ものとしてだけではなく、他者に「視る/ 視られる」ものとして考え、特定の文化や社会、集団で通用するコードを意識した他者とのコミュニケーションを実現するものとして捉える。

それゆえに、アート、映画、漫画、さらには街中でのファッションに焦点を当て、特定のある社会における〈ドレス・コード〉、装いの実践〈ゲーム〉を検討するという試みのもと、展示は構成されている。

「特定の文化や社会、集団で共有されるコード」、13の架空の「ドレス・コード」をもとにファッションに迫るという本展。

個人的に、この本展の趣旨から、フランス革命研究者リン・ハントが、「政治文化」を「集団的意図や行動を表現し形づくる価値観・期待・暗黙のルール」と定義したことを思い出した(リン・ハント、松浦義弘訳『フランス革命の政治文化』平凡社、1989年。原著は1984年。参考:田野大輔氏による書評(1994年))。

個人のファッションに「政治」というものは関係ない場合が多いのかもしれないが、

セクハラ問題に抗議しブラックドレスを着たハリウッド女優たち、

マクロン政権の政策に抗議するために黄色いベスト(Gilets jaunes)を着たフランスの人々、

アジア人差別に抗議しドルチェ・ガッバーナのショーを中止に至らしめた中国のインフルエンサーたち、

キム・カーダシアンが発表した下着「KIMONO」を文化の盗用だと批判した人々....

などなど、ここ1-2年で起こった事件を振り返ってみても、人々は、「着ること」によって自己の主張を表現したり、また「着ること」に含まれた思想に反抗したりしている。

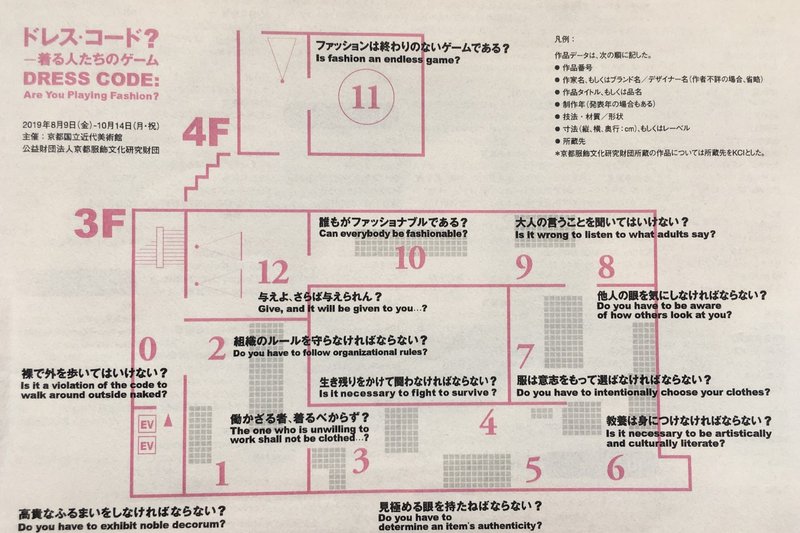

ここでは、本展で撮影可能だったエリアをもとに、「着ること」にせまった本展を13のテーマに沿って紹介していきたい。

0. 裸で外を歩いてはいけない?(Is it a violation of the code to walk around outside naked?)

ミケランジェロ・ピストレット『ぼろきれのビーナス』(1967; Michelagelo Pistoletto, Venus of the Rags)(公式フライヤーより)

入り口に設置される本作品。

ミケランジェロ・ピストレットによる愛と美の女神ヴィーナスの石膏は、大量のボロ布の前で佇んでいる。

美術館やギャラリーという空間においては、美術品として美しい裸体を常に晒しているヴィーナスが、もし現代の街中に現れたとしたら、何かを身につけざるを得なくなるであろう。

そのような仮定の状況において、不用品であるボロ布は、ヴィーナスの肌を覆うものとして価値を持つようになる、というメッセージを持つ作品である。

また、私たちの身体というのは、生まれてから死ぬまで常に一つであるにもかかわらず、大量の衣服を破棄・所有することになる。

白いヴィーナスの後ろ姿はそんなことを伝えているようにも思われた。

1. 高貴なふるまいをしなければならない?(Do you have to exhibit noble decorum?)

左:『スーツ(アビ・ア・ラ・フランセーズ)』(Suit (robe à la française); c. 1790)/ 右:『ドレス(アビ・ア・ラ・フランセーズ)』(Dress (robe à la française); 1770s)/ イラスト:坂本眞一『『イノサン』『イノサン Rouge ルージュ』よりマリー・アントワネットとマリー=ジョセフ・サンソン』(Marie-Joseph Sanson & Marie Antoinette, from Innocent, Innocent Rouge; 2019)。

展示品は、京都服飾文化財団が所有する1770-90年代のロココ調の衣装。

この200年以上前の衣装をキャラクターが着たイラストは、本展のために坂本眞一氏が書き下ろしたものである。

フランス革命を舞台にした坂本眞一氏の漫画『イノサン』『イノサン Rouge ルージュ』に登場する2人のマリーの装い。

一人は、フランス革命によって断頭台に送られたフランス王妃マリー・アントワネット(以下アントワネットと表記)。

そしてもう一人は、代々死刑執行人を担うサンソン家に生まれたマリー=ジョセフ・サンソン(以下サンソンと表記)。

同時代を生きたという設定の2人のマリーは、生まれは当然のことながら、その生き方も異なる。

オーストリア皇女として生まれ、フランス王家に嫁いだアントワネットは、王族女性であることを受け入れ、贅を尽くしたロココ時代のファッションリーダーとなっていく。

一方、死刑執行人を務めるサンソン家で生まれたサンソンは、女性として家父に従順であることを求められ、フリルのついた女性として育てられるも、死刑執行人として処刑台に立つことを自ら望み、男性の服を着ることを選んだ。

またサンソンは、トランスジェンダー・バイセクシャルとしても描かれ、それを否定する「家」から自由になるために、自ら、自分に干渉しない夫を選び、形式的な結婚をする。

サンソンについては、あくまでも物語の設定であるが、以上の説明を振り返っただけでも、アンシャンレジームの特権階級の衣装や社会的性差に抗うための異性服など、彼女たちの装いは、その思想や生き方を十分に表しているように思われる。

アントワネットの華やかなファッションは、フランス財政が悪化する中、批判の対象になり、革命を引き起こしたという理解がなされているが、生まれながらの皇族であったアントワネットは、皇族・王族として、宮廷社会で振舞うことが期待されており、そのためのエチケットや教養を身につけるべく育てられてきたのである。

アントワネットが生きる社会にとっては、カツラをかぶること、化粧をすること、黒子をつけること、コルセットを締めること、扇で顔を隠すことなどは、18世紀の貴族女性としてのマナーなのであった。

他方、いわゆる男装の麗人であったサンソン。

男装は、強い個人の思想を持ってなされるものであり、革命期のフランスにおいては社会を打ち壊すためのアイコンとして、物語の中では描かれる。

アントワネットとは、正反対の衣装であるが、共通して言えるのは、「華美であること」。

例えば、サンソンが、キュロット(当時の貴族男性が一般的に履いていた半ズボンのこと)を履かないサン・キュロット(Sans-culotte)のような服装を選んでいたら...

実はサンソン家というのは、貴族のような装い・暮らしをしながらも、貴族ではない。

むしろ、処刑という最も忌み嫌われるべき職業を担っていたがゆえに、その代わりとして「貴族のような」振る舞いを許されていた家系である。

本作に限らず、女性が社会や環境に対して主張する場面で、着飾るという表現は映画や漫画の中で使われている手法であるが、特に日本の漫画においては、社会的性差・身分など関係なしに「美しく」着飾ることによって物語は展開する。

あいも変わらず、私たちは「美しく」あらねばらないという呪縛からは抜け出せていないのではないか、ということを、200年前の美しい刺繍・レース・装飾が施された衣装を鑑賞しながら思ったのであった。

他、このブースでは、青山悟が19世紀後半の雑誌の挿絵に刺繍を施すことで、現代のセレブリティの女性の装いを表現した作品が展示されている。

参考:安藤正勝『死刑執行人サンソン ―国王ルイ十六世の首を刎ねた男』集英社新書、2003年。

2. 組織のルールを守らなければならない?(Do you have to follow organizational rules?)

統一された学生服やスーツ、ユニフォームなどは、特定の組織や集団に属しているということを最も分かりやすく表現する服である。

何十人、何百人、時には何千人もの人が、全く同じ服を着るという現象は、これらの制服以外のジャンルではなかなか起こらないことである。

ところが、全く同じ服に見えても、着る人の年齢や体型、骨格はばらばらであるがゆえに、「あそび」が生まれる。

ここでは、20世紀から21世紀にかけての日本の「学園モノ」の映画ポスターから、学生服の着こなしや、コレクションで発表された様々なスーツが展示される。

川久保玲『コム・デ・ギャルソン オム プリュス/ スーツ』(Comme des Garçons Homme Plus/ Rei Kawakubo, Suit; 2009AW)(以下川久保玲と略記)。

特に、コム・デ・ギャルソン、ズート・スーツ、ディオール・オム、イッセイミヤケ、ワトソン、アルマーニ、ポールスミスなどのメゾンが発表したスーツを着たマネキンたちの列は、圧巻である。

一口にスーツといっても、カラフルだが型は英国のクラシックスタイルのポールスミス、

細身なパンツがスタイリッシュなディオール・オム(カール・ラガーフェルドは、このスーツが発表された2006年当時、細身のパンツをはくがためにダイエットを行なったとか)、

滑らかな生地でクラシカルなイタリアンスタイルを体現したアルマーニなど、実に多様である。

これだけのメゾンのスーツを一気に鑑賞することができる場はなかなかないのではないだろうかと感じた。

3. 働かざる者、着るべからず?(The one who is unwilling to work shall not be clothed?)

デニムといえば、ブラット・ピットがギター片手に「♪ご〜まぁ〜りぃ すぁん〜(503)」と歌う、幼い頃に観たエドィンのCMを最初思い出す。

長い間、デニムは、ファッションシーンで愛されてきたアイテムであるが、そのルーツは、19世紀のアメリカ西部にて、開拓者たちが丈夫な作業着として開発したことによるという。

当初は、開拓者たちの激しい労働や過酷な気候に耐えられるようにと作られた生地であったが、今では、ダメージデニムという言葉があるように、汚れや色落ち、キズを楽しんで着るものとなっている。

日本の工事現場などを見渡してみても、全身デニムで作業している人などおらず、軽くて丈夫、最新の技術が使われている化学繊維が、労働技としてのデニムに取って代わったといえよう。

ここでは、リーバイスやクリスチャン・ディオール、ジュンヤ ワタナベ コム デ ギャルソン(以下ジュンヤ ワタナベと略記)など、デニムを取り入れたドレスや、

玉井健太郎が手掛ける「アシードンクラウド(ASEEDONCLOUD)」の様々な架空の職業の人々たちをもとに、ストーリー仕立てとなっている「コレクション、

人間の役割を侵食する人工知能を皮肉を込めて描いた青山悟の映像作品などが展示されている。

4. 生き残りをかけて闘わねばならない?(Is it necessary to fight to survive?)

映画『戦場のピアニスト』(The Pianist; 2002)の終盤で次のようなシーンがある。

ナチス政権によって占領されたポーランド・ワルシャワ。

ドイツ降伏後、エイドリアン・ブロディ演じるユダヤ人ピアニスト・シュピルマンが、助けを求めて、ソ連軍に投降しようとすると、ソ連兵は彼を撃とうとした。

なぜならば、彼は、ドイツ人将校の好意によって、ナチス軍の軍服であるカーキー色のコートを着ていたからである。

「待って、私はユダヤだ!」と言うと、ソ連軍は、かっちりしたコートに似つかわしくないボサボサの髪と髭のシュピルマンを見て攻撃の手を止めた。

このように、トレンチコートと迷彩柄の服は、世界大戦を2度も経験した20世紀において、実用的な軍服・戦闘服として使用されてきた。

戦後、トレンチコートは、働く大人のスーツを包むコートとして、迷彩柄は、若者たちの服として生まれ変わったと言える。

特にトレンチコートは、ルパン三世の銭形警部のようなハードボイルドな大人の必須アイテムとなった。

ここでは、ジュンヤ ワタナベやユニクロ アンド JWアンダーソン、ビューティフル・ピープル、アンリアレイジらによるトレンチコートや、川久保玲やジャン=ポール・ゴルチエらによる迷彩柄を使った作品が展示される。

5. 見極める目を持たねばならない?(Do you have to determine an item's authenticity?)

個人的に、グッチッシマが入ったバッグや、シャネルのチェーンバッグを持つのは(高価であるがゆえに持てないにしても)、何となく恥ずかしいという気持ちがある。

しかしながら、後ろの4本の糸が目立つマルジェラのTシャツや、異素材ミックスやプリーツのいかにもsacaiといったトップスが欲しかったりする気持ちもある。

その一方で、もちろんプラダにとってのナイロンという素材の持つ価値を認めているが、変哲もないナイロンのポーチにプラダのロゴ入りの金属板がついているだけで、数万円するポーチを見ると、同じ値段なら革素材のものがいいなぁと気もする。

さらに言うならば、デートの際に、DGのマークが入ったベルトをつけた男性が現れたならば、自意識過剰かもしれないが、その人の横を歩くのはまだ気恥ずかしい年頃である。

このように、ブランドの「ロゴ」「マーク」をめぐる気持ちは、複雑である。

それと分かりやすいものが求められる時もあれば、分かる人にだけ分かるさりげないものが評価される時もある。

ブランドが有名になればなるほど、そのロゴが持つ価値や影響力は増大すると同時に、パロディー商品やパチモンも生まれる。

もとは、既製服がオートクチュールに取って代わっていく時代に、模造品の保護・他の製品との差異化をはかるために作られたロゴ。

このブースでは様々なブランドのロゴが使われた作品が展示され、「我々は何を買っているのか」「何のためにブランドを買うのか」という疑問を投げかけている。

『コシェ/ クリステル・コーシェ ドレス』(Koché/ Christelle Kocher Dress; 2018SS)(本展フライヤーより)。

こちらは、パリ・サンジェルマン・フットボール・クラブとの協働により、コシェのデザイナーであるクリステル・コーシェが、ホーム、アウェイ、ゴールキーパー、トレーニング用のユニフォームを解体して作ったドレス。

クラブのエンブレムは勿論、スポンサー企業のロゴもそのまま活かされている。

『モスキーノ/ ジェレミー・スコット ドレス』(Moschino/ Jeremy Scott Dress; 2017SS)(本展フライヤーより)。

モスキーノのアイコン的"This is not a Moschino Toy"クマ。

こちらのクマをあえて平面でプリントすることによって、着せ替え人形のように交換可能なファッションが表現されている。

ブランドのロゴについて、一つ個人的な所見を出しておくならば、究極の理想は、「ノーブランド」「ユニクロ」「GU」といった服を、ファッションスナップに取られるほどの粋な着こなしをすることである。

シンプルに自分自身が「ブランド」になるというのが理想なのかもしれないが、そんなに高いものではなくても、ブランドもの・ロゴ付きのアイテムを買うことで、毎日がハッピーになる経験もある。

そのブランドを買うだけのお金を稼いだ私、頑張った私といった自己評価は実に分かりやすい。

身を滅ぼさない程度に、自尊心を満たすブランドのロゴというものは、あって良いものだと思っている。

参考:

本展図録 『ドレス・コード?―― 着る人たちのゲーム』京都服飾文化研究財団、2019年。(ISBN978-4-9903965-3-4)

掲載論考

石関亮「ドレス・コードをめぐって―― 明日着る服を考えるために」、19-24頁。

牧口千夏「着る人たちのゲーム―― 登場人物紹介」25-30頁。

《ドレス・コード?ー着る人たちのゲーム》

会場:京都国立近代美術館

住所:606-8344 京都府京都市左京区岡崎円勝寺町

主催:京都国立近代美術館/ 公益財団法人京都服飾文化研究財団

会期:2019年8月9日から10月14日まで

(毎週月曜休館)

(2019年12月8日から2020年2月23日まで熊本市現代美術館にて開催)

入場料:1300円(一般)、900円(大学生)、500円(高校生)、中学生以下無料

公式サイト:「ドレス・コード?ー着る人たちのゲーム」

公式インスタグラム:@dresscode_areyouplayingfashion

文責・写真:増永菜生(@nao_masunaga)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?