1945年8月15日、父はまだシベリアにいた

成田喜一郎

00:00 | 00:00

なりっちのよみききラジオ020 (新Lecture RADIO048)2022.8.15

1945年8月15日、父はまだシベリアにいた(19分25秒)

聴くラジオ

https://note.com/narisen2017/n/n01b6fb7903e0

読むラジオ

1924年 4月19日 父が生まれる

1927年1月1日 母が生まれる(一説によると、大正天皇崩御の1926年12月25日生まれ)

1931年 満州事変

1937年 日中戦争

1938年 張鼓峰事件

1939年 ノモンハン事件(日ソ軍事衝突、敗北) 父(15歳)

1939年 ドイツがポーランドに侵攻(第2次世界大戦のはじまり)

1941年 日ソ中立条約(これで日本は南進)

太平洋戦争の開始(日本、米欧等との開戦)

1944年 9月 父(20歳)が北海道旭川第7師団第6部隊に入隊。

10月に関東軍の要員として満州(今の中国東北部)に渡る。

1945年 沖縄戦(6月23日)

広島への原爆投下(8月6日)

ソ連の参戦(8月8日)

長崎への原爆投下(8月9日)

日本の降伏(8月15日) 父がソ連の捕虜になり、

シベリアのクラシノレーチカに収容される。

1947年 6月 父(23歳)がソ連のナホトカから日本に帰国する。

*なりっちのラジオでは父の帰還年の言い間違いをしています。

1951年4月 父・母(1927年1月〜)が結婚する。

1952年2月 筆者(長男)、誕生

1955年2月 弟、誕生

1963年8月 二人目の弟、誕生

1965年 デヴィッド・リーン監督の映画「ドクトル・ジバゴ」製作(原作:ボリス・パステルナークの小説『ドクトル・ジバゴ』、モーリス・ジャールの挿入曲「ラーラのテーマ」)3時間20分

1973年 第4次中東戦争、第一次オイルショック

1979年 イラン革命、第二次オイルショック

1983 年8月 筆者、結婚

1984年6月 長女、誕生

1989年12月 長男、誕生

・

・

・

2003年 6月 息子が祖父から(79歳)戦争の話を聞く。レポートを書き残す。

・

・

・

2017年2月27日 父、他界(92歳)

2017年3月25日 筆者、東京学芸大学で「最後授業」(最終講義)+ミニライブ

年譜作成のための参考文献

・息子(中2)の社会科レポート(2003)「お祖父さんの話と第二次世界大戦について...」

・成田喜一郎(2015)「現代史の中の学習指導要領の変遷と教師のライフヒストリー1945 年〜現在(2015 年版):社会科教育を中心に編む」

・http://laotao.way-nifty.com/islikewater/files/17p1p2015.pdf

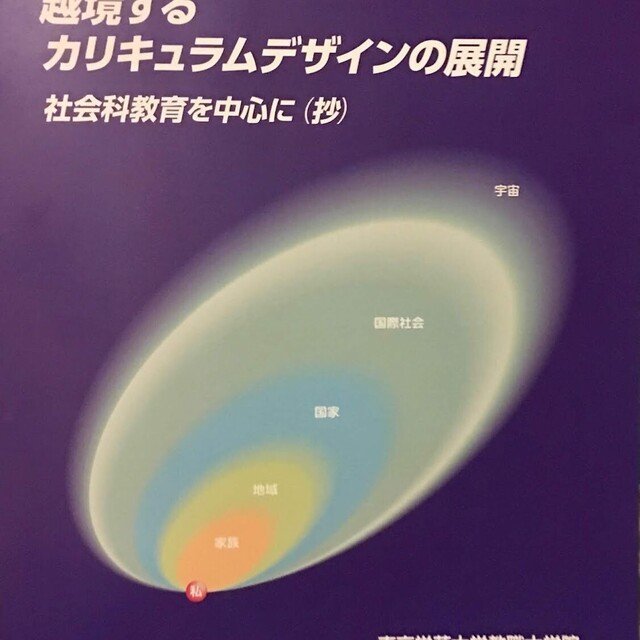

むすびにかえて:越境する社会科「最後の授業」にむけて

(略)

1925(大正 13)年 4 月 19 日生まれの父が、2017(平成 29)年 2 月 27 日、92 歳で 他界しました。父は、シベリア抑留生活・帰還者で、父の戦後は 1947(昭和 22)年 6 月か ら始まります。歴史学を専攻し、しかも 1930,40 年代の日本近現代史を研究ししていたわた くしでしたが、ついぞ父から戦争体験を聴き取ることはできませんでした。今では、2003 年 に中学3年生だった息子が社会科の宿題で聴き書きした「お祖父さんの話と第二次世 界大戦について... 」でしか知ることはできません。父は、戦後の混乱期、祖父・國太郎の 職を継いで建築設計士になり、晩年までその仕事を続けることになりましたが、「戦争さえ なければ、教師になりたかった」という言葉を聞いたことがあります。その意味では、わた くしが 1978(昭和 53)年から定年退職まで、中学校と大学で教員を続けることがきたこと は父の叶わなかった思いを実現し、継いだのではないかと思います。そして、今、わたくし は、公私ともに「節目」の年迎えているのだということを深く実感しております。

*出典:成田喜一郎(2017)『越境するカリキュラムデザインの展開:社会科教育を中心に(抄)』東京学芸大学実践研究成果報告2017:2017年3月25日

1945年8月15日、父はまだシベリアにいた(19分25秒)

聴くラジオ

https://note.com/narisen2017/n/n01b6fb7903e0

読むラジオ

1924年 4月19日 父が生まれる

1927年1月1日 母が生まれる(一説によると、大正天皇崩御の1926年12月25日生まれ)

1931年 満州事変

1937年 日中戦争

1938年 張鼓峰事件

1939年 ノモンハン事件(日ソ軍事衝突、敗北) 父(15歳)

1939年 ドイツがポーランドに侵攻(第2次世界大戦のはじまり)

1941年 日ソ中立条約(これで日本は南進)

太平洋戦争の開始(日本、米欧等との開戦)

1944年 9月 父(20歳)が北海道旭川第7師団第6部隊に入隊。

10月に関東軍の要員として満州(今の中国東北部)に渡る。

1945年 沖縄戦(6月23日)

広島への原爆投下(8月6日)

ソ連の参戦(8月8日)

長崎への原爆投下(8月9日)

日本の降伏(8月15日) 父がソ連の捕虜になり、

シベリアのクラシノレーチカに収容される。

1947年 6月 父(23歳)がソ連のナホトカから日本に帰国する。

*なりっちのラジオでは父の帰還年の言い間違いをしています。

1951年4月 父・母(1927年1月〜)が結婚する。

1952年2月 筆者(長男)、誕生

1955年2月 弟、誕生

1963年8月 二人目の弟、誕生

1965年 デヴィッド・リーン監督の映画「ドクトル・ジバゴ」製作(原作:ボリス・パステルナークの小説『ドクトル・ジバゴ』、モーリス・ジャールの挿入曲「ラーラのテーマ」)3時間20分

1973年 第4次中東戦争、第一次オイルショック

1979年 イラン革命、第二次オイルショック

1983 年8月 筆者、結婚

1984年6月 長女、誕生

1989年12月 長男、誕生

・

・

・

2003年 6月 息子が祖父から(79歳)戦争の話を聞く。レポートを書き残す。

・

・

・

2017年2月27日 父、他界(92歳)

2017年3月25日 筆者、東京学芸大学で「最後授業」(最終講義)+ミニライブ

年譜作成のための参考文献

・息子(中2)の社会科レポート(2003)「お祖父さんの話と第二次世界大戦について...」

・成田喜一郎(2015)「現代史の中の学習指導要領の変遷と教師のライフヒストリー1945 年〜現在(2015 年版):社会科教育を中心に編む」

・http://laotao.way-nifty.com/islikewater/files/17p1p2015.pdf

むすびにかえて:越境する社会科「最後の授業」にむけて

(略)

1925(大正 13)年 4 月 19 日生まれの父が、2017(平成 29)年 2 月 27 日、92 歳で 他界しました。父は、シベリア抑留生活・帰還者で、父の戦後は 1947(昭和 22)年 6 月か ら始まります。歴史学を専攻し、しかも 1930,40 年代の日本近現代史を研究ししていたわた くしでしたが、ついぞ父から戦争体験を聴き取ることはできませんでした。今では、2003 年 に中学3年生だった息子が社会科の宿題で聴き書きした「お祖父さんの話と第二次世 界大戦について... 」でしか知ることはできません。父は、戦後の混乱期、祖父・國太郎の 職を継いで建築設計士になり、晩年までその仕事を続けることになりましたが、「戦争さえ なければ、教師になりたかった」という言葉を聞いたことがあります。その意味では、わた くしが 1978(昭和 53)年から定年退職まで、中学校と大学で教員を続けることがきたこと は父の叶わなかった思いを実現し、継いだのではないかと思います。そして、今、わたくし は、公私ともに「節目」の年迎えているのだということを深く実感しております。

*出典:成田喜一郎(2017)『越境するカリキュラムデザインの展開:社会科教育を中心に(抄)』東京学芸大学実践研究成果報告2017:2017年3月25日

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?