棄却されない型―勝野金政『赤露脱出記』(1934年、日本評論社)を読む

1.勝野金政について

この本の著者勝野金政(かつのきんまさ)は、戦後文筆や研究を専門とする職業に就くことはなかったが、特に戦前の、世界的に最も早い時期におけるスターリン及び共産主義ロシア批判が注目され、シンポジウム等も開催されている。

例えば、2001年12月15日に早稲田大学で、「生誕100年記念シンポジウム」が開かれ(http://netizen.html.xdomain.jp/katsunos.html)、長女の稲田明子氏が参加し、児島和男(トルコ民話研究者)の司会進行の下、加藤哲郎(一橋大学社会学部)、藤井一行(富山大学名誉教授)、松井覚進(ジャーナリスト)、水野忠夫(早稲田大学文学部)が講演を行った。加藤や藤井の他、山口昌男も勝野に言及している。

2021年10月9日には、NPO法人インテリジェンス研究会主催の、第38回諜報研究会シンポジウムが行われ、上記稲田明子氏による報告が行われた。

以下の三種の「資料①~③」が公開され閲覧できるようになっている。すべての研究会のプログラム集成(npointelligence.com/NPO-Intelligence/reference21.html)のうち第38回目の稲田明子氏の報告タイトルの部分で閲覧可能であるが、参考までに以下にも掲げる。

資料①【「PowerPoint展示資料・リスト」】http://www.npointelligence.com/NPO-Intelligence/study/inadaakiko.pdf

資料②【写真、各種記事類の集成】

http://www.npointelligence.com/NPO-Intelligence/study/inadaakikoPP.pdf

資料③【「勝野金政日本生還前後・15年戦争 略年表」】http://www.npointelligence.com/NPO-Intelligence/study/gaireki.pdf

因みに、この諜報研究会においては、ロシア・ウクライナ戦争の関連でも、これまで以下の二つの研究会が開催されている。

• 第41回諜報研究会(2022年3月19日)では、「日ソ情報戦とゾルゲ研究の新展開―現在のロシア・ウクライナ侵略の背景分析の手がかりとして」のテーマで、名越健郎(拓殖大学)と富田武(成蹊大学名誉教授)が講演を行っている。

• 第43回諜報研究会(2022年6月18日)では、「ウクライナ戦争から第二次大戦の日本の戦争プロパガンダを振り返る」というテーマで、里見脩(大妻女子大学特別研究員)と野嶋剛(大東文化大学社会学部)、山本武利(インテリジェンス研究所理事長、早稲田大学・一橋大学名誉教授)が報告を行っている。

稲田明子氏や研究者等の努力によって、その業績の全体像は復元されて来ている。

勝野金政に関する資料集成として、「勝野金政のWEB記念館」がウェブ上に公開されており(http://katsuno.life.coocan.jp/)、年譜や文献目録その他の資料が整理されている。

電子版の著作集が編集されているようであり、国立国会図書館で、「勝野金政(著)、藤井一行・稲田明子(編) (2001). 『勝野金政著作集』(CD-ROM). 日露電脳センター.」を検索することが出来る(https://iss.ndl.go.jp/books/R100000096-I013008478-00)。しかし外部から閲覧することは出来ないようである。

この『勝野金政著作集』の内容は、上記「資料①」中に記述されているので、以下に少し整理して示す。

『赤露脱出記』(1934)日本評論社.

『ソヴィエトロシアの今日の生活』(1935) ※千倉書房?※

『コミンテルンの歴史と現勢』(1936)千倉書房財団法人―昭徳会編. ※財団法人―昭徳会編?※

『二十世紀の黎明』(1936)第一書房.

『ソヴェ-ト滞在記』(1937)千倉書房.

(以下、晩年の著作)

『藤村文学 人とその風土』(1973)木耳社.

『凍土地帯』(1976)吾妻書房.

『白海に怒号する―カナ-ル・アルメ 運河軍』(1978)CD-ROM.

『今日の妻籠』(1980)私家版.

紙の本の多くも容易に入手し難い状況になっているようである。

2.本について

参考までに、この本の物理的な体裁を紹介しておく。

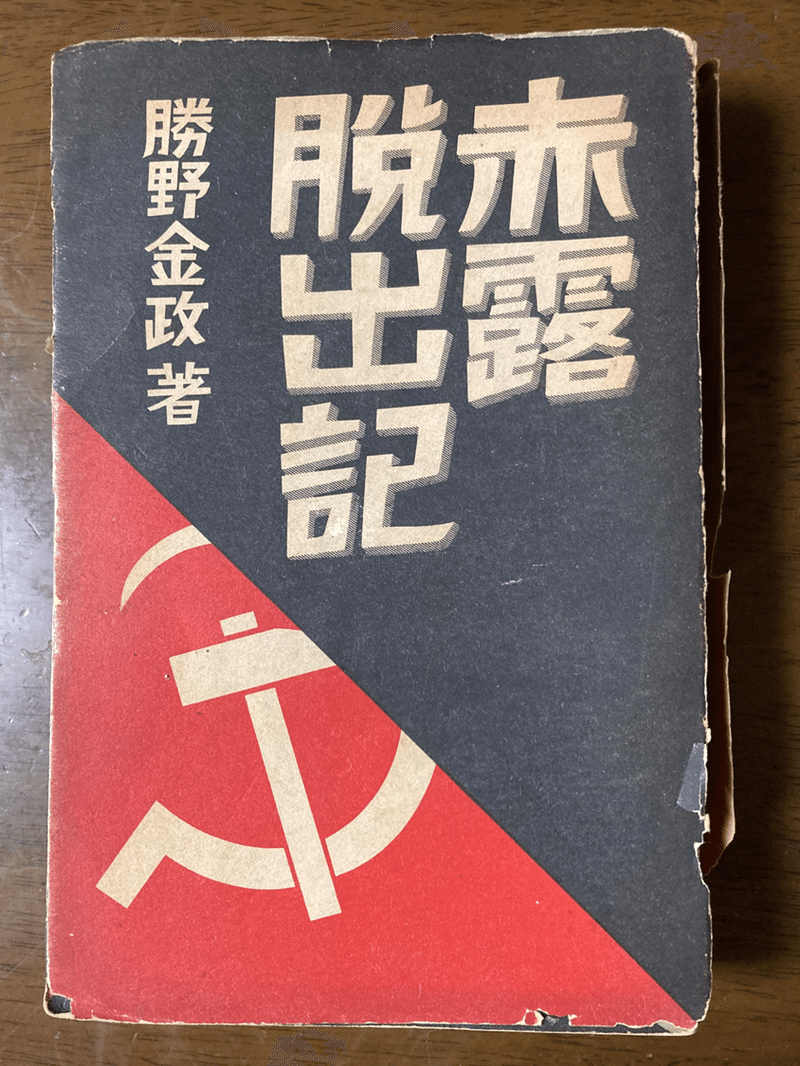

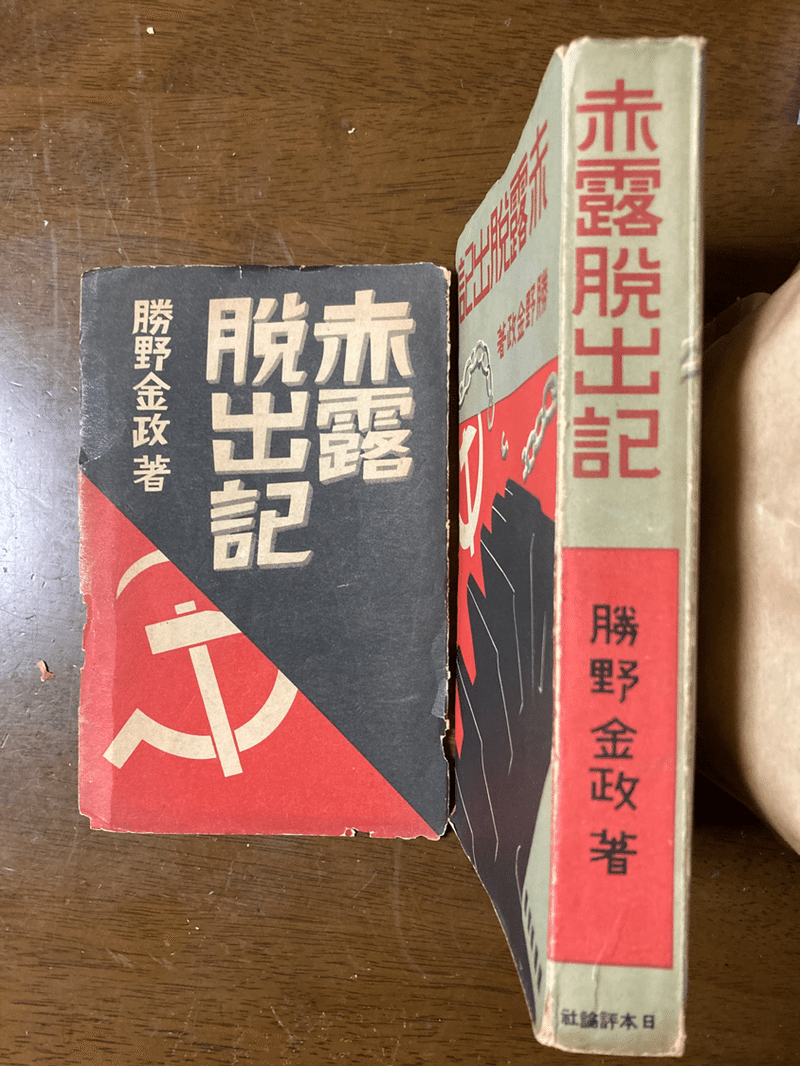

次に示すのは、カバー付きの表紙(図1)と裏表紙(図2)である。

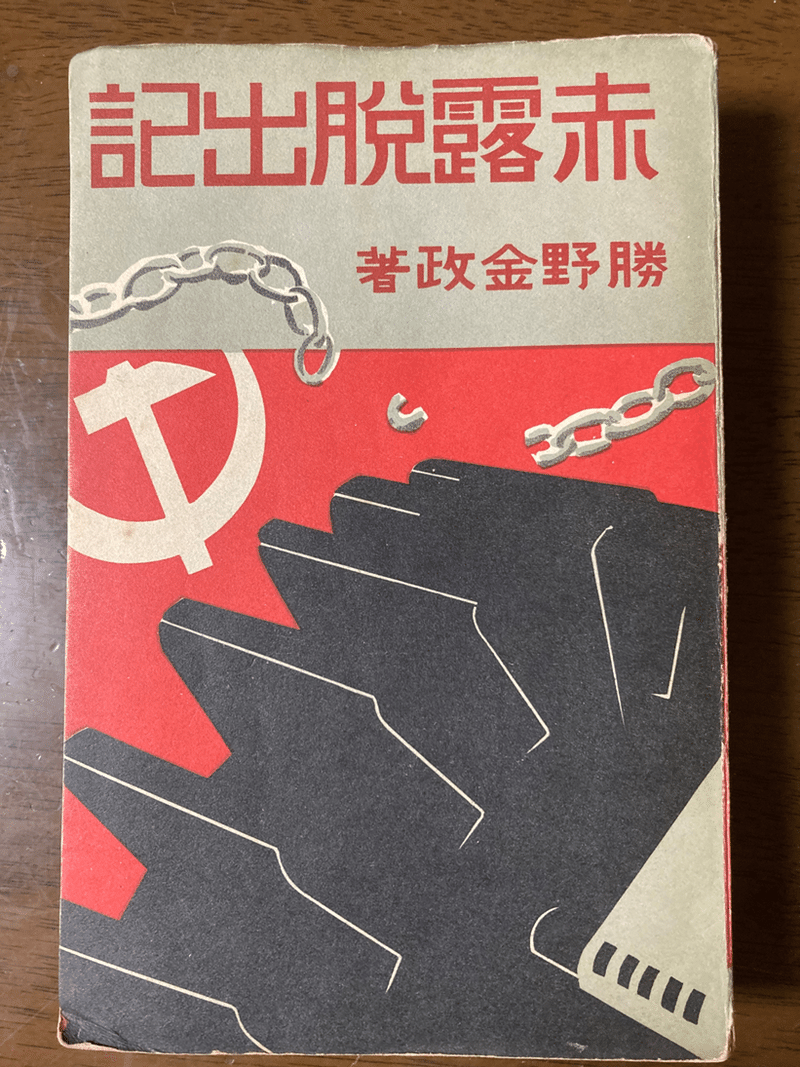

次は、カバーを取った表紙(図3)と裏表紙(図4)、同じく背表紙(図5)である。

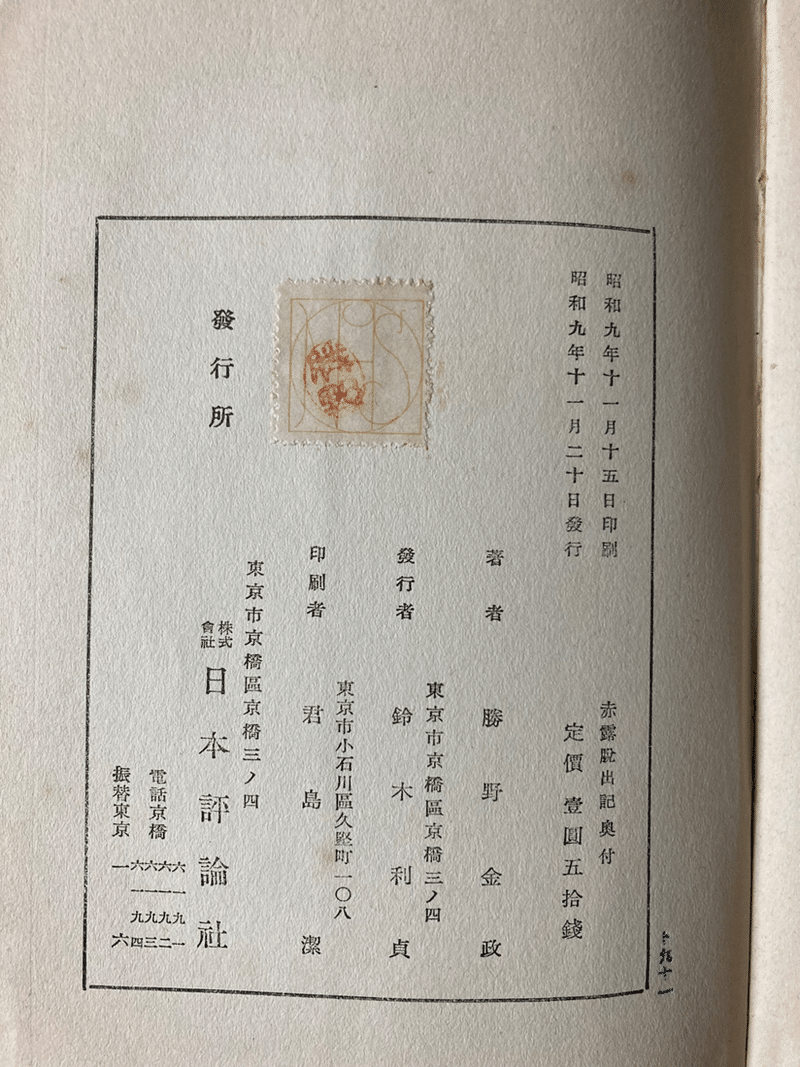

次は、奥付である(図6)。

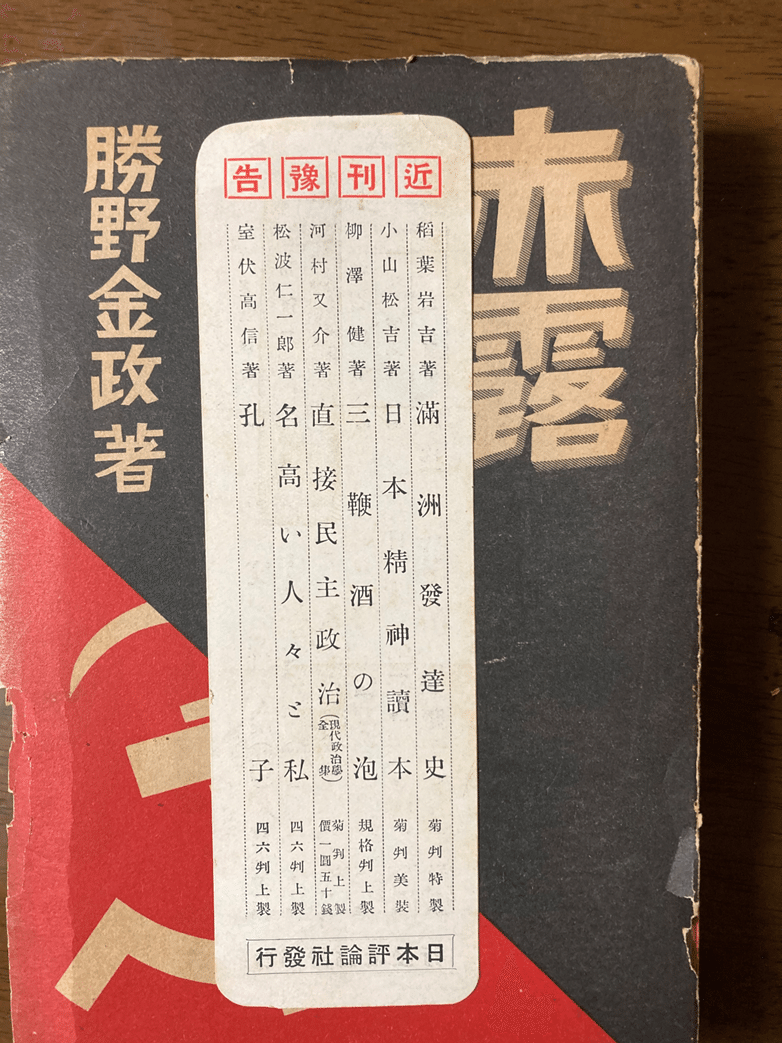

購入した本には栞が付いており、裏表に新刊及び近刊の案内が印刷されていた(図7、図8)。

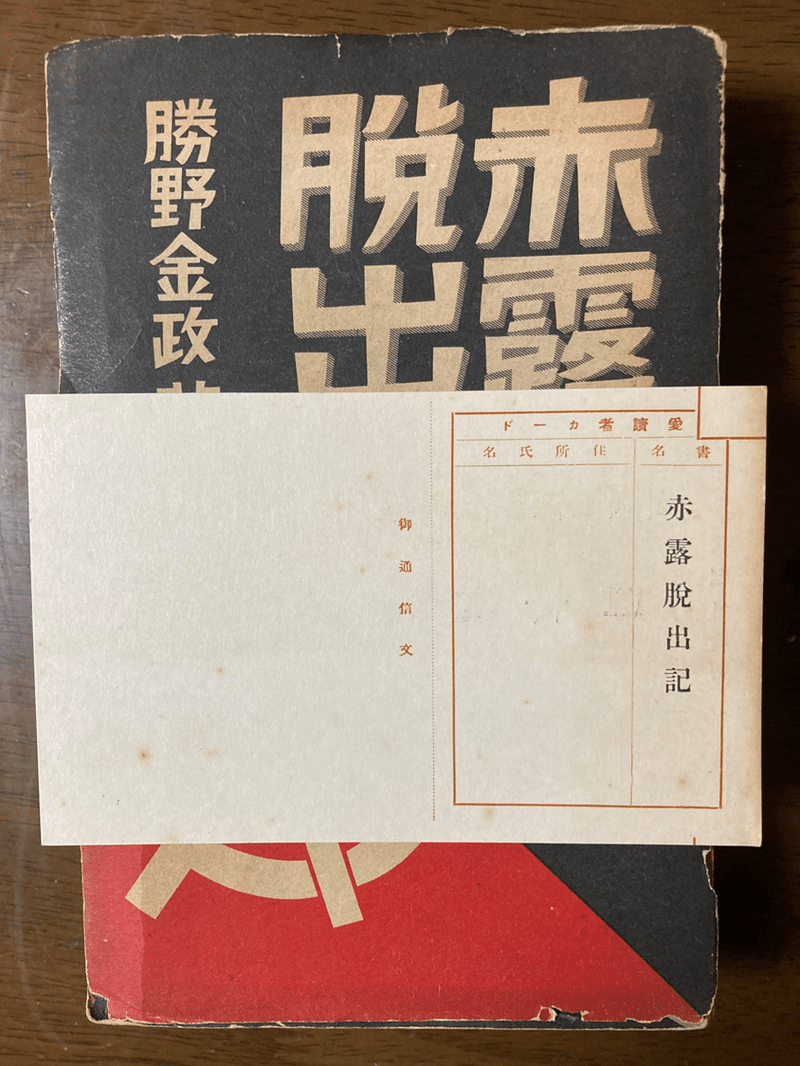

ページに挟まっていた葉書の表・裏面も記録しておく(図9,図10)。

なお、この本を私は東京・国立市の三日月書店からネットを通じて購入したが、本自体には東京・町田市の二の橋書店のシールが貼ってあった(図11)。

3.物語の内容について

『赤露脱出記』は、全三部から成るが、強制収容所(本書では「強制労働所」)の中/外という基準で分けると、ページ数にしてほぼ真ん中の部分を境に、前後二つの部分に分かれている。前半は第一部に相当する「一 白海の岸」を含み、後半は第二部・第三部に当たる「二 放免の旗」と「三 新しき地帯」を含む部分である。

前半は、フィンランドに近い北方ソーロクの強制労働所の囚人(政治犯)となり、そこで医師として働く主人公の日本人畑の視点を通じて、強制労働所の諸相が絵巻物のように描かれる。私は、この「絵巻物のように」というのを、この作品全体を通じた特徴として捉えている。それは、主人公の視点を通じて物語の対象が次々に移行しながら順番に描かれていることを意味する。

参考までに、この本全体の章立てを以下に示す―

序にかへて―ソヴエト露国を去るまで―

一 白海の岸

ソーロクの港

伯君の話

強制労働所

停車場

植民の群

違法の愛

犠牲

ラーグルの新年

朝鮮と支那の人

牢獄の殺人

再會

メーデー

釋放

二 放免の旗

同行三人

レニングラード

新しいモスクワ

ゲ・ペ・ウの時計

片山潜の思い出

願書

夜の宿

朝の決心

徒勞

鞭うつ旗

三 新しき地帯

ツーラ村

農業會館

ツーラ市

ソーニャのこと

パスポルト

マホーバヤの村

農民生活

メタル・コンビナート(金属綜合工場)

自首

モスクワの片山潜

最後の「モスクワの片山潜」は小説の一章ではなく、独立したエッセイである。

最初の「序にかへて」は、作者自身による小説全体のための序に当たる。この作品は小説(フィクション)の形式を取っているが、「ソヴエトの今日の社會における寫眞」・「私はソヴエト社會に於ける生活を誤なく寫眞に取る積で書いて行く」とこの「序にかへて」で作者自身が述べているように、ノンフィクションの要素が強いものと解釈できる。

同じく「序にかへて」において、著者は、「この一篇はソヴエト露國に対する私の訣別」であると述べており、また「私はソヴエト露國を實際的に見た。その立場から私の獨自とする結論を握った。そして自分としてはあらゆるものを犠牲とするどころではなく、生と死とを賭して更生を計るより活路を見出す事が出来なかったのである。」と書き、「萬死を賭して故國日本へ歸り更生を計る」という結論に達した。

以上の文章から、作者がこの小説が、作者が「故國日本へ歸り更生を計る」という決断を下した後で、それ以前の経験や生活を振り返る形で書かれたものであろう、ということが推測される。

有名な白海‐バルト海運河建設の巨大工事のために動員された100数十万の「運河軍」(囚人)―作者によればその二割以上が死んだ―の一員として、主人公の畑は、1933(昭和8)年9月、フィンランドに近いソーロク港のラーグル(ラーゲリ)に収容された。

前述のように、畑はここで医師として働いているが、逮捕前はモスクワの大学でも教えていた知識人である。

小説を通じて点轍される畑の過去の行動や出来事を復元すれば、ある一貫したストーリーが構成され得るだろう。片山潜の思い出についても一章が割かれている。しかしそれが、後年の調査等によって明らかになった作者「勝野金政」の伝記的事実の何処までをカバーしているのかを明らかにするには、より詳細な小説自体の分析が必要になる。

小説の前半において、物語は、主に日本人の囚人・畑(ロシア名、アレキサンドル)の医師としての労働を通じて、強制労働所内の様々な箇所、様々な人々に、順々にスポットライトを当てながら進行する。特に、強制労働所の全貌は、畑が収容されている、2000人程を収容する「第二分點」における囚人の衛生状態の検査を通じて、細密に描写される。

畑は囚人とはいえ医師という重要な仕事を請け負っているので、体制側の人々との直接の交流もある。特に、それなりに明るい女性もいる事務員達との交流は日常的に行われており、この検査命令に際しても、彼らとの共同作業を命じられる。

強制労働所の中には、備品や衣服を売り払って金にしてしまうので、普段は裸で過ごしている変わった囚人達もいれば、少数民族のアジア人種もいる。中央アジアで自足した遊牧生活を送っていた人々は、ソ連によるコルホーズ運動によって以前の生活を破壊され、郷土から駆逐された。その中の多くの人々は強制労働所に収容される羽目になった。朝鮮人と支那人も数多くいる。

多くの女囚達もおり、その中には尼僧達もいる。この尼僧達は、10年以上にわたって革命政権によって命じられた労働を拒否し、今も変わらず革命を公然と批判している―「御覧なさいソヴエト政権を! 神を犯し人を苦しめ何をやりました! 革命―革命は何をしました、人を殺し家を焼き、人民を飢餓と没義道の畜生道に導きました。あなた方は、子が親と争い、妻は夫を欺き、隣人が互いに偽り奪い合ふこう云ふ畜生生活を正しいと考えますか! 革命は唯地上に罪悪を作った丈です。革命が神に謝すべき罪悪は無限です。」

さらに、老衰の囚人たちは、多く静かな諦念を示しているが、そんな人々がなぜ逮捕されたかの一覧—すべてが些細な嫌疑—が示されると、その静かな印象は一変するのだ。

飯場のコック達、特に製パン所の労働者達は、囚人の中では比較的恵まれた地位にある。つまり、仕事場は暖かく、飢えることはない。

畑と女性との恋愛も幾つか語られる―ブロンドのロシア娘との一夜の愛、ソーニャとの継続して来た関係等。(放免後の畑は、後述するように、自身の無罪を主張する願書を当局に提出し、それが認められた後、ソーニャを迎えに来ることが出来ると初めのうち信じているが、結局それは適わぬ夢と終わる。)

なお、本書には検閲によって削除された多数の箇所があり、その多くは思想的な部分であると思われるが、これらの恋愛の場面にも数多く脱落させられた箇所がある。

労働収容所における、一様に囚人であるとはいえ、その内実は多様な人々の静的な観察の場面と言える衛生検査の章に続き、より動きのある様々の場面が続く―停車場での事件、ラーゲルの新年の情景、牢獄での女性絡みの殺人事件、以前モスコーで知り合ったポポフとの再会、囚人にとって何ら良いこともないメーデー。

ポポフはかつてこう言った―「ゲ・ペ・ウは黨を信ずるが黨員は決して信じない」/「ね、無辜の人民に言いがかりを吹つかけるから・・・しかたなしに黨員だといへば―黨を信じても黨員は信じない、と云ふ。彼等には黨員も、黨もあったもんじやない。たゞ犯罪人を造󠄁れば良いのだ。ゲ・ペ・ウは國民に畏怖され、政府の上に、黨の上に、神のやうに君臨してゐる。だから彼等のやる事は良くても惡くても、皆正しい事になる。捕へられる者は罪があらうとなからうと皆惡い犯罪者なのさ。・・・見ていろ、今に俺もお前も、それから彼等も皆刑を言渡され、きつとラーゲルへ行くから。」(p.171) そしてその通りになった。

小説の中の畑は、医師としての過酷な仕事を真面目に果たす囚人である。第一部の最後に畑は、刑期をやや短縮して、強制労働所から無事釈放(放免)される。

放免後、畑はソーロクのラーゲル近くの駅から列車に乗り、まずレニングラードへ行くが、街中を暫く歩いただけで再び列車に乗り込んでモスクワへ行く。そこで数日過ごした後、再び列車で南方の街ツーラへ向かう。

基本的にこの帰還の旅の物語は、形式上は「無罪放免」となり囚人の身分からは脱出しながらも、その印に阻まれて、何事もスムーズに行かない状況が、順を追って、ゆっくりと描かれる。

最初に降り立ったレニングラードは、まだ古い町並みや昔の雰囲気が残っている都市であり、畑は何軒かの古本屋を巡り、捨て値で売られている古い数冊の辞書を購入する。しかしこの街は畑の目的地ではない。モスクワ(モスコー)行きの列車に乗ろうと駅に向かうが、切符を買うのに一苦労する。ラーゲルの放免証明書を見せてもその履歴によって拒絶されてしまい、とうとう駅長室にまで行って交渉し、ようやく一枚の切符を手に入れることが出来る。

一事が万事、放免後の場面では、ソ連における事務処理の滑稽な程にまずい特徴―極端な官僚主導、ユーザ不在、非効率性、時に意地悪のための意地悪、属人性(良い人もたまにいる)が、これでもかと執拗に描かれる。

苦労して入手した切符のおかげで、畑は、逮捕後三年八か月振り(1930(昭和5)年10月13日逮捕)にモスコーの街に到着する。

実は畑の目的は、上で言及したように、自身の無罪を主張する願書を当局に提出することであった。

ゲ・ペ・ウ(GPU)の建物をある種の懐かしさと共に眺めてから、国際赤色救援会(モープル)の建物へ入って行く。しかし、会うべき人がいない。昔の知り合いの名前を守衛に何人聞いても、巡り合うことが出来ない。最後に頼りにした女性のスタソーバを待つが、彼女もいつまで経っても来ない(結局最後まで現れない)。

彼女を待つ間、畑はモスコーの街を散策して、路傍で売っていた腐りかけのリンゴを買って食べ、また片山潜の思い出にひたる。

再びモープルへ戻ったが、スタソーバは来ていない。しかし偶然、旧知のメズメバという女性と再会する。彼女は最初畑に親切だったが、該当の部署に相談に行った途中から様子が変わり、結局願書の受け取りは拒絶し、コミンテルンへ行くようにと畑を促す。既に夜である。追い出された畑は、同じような人々と一緒に、駅で一夜を明かすことになる。

翌朝、意を決してゲ・ペ・ウ本部へ乗り込むと、入り口のドアの外で止められ、近くの外務省の建物を紹介される。そしてやはりそこでも同じく、願書受け取りを拒否される。

最早畑は諦めざるを得ず、徒労感の中、夜、モスコー南方の街ツーラへ向かう列車に乗り込む。

夜遅く畑はツーラの駅に到着し、親切な駅員に紹介された農業会館に宿を取る。朝、近くの賑やかな市場に行くと、卵もバターも肉も何でもある。しかし物価はひどく高い。つまり、都市では、金を出せば何でも手に入る、という状況を認識する。

その後、何か所もの事務所にたらい回しにされた挙句ではあるものの、パスポルトは取得することが出来た。

畑は、ある囚人仲間から手紙を預かっていたが、その実家がツーラ近郊の農村―マホーバヤ村であった。その前、モスコーでも預っていた囚人仲間の手紙の住居を調べたが、結局辿り着くことが出来なかった畑は、今度は手紙の主の実家をマホーバヤ村に探し当てることが出来た。畑の農村観察が始まる。

その家も、そしてその農村も、極度の食糧払底の状況にあった。家族は、摘み取った草を捏ねて作った、ラーゲル帰りの畑にも食えたものではない餅を、家族全員で食っていた。その家の美人の娘は、朝五時から夜十時までコルホーズで働いているが、そのくせ自分達で作った作物を手に入れることも出来ず、こうして飢餓寸前の暮らしをしているなら、ラーグルの方がまだましだ、と言う。近くのメタル・コンビナートで働く兄弟の力でこの一家は何とか暮らしているようだった。しかし娘は明るく、この場面では、悲惨な状況の中でも皆で力を合わせて生き抜いている一家の様子が生き生きと描かれている。

マホーバヤ村の中では、近所の立派な屋敷が廃屋化し、放置されている。「富農」(クラーク)であったせいで悲劇が起きたのではないかと村の人々は噂している。また、ウクライナではもっとひどいことになっているとの噂が畑の耳にも聞こえて来る。(1934年の出来事なので、後世ホロドモールと呼ばれているウクライナ大飢饉を中心とした、悲劇的な飢餓の時期に当たっていた。)

畑は、パスポルトを発行してもらうために、家族の兄弟が働くメタル・コンビナート工場(金属綜合工場)に行き、その様々な部署を観察し、賑やかな昼間の食堂にも立ち入る。労働者は質素ながらも食料にあり付くことが出来、従って飢え死には免れることが出来る。

そこからコルホーズ本部に行き、書類を作成してもらい、再び事務所に行って、二日がかりでようやくパスポルトを手に入れた畑は、住まいや仕事を探し始める。自分の家の一部を貸すと申し出る農民に偶然出会い、また遠隔地での医師の仕事を紹介される(メタル・コンビナートでの医師の仕事は拒否された)。

一旦はここで落ち着こうと思うものの、暫時悩むうち、畑は決心して猛烈な勢いでモスコーに舞い戻り、日本大使館に飛び込む。(数日前のモスコー滞在中、畑は当てもない散策中、気が付くと日本大使館の傍を歩いていた。)

物語はこの場面で終わる。 場面と言っても、具体的な描写は全くない。

4.考察と物語中の思想表白二、三

1節で紹介したように、日本の早稲田大学で勝野金政に関するシンポジウムが開催されたのは2001(平成13)年のことであった。それはプーチンが大統領に就任して間もない時期であったが、チェチェン戦争の勃発等にも拘らず、世界はロシアに対して謂わば融和政策を採用し、レーニン、スターリンからブレジネフ、そして初期ゴルバチョフに至る独裁的ロシアが何となく過去のものとなりつつあると、多くの人々が感じていた頃であった。

しかし、その後のプーチンのロシアの展開、そしてロシア・ウクライナ戦争の勃発という現状を見ると、無論現在のロシアは共産主義国ではなく建前上「民主主義国」であり、ソ連と同じではないが、プーチンの行動がレーニン、スターリンやロシアの伝統を十二分以上に継承していることに、改めて人々は気付かざるを得なかった。つまり、その伝統は、過去の遺産として、純粋な調査・研究の対象となっては全くいなかった、というわけである。

プーチンやロシアが行っている近年の、そして直近の様々な行動は、いわばソヴィエト・ロシアが行って来た行動パターンを踏襲しているように見える。つまり一種の(歌舞伎で言うところの)「型」のようなものが存在する。

専門家による詳細な調査・分析や検討は、この種の議論を雑駁なものとして一蹴するかも知れない。あるいは、この種の議論を、現実政治の複雑性や具体的な一回性を認識しない、それ自体が物語論的であるものとしての思考として拒否するかも知れない。しかしながら、人間の認知パターンや行動パターンが、負荷節約や効率化の観点から、過去を通じて蓄積された記憶や知識に強く影響されることは確かなことである。

例えば、何らかの政治的行為を行った人間が、ある時ビルから落下して死んだり、薬物中毒で死んだり、爆破されたり撃墜されたりする飛行機事故で死んだとする。

すると(ロシアのみならず世界中の)人々は、「暗殺・粛清のスクリプト(スキーマ)」を取り出して、その事象を解釈しようとする。このスクリプト・スキーマが、すなわち認知的に固定化された「型」に当たる。

このような型が形成されるに至ったのは、同じような出来事・事象が、現実において繰り返し生起し、人々が反復してその現象を認知し続けて来たからである。すなわち、

何らかの政治的行為を行った人間が、ある時ビルから落下して死んだり、薬物中毒で死んだり、爆破されたり撃墜されたりする飛行機事故で死んだ ← プーチン=ロシア政権が仕組んだものだ

というパターン(型)を使用することが、人々の認知にとって最も負荷の小さい推論であり、また当たっている確率も高い推論である。外れている場合もあるが、およそ人間的現象において、百パーセントの確率で正しいというものはない。「比較的正しい」というのが、現実的にマシな選択基準である。

重要なのは、この例の場合なら「暗殺・粛清」は、認知的なもの(心的なもの)だけを意味するのではなく、現実的・物理的に実行されて初めてナンボのものである。つまり「やる方」にとってそのスクリプト(スキーマ)は、単なる認知の内部の表象であるのではなく、現実的・物理的に実行される事象のパターンを意味する。

実際に暗殺や粛清を成功させることはそう簡単ではないだろう。その成功にとって重要なのは、現実的にシステム化されたそのパターンに基づいて、暗殺や粛清の遂行能力が、社会的に存在するということである。そうすると、そのパターンに沿って行動しさえすれば、仮に初心者であっても成功する確率は、全くパターン(現実的・物理的行動の型)のないところで初めて試みる人よりも、大きくなるだろうと考えられる。

ソ連においては、レーニンやスターリンが、恐らくそれ以前の時代におけるパターンを含むものの学習を通じて、その型をしっかり構築し、後代にしっかりと継承させていたのだろう。あるいは、継承という行為が、後代の人が先代の型を学習することによって行われるものであるとするなら、プーチン及び現在のロシア政権は、そのすべてではないとしても、重要な部分を確実・着実に継承していたのだろうと推測される。

すなわち、現象を認知する側の人々は、特定のスキーマ(認知のための型やパターン)に基づいてそれを行うことが効率的且つ間違う確率も少ないのでそうするのであり、一方現象を作り出す側の人々の方も、特定の型(行動のための型やパターン)に基づいてそれを行う方が効率的且つ成功する確率が高いので、そうするのである。そして、このような認知的な型・パターンや行動に関する型・パターンは、時間的過程を通じて獲得(学習)される。

フルシチョフによるスターリン批判に伴う「雪解け」の時代、ゴルバチョフによるペレストロイカ以降の時代を通じて、我々はロシア社会における、スクリプト(スキーマ)や型・パターンのunlearning(学習棄却)が進行したものと思い込んでいた。しかしながら、どうやらそう甘いものではなかったようだ。

『人生と運命』や『万物は流転する』等の長編小説や数多くの短編小説、さらに「トレブリンカの地獄」等の迫真のルポルタージュを書いた、ソ連時代のウクライナ出身のユダヤ人のロシア語作家、ワシーリー・グロスマンは、ロシアに根付いた独裁と奴隷制の根性を、「千年の伝統」と呼んでいる。これについては、私の近著『物語戦としてのロシア・ウクライナ戦争―物語生成のポストナラトロジーの一展開』(新曜社)で詳細に紹介した。

ジャーナリストや研究者の仕事は、多くの場合、こうした認知的型(パターン)や行動的型(パターン)に基づく仮説の結果の正しさや、あるいはその具体的内実を、個別の事例に沿って、具体的・詳細に調査・分析・検討することである。そしてもし、特定の型に基づくものと想定されていた認知や行動が、何らかの意味でその性質を変えていることが発見された場合、その型やパターンが無効化・変質している可能性の認識につながる。(その変質が、本質的なものか、末梢的なものか、という差異がある。)

ロシアにおける政治的行動が以前の型・パターンから逸脱する傾向を見せていたように思われた一時期があった。その認知も従来の型に基づいては有効に機能しないのではないか、と思わせるような状況の一時期があった。しかし我々は今、一瞬は無効化されたものであるかのように見えた型・パターンが、しかし死滅してはいなかった(のではないか)、という疑念の中に再び投げ込まれている。

以上のようなわけで、近くは20数年前に専門家達によってリバイバルされた勝野金政という存在を、もう一度ここに紹介する意義があるのではないかと、私は認識するのである。

最後に、以上に挙げたもの以外の、『赤露脱出記』中の思想的記述をほんの幾つか、紹介しておきたい(現在の表記に変えた)―

「革命は犠牲を要する。これは真当である。土地を離れ、家畜を取られ、家を奪われた中央ロシヤの人民達は零下四十度の北極に於てプロレタリアートとしての生活を修得しなくてはならぬ。十月革命後急角度を取ってプロレタリア独裁のコースへ向ったボリシエビキーは其の政権維持の為に暴力から暴力を押し続けた。そして人民の生活を根底から転覆して仕舞う、これが革命でありプロレタリア独裁の過程である。革命の犠牲になる国民の生活程哀れなものはない。ソヴエト政権の植民だ! 彼等は明日から斧と鉋とをもって雪の上に立つ森林労働者となるのである。更生、進化、ソヴエト・ロシヤの標語たる「農業国から工業国へ」と変化する過程はこういう国民の哀れなる面もいたましい犠牲を加速する。」(p.95)

「―最も少く消費してもつとも多く生産せしめよ! こういう政策を合理化したラーゲル―其処では驚怖、悔恨、憤怒、絶望、自棄、不潔、飢餓、疲労、病苦、死、あらゆる人間生活の否定的方面の襲撃を体験した。そして虚偽、追従、脅迫、窃盗、強盗、格闘、自殺、また放火、脱走、逮捕、銃殺、あらゆる人類社会の歴史に於て演出せられ、記録せられた罪悪が真実に目前に見られた。」(pp.199-200)

「ローマンチシズムの雲と霧は、ロシアの農民からあかれた。彼等の前にはその日の生活から見なくてはならない。パンから考えて行動しなければならない。現実・・・・レアリズムが侵入して来た。(改行)彼等はそれを出発点として新しい生活に向って進まなくてはならない。今はその地下建設であろう。(改行)新しい生活の地下建設! そこに埋って死ぬ決心があればこの生活に耐えられよう。で、なければ意味の稀い生活である。」(pp.353-354)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?