「それはウイグル話法」が機能してる場面は多くない

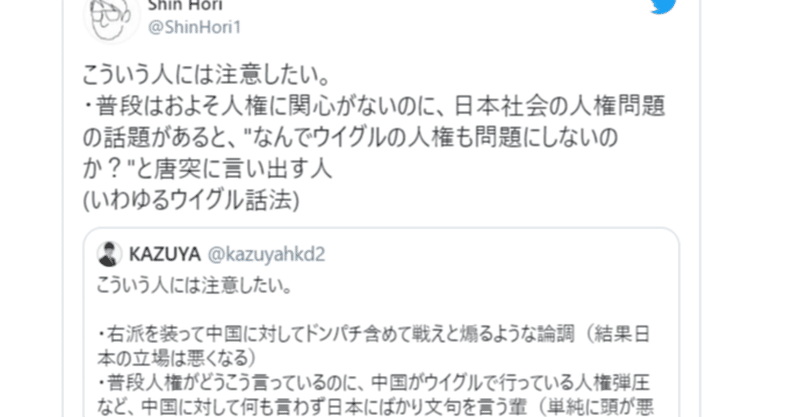

ウイグル話法・ウイグル論法と呼ばれる行為について解説しましたが、この言葉がネット上で頻繁に使用されるきっかけになったのは以下のツイート。

こういう人には注意したい。

— Shin Hori (@ShinHori1) October 20, 2018

・普段はおよそ人権に関心がないのに、日本社会の人権問題の話題があると、"なんでウイグルの人権も問題にしないのか?"と唐突に言い出す人

(いわゆるウイグル話法) https://t.co/VvJF937aQE

ただ、「君のそれはウイグル話法」という批判が妥当する場面というのは、実は限られています。

「ウイグル話法」という批判が妥当する場面

シンホリ弁護士が引用しているKAZUYA氏のように、特定の相手や言説を対象とせずに、一般論として、ある集団や個人において「ウイグル弾圧に対する批判が無い」ことを指摘する発言。

これは「ウイグル話法」として批判されるべきものではないでしょう。

「ウイグル話法」がなぜ詭弁なのかは、それが反論になっていないからに尽きます。具体的な相手や主題が存在する「議論」の場面を想定している言葉です。

また、「ウイグル話法」の場合は、それが相手に対する要求・強制になっているという点でも、非難されるべき実質があります。

KAZUYA氏のように特定の発言者や言説に向けたものではない場合にウイグル話法などと言って否定されるとなると、それは言葉狩りの領域でしょう。

他方で、シンホリ弁護士の引用リツイートも、KAZUYA氏に対するもののようでいて、一般論としての言及になっています。

(※彼はよくこのような形式のツイートを行う)

「君のそれはウイグル話法」との言及ではなく「ウイグル話法はダメ」論。

この違いを認識しているかどうかは大きいと思う。

「ウイグル論法」ですらない「ウイグルは?」の場面

さらに、特定の人の特定の主張に対して「ウイグル弾圧についてあなたは何もしないの?」という言及が為されていても、「ウイグル論法」ではない場合もある。

為末氏の場合は自らが「沈黙は賛同と同じ」として、オリンピック精神との関係で批判されていた森喜朗氏の発言について「声を上げる」ことを呼びかけていました。

為末氏の理屈に基づけば、同じくオリンピック精神との関係で問題視されるべきウイグル弾圧を行っている中国の北京で開催される2022年冬季オリンピックに関しても声をあげていきましょう、となるのは当然(皮肉)。

この場合は「ウイグル」について言及していますが、それは詭弁としての「ウイグル話法」ではない。

かなり限局的な場面と言えますが、意外にもネット上ではこのような場面が多く見られます。

なぜなら、「沈黙は賛同と同じ」と論じる者が多々見受けられるからです。

「君のそれはウイグル話法www」が妥当する場面は多くない

したがって、「君のそれはウイグル話法www」という批判・揶揄が妥当である場面というのは、実はそんなに多くはないのではないかと思います。

大抵のアカウントは誰かのツイートにリプライを付けて「ウイグルはどうなんだー!?」と言わず、「左派って〇〇の問題については論じるクセにウイグル問題についてはノータッチだよね」と自分のTLで呟いているだけですから。

以上:役に立ったと思った方はハート形のスキをクリック・サポート・フォローしていただけると嬉しいです。

サポート頂いた分は主に資料収集に使用致します。