佐々木俊尚氏の「皇籍復帰は本人が決めればいいというのもまた政治利用」に同意

アベマTVの番組内容の発言をまとめた同サイトの記事にある佐々木俊尚氏の発言に同意です。

「皇統の危機、早い段階で考えて」河野大臣が訴えた“女系天皇容認論” 国民的議論はなぜ進まないのか 2020.08.26 14:12

ジャーナリストの佐々木俊尚氏は「明治維新の時、大政奉還、王政復古によって再び天皇という存在が国のトップに戻ってきた。一方、日本の歴史はずっと天皇の政治利用が問題になってきた。だから明治の元勲たちは、天皇がいかに政治利用されないかを考え、生前譲位もさせないようにした。配偶者による介入の危険性を考え、女性天皇も認めなかった。そうしたことが今も続いているということを認識しておいた方が良い。女系天皇にしていないのは“血脈”が理由だが、今の時代、僕は女性天皇でも、宮家復活でも構わない。ただ、“本人が決めればいい”というのもまた政治利用になってしまう可能性がある。上皇陛下の在位中、“安倍政権にやや反対だ”みたいな話が出てきたことがあるが、たちどころに“朝敵安倍”などと恐ろしいことを言う人が出てきた。やはり旧宮家を復活させ、“こういう血脈だから、次はこの方、その次はこの方”と、皇位継承順位をガチガチに決め、そこから一切逸脱させないようにしない限り、政治利用の可能性は常に出てくる。それをいかに排除するかを考え、その上で皇室の方々には申し訳ないが、粛々と日本の象徴として継承していただくということをお願いするしかないのではないか」と指摘。

「本人の意向を尊重しよう」と言って、旧皇族の側からのアクションを「待つ姿勢」の者がいますが、それは筋違いだと思っていますので、こうした指摘が出てくるのは好ましいと思います。

なぜ筋違いかというと、それは旧皇族が臣籍降下した経緯もそうですが、古来からの日本と天皇・皇室の在り方からして違うだろう、と思うからです。

「君民共治」の日本の歴史と神話

日本神話では、天照大御神が天岩屋戸(あまのいわやと)に隠れた際に、「それでは困る」として、神々がお祭りをしてその様子が気になった天照が岩の陰から覗いた機に天主力男神が引っ張り出したことで、高天原と葦原の中つ国に光が戻りました。

明治の太政官制やその後の政策決定過程において、天皇が自発的にその意思を明確にしたのは二・二六事件の首謀者の鎮圧を指示したことと、多数決で同数になったためにポツダム宣言受諾の方針を決めたことなどごく一握りしかありません。

天皇の意思を待っていたのではなく、臣下の側からアクションを起こして国家を統治していたと言えます。

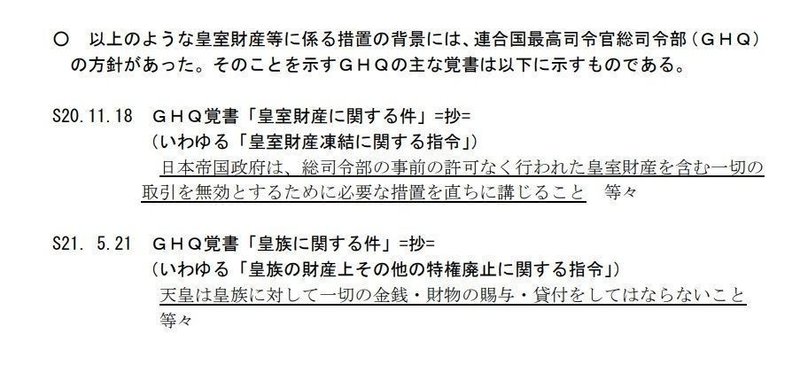

GHQの方針を覆さなかった日本政府

首相官邸の「昭和22年10月の皇籍離脱について」に旧皇族の皇籍離脱の経緯が書かれています。

旧皇族の多くは自発的に皇籍離脱の意思を示したと言われていますが、実際にはこれらの指令によってGHQが皇室財産を「締め付けた」ために、現状の皇族の規模では維持できないと考えた宮様が多かったと予想されます。

(手続的には皇室会議で決定された)

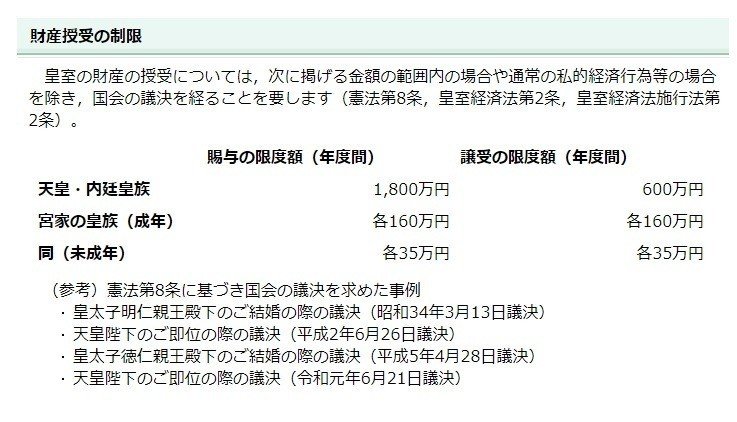

その後の日本政府は皇室財産をさほど拡充することもなく現在に至ります。

たとえば上皇の直系である今上天皇が皇太子時代には、その自動車での移動時には信号も止め、先導車等も充実して居るが、東宮ではなかった秋篠宮家の場合にはそういったものもなく、宮内庁の運転手が高速道路で追突事故を起こしたことがあります。

※この部分は「直系では無かった秋篠宮家」と書いていた部分が文脈上、「上皇陛下の直系ではない」という意味に取られる可能性もあり、それは誤りであったため誤解の無いよう修正しました。皇室経済法上の「内廷費」の対象が「天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃」に限定されていることから、「現在の皇室の構成上、今上天皇から見た直系皇族の主要な方々」というニュアンスで記述したのが本意です。

参考:皇室の経済 宮内庁

「旧皇族の意思」の前に「政府の意思」を示せ

つまり、旧皇族は皇室財産の圧迫状況から、半強制的に皇籍離脱させられた立場であり、そのような方を再度皇室にお招きするのであれば、政府の側が腹を括ってお願いをしに行くべき筋合いであるということが明らかでしょう。

冒頭で引用した佐々木俊尚氏が「(国民の側が)お願いするべき」というのは、こういう観点からも正しいものだと思います。

以上

サポート頂いた分は主に資料収集に使用致します。