DX Criteriaを現場で読み合わせしてみた

DXCriteriaとは

こんにちは。「メタルは全てを解決する」です。Metallicaとサンフランシスコ交響楽団の共演作"S&M2"を聴いて暑さをしのいでいます。Master!!

今回は、現場の有志でDX Criteriaの「チームの評価項目」について読み合わせを行った話になります。

DX Criteriaというのは日本CTO協会が提供しているガイドラインで、Digital Transformation, Developer eXperienceの2つのDXを一体でとらえた基準です。

部門ごとにアセスメントを行う

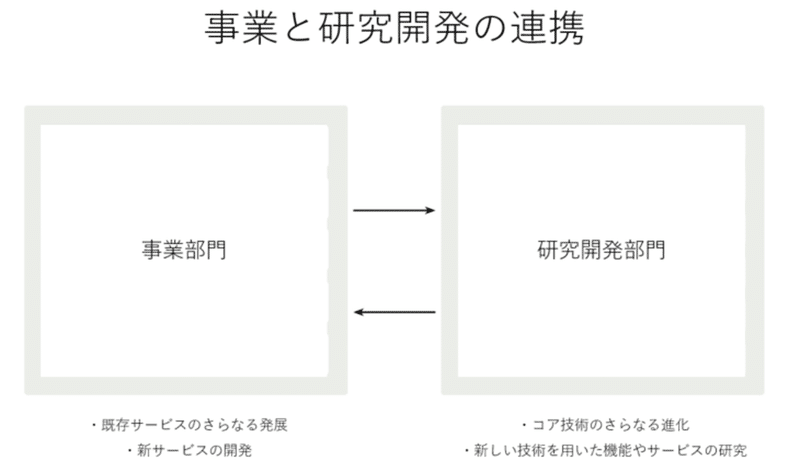

DX Criteriaが公開されてまず思いついたのが、「事業・研究開発部門ごとにアセスメントしてみたい」ということでした。ナビタイムジャパンでは大きく分けて「事業部門」と「研究開発部門」があり、その中でまたいくつかの部門が存在しています。

「自己組織化チームが越境する日」より

それぞれの部門でアセスメントを行うことの狙いは、自分たちの強み/弱みを把握すること、自分たちが向き合うべき課題を明らかにすることでした。

実際にやってみると研究開発部門ではチームの評価項目が高いスコアだけれどもデザイン思考の評価項目は低め、新興事業はおしなべて高めのスコアが出ている、など興味深い結果が出ました。

現場での読み合わせへ

ここまでに紹介したアセスメントは事業責任者主導で実施していました。

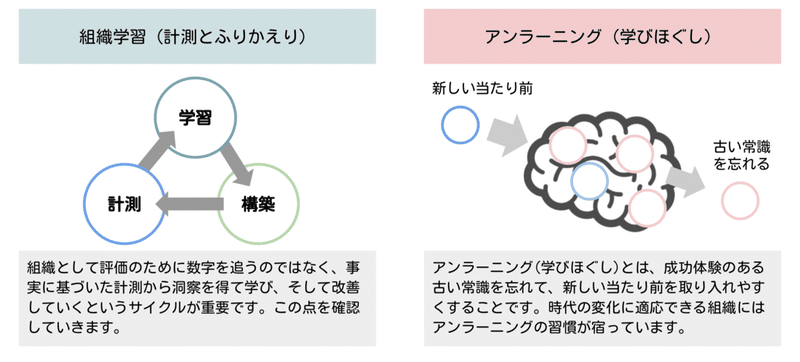

一方で、現場からも"DX Criteriaの理解を深めたい"という声が高まっていきました。トップダウンでアセスメントを行い、ボトムアップで理解を深める。両者がつながることで組織学習が進んでいくのではないかー。そういった期待から、読み合わせを実施する運びとなりました。

DX Criteriaに掲載されている、組織学習の図

読み合わせの実施方法

読み合わせに関しては2度行いました。実は、当初は1ショットでの実施を想定していたのですが、1回目の実施が好評だったことを受けて2回目を実施することになりました。1,2回目をあわせると、のべ30名程度が読み合わせに参加しました。

ここでは、比較的こなれている2回目の実施方法を紹介します。

運営側

・読み合わせ用のmiroボードを作成する

・参加者ごとのフレームを作っておく

・チームごとの対話フレームを作っておく

今回、ツールとしてはオンラインホワイトボードツールの"miro"を利用しました。弊社ではG Suiteを長年利用していることもあり、当初はjamboardでの実施も検討しましたが、作業領域の広さ、利便性などから今回はmiroで行くことにしました。

参加者側

・各自でDX Criteriaを読んでおく

・気になった点、深堀したい点をmiroに記載しておく

進行

・所要時間 30分

・「事前に読んで来てもらいたい/miroに記載してきて欲しい」旨を伝える

・2min: 説明

・4min: 個人の意見をチーム内で共有し、深掘りするテーマをチーム内で2つ選択する

・8min: チーム内でディスカッションを行う(1テーマ目)

・8min: チーム内でディスカッションを行う(2テーマ目)

・4min: チーム内のディスカッションで出た話の全体共有

結果

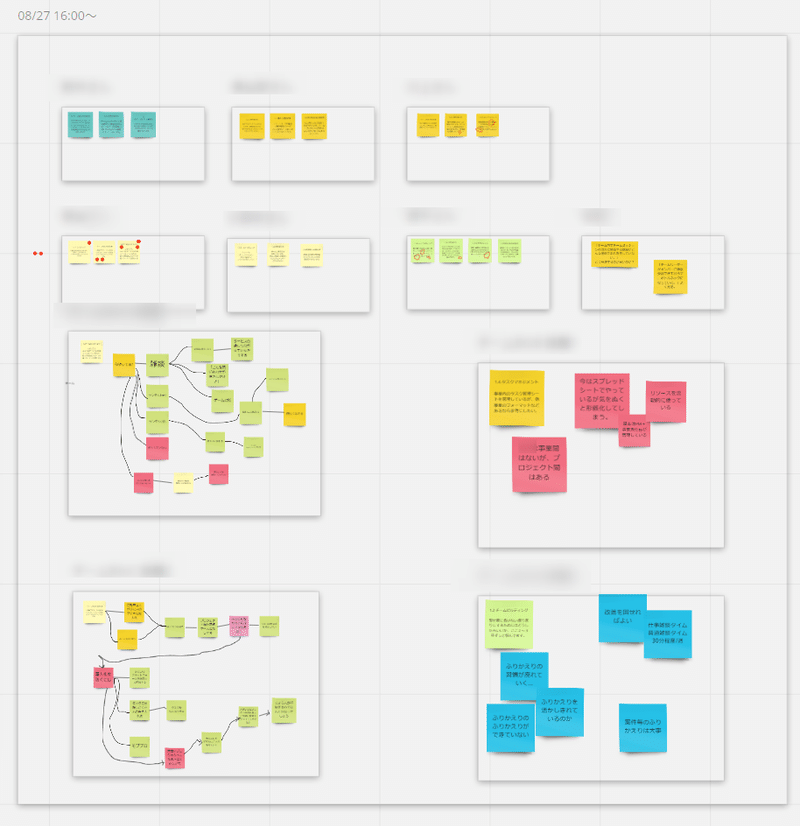

こちらは読み合わせを行ったmiroボードの一例です。

いくつか実際になされた議論を紹介します。

1.2 チームビルディング

・コロナ禍の影響もありカジュアルコミュニケーションが減少

・新人が馴染むスピードが遅くなっているのではないか

・偶発的な雑談が減った。これまで雑談していた関係ならあまり問題ないが、新しい人が入り込みにくい状況

・意図的に雑談を設計する

・ランダムでの1on1

・朝会で小話をする(ランダムにあてる)

1.5 透明性ある目標管理

・研究開発では最初に立てた目標と実際の状況が変わる、ということが起きやすい

・結果的に目標が形骸化しやすい

・プランして終わりではなく、プランニングすること、つまり計画をアップデートし続けることが大事

1.8 バリューストリーム最適化

・計測のアンチパターンについて

・数値改善のために簡単に予測/計測可能なことが優先されてしまいがち

・売上や工数削減、それぞれ大事なもの。しかし、それを支えるために必要な開発環境整備/改善に目が向いているか

・数値化の習慣をつけ、数値化できるスキルをつける

・一朝一夕にできるものではない

・目標の妥当性はしっかり共有していくのがよい

やってみてわかったこと

現場のエンジニアたちで読み合わせを行うことで、以下のようなことがわかりました。

・評価項目を現場に落とし込んだときのリアルな課題が明らかになる

・読み合わせから発生する議論自体が、現場を前進させるきっかけになる

・必ずしも現場に合わないCriteriaも存在する。しかし、それはアンラーニングするべき箇所なのかもしれない

・Criteriaに記載されていることが現場からは遠く感じるものもある。しかし、読み合わせを通して「最終的に目指す姿としては意識するものの、いまできていないからといって悲観するものではない」というコンセンサスが得られる

まとめ

・DX Criteriaのアセスメントを部門ごとに行った

・有志を募り「チームの評価項目」について読み合わせした

・目指すべき地点が明らかになるため現場からは好評だった

・現場で議論することで、実際にどのような行動をとるべきか明らかになる

全体でのアセスメントというとどうしてもトップダウン的に動くことになりますが、現場での読み合わせで現場での理解を深め、改善への意欲を高めることで、組織がよりよい状態を目指して動くことができる。今回の読み合わせではそれを確信することができました。