いとおかし、いとおかし1

「不可称不可説不可思議」のままに伝道するときは、相手に合わせた「譬喩」や「仏縁によって念仏者となった人」や「念仏者として生きられた往生人」の物語で示し、話者も聞き手もともにリアルにその世界を生きる。

そういう仮想現実を共有することが、唱導説教。

自己の体験談もそれもまた、一つの物語と昇華してなら語りえます。

いとおかし1「どっこい、真壁の平四郎」の成り立ち

物語の出典

『布教資料全集』田淵静縁 明治39(1906)年 法蔵館

掲載原話 タイトル「伊達政宗と丈辨和尚」

・エピソードのみ、合法なし

・人物設定

伊達政宗 出羽米沢に居城 越前守と名乗っていた 33,4才頃

間壁平四郎 一刀を帯びた草履とり

・季節と状況

ある冬の日 雪見の楽 城の二重櫓から見物

政宗は戦国の風で、火鉢一つ 足袋をはかず素足

・事件

平四郎が「素足で寒かろう」と庭下駄を懐にいれて温めていた。

政宗が誤解して、下駄で眉間を打ち据える。

平四郎は気絶したが寒さで甦り、眉間を割られたことの復讐をちかう。

・その後の平四郎

故郷、間壁で出家して「丈辨」となる。

政宗を屈服させるために学問に励み出世。

中国天台山で修行 60余歳で帰国。

後水尾天皇の御悩み平癒の祈祷をして、

全快したので権僧正に叙せられる。

・仇が恩

栄達を受けた平四郎 恨みから力を得てこうなれた。

仏道におさまった身でふりかえれば、あれは恩であった。

・二人の邂逅

仙台を居城として大出世した伊達政宗

松島瑞巌寺が戦乱で破れたので、再興を志す。

建物はできたが住持がないので、丈辨の評判を聞いて招聘する。

丈辨は受け仙台へむかい、瑞巌寺晋山の日に邂逅する。

ーーー以下は、「いとおかし1」と同じ

・エピローグ

政宗は丈辨を師と仰ぎ、政宗の葬儀に丈辨は導師を勤めた

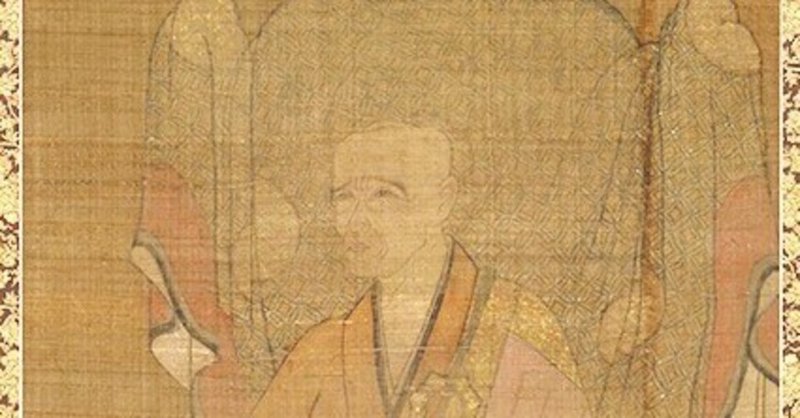

瑞巌寺には政宗の木像があり、丈辨はここで円寂した

中興上人と仰がれている。

・話の価値

丈辨の行いはよい 政宗が過ちを素直に謝したことは彼の公明さを示す

共に称讃すべきである。

・丈辨の詩

雲烟遠合登径山 還修圓福古道場 覺了法心無一物 本来間壁平四郎

上書きのための作業 同時代記述

ここから先は

¥ 200

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?