HIT! <呪術VS美術> 美術評論家、樋口ヒロユキ氏との対談(前編)

No.006

表紙写真・著作者 Jesse Clockwork

笹山 「僕が樋口さんと初めて接触したのは、ネットのmixiでしたね」

樋口 「そうそう、あれはもう10年前くらいになるかな?」

笹山 「懐かしいですね! 当時はどんなお仕事をされていましたか?」

樋口 「当時はネットも発達してなくて、映画とかコンサートの情報を知ろうと思うと、そういう情報をまとめて載せてる雑誌を買って、そこで調べないといけなかった。美術館やギャラリーの展覧会情報もね。僕が10年前に書いてたのは、そういう情報誌の一つでした」

笹山 「僕が大阪の美大生だった頃は、まだネットがそこまで一般には普及していなくて、展覧会をやる時は『エルマガジン』の担当の方に電話で直接アポを取って、会社に資料とかを持ち込んでプレゼンしていました」

樋口 「その『エルマガジン』で、僕のコーナーを作ってもらったのですよ。なんか暗黒番っていうのがあってさ(笑)」

笹山 「ええ! なんですかそれは?」

樋口 「とにかく何でも良いから『変わったモノ』を紹介して欲しいということで企画が始まったのですよ。 まぁ、そういう仕事もやりながら、『美術手帖』や『AERA』にも、現代美術の記事を書いたりしていました」

笹山 「幅広く執筆されていたのですね」

樋口 「その頃くらいから、軸足が現代美術の方に移りかけていたね。笹山くんの作品を初めて観たのもその時期で、確か大阪府が現代美術センターで開催していた展覧会に参加していたよね?」

笹山 「え〜っと……、ありましたね!」

樋口 「何故だか、すごく高い位置に絵を飾っていてさ、観にくいな〜と思って、そのことをブログに書いたら笹山くんがカンカンに怒っていて(笑)」

笹山 「うわっ、そんなことありましたっけ? (汗)」

樋口 「お役人どものやることはわけが解らない! とか言っていた気がする」

笹山 「いやぁ、とにかく色んな問題がありまして……。全裸で女装した自画像を描いて展示しようと思ったら、それはダメだとNGをくらっちゃって。あと受付の人に『あの展示は気持ち悪いから、無理に観なくても良いですよ』と勝手にアナウンスされていたんですよ。向こうが出してくれというから展示したのにこの扱い……、それでブチ切れて、次の日会場に乗り込んで、すべての作品を強制撤去しました」

樋口 「けっこう尖っていたよね」

笹山 「あの頃担当してくれたギャラリストの人とは、最近やっと和解しました、僕も未熟だったと本当に反省しています」

樋口 「とにかく衝撃的な出会いでしたよ(笑)」

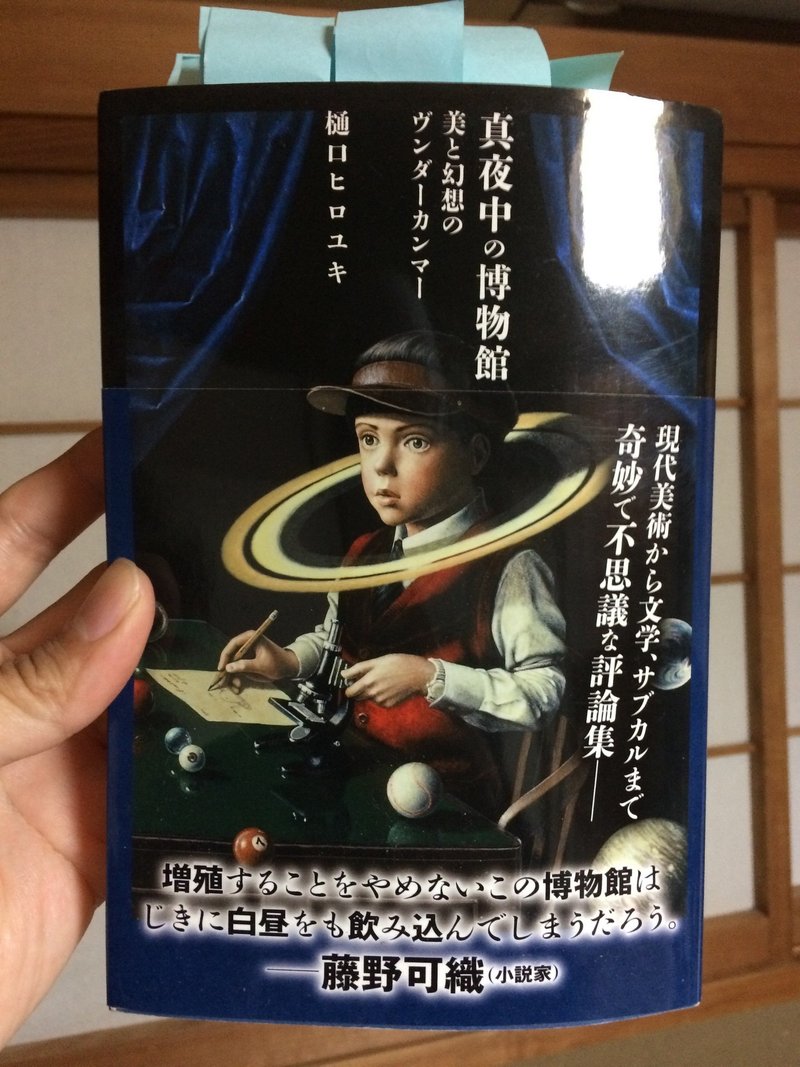

笹山 「さて、先日出版されました樋口さんの著書『真夜中の博物館 美と幻想のヴンダーカンマー』 大変興味深く拝読させて頂きました! この本の中では、神戸の大学に進学された時のお話なども書かれているわけですが、そもそも樋口さんにとって『美』」の原体験って、どういうところだったのでしょうか?」

樋口 「子供の頃の話?」

笹山 「初めてアートに感動した! という原初的な体験談をお伺いできればと思います。例えば僕の場合、実は子供の頃に親と一緒に観たハリウッド映画が、欧米アートの初体験だったと思っているのですよ」

樋口 「そうなんだ、どんな映画?」

笹山 「特に印象深かったのが、デヴィッド・フィンチャー監督の処女作である『エイリアン3』ですね! 社会的に成功したのはリドリー・スコット監督の『1』や、ジェームズ・キャメロン監督が撮った『2』であり、『3』はシリーズの中では駄作として不当な扱いを受けていますが、素晴らしいアート映画だと思います」

樋口 「多分当時(93年)観たと思うけど、あんまり覚えていないなぁ」

笹山 「僕はビデオとDVDで、もう100回くらいは観ていますよ(笑)。とにかく全てのシークエンスが残酷でシリアスで美しいのですよ。宇宙の混沌の狭間、静かに殺される仲間達、戒律と暴力が同居する流刑惑星、頭髪の剃毛。囚人にSEXを求めるリプリーのセクシャルな描写などは『1』『2』では描かれていません。またエイリアンに攻撃されて、激しく人間の血液が飛び散る様子は、アメリカの画家、ジャクソン・ポロックの『アクション・ペインティング』を彷彿とさせます。」

樋口 「なるほどねー、流血がポロックか! 面白いね、もう一度見返してみるよ。……で、原点の話でしたね。僕の場合は、観るより描く方が先でした」

笹山 「へぇ、絵を描いていたのですか?」

樋口 「僕の子供の頃ってゴジラとかウルトラマンとかやっててさ、そういうのを画用紙とか広告の裏に描いていたんですよ。割と達者だったから、友達から◯◯ギラスを描いて欲しい! とかオーダーされたりして(笑)」

笹山 「解ります! そういえば大竹伸朗さんとかも、漫画や特撮の精巧な模写を子供の頃に描かれていましたよね。あれぞ美術の初期衝動だなって感じました」

樋口 「そうそう。それで中学3年生くらいの時に、二科展に作品を出品したのですよ。そこで福岡県の賞みたいなモノを貰いました」

笹山 「え?めっちゃ凄いじゃないですか! 油彩画とかですか?」

樋口 「いや、銅版画」

笹山 「えええ?」

樋口 「渋いでしょ?(笑)。学校に銅版画のプレス機があったんですよ。それで初めて銅版画をやってみて、これはいけるな〜と思って応募してみたら、賞を貰えたんだよ」

笹山 「凄い、、、普通に天才アーティストじゃないですか!!」

樋口 「いやいや(笑)。それで、高校は美術部に入りました。でね、それより少し前の1979年に、福岡市美術館がうちの近所に出来たのですよ。そこに、僕のうちにずっと昔からあった鎧兜とか陣羽織が収蔵された」

笹山 「おお、家のお宝が美術館に!!!」

樋口 「そういうこともあって、美術館がオープンした日に、紋付袴の祖父母と一緒に展示を観に行きました。そこで初めてアメリカをはじめとする世界の現代アートを観ることになる」

笹山 「なるほど。当時どんな作品が展示されていたのですか?」

樋口 「かなり昔の記憶だから、パッとは想い出せないけど……戦後のアメリカ美術、ポップアートやオプアート系が多かったような気がしますね。日本人だと『虹のアーティスト』で知られる靉嘔(あい・おう)の作品があった。それと、シュルレアリスムの藤野一友だね。フィリップ・K・ディックの『ヴァリス』っていうSF小説の表紙絵を描いた人なんだけど知ってる?」

笹山 「いや、初めて聞きました」

樋口 「その小説はとにかく凄くて、宇宙からピンク色の光線を浴びて過去が見えるようになったとか……。ほとんど妄想に近い内容なのです。恐らく主人公はディック本人だろうね。この『ヴァリス』を出版した後に発狂したという噂が流れたほどなんだよ」

笹山 「相当いっちゃってる人だったのですね……」

樋口 「で、その『ヴァリス』」が出版された年に、福岡市美術館で藤野一友の大規模な個展が開催されたのですよ。『ヴァリス』の内容とも相まって、僕はそれに強烈な刺激を受けた。それとね、藤野はちゃんと二科会なんかに出品して、三島由紀夫や澁澤龍彦にも評価された正統な油彩画家だったんだけど、実は『中川彩子』という別名義でSMをテーマにした耽美な鉛筆画も並行して描いていた。当時の自分はそのことは全く知らなかったんだけど、のちに自分はSMのシーンとも多少関わることになる。ひょっとすると藤野の油彩画に秘められていたSMのエッセンスが、そのとき無意識下に刷り込まれたのかもしれないね」

笹山 「なるほど、そこからゴシックなどへも繋がっていくわけですね。僕の印象では樋口さんは『ゴスロリ評論家』というイメージが強かったので」

樋口 「そうですね」

笹山 「最近ではサブカルチャーと現代アートを、並行して取り扱われておられますが、最初に評論として取組まれた現代アートってどなたの作品ですか?」

樋口 「ヤノベケンジさんですね」

笹山 「国立国際美術館で個展がありましたよ」

樋口 「僕が取材したのは2004年の10月だから、あの展覧会よりも後のことでした。京都造形の学生が運営するスペースでヤノベさんの展覧会がやってたのですよ」

笹山 「なるほど」

樋口 「その頃僕はなにしろ『暗黒番』だから、アングラのお芝居やSMショーを観に行ったりするのが仕事で、現代アートに関わっている人間ではなかったんですね。美術の側の人から見たら完全にアウトサイダーで、そうズカズカとは入っていけなかった。でもこの展覧会は学生が運営していたおかげでプレスパスが無くても大丈夫だったので、それで取材ができたのですよね」

笹山 「その記事はどこで発表されたのですか?」

樋口 「ヤノベさんは有名な人だし、ちゃんとした所に売り込もうと思って、『AERA』に持って行ったら、見事売れたのです」

笹山 「おお、凄いですね!」

樋口 「そこで自信がついて、次は美術手帖に電話をして『すいません、AERAに書いている樋口と言いますけど……』って(笑)。それで、美術手帖からも仕事がもらえるようになりました」

笹山 「どういう現代アーティストに関心がありましたか?」

樋口 「関西で美術評論をやっている限り、森村泰昌さんは外せないと考えてました。だから森村さんに一度で良いから直接取材することを、自分の目標にしてましたね」

笹山 「なるほど。森村さんといえば、誰もが知る関西の大御所ですよね」

樋口 「そうですね」

笹山 「僕が美大生の頃にNHKで『超・美術鑑賞術』という森村さん司会のアート番組がやっていて、毎回かかさず観ていました。現代アートを森村さん独自の切り口から紹介するという画期的な番組だったのですが、特に印象深かったのは、美術館のレストランでシェフに「お肉はこう、キュビズムっぽい感じで切り分けてください」と無茶振りしていて、そういうユーモラスな部分に感動しました」

樋口 「森村さんは優しいし、気を使う人だし、お茶目だしオシャレな人ですね」

笹山 「そうなんですね」

樋口 「サブカルから現代アートへ参入して7年目、その大きな目標が叶いました。2011年に 『森村泰昌 なにものかへのレクイエムー戦場の頂上の芸術』が兵庫県立美術館で開かれた。このときに記者会見のあとで時間をいただいて、インタビューの機会を設けてもらったんですね」

笹山 「苦節7年ですか、凄いですね」

樋口 「森村さんは、話し方はゆっくりなんだけど、頭の回転が猛烈に早い人でした。僕らは『◯◯は◯◯ですね』、って単文で話しているでしょ? でも、森村さんは凄く複雑な構文で喋る。そんな話し方ができる人、森村さん以外に見たことがないです」

笹山 「へ〜、そんなに頭の良い人なのですか。僕は、竹刀持ったパンチパーマの先生が校庭をウロウロしている、80年代のヤンキー漫画そのものといった高校を中退していますから、そういう賢い人には憧れるな〜」

樋口 「笹山君、そんなにバカには見えないよ(笑)」

笹山 「でも昔、六本木でアーティストの人達とバーで呑んでいたら、加藤豪さんって言う、会田誠さんらと学生の頃に同人誌とか作っていたアーティストの人なのですけど、その彼に『ねぇ、笹山君ってさ、中学とかの頃、国語の成績すごく悪かったでしょう?』と真顔で言われて、そんなにストレートに言わないでよって、泣きそうでしたw」

樋口 「ははは、それはキツい(笑)」

笹山 「他に印象深かったアーティストといえば誰かいますか?」

樋口 「いまだにずっと付き合いがあるのは、やなぎみわさんですね。2005年に原美術館で行なわれた『やなぎみわ 無垢な老女と無慈悲な少女の信じられない物語』という展覧会のあとで、初めてお会いしました」

笹山 「僭越ながらお話させて頂くと、その当時、群馬県立近代美術館が主催の『群馬青年ビエンナーレ`05』という公募展がありまして、私は大賞を受賞することができました。その審査員のひとりが、やなぎみわさんだったのですよ」

樋口 「おお〜、それは凄いね」

笹山 「審査員は他にも会田誠さん、東谷隆司さん、谷新さん、原久子さんがおられましたが、受賞後の個展を観にきてくれたのはやなぎさんだけでした。その数日後に、また京都でばったり御会いして、ランチを御馳走になったりもしたのですよ。アーティスト想いの良い人だなぁと思いました。あ、原美術館の個展も拝見しましたよ」

樋口 「そうそう、あの展覧会、凄かったでしょ? 美術手帖の編集者からメールがきて、『とにかく凄いのだけど、何が凄いのか解らない! 観てくれ!』って感じで、なんだかえらく興奮した内容だった」

笹山 「解る気がします、驚きがありましたね」

樋口 「そこまで言われたのだから、こりゃ観に行かないといかんと、品川まで行きましたよ(笑)。実際に展覧会を観てみて、確かにわけが解らなかった。理路整然としていた、それまでのやなぎさんの作風とは一線を画すモノだった」

笹山 「昔の作品でいえば、『エレベーター・ガール』のシリーズなんかは僕も好きでした。やなぎさん曰く、コンピューターを使った事で表現の幅が広がった、学生時代は工芸科を専攻していたので、作り方が工芸的なのです、などと仰っていました」

樋口 「あの頃の作品は理詰めで作られていましたね。それが、原美術館に展示された『フェアリーテール(寓話)』シリーズでは、よくわからないモノが出現してきた」

笹山 「ガラッと変わりましたね!」

樋口 「広義の『アート』」とは何か違う……いや違うというと言い過ぎかな? 巧い言葉が見当たらないですが」

笹山 「うんうん」

樋口 「一言で言うと『いよいよこの人は語り得ないものに挑もうとしている』、そう思いましたね。それが今度の本の中で書いてる『呪術的美術』ということだったのかもしれない」

笹山 「アーティストの転換期に立ち会った訳ですね」

樋口 「後から話を伺うと、凄く辛かったみたいです」

笹山 「へぇ、なぜ辛いのですか?」

樋口 「解答のないことをするのは辛いじゃない?」

笹山 「なるほど、そういう辛さですね!」

樋口 「どこに出口を作れば良いのか解らない状態ですね」

笹山 「う〜ん、ミイラ取りがミイラに!的な感じですかね?」

樋口 「それとはちょっと違う気がするけど(笑)。つまり自分の中をひたすら覗き込む作業になるのですよ。そういう制作は彼女にとっては初めてのことで、本当に大変だったみたいです」

笹山 「深淵を覗き込む者はなんとかってやつですね!」

樋口 「そうそう。それでとにかく、凄いことをしようとしているんじゃないかってことを記事で書いたのです。やなぎさんは京都におられるし、間に入ってくれた編集者と三人でちょっと会いましょうかということになり、そこから現在に至るまで、付き合いは続いています」

(次回は『呪術と美術』の関係性について、樋口ヒロユキさんと共に深く掘り下げていきます。お楽しみに!)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?