co+Plus(コプラス)の住人たち

そびえ立つ白壁の所々から緑がのぞく。

その多くが、ピーマンやナス、きゅうりにトマトといった季節の野菜だ。

ここは、co+Plus(コプラス)。

1000人が暮らす大規模集合住宅のひとつ。

共同体や相互、協力などの意味を含めたco、そして、それらをプラスに活かしていこうという意味のPlusが名前の由来だ。

2035年、同等のコミュニティ機能を備えたコプラスシステムの住宅は、全国230か所に広まった。

「土いじりは認知症予防になるって」

家族がそんなことを話している横で、にこやかな表情を浮かべ、ベランダ菜園の手入れをする白髪の女性。

共有の大きなキッチンスタジオでは、離乳食講座が開講されている。

講師は、この集合住宅の5階の住人だ。

キッチンスタジオとは別に共有食堂の厨房がある。

この食堂と厨房の間の管理人室にいつもいるのが、15階の良子(よしこ)さん。

良子さんは、介護福祉士と社会福祉士の資格を持っている。

おまけに幼稚園教諭資格もあり、まさに住人の「ゆりかごから墓場まで」のお世話を安心して任せられる存在だ。

「良子さん、清掃一通り終わりましたー!」

言いながら管理人室へ顔を覗かせたのは、昨年、清掃業を開業したばかりの工(こう)。

「工くん、ありがとう。お疲れさま~!ロボちゃんもね」

工の後ろをついて歩く清掃ロボットをぽんと叩きながら良子さんが声をかける。

「工くんが、工業学生時代の最初の頃は大変だったけどね~」

「ははは、その節は大変ご迷惑をお掛けしました·····」

工がロボット工学技術で清掃ロボットを作り始めて8年になる。

学生時代に、試作した初号機をこのコプラスで運転した時は散々なことになった。

現在彼の相棒を務める清掃ロボットは、5代目。

ようやく、大規模集合住宅を人間ひとりとロボット一台で回れる性能のものができあがった。

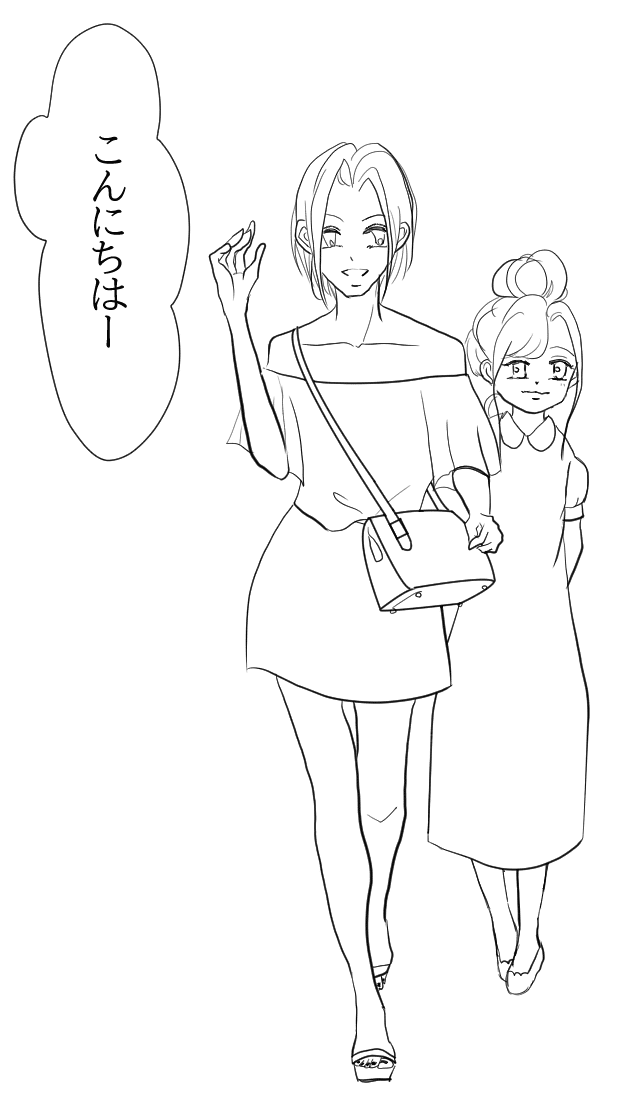

「こんちはー。お、工。久しぶり!」

「あら、匠(たくみ)くん。いらっしゃい!」

「ちわっす」

食堂に顔を見せたのは、不用品回収から家電修理、家具の移動まであらゆるサービスを行なう、いわゆる「なんでも屋」としてコプラスに出入りしている匠だ。

「あれから、千代さんどうですか?」

「匠くんのおかげですっかり落ち着いたのよ。

ずっと“部屋を片付けたい”って思ってたのね。本当にありがとう!」

「そうですか!お役に立ててよかったです!」

先日、匠は7階に住む千代さんのお宅の片付けをした。

千代さんは長く、ご主人とふたりの生活だったが、昨年そのご主人が亡くなりずっと塞ぎがちだった。

最近になって、少しずつ元気を取り戻してはいたが、御年87歳、高齢の身。

これから前を向いて生活をしていきたいと思い、部屋の片付けを希望していたものの、ひとりではままならず匠の出番となった。

「これ、千代さんから引き取ったものなんですが、やっぱり大切なものなんじゃないかって思って。一応、修理して持ってきたんです」

匠は、フランス人形のような愛らしくほほえむ異国の少女を模した陶器のオルゴールを差し出した。

「あら、これきっとご主人からプレゼントされたものよ。

千代さん、どうしたのかしらね。ちょっと、後でお話聞いてみるわ」

「お願いします。

良子さん、今って工場(こうば)使えます?」

匠がちらりと目をやった先には、住民が自由に使えるシェア工場がある。

「今は空いてるわよ。

利用料はオルゴール修理費でチャラになりそうね」

「お、やった!

じゃ、使わせてもらいますね」

匠は、利用手続きを済ませて工場へと向かった。

「あ、そういえば、僕の後輩が研究レポート書くのにアトリエブースでカンヅメしたいって言ってました!

空きあります?」

ふたりのやり取りをコーヒー片手に聞いていた工が口を開いた。

コプラスには専用設備の整ったオープンスペースのシェア工場の他に、空き部屋を利用したアトリエブースの貸出サービスがある。

「今は、205に美大生さんが入ってるけど、週末には空くわね」

良子さんが、タブレットで部屋状況を確認して、答えた。

「あ、でも油彩科の子が制作してるから、すぐに使うならニオイがどうかしらね」

「あぁ、そんな神経細やかな奴じゃないんで大丈夫です!

わりと、ぼくなんかはあの油のニオイすきっすけど」

「あら、そうなの?変わってるわね」

ふたりが談笑しているところ、また新たなお客がやってきた。

この春、高校を卒業したばかりの真輝(まき)と叶(かな)だ。

工の姿を認めると、叶の表情がぱっと輝いた。

叶は小学生の頃から、工に憧れを抱いている。

そんな想いもあって、現在は工の卒業した工業大学に進学し、ロボット工学を学んでいるほどだ。

「あれ、今日も華(はな)さんいないね~」

真輝が食堂を見渡して言った。

「最近は少し調子悪くて、食事はお部屋で摂ってるのよ。

ちょうど今、夕食できたところだから持って行こうと思ってね」

「あ、じゃああたし行く!」

真輝がすかさず名乗りをあげた。

「いいの?

それじゃあ、ポイントおしてね」

「そんなのいいよー。

あたしは、華さんには中学の頃からお世話になってんだから!

あたしが華さんに会いたいだけだし~」

「それはそれで、ポイントはもらっておきなさいな。

またケーキでも食べに来て」

コプラスでは様々な助け合いをはじめとする有益活動に、ポイントが付く。

このポイントを貯めると、コプラスでの食事やカフェ、工場やブースの利用に充てることができる。

食事の乗ったトレイを持って、エレベーターホールに向かう真輝の後姿を見送る良子さんは感慨深げにため息をついた。

「あの子は、本当に変わったわ」

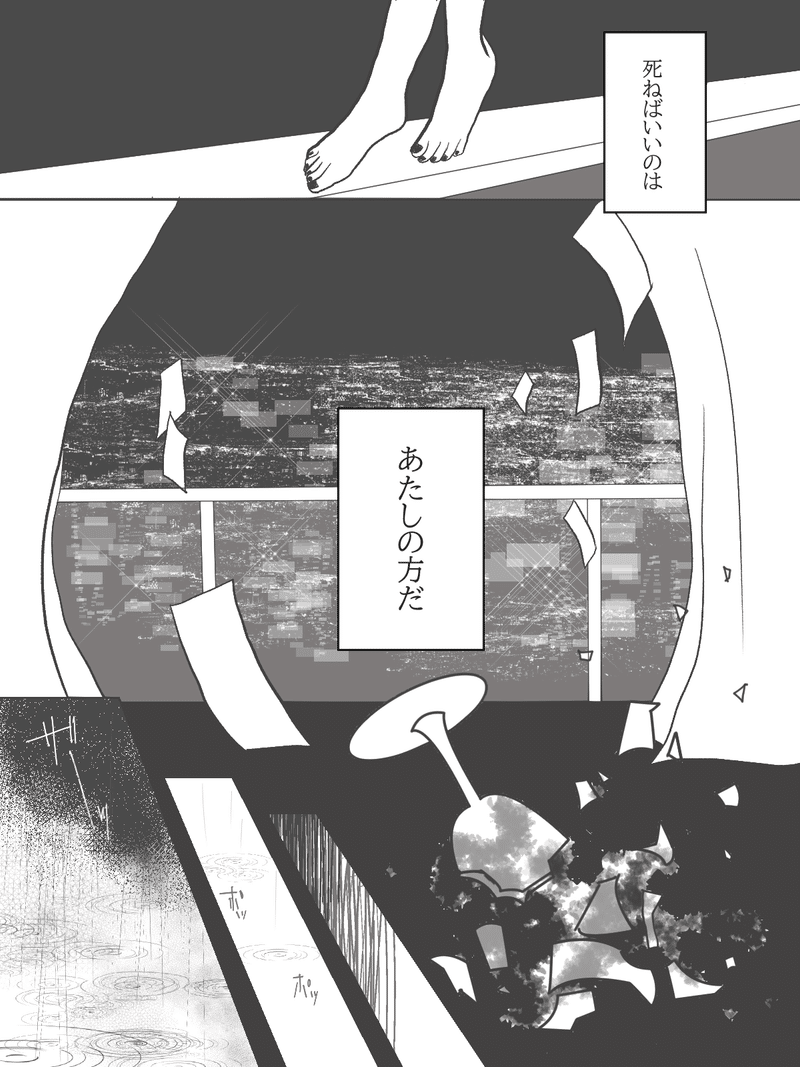

良子さんの脳裏には、初めて真輝と出会った夜のことが鮮明によぎっていた。

繁華街で明らかに年上と思われる少年、少女の輪の中に混ざるまだ小学5年生だった真輝。

一目見て、あまり素行の良くない集団だとわかった。

そんな真輝に、良子さんは思わず声をかけたのだった。

「夜、行くとこないんだったらうちにごはん食べに来なさいって誘ったのよね。

少しずつだけど、来てくれるようになって………」

「わたしも、ここに来始めたの同じ頃です」

「そうね、叶ちゃんとの出会いも大きかったわねぇ」

叶の両親は研究者で、夜間でも留守がちだった。

塾帰りにひとりでファーストフード店に入ろうとしていた叶にも良子さんは思わず声をかけた。

環境も性格も違うが、“孤独”という共通点をお互いから感じ取った、同級生のふたりはあっという間に意気投合した。

「一方は、工学女子。もう一方はモデルの卵。

こんなふたりがこれだけ仲良しなのも不思議なものねぇ」

良子さんが、また深くため息をつく。

「今、聞いてたんですけど、その“工学女子”がまたすごいもの作ったみたいっすよ」

工の言葉に、叶は照れながらもうれしそうだ。

「あら!もしかして源(げん)さんの?

もうできたんだ!?」

「まだ全然、プロトタイプですけどね」

叶が今日コプラスにやってきたのは、ある人へサプライズプレゼントを贈るためだった。

「源さん、今日も一日中アトリエよ」

叶は、工に向けてはにかみながらお辞儀をすると、源さんのこもるアトリエブースへと向かった。

気付けば、食堂には夕食のおいしそうなにおいが立ち込め、ぞくぞくと集まってきた住人たちでにぎわっている。

「あー、うまそー!こっちはハンバーグかぁ。

腹減ったし、うちの方キャンセルしてこっちで食べて帰ろっかな」

工がスマホを操作しながらつぶやいた。

工は同じ町内のコプラスシステムの住人だ。

住人は食事提供システムの利用頻度にもとづいて、定額料金をコプラスに支払う。

近隣のコプラスの食事残数はスマホアプリで確認ができ、コプラスであればどこでもすきな所で食事を摂ることができる仕組みだ。

キャンセルや予約もスマホを操作して行なう。

--------

「源さん」

ノックをし、声をかける叶。

いつものことだが、源さんはまったく気付かない。

叶が足を踏み入れた部屋には、大量のバケツに空き缶、それらに大小様々な絵筆がささっていて、色とりどりの絵の具が盛られた小皿がところ狭しと置かれている。

そんな部屋の中でひときわその空間に存在感を放っているのが、たたみ3畳分ほどの大きなキャンバスだ。

そして、そのキャンバスの前で絵筆をふるっているのが源さん。

ただ、絵筆が握られているのは、手ではなく“足”だ。

「こんにちは。叶だよ」

「お」

叶が横にしゃがみ、顔をのぞき込むとようやく源さんは気が付いた。

しかし、視線はまっすぐにキャンバスにそそがれたままで、絵筆を握る“足”を止めようとはしない。

「源さん、またおっきい絵描いてるんだねぇ」

「個展したら、お客ふえた。描いてくれ、描いてくれって」

「わぁ、源さん人気者だね。忙しいね」

源さんがコプラスにやってきたのは、5年前。

中程度の知的障害を持つ源さんには身寄りがなく、就業にも困難があったことであれよあれよといつの間にやら路上生活者になってしまった。

源さんの両手首から先は、この時のケガと不衛生がたたって失われた。

そんな中、ソーシャルワーカーと出会い、住居としてコプラスが紹介されたのだった。

自立生活支援プログラム中に、絵画の才能を見出され、展覧会を行なうと瞬く間に人気の作家に。

現在は、アーティストとしての活動で生計を立てられているばかりか、余りある収益をコプラスに寄付するほどである。

「ねぇ、源さん。これどう?

源さんの新しい手!」

叶がバッグから取り出したのは、金属でできた“手”だった。

源さんがようやく、顔をこちらに向けた。

「おぉ、カッチョイイ!!」

「でしょ?

源さん、ちょっと付けてみてよ!」

一瞬、子どものような好奇心をのぞかせた源さんだったが、すぐに絵筆を握る“足”に視線を落とした。

「源さん、足ある」

そう言いながら、足の指をまるで手のように自在に動かしてみせる。

誇らしげな様子だった。

「そりゃあ、源さんの足はすごいけど………」

少し考えて、叶が言う。

「足でできないこともあるでしょ。

ほら!例えば、歯みがきとか!」

「歯、みがかない」

「歯みがきはしないとダーメ」

やはり少年の好奇心を持ち合わせる源さんは、金属性の新しい手に興味を惹かれてはいるようだ。

ピカピカと光る金属に自分の姿を映し、じっと見つめて聞いた。

「火、出る?」

「そんなもの出ません」

「弾は?バン!バーン!って」

「………………」

--------

307号室では、華さんのベッドサイドに真輝が腰掛け、ハンバーグを食べている。

「結局、あたしが華さんのごはん取っちゃって何やってんのってかんじ!」

「やだ。あたしは、そんなたくさん食べらんないんだから、手伝ってと言ったのよ」

よく通る声は元気そうだが、華さんの調子は真輝が思っていたより良くなかった。

「あんたが来てくれてよかった」

その言葉に妙な重さを感じ、飲み込もうとしたハンバーグが胸のあたりでつかえる気がした。

真輝は、わざと明るい声を出してみる。

「華さん、あたしモデル事務所にスカウトされたんだ!」

「へぇ!そう?!

あたしはいつかそうなると思ってたよ」

そうだった。

真輝は、中学2年の時、華さんがかけてくれた言葉を思い出していた。

「あんたは美人だし、スタイルがいい。

あんたの父さん、母さんからもらったもんだよ。大切にね」

当時は、両親に感謝する気持ちなんて一切持てなかった。

感謝どころか恨みでいっぱいだった。

華さんの言葉も素直に受け止めることができず、反発した。

あんな両親から何かを受け継いでるなんて………

考えただけでも胸が悪くなる。

そうだった。そんな時があったのだ。

華さんは、若い頃に舞台女優をしていたのだという。

歳を重ねても凛とした佇まいが美しく、若かりし頃の姿を想像させる。

その後、音楽教師として教壇に立ち、音楽だけでなく幅広い教養を子どもたちに授けてきた。

学業不振だった真輝が、何とか高校を受験できたのも華さんのおかげだ。

「あんたは、綺麗だね」

サラダを頬張る真輝をじっと見つめ、華さんがかみしめるように言った。

------

食堂は一時のにぎわいが少し落ち着き、食後の談笑を楽しむ住人の姿がちらほらある程度になっていた。

その食堂の管理人室に一番近いテーブルで一日を過ごすのが、春(はる)さんだ。

「春さん、いつもあそこですね」

源さんのところから戻ってきた叶が、良子さんに話しかける。

「わたしがいつもここにいるからなのか、分からないけどよく見えるところにいてくれるのは、大歓迎よ」

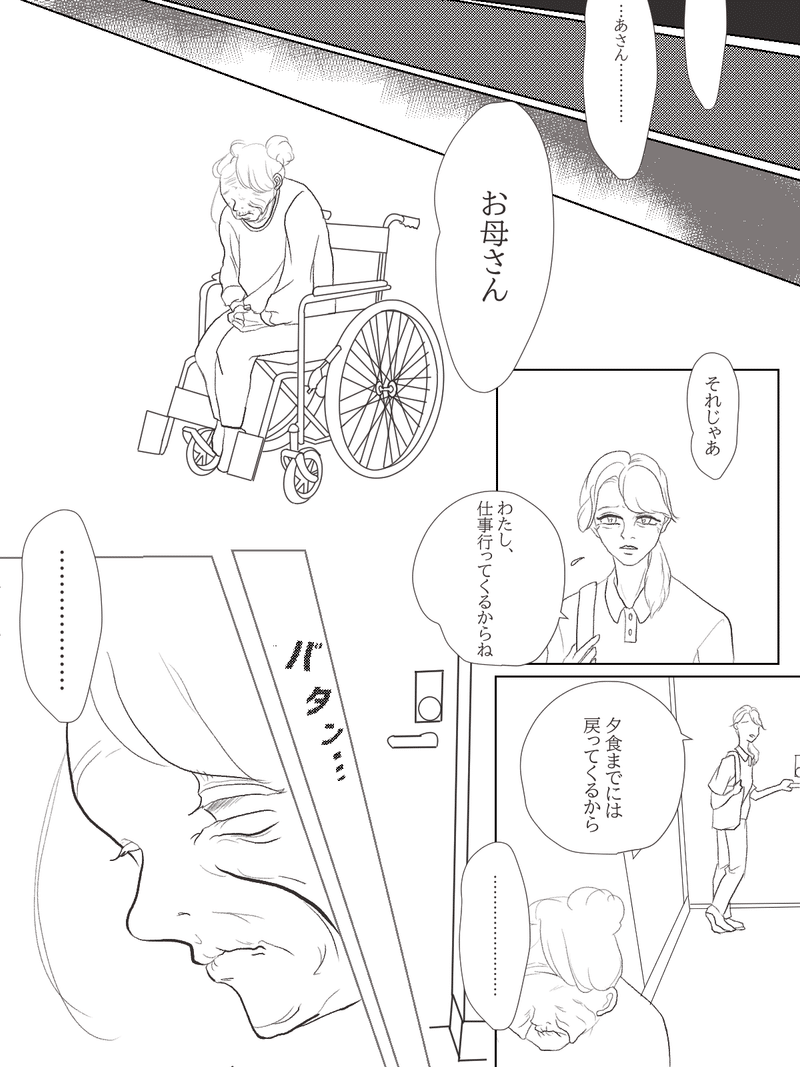

春さんは、良子さんの実母だ。

良子さんがコプラスの管理人となる前は、認知症の症状がひどく出て困ることも多かった。

「こんなに穏やかでいてくれる日が続くなんて、一時期からは考えられないわ」

--------

----------

「それじゃあ、千代さん。

今日はわたし、これで失礼しますね」

帰り支度を急ぎながら、良子さんは言った。

本日3件目の訪問介護先は、昨年、ご主人を亡くされた千代さんのお宅だ。

寂しさから、ついつい介護者を引き留めてしまう千代さんに付き合っていたら、いつのまにか次の訪問先にギリギリの時間になっている。千代さんに悟られないよう、笑顔ではいるものの、良子さんは内心焦っていた。

「もう、帰ってしまうの。

あぁ、そうだ。ちょっとお願いしたいことがあってね…」

「千代さん、ごめんなさい。

また明日、明日聞かせてくださるかしら?

今日はこれでね。失礼します」

そう言うと、良子さんは思い切って部屋を出た。

(仕方ない………………。時間が決まっているんだから……)

ガシャン

「…わたしね、片付けをしたいの……」

重い鉄の扉が閉まる音は、千代さんの声だけでなく、その存在さえかき消してしまうような冷たい響きがした。

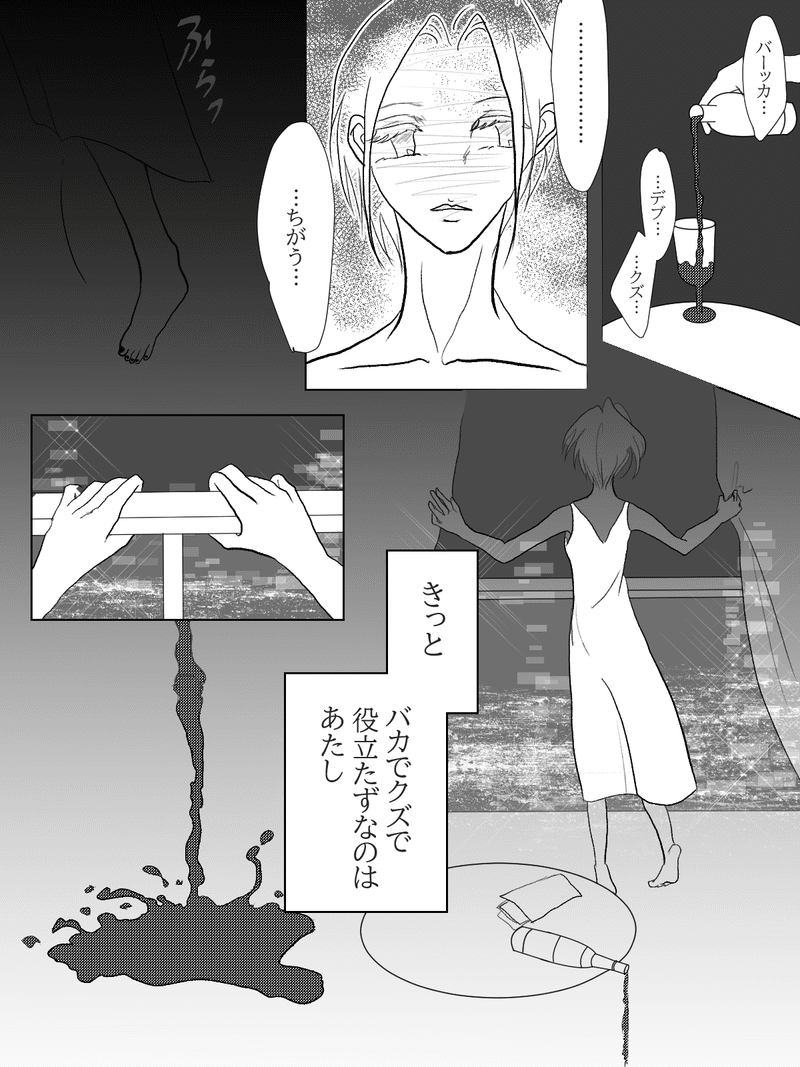

部屋を出た良子さんの目に飛び込んできたのは、ザーザー降りの暗い空。

「うそ!…天気予報、雨は降らないって言ってたのに…」

当然、雨具はない。

しかも、次の訪問の予定時刻が迫っている。

迷っている余裕などなかった。

あり合わせのビニール袋で荷物だけ保護すると、良子さんは自転車を漕ぎだした。

とにかく、急いで向かわなければ。

(間に合うかしら…)

気持ちは焦り、視界は悪く、路面はすべる。

とにかく、急いで…ただ、気持ちはそれだけでいっぱいの中、曲がり角を曲がった。

良子さんの視界は、眩い光に奪われた。

車のヘッドライトに飲み込まれる。

(…あぶない‼…)

自転車のぶつかる鈍い音がし、身体が弾き飛ばされた時、良子さんの脳裏に浮かんだのは、なぜか母親の笑顔だった。

とても穏やかで、しあわせそうな笑顔。

あんな安らかな笑顔は、もう何年も見ていないのに…。

あぁ、お母さんが待ってる……。

冷たい雨に打たれながら、良子さんが最期に思ったのは独り自分の帰りを待つ、母親のことだった。

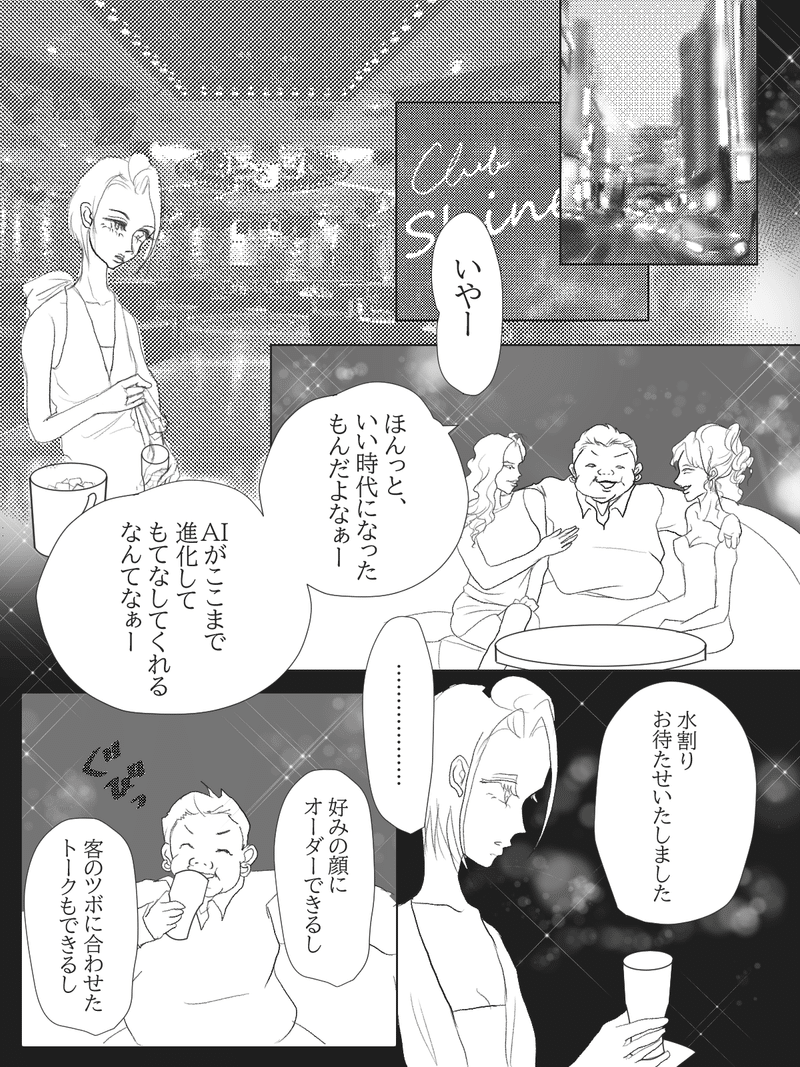

春さんが見ていたのは、夢·····?

それとも、春さんだけに見えた「もうひとつの未来」?

どちらが「夢みたいなこと」で、どちらが「現実」なのでしょう。

未来が選べるものなら、

今、起きている悲しい物語をひとつでもなくす未来へ。

みなさまからのサポートは、クリエイター支援のために使わせていただきます。