唐十郎氏の芝居から受け取ったもの

■はじめに

劇作家・演出家・俳優・作家の唐十郎氏が亡くなった。享年84歳だそうだ。自分は、1998年に大学演劇を始め、演劇サークルで野外にテント劇場を建てて芝居を上演する活動をやっていた。そのため、2000年前後に唐氏が率いる劇団「唐組」のテント芝居をよく観ており、影響を受けた。とても大きな存在が亡くなったので、唐十郎氏の作品から自分は何を受け取ったのかを書いておきたい。

※注

はじめに断っておくと、自分は唐十郎作品が好きではあったが、戯曲を全て読んだわけではないし、唐氏が唐組の前に主宰していた「状況劇場」については生で観たことがない。関連団体の「唐ゼミ★」も観たことがないし、近年 唐さんが舞台に立たなくなってからの唐組には行っていない。だから、ここに書くのは、自分が知っている2000年前後の唐組から受け取ったものです。

■唐組との出会い

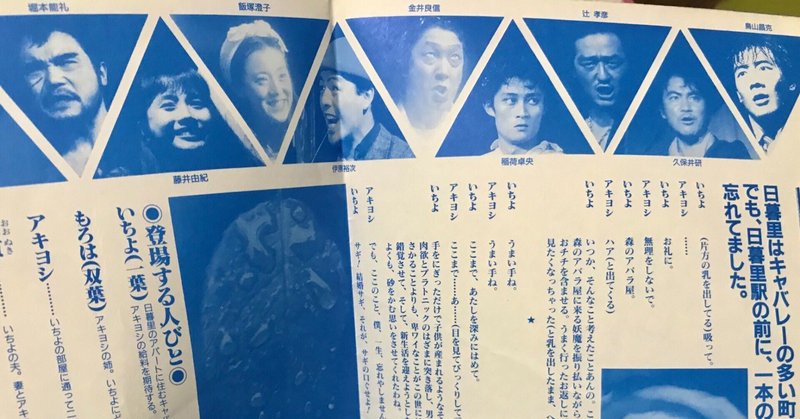

前述の通り大学で偏った演劇サークルに入ってテント芝居をやっていた俺は、先輩に連れられて初めて唐組を目撃した。1998年の秋公演「秘密の花園」だった。まず、テント芝居について説明すると、野外に手作りのテント劇場を建て、そこに舞台装置を作って観客を呼び込むスタイルの演劇だ。嘘のような本当の話だが、2000年前後の東京の大学演劇のシーンはそのスタイルで公演する団体が複数あった。それらは唐十郎氏の演劇公演のスタイルに少なからず影響を受けており、俺が所属していた「國學院大学演劇研究会」はOBに当時の唐組の番頭的な存在であった鳥山昌克氏がいた。つまり、唐組直系のフォロワーだった。

公演会場に行くと、夜の神社の境内(東京での公演は新宿 花園神社や雑司ヶ谷 鬼子母神など神社が多かった)に赤い色のビニール製のテント劇場が建てられており、俳優達が張りのある声で入場を待つ観客を整列させていた。唐組は俳優達が照明音響のオペレーションや受付・会場誘導などを行っており、観客は開演前に俳優たちの姿を見ることになる。他の芝居ではまず見られない光景だと思う。テントの中に入場すると、ゴザが敷いてある200名ほどのキャパの空間があり、ぎゅうぎゅうになりながらそこにあぐらをかいて観劇する。環境は正直よいとは言えないが、非日常感がある。

↑テントというのはこういったものです。(岡山のローカルニュースより)

いざ芝居が始まると、狭めの舞台に大人数の役者が動き回り、舞台と客席との距離が近いことから劇世界が迫ってくる感じがする。例えば、俳優が舞台上で水を撒けば、観客の頬に滴がつく。そんな一体感を共有しながらも、唐十郎氏独自のリリカルで珍妙な台詞の応酬がスピーディーに続く。言語感覚が独自すぎて正直話を追うのが難しい(笑)。公演は途中休憩を挟んで第二幕に進み、クライマックスには必ず舞台崩し(舞台のセットが取り払われ、奥に現実の風景が見える)があり、俳優が舞台上から出て景色の奥へと去っていく。

正直観劇するのにハードルが多くて、あまり芝居に興味のない人には勧めにくい。また、脚本がリリカル過ぎるため、活字の方が理解しやすい。それでも、公演を観に行く価値を感じて、何度も通った。同じ作品を期間中3回観たこともあった。では、どういった点に惹かれて通ったのかをまとめてみたい。きっとそれはそのまま、唐氏の芝居から自分が受け取ったものになると思う。

↑前述の「舞台崩し」というのはこういうやつです。

(このリンクは該当箇所を頭出ししてあります/1時間31分頃)

①詩と身体のグルーヴ

唐組は座長が岸田戯曲賞・鶴屋南北戯曲賞や芥川賞・泉鏡花文学賞・読売文学賞を受賞した文学者でありアーティストであるものの、芝居のプレースタイルが大変に泥臭く過激だ。ちょっと胡散臭くて粗野な部分(ライブ感)に文学の匂いが漂うところが好きだった。

唐組の芝居では、俳優がモノローグ(独白)をかます時、難解で詩的なセリフに汗やシャウトが加わって血肉となる。すると、台詞(暗喩だらけでほとんど詩)の意味がわからなくても俳優身体が字幕のような役割(作品のガイド)をしてくれるのだった。このように、唐組の芝居には「詩が身体に乗っかる」面白さがあった。これは、今自分がスポークンワードのライブをやっていても意識するところだ。観客に作品を届けるにあたって、リリックが聴き取れても意味がわからない人もいると思う。そこは自分の身体で伝えるのだ。身体を前面に出すというところは影響を受けたと思う。

②「見せ方」の魔法

次に影響を受けた点は、演劇の力を目一杯使った「見せ方」だ。唐組の舞台セットは大抵チープで薄汚れている。劇場や客席だけでなく小道具も簡素だ。そういった何でもないアイテムに戯曲の上での意味を持たせ、俳優の切迫した演技で特別な魔法をかけるところが唐組にはあると思う。(例えば、出前の牛丼の紅生姜が劇中でとても重要な意味を持ったりする)

ささやかでカジュアルなものがバイブスによって輝くというのは、出演俳優にも言えるかもしれない。非日常感を出して魔法をかける目的もあってか、唐組の芝居はオーバーアクションで、化粧が濃い。そこまで華美な演出はなくとも、俳優達はテンションの高さと声量から大きく見えたり、とんでもなく色気を放ったりする。それは、祭りの屋台で(その時だけ)食べ物が美味しく見えたり、景品が素晴らしいものに見えたりするのと同じなのだが、わかっていても惹かれる。

自分は大学の演劇サークルだけでなく「猫道一家」というユニットを立ち上げ、社会人になってからも野外劇をやっていた。だから、共感する部分が多いのだが、野外には観客の集中を阻害する要因があまりに多い。雨の音や車の音、寒さや暑さ。そういった阻害要因があったとてしても、観客を演目に惹きつけ続けるには「見せ方」に工夫が必要だ。観客に背中を向けず見栄を切る。非日常のテンションでシャウトする。トラブル発生時には即興で繋ぐ、共演者や観客をいじる。照明や音響を入れるならカットインでドラスティックに景色を変える。唐組がこういった魔法のかけ方が上手なのは、野外にテントを張って上演するというスタイルによって培われたものなのだろう。

スポークンワードのライブで言うと、演目に興味のない人も多くいる比較的騒がしい現場でライブをするとしたら、自分は上記のテント芝居の「見せ方」を意識する。間が空いたり、テンションが低かったり、メリハリがなかったりすれば、どんどん観客は遠ざかる。そういった時は、ある種の強引さが必要だ。

※唐十郎氏の横浜国大での授業の様子。講義初日に黒板を突き破って登場し、教室で「ジャガーの眼」の一部を上演する。上演中に大学のチャイムがなってしまうが、それを即座に台詞に入れて笑いをとる。

(このリンクは該当箇所を頭出ししてあります/8分42秒頃)

③「カッコいい」の価値観

唐十郎氏の美意識はとても入り組んでいて、綺麗なものを綺麗だと言わないような捻くれた(確固たる)価値観があるように思える。そういった作品に触れて、「カッコいい」と感じるものが少し変わった。下品で猥雑で埃まみれの美しさだってあると思うし、汗だくで号泣する非モテのカッコよさだってあるだろうと思う。むしろ、そっちの方がリアルに美しくてカッコいいのではないか。そんな価値観がいつの間にか備わった。

スポークンワードの世界でいうところの、コンプレックスを詩に昇華するスタンスにも近いかもしれない。その人の病理・情けない部分・成仏できない負の感情・クセは真似できない。だから、見方によっては宝石になり得る。

※唐十郎氏の演劇論「特権的肉体論」には俳優のイルな部分を愛するという一節がある↓

■結び

唐十郎氏の劇団に在籍した人からの伝聞だが、かつては飲み会の席の配置から決まっており、それなりに上下関係が厳しかったらしい。また、アテ書きをしてもらえる劇団員には少ないながらも月給が支給されるが、バイトは禁止。皆生活は貧しかったようだ。作品はカッコいいと思っていたが、俺は劇団に入りたいとは到底思えなかった。でも、次から次へ新人が入ってくるのは何故か。やはり、上記のような魅力があるからなのだろう。

唐組は劇団員の入れ替わりが激しく、5年も経てばかなりメンバーが変わる。それでもプロスポーツのチームのように黄金期(観客に愛される名優が揃い戦力が充実した時期)が複数ある。また、退団後に舞台・映画・ドラマで活躍する人も多いのが特徴だ。自分が生で目撃したのは、元劇団員が中心となって旗揚げされた劇団「桟敷童子」の爆誕だ。その後も「黒色綺譚カナリア派」「FUKAIPRODUCE羽衣」など元劇団員が主宰するカンパニーが世に出た。きっと、皆さん唐十郎氏に触発され何かを受け取って、新しい物作りを始めたのだろう。

昨年、テント芝居として近年メディアに多く取り上げられた水族館劇場の主宰 桃山邑氏が亡くなった。テント芝居は廃れつつあると思う。30年後には無いかもしれない。それはそれで全然よいと思う。でも、形としては廃れても、話芸のプレースタイルの中にエッセンスとしては残って欲しい。2000年前後の東京の小劇場シーンに関わっていた者として、当時の唐十郎氏の演劇から受け取ったものを別の形で(スポークンワードとして)ライブでアウトプットしていこうと思う。

ちなみに、俺がライブをするとよく(言葉の節回しが)歌舞伎や講談っぽいと言われることがある。歌舞伎や講談には興味はあるもののそれほど観たことはないし、影響は受けていない。唐十郎氏のテント芝居の俳優のモノローグの節回しが染み付いているだけである。そういった野良芝居のバイブスを打ち込みのビートに乗っけて放出するのが自分の演芸だ。それは、2000年代に刺激を受けた日本のアングラ演劇と日本のアングラヒップホップを混ぜたもので、当時の空気感を知る自分だけの演芸のスタイルである。自分だけのミクスチャー演芸を続けていきたい。

こうして、みんな各々のやり方で紅テントから受け取ったものを継いでいけばいい。唐十郎氏の肉体はもうこの世にないが、そのアティテュードや言葉はむしろ増殖していくのではなかろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?