被害と加害の両方を知ることで戦争の全体像を感じてもらいたいー山本宗補さん(フォトジャーナリスト)

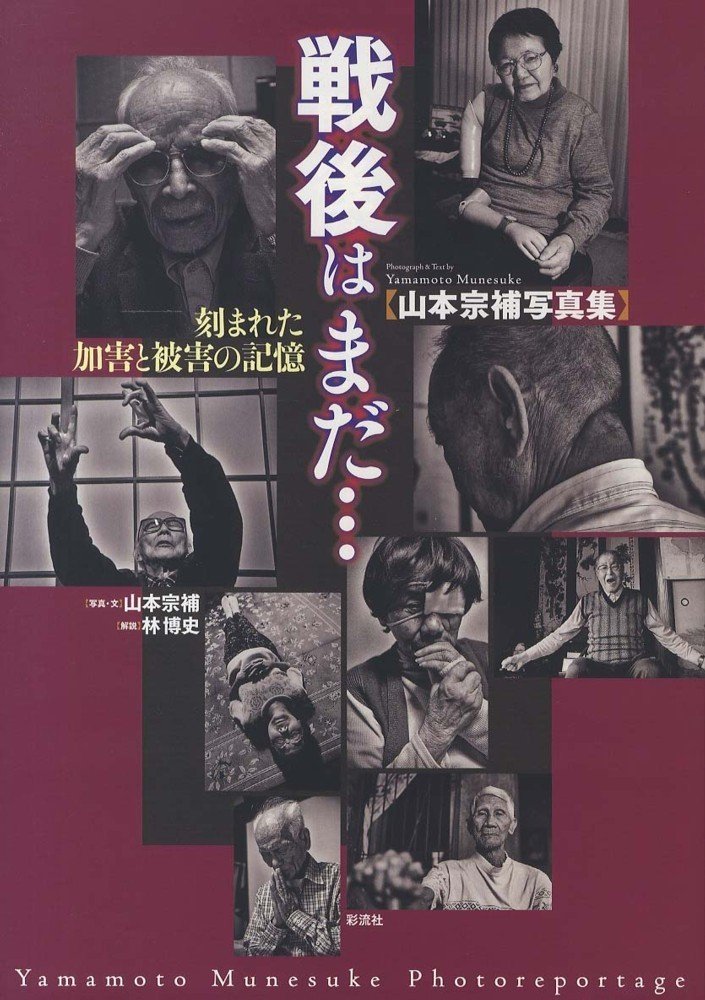

『戦後はまだ…刻まれた加害と被害の記憶』(彩流社、2013年)は、戦争体験者70人の「加害」と「被害」の証言をまとめた大判の写真集だ。「被害と加害の両方を知ることで戦争の全体像を感じてもらいたい」と言うフォトジャーナリスト、山本宗補(やまもと・むねすけ)さんにお話をうかがった。

DEAR News171号(2015年4月/540円)の「ひと」コーナー掲載記事です。DEAR会員には掲載誌を1部無料でお届けしています。

「消去法」で選んだ写真の勉強

「20代半ば、自己嫌悪から、とにかく住む場所を変えるしかない、と目的なくアメリカに逃げ出した」と言う山本さん。コミュニティカレッジ(公立の2年制大学)に通うために「消去法で選んだ」のが写真のコースだった。2年間、写真の基礎を勉強し、帰国後は写真と英語力を生かそうと、海外の観光写真の仕事をするようになり、ヨーロッパの国々を回った(写真はアフガニスタン取材中・2002年)。

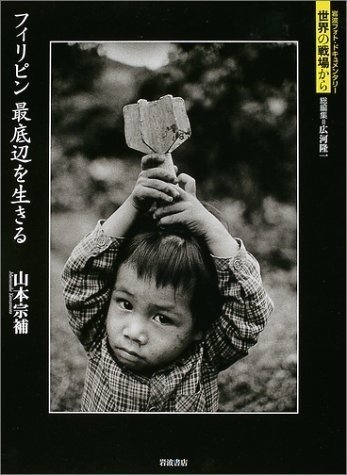

そんな山本さんが、初めて社会的な問題に取り組んだのはフィリピンだった。知り合いの週刊誌編集者から「フィリピンのネグロス島で飢餓がひどいらしい」※1 と聞き、1985年9月、フィリピンへと向かった。「アメリカで写真を勉強していた時、あらゆる写真集を見ていて、ユージン・スミスとかロバート・キャパとかすごいなーって。戦場、報道写真は、みんな憧れるんですよね。自分がそういう方向に行くとは全然考えていなかったけれど、ずっと頭にはあった」

※1 ネグロス島は、スペインによる植民地化以来、砂糖産業だけに依存する経済構造が続いた。1980年代前半、砂糖の国際価格が暴落し、深刻な飢餓が発生した。ユニセフの報告では、15万人以上の子どもたちが飢えに直面していると伝えられた。飢えの原因は、砂糖価格が上昇するまで農園地主が砂糖キビ生産を中止したため、農園労働者の仕事がなくなり、食料が買えず、子どもが飢えるという構造だったため、「つくられた飢餓」とも言われた。

取材の原点をフィリピンで学ぶ

当時のフィリピンは、独裁者と言われたマルコス政権の晩年で、反政府運動が盛んな時期だった。山本さんは経由地の首都マニラで、いきなり大規模なデモに遭遇し衝撃を受ける。さらに、ネグロス島での虐殺事件のニュース※2 が飛び込んできた。

50人以上の死傷者が出た大惨事に、「一人で行って大丈夫だろうか」と不安に陥ったものの、宿舎でたまたま同室となった農民運動のリーダーから、現地の状況や人脈を紹介してもらい、いよいよネグロスへ。到着初日から、虐殺された人たちの遺体や負傷者たちの写真を撮り、話を聞いた。当時、日本ではネグロスの状況はあまり関心を持たれていなかったが、世界的に有名なフォトジャーナリストが二人、ネグロスで取材をしているのを見た山本さんは「すごい現場にいるんだ」と驚いた。

※2 ネグロス島北部の砂糖農園で、デモ中の無防備な砂糖労働者らに対し、農園主が雇った民兵と警察らが発砲し、死者20名、負傷者50名以上を出したこの事件は、後に「エスカランテ虐殺事件」として知られ、フィリピンの歴史に残る大惨事となった。

フィリピンの歴史や労働運動の事前知識をほとんど持たずに出かけたこの衝撃的なネグロス取材をきっかけに、山本さんはフィリピンにのめりこんでいく。

「フィリピンには、あらゆる社会問題がつまっていた。虐殺から始まり、大統領選挙、飢餓、貧困、格差、内戦、噴火に地震…。知れば知るほど関心が深まっていった。僕はフィリピンでジャーナリストとしての社会の見方や取材の基礎をすべて学ぶことができた」

6年間ネグロスに通い、1991年、写真集『ネグロス~嘆きの島』(第三書館)を出版。その本の判型や、写真と文を組み合わせたスタイルが気に入り、その後、ビルマや国内問題にテーマを広げながらも、その形にはこだわってきた。

日本のお年寄りの話を聞き取る

写真はアメリカで、ジャーナリストとしての基礎はフィリピンで学んだ山本さんだが、文章は独学で書いていた。「転機」となったのは、1995年、阪神淡路大震災でのボランティア活動で知り合った同郷で同世代のフリーライター、須田治さんだった。須田さんの優れた文章力に感銘を受けた山本さんは、その後、須田さんと組んで雑誌や新聞の仕事をするようになる。

須田さんがテーマとしていた「日本人の老い」の取材も1999年から二人で取り組んでいたが、2003年、志半ばで須田さんが他界。それでも山本さんは一人で取材を続け、須田さんをお手本に文章を書くようになった。※3「須田さんと仕事して、物書きと写真家の考える回路が全く違うことに気づいたんですよね。写真家は目に入ってくるものをどう撮るか、距離や背景を計算して考える。物書きは主人公の生い立ちや経験をいかに引き出せるかが大事。それで僕も、時間をかけて話を聞くようになった」

お年寄りの話をじっくり聞くと、必ず戦争の話が出てくる。そのうち「戦争体験の聞き取りをしっかりやらないといけない」と思うようになっていった。

※3『また、あした-日本列島老いの風景』(2006年、アートン)

戦争体験、そして原発の取材

2005年、沖縄の戦争マラリア※4 の取材を皮切りに、国内外の戦争体験者への取材を本格的に始めた。

※4 第二次世界大戦末期、沖縄八重山諸島において日本軍により強制的に山岳地域に疎開させられた住民がマラリアに罹患して3,600人以上が死亡した。

「フィリピンにいた時、村の人が僕のところにわざわざ来て『俺は日本兵が赤ん坊を空中に投げて銃剣で突き刺したのを見た。おまえはそういうことを知っているのか?』と、戦時中の話を聞かされることがよくあった。でも僕は歴史を何も学んでいなかったので半信半疑だった。日本のお年寄りの話を聞いている中で、フィリピンで聞いた話は本当だったんだ、とつながっていったんです」

初めて自分の両親にも戦争体験を聞き、母の最初の夫がフィリピンで戦死していたことを知った。ピナツボ火山噴火の取材で知り合った元日本兵にも、再度戦争の話を聞かせてもらった。戦争を意識せずに通ったフィリピンでの経験が、戦争体験者の聞き取りにも不思議とつながっていた。

戦争体験者の取材を重ね、ようやく出版の準備を始めた矢先の2011年、東日本大震災と福島第一原発事故が起き、山本さんも現地へ向かう。現場には大手メディアはおらず、フリー記者のみが入っていた。

「戦争の時も原発事故でも、国は国民の命を守ろうとしていない、責任もとらない、ジャーナリストに報道してもらいたくない。そういう姿勢は70年前も今も共通している」。これまであまり関心を向けてこなかった日本の政府やメディアの問題が、戦争体験者や原発事故の取材を通してくっきりと見えてきた。ジャーナリストとしての自分の役割も改めて認識した。

若い人に伝えたい

『戦後はまだ…』に掲載されている70人の一人ひとりは、写真を大きく、文章は約1,600字に絞り、レイアウトを工夫した。さらに、時系列に掲載することで「この時期にこの人はここでこういう体験をしていて、別の人は同じ時期、ここでこういう経験をしていた、とつなげて想像してもらいたかった」と言う。

「若い世代は活字だと読まない。ひきつけるためには写真の力は有効だと思う。『このおじいちゃん、なんでこんな表情なのかな?』と少しでも興味が持てれば、文章も読もうと思う子が100人中1人か2人いるかもしれない」と期待している。

出版を機に、学校での講演依頼も増えた。ある中学ではスライドで写真を大きく見せながら話した。「写真があるから説得力もある。反応もすこぶるよかった。若い人にぜひ見てもらいたい」と言う。

「戦争体験は一人一人千差万別で、まだほんの一部しか聞けていない。まだまだ知らないことばかり」と山本さんは言う。戦後70年が経過し戦争を知る世代がどんどん減っていく一方、政府やメディアが隣国との危機をあおっている今こそ『戦後はまだ…』を手にとり、ほんの少しでも戦争の実態を知りたいと思う。(取材・文:阿部秀樹、出口雅子、氷室麻里子、八木亜紀子)

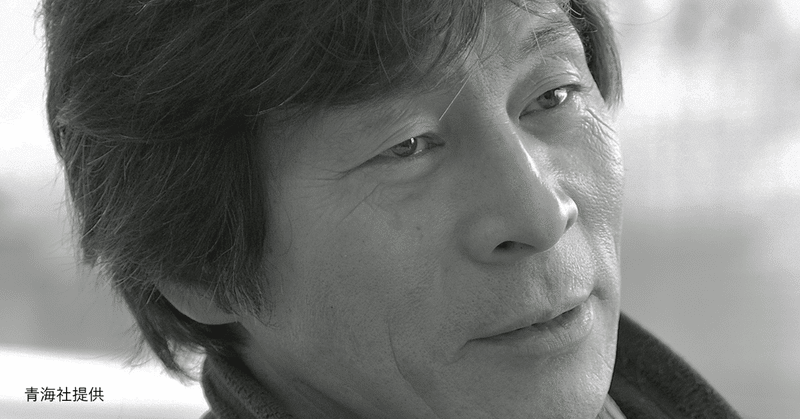

山本宗補(やまもと・むねすけ)

1953年長野県生まれ。フォトジャーナリスト。日本ビジュアル・ジャーナリスト協会(JVJA)会員。85年からフィリピン、88年からビルマ(ミャンマー)軍事政権下の少数民族や民主化闘争を取材。日本国内では「老い」と「戦争の記憶」のテーマで取材。「3・11」の翌日12日から福島県に入り、広河隆一氏らフリーランスの仲間6人で原発周辺での放射能汚染の実態を伝え、原発事故と大津波被災地に通い続ける。http://homepage2.nifty.com/munesuke/

主著

『鎮魂と抗い 3・11後の人びと』(彩流社)

『3・11メルトダウン 大津波と核汚染の現場から』(凱風社、共著)

『TSUNAMI3・11-東日本大震災記録写真集』(第三書簡、共著)

『また、あした-日本列島 老いの風景』(アートン)

『世界の戦場から-フィリピン 最底辺を生きる』(岩波書店)

『ビルマの大いなる幻影』(社会評論社)

『「戦地」に生きる人々』(集英社新書、共著)

『父・水上勉をあるく』(文・窪島誠一郎、写真・山本宗補)

ほか多数

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?