「スティーブ・ジョブズ1.0」の真実(中編)

やりたいことがあっても、

壁にぶつかり、突き返されてしまう。

そんな悩みを抱えたことは、誰しも、一度や二度ではないと思う。

記者歴30年超の私もしかり。2015年から4年かけて調べていた、スティーブ・ジョブズと「新版画」との結びつきについて、アメリカ取材を目指して番組提案をするも、採用されなかった。

しかも、次なる機会をうかがっているうちに、世界はコロナ禍に突入。齢五十六。定年まであと3年半、もう残された時間は多くない。でも、あきらめてたまるもんですか。

前編はこちら

アップル初期のメンバーも知らない

2020年3月11日、WHO・世界保健機関は世界のコロナ感染症の流行を「パンデミック」と認定。ニュースもコロナ関連一色になりつつあった。アメリカ取材に行ける状況ではなかったが、何もしないわけにはいかなかった。

関係者の連絡先を見つけては、「ジョブズ」と「新版画」との結びつきを問いかけるメールを送り続けていた。中には、ジョブズをすぐそばで見ていた、マッキントッシュの開発チームのメンバーもいた。彼らなら、何か知っているに違いない。

例えば、そのうちの1人、デザイナーのスーザン・ケア。コンピュータでシステムエラーがあると表示される「爆弾」や、ファイルを削除する「ゴミ箱」などのアイコンをデザインしたことで有名な人物だ。

彼女にも問い合わせたところ、事務所経由で返事が返ってきた。ジョブズがマッキントッシュに映し出したあの「髪梳ける女」※の新版画について、開発当時のエピソードを教えてくれた。

「あの版画は、たしかにスティーブが所有していたものです。開発チームがスキャンの実験をしていたところに、彼があの作品を持ってきました。そして、スキャンして取り込んだものを、私がちょっとラフな感じで、最終的にイラストレーションに仕上げていきました。ただ、彼がなぜ日本の木版画に興味を持っていたのかは、全く知りません」

肝心のジョブズの動機については、開発チームのメンバーでさえ知らないのか・・・

家族はどうか。ジョブズの妻、ローリーン・パウエル・ジョブズに、彼女が創設した団体経由でメールを出したが、取材はNGだった。

※当初「朝寝髪」と表記していましたが、正しくは「髪梳ける女」でした。

ウェブの力

やはり、メールでの取材では限界がある…

ただ、考えているだけでは何も進まない。番組提案に向けて、行動あるのみ。ネタの表現方法は1つではない。

4月中旬。ここで私は、WEBの特集記事の提案を出してみることにした。NHK WORLDのサイトには「Backstories」という英語の特集記事のコーナーがあるし、日本語のニュースサイトには「WEB特集」という枠があった。

提案を出すにあたって、ある工夫をしてみた。

ここまでの経験上、文字面だけの提案では、このネタの魅力は伝わりにくい。であれば、ウェブの責任者にもわかりやすいように、最初から形にしたものを持っていってしまおう。原稿はほぼ完成形、画像もたくさんつけた。・・・すぐに採用された。

5月に、英語と日本語の2本の記事が相次いで公開された。

日・英の記事ともアクセスが良かったらしい。「ジョブズと新版画にまつわる“秘話”が大きな反響を呼んだ」として、部内で表彰もされた。

ただ、それ以上にうれしかったのは、“読者の声”だった。アナログ人間な私はツイッター(現X)をやっていなかったが、記事への反応をのぞいてみると、たくさんのコメントがあった。

「ちょっとしたスクープ記事」

「新版画は知らなかったけど、めちゃいい」

「これはおもしろかった。Nスペ化してほしい」

「数あるジョブズの話題でも、この企画は出色。面目躍如だ」

「ありがとう!」「ありがとう!」

コメントを読むたびに、そう言いたくなった。一つ一つに、「いいね」マークをつけたくなる気分だった。記事を読んでくれた人たちと直接結びついたような感じがした。

これらのコメントは、パソコンのデスクトップ画面にお守り代わりに保存。その後も取材に行き詰まると、読み返して自分の励みにした。

番組提案が採用されなかった悔しさなど吹き飛んだ。

視界が開けた。全速前進だ。

後日談だが、この英語記事は2021年度の私立大学の入試と、公務員を目指す人向けの模擬試験にも出題された。受験生の皆さん、NHK WORLDのBackstoriesを読んでくださいね。

新版画の技法とマッキントッシュの理想

「ゴーサイン、おめでとう!」

2年ぶりに、ジョブズの親友だったビル・フェルナンデスさん(「前編」参照)に連絡を取ると、記事への採用を喜んでくれた。そして、記事で使う写真を送ってもらったところ、思いがけない発見があった。

「なんだ、これ!?」

送られてきたのは、10代のジョブズがよく遊んでいたフェルナンデス家の写真だ。

一見、ただのリビングに見えるが、ソファの上にある3枚の絵。私は拡大せずにはいられなかった。

よく見ると、そのどれもが巴水の新版画ではないか。

飾られていた1枚は、ジョブズが日本で注文したリストにも入っていたものだった。

取材に確信を得た瞬間だった。自分だけしか知らない世界に踏み込んでいくようで、ゾクゾクッとした。

それは、川瀬巴水の「赤目千手の滝」(1951年)だった。三重県の西部にある赤目四十八滝の1つを描いたもので、滝と紅葉が“写実的”に描かれた美しい作品だ。

けれど、よく見ると、本来なら水面に映るはずの紅葉の影がない。これが新版画の面白いところだ。専門家によれば、不必要な要素をそぎ落とし、よりシンプルにすることで、奥に見える滝の躍動感を出しているという。

実は、新版画はその見かけ上のシンプルさとは裏腹に、非常に手間をかけた複雑な作りをしている。

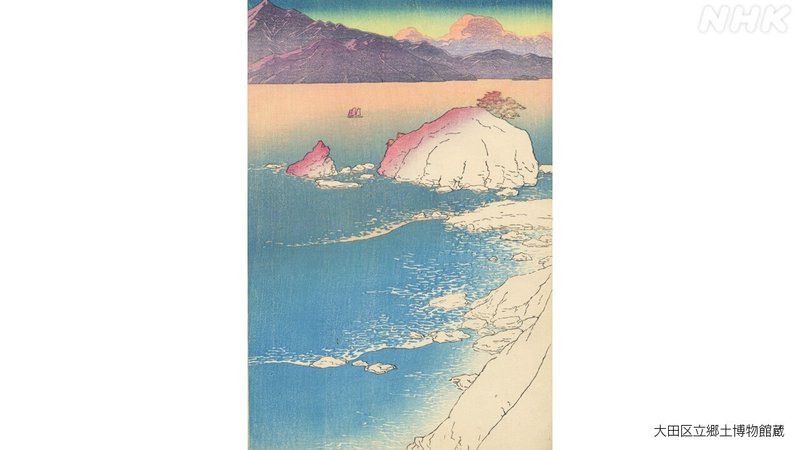

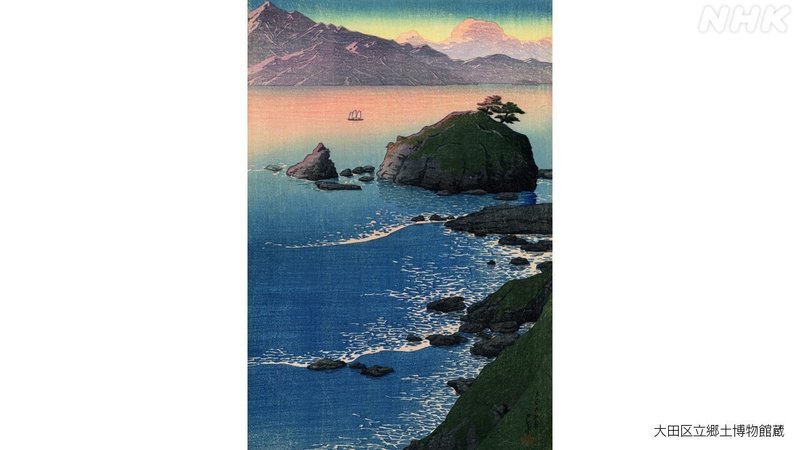

木版画は「摺り」という工程で、色版を一枚一枚すり重ねてつくっている。この回数が、新版画はとにかく多い。例えば、以下の巴水の作品を見てほしい。

こうして並べてみると、まるでアニメーションのようだが、それもそのはず。この作品はなんと34回も摺りを重ねている。

こうした色版を重ねていく工程で、新版画は絵画のような深みのある色やグラデーションを表現できる。ただし、彫り師や摺り師といった職人たちが、すべて手作業で行うため手間がかかり、1つの作品あたり摺られるのは、数百部だったという。

パソコン画面でレイヤーを重ねていく構造と似ている。ジョブズが目指したのは、新版画の現代テクノロジーなのかもしれない。

好事魔多し

WEB記事の影響もあって、このネタに興味を持ち始める同僚も出てきた。NHK WORLDのニュース番組の責任者からこんなアドバイスも受けた。

「いきなり番組を目指すという手もありますが、まず、7~8分サイズの特集枠をやったうえで、コロナが一時落ち着くであろう秋に向けて、新版画の奥深さやジョブズ周辺に切り込んでいくという手もあります。うまくいけば、アメリカのリサーチャーやディレクターと協力して、次の番組展開を狙うのも夢ではないかもしれません」

夢への工程を示してくれたようで、ありがたかった。

善は急げ、だ。翌日には、英語版の特集リポートとして提案。すぐに採択された。

しかし、好事魔多しである。

実は半年ほど前から体調がよくなかった。歯磨きで首を上に曲げてうがいをすると左腕に強烈なしびれを感じ、右足には熱を感じていた。出勤などで歩いていると、体がぐらつくこともあった。

かかりつけ医の勧めで整形外科を受診すると、診断は「頚椎症性脊髄症」だった。加齢などで頚椎(首の骨)が変化して神経が圧迫されることによって、しびれや歩行障害などの症状が出るそうだ。悪化すると歩けなくなるとも言われた。

56歳。寄る年波には勝てない。ここは一休みだ。

チタン合金のプレートのようなもので首の骨を固定して、神経の圧迫を防ぐ手術を受けることになった。7月21日に手術を受けて2週間ほど入院した。

自宅で静養したあと、仕事に復帰したのは、手術から1か月後の8月21日だった。

現地に行けず、許されたのは…

特集リポートの提案は通ったものの、この頃、アメリカでの新型コロナウイルスの感染者は世界最多となり、取材のための出張は望むべくもなかった。

現地のリサーチャーとカメラクルーを雇い、日本から指示を出しながら遠隔で取材を進める以外に、適当な手段がなかった。現地に行けず、悔しかったが、仕方がない。

ただ、ありがたいことに、ロサンゼルス支局から紹介された現地のリサーチャーは「ジョブズの記事はとても良かったですよ!」と共感していて、とても好意的だった。

ネット記事、バンザイ。

アメリカでのメインの取材は、フェルナンデス親子へのインタビューだ。母親のバンビさんが住む家は、ジョブズが10代の頃に遊びに行っていたときから、ほとんど変わっていないという。

まさに、ジョブズが新版画と、そして、日本と出会った“現場”だ。この部屋の様子をぜひともカメラで撮りたかった。

だが、新型コロナの猛威は、想像以上に深刻だった。高齢の母親バンビさんの家に取材クルーを送ることは控えてほしいと言われた。かろうじて、電話インタビューの許可を得ることはできた。一方、ビルさんの方も、家族が一緒に暮らす家の中に取材クルーが入ることは難しく、屋外でのインタビューだけが許された。

ただ、インタビューだけでは映像がもたない。すると、ビルさんは「スティーブも参加した誕生日パーティーなどの写真が、母の家にあるかもしれない」と話し、親子で探してくれた。

9月22日、現地のリサーチャーが撮影した2人のインタビューの映像が送られてきた。ビルさんはインタビューでこう答えていた。

ビル・フェルナンデスさん

「スティーブが、我が家に入ると美しい絵がドーンとある。彼はいつもそれを見ていました。それからです。彼がシンプルですっきりしたもの、自然の樹木、『新版画』のようなアートや美的センスがいいと言い出したのは。彼は生涯、シンプルさとエレガントさにこだわりました。それはアップルの製品にも表れていると思います」

やはりジョブズと「新版画」との出会いこそ、彼の美意識の原点であり、“日本”との出会いだったのだ!

そして、バンビさんの証言も、私にとっては珠玉のものだった。

母親のバンビさん

「スティーブは、ソファの上にあった3枚の新版画がお気に入りで、彼はよく部屋の反対側から見つめていました。大きくなったある日、『僕にくれないか?』と言ってきたんです。『父のコレクションだからあげるわけにはいかないけど、いつでも見にいらっしゃい』と答えたんです」

ジョブズの新版画への情熱は、フェルナンデス親子との“絆”から生まれていた。フェルナンデスさんが結婚した際に、ジョブズがお祝いに贈ったプレゼントもまた、新版画だった。

いよいよ番組へ

こうした遠隔取材と国内取材を組み合わせて作ったリポートは、NHK WORLDのニュース番組で、ジョブズの命日である10月5日に放送されることが決まった。そして、英語版の放送前に、急遽、日本語版を「ニュースウオッチ9」で放送したいと打診を受けた。

当時の手帳には「ワールドに先駆け、ニュースウオッチ9採用。執念実る!」と記している。日本語でリポートが実現することに、気持ちが高揚していたのだと思う。

放送後、一緒にリポートを制作した「ニュースウオッチ9」の後輩の記者から「評判が良くて、担当者一同喜んでいました」と連絡があった。

この頃、「このネタを番組として提案できないか」という話が、まわりからも持ち上がり始めていた。

「アメリカでのロケもやって、撮れ高がある割には、リポートだけでは尺が限られている。1時間は無理でも、せめて20~30分のものなら作れるのではないか」

そして2020年10月22日、英語番組の提案は正式に採用された。年明けの放送を目指すことになった。日・英語のWEB記事、そしてリポートときて、ついに、番組が現実味を帯びてきた。

「良いことはいつまでも続かない」

11月初め、私は、京都にいた。

ジョブズが生前、たびたび京都を訪れていたことはよく知られていた。そこで、番組で必要な要素を集めるリサーチとして、その足取りを現地でたどってみることにしたのだ。

取材の基本中の基本、「地取り取材」である。どんなに情報がネットにあふれる時代になっても、その真偽とファクトを自分で確認しなければ、取材とは言えない。足を使ってまわり、相手の話にじっくりと耳を傾けて、一次情報を聞き出す。新人の頃から続けてきた習慣だ。

取材が大きく前進したのは、寿司店でのことだった。ジョブズが亡くなる1年余り前、2010年7月に家族と訪れたのが、京都の老舗「すし岩」である。店主が英語を話すので、外国人のVIPも多く訪れる。マドンナも来たことがあるという。店主が当日のことを語ってくれた。

その日、カウンターの奥に座ったジョブズは、こう注文した。

「僕はすしが好きだから、旬のおいしいものをにぎって」

そこで店主は、白身のヒラメ、イカ、エビをにぎり、次にトロを出した。

そのトロは、特に脂がのった、スジがなく、食べやすい「カマ」という希少な首の部位で、青森県大間の「カマトロ」だった。ジョブズはカマトロを食べ始めると、しばらく黙っていた。そして、次にこんなことを言った。

「ストップと言うまで、ずっとこのトロをにぎってくれ」

立て続けに6貫。店主によると、これだけ「カマトロ」を食べると、さすがに口の中が脂だらけになるそうだが、ジョブズの食いっぷりは強烈な印象を残した。ジョブズは店を出たあと、「人生で初めてこんなおいしい寿司を食べた!」と絶叫したそうだ。

「次回もお願いします」と名刺を渡した店主に対し、ジョブズはショッキングな答えをした。

「僕は大きな病気をしていて、もしかしたら京都に来るのは、これが最後かもしれない」

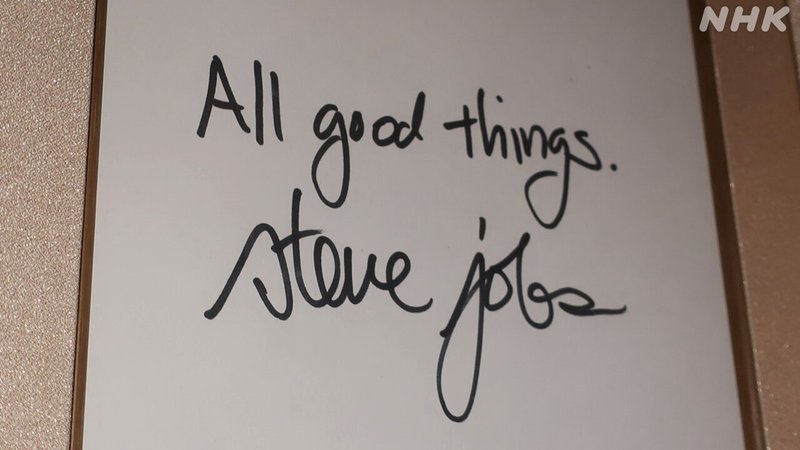

そのとき書いたジョブズのサインには、こう書かれていた。

“All good things.”

直訳は「すべての良いこと」だが、“All good things must come to an end.(どんなよいことにも終わりがある)”の諺の一部でもある。「良いことはいつまでも続かない」という意味だ。

ジョブズの仕草や言葉。そのディテールに触れることは、この場所に来なければ、かなわなかっただろう。

ただ、話を聞く中で、ひとつの疑問が浮かんできた。

「ジョブズは、どうやってこの店にたどり着いたんですか?」

店主に尋ねると、こう答えた。

「ジョブズさんの予約をしたのは、オオシマさんという運転手でした」

このオオシマさんこそ、京都の真のキーマンだった。

ジョブズが「ヒロ」と呼んだ男

寿司店のあと、もう1か所で話を聞いてからホテルへ向かう途中、鴨川沿いの道を歩きながら、タクシー業界の関係者に電話で問い合わせた。

翌日には、東京に戻らなければならない。

でも、オオシマさんにはきっと何かある。

取材に同行している荒木真登ディレクターが「オオシマさん、見つかるといいですね~」と話しかけてくる。私は何とか手掛かりをつかもうと、携帯電話を鳴らしていた。

何件かかけているうちに、オオシマさんと知り合いだという人につながった。その人に教わった電話番号にかけると、今度はやわらかい関西弁の男性が電話に出た。取材の趣旨を手短に説明してこう告げた。

「急なお願いで申し訳ありませんが、あす、会えませんか?」

ぶしつけなお願いにもかかわらず、男性は快諾してくれた。それが、ジョブズが信頼したドライバー、大島浩さんとの出会いだった。

京都取材の最終日。大島さんは自家用車を運転して、私たちをジョブズゆかりの場所に案内してくれた。

大島さんは、ジョブズの京都旅行に4度にわたって付き添った。大島さんはジョブズに「ヒロ」と呼ばれていたという。「アップルの製品に『ヒロ』と名前をつけてくださいよ」と、冗談も言い合える仲だった。

道すがら、「さすが、世界のCEO」とでも言うべきエピソードを披露してくれた。

あるとき、南禅寺界隈にある高級別荘街を通り過ぎたときのこと。ジョブズが、とある別荘に目を止めた。「あれはなんだ?」と聞かれたので、大島さんは、「野村証券の創業者が大正から昭和にかけて作った別荘です。ただ、一般の人は入れません」と答えた。

すると、ジョブズは車内でおもむろに、電話をかけ始めた。アメリカにいる秘書に連絡を取っているようだった。10分ほど経つと、大島さんの携帯電話が鳴った。出ると、野村証券の本社からだった。

「ジョブズ様のご予約は、あす午前10時に取れております」

翌日、その時間に野村別邸に行くと、責任者と通訳ガイドがきちんと待っていた。1時間ほどして戻ってきたジョブズは、「ああいう庭がほしいなあ」と話していたという。

こんなこともあった。街中を歩いていたとき、ジョブズが「京都にアップルストアはどこにあるんだ?」と聞いてきた。大島さんが「ないですよ」と答えると、ジョブズは「なんでないんだ!」といきなり怒り出した。大島さんが言い返した言葉が痛快だ。

「私に理由を聞かないでくださいよ。日本のアップルストアに聞いてください。それよりも、自分で建てたらいいでしょう」

大島さんの口から、ジョブズのエピソードが出てくる、出てくる。やわらかい関西弁で話されたエピソードは、ほとんど知られていないものばかりだった。取材というのはたいてい、初めて会ったときの話が一番おもしろい。

至福の2時間だった。

そこには、“生身のジョブズ”がいた。

(その成果をまとめたWEB特集はこちら)

英語版の番組づくり

京都から戻って1ヶ月。英語版の番組の制作は、大詰めを迎えていた。

番組作りを主とするディレクターと違い、記者が大型番組の取材や制作にかかわる機会は決して多いとは言えない。私自身、番組の制作に関わったのは、2012年に青森放送局で東日本大震災関連の番組を制作して以来、実に10年ぶりだった。

なんといっても、番組作りは手間がかかる。30分近く連続した映像をみてもらうとなると、編集を繰り返し、何度も構成のブラッシュアップが必要だ。上司や番組の責任者などを集めて内容を入念にチェックする「試写」は4回に及んだ。

番組の最終段階の作業として「MA(Multi Audio)」という作業がある。編集を終えた映像に、ボイス、ナレーション、BGM、効果音、字幕などを加え、音質やバランスを調整して最終の仕上げを行う作業だ。ここで、すべてが交わって一つの番組へと結実する。

しっとりとした曲とともに、エンドロールが流れて音がフェイドアウトしていく。

しばらく、部屋は静まり返った。

水戸放送局にいた2015年から続けてきたもろもろの取材シーンを思い返していた。

すべては、この瞬間のためにやってきた-

ロケに同行してきた荒木ディレクターは、目に涙を浮かべていた。

番組は、年明けの2021年1月2日に放送された。

放送後、ビル・フェルナンデスさんから連絡があった。母親のバンビさんがこう伝えて来たという。

「番組を全部見て、涙が出たわ。とても素晴らしかったわ。ビル、この番組、よくできていると思わない?」

日本の人にも、もっと知ってもらいたいー

この番組の日本語版の制作を希望した。

しかし、できなかった。

地上波には、30分に適した番組の枠がないことなどが理由だった。

つくるとすれば、さらに長い50分サイズの番組しかない。でも、50分の番組にするには、今ある要素だけでは弱いか。

なら、新たな取材で突破するしかない。

さあ、どうするか...

(後編に続く)

佐伯健太郎 記者

国際放送局 World News部記者。1987年入局。秋田放送局、マニラ支局、八戸支局、水戸放送局などを経てWorld News部。2023年9月末で定年退職。ジョブズは「京都には本物がある。歴史が長く、目立たないものでも、ディテール(細部)に凝った本物がある」と、大島さんに言った。彼の足跡を確かめようと、京都に何度か足を運び、龍安寺・西芳寺・俵屋旅館などを取材。何が彼を魅了したのか。いつの間にか私も京都のとりこになっていた。

【編集・構成 杉本宙矢】

佐伯記者が取り組んだ記事・番組は

NHK WORLD PRIME(YouTube)からも

https://www.youtube.com/watch?v=1_qcvhXdzXg

【NHK WORLD Backstories の記事】