「岡崎義恵著作集〈第2〉日本文芸の様式と展開」における【祈り】と【化身】

本論では「岡崎義恵著作集〈第2〉日本文芸の様式と展開」の「寄物陳思」の解説を【祈り】と【化身】の視点で読み解いていきます。

岡崎先生は同著で、万葉集における表現様式上の分類の名称である「寄物陳思」の語を

『物と心との両形象が作品の表に並立していて、それが種々の融合の仕方で、共通的な一つの世界に収まり、それによって結局心を表現している如き、特殊の表現法を認めようとする点にある』

と記述され、この分類に該当する表現とその展開を万葉集以降の様々な日本の文芸で辿られていますが、その中から抜粋させて頂き読み解いています。

岡崎先生はp69

『「山萵苣の白露おもりうらぶるる心を深み吾が恋ひ止まず」

巻十一寄物陳思

「との曇り雨ふる河のさざれ浪間なくも君はおもほゆるかも」

巻十二寄物陳思

「九月の時雨の雨の山霧のいぶせき吾が胸誰を見ば息まむ」巻十寄雨 』 これらの歌について

『…自然物はそれ自身統一ある一つの世界形像をなし、それが内面の意味情調的本質において、心の世界と融合する。そうして、むろんこれによって心は十全な表現の道を獲得するが、媒材となった自然物もまた、単に媒介的職分を無事に務め終ったというだけでなく、自身の心を表わす結果ともなっているのである。つまり、この境地においては、物と心とは、一層高次的な世界―物と心との根源をなす所の、物とも心とも言い得る、そうしてまた、もはや物でも心でもない或る境を指し示しているのである。これは物と心との調和というよりも更に深く、物心一如の唯一境の象徴として、物も心もその姿を現じているものであると言い得る如くである。…』と記されています。

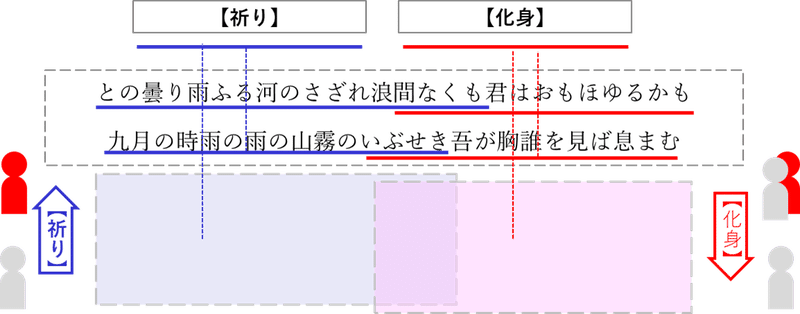

こちらを【祈り】と【化身】の視点で見るならば、以下青下線の箇所は人間が自然-神霊を讃えている-【祈り】の状態、赤下線の箇所は人間に自然-神霊、恋愛の神が憑依し【化身】の状態で恋の思いが迸っているということになります。「薄青」「薄赤」二つの状態が中央で重なっているように図示できます。

岡崎先生は続けて以下の歌を挙げられます。p71

『「明日香河川淀さらず立つ霧の思ひ過ぐべき恋にあらなくに」巻三山部赤人の歌

「見渡せば明石の浦にともす火の秀にぞ出でぬる妹に恋ふらく」巻三門部王の歌』を挙げられ、これらの歌について

『…これらの序詞中の物は、心とともに呼吸する生動の物である。物心の融会の状態が作品の表に浮び出ているように感じられる』、言葉の上での機智的な結合や音の反復による連絡を越えて、内面の意味の渾融を感じさせるもの、と評されています。図では、「薄青」「薄赤」二つの状態、【祈り】と【化身】の二つの状態が中央で重なりつつも互いの要素が混融していると図示しました。

続いてp71で岡崎先生は

『「風そよぐ篠のを笹のかりのよを思ふ寝ざめに露ぞこぼるる」「新古今」十六守覚法親王 の如きは、「風そよぐ篠のを笹の」という序詞が「露」という縁語を得て、いよいよ風物の世界の形象を確実にし、しかもそれが、仮の世を思う寝覚に涙のこぼれる心の姿に化している。また、

「消えわびぬうつろふ人の秋の色に身をこがらしの森の下露」「新古今」十四定家 に至っては、全く縁語の形造る一つの物色の世界が、恋の心の情態と並立し、論理的に両世界は無関係のようであって、情調として一つの物(ここではもう物といっても心といっても同じである)として訴えて来るのである。更に、

「春の夜の夢の浮橋とだえして峯にわかるる横雲の空」「新古今」一定家 に至ると、縁語とか序詞とかいうような詞の問題を超越して、自然の物と人間の心とが無境界的存在であることを示すようである。』

と記されています。

図では「薄青」「薄赤」二つの状態、自然の物-【祈り】と人間の心-【化身】とが無境界的存在として繋がっているものとして図示しました。

これらの歌は、詠む人の【祈り】と【化身】-二つの状態の自分が無境界に繋がっている境地を示していると言えるでしょう。

新古今の時代から数百年を経て、岡崎先生は芭蕉の句を挙げられ、

『 この秋は何で年よる雲に鳥 閑かさや岩にしみいる蝉の声

命ふたつ中に活たる桜かな 塚も動けわが泣く声は秋の風

草臥れて宿かる頃や藤の花」』についてp73

『・・・芭蕉の句に現れた自然物と人間的心情とは、理外の玄機をもって照応し、遙かに物心の背後にひそむ究竟の者の返照する光景を展いているのである。「万葉」以来この種の境地は、多く空想的要素を交えていたが、ここでは現実の体験がそのまま示されており、もはや世界観として、生活を導く道として、このような物心渾融の境が把握されていると言わなければならない。「万葉」の「寄物陳思」においては、物はなお媒材であったが、ここでは物心の相互映発となり、物心の対立を揚棄するものを窺わせる。これを「造化」といい「天」といい、また「風雅の誠」と芭蕉は呼ぼうとするようである。』

物と心の対立を揚棄するもの、と評されています。いかにも、物と心の記述が相互に映発-映り合い対立せず一つになっています。これは

【祈り】と【化身】の自分が無境界に繋がっている境地を示しています。

芭蕉のこれらの句を先の新古今の歌と比べると、描かれる自然はやさし-緑の自然ではなく冷え枯れた自然です。また、句を詠む人の禅機というか無心-気魄なども強く感じられるのではないでしょうか。なお岡崎先生の挙げられた句では、どれも【化身】が先に来ています。

岡崎先生はこの後源氏物語・謡曲・浄瑠璃、また自然自体を主題とする詠物につき論じられた後、再び俳句を芭蕉と蕪村の対比で論じられます。

先生は以下の芭蕉の句「卯の花や暗き柳の及び腰」「水仙や白き障子のともうつり」、蕪村の三句「牡丹散てうちかさなりぬ二三片」「朝顔や一輪深き淵のいろ」「蘭の香や菊より暗きほとりより」などにつき論じられているのですが、先ずはこの五句を【祈り】【化身】のフレームで考えてみます。

図の青下線の箇所は、自然を歌う-自然を讃える【祈り】に対応すると考えられます。

一方で【化身】に対応する部分に赤字赤下線で「〇〇〇・・・」と表記しました。

例えば「卯の花や」の句では「清楚な乙女のような卯の花ー柳腰の成熟した女性」のような対比に読む人は思わず感興が興るでしょう。

「水仙や」の句では障子を通した白い光に映え水仙が清廉に眩いといった情景に感興を誘われます。言葉にならない-言葉にせずとも「〇〇〇・・・」といった感興が読む人の心の中には動いているのです。

先に、和歌の「予期」「驚き」の説明の箇所で、和歌では微かなーあるいは感覚で捉えられないようなメッセージを予期期待し、メッセージを受け取ったときに「驚き」「感興」が興る文化があることを見ました。また世阿弥の「花鏡」の【動十分心 動七分身】【万能綰一心事】に、外的な表現を抑える-隠すことで、却って深い感動を観客に与えられる境地を見ました。

日本文化は、このような「隠すことでより深い感動を自ら喚起させる」感受性の訓練を千年以上にわたり蓄積しています。

上記の芭蕉と蕪村の句の、自然や景物を歌っているだけの箇所から、私たちは自ずと「隠された深い感興」を感受してしまうのです。「隠された深い感興」が、天から与えられた「気付き」のように、神霊が降りてくるかのように私たちに訪れるのです。

芭蕉や蕪村が【祈り】に対応する部分しか提示せずとも、日本の感受性は、自ずから【化身】の自分をそこに現出させていると言えます。

なお岡崎先生は上記の句を提示され

『芭蕉はむしろ心を主として、心を物であらわしたのであるが、蕪村は物を詠じて、その中に詩人としての心を籠めている。』と評されています。蕪村の句については

『一物の美が神秘的な力をもって、作品の中に浮き上っているようなものがある』、『物の美をこれほど端的に、印象と情調との渾融的な形象の中に把えるということは、実に日本人でなくてはでき難いことのように思われる。いかにも単純な、脆くはかないような風貌を呈しながら、しかも無限に深く確かに、実在の頸元を握り占めたような技法は、日本作家の天賦の才能に基くものであろう。』と評されています。

提示の五句では芭蕉も蕪村も心を露わに表現していません。

芭蕉は物を通して心を表現しました。蕪村は物を表現し、心はそこに「籠めて」いるのです。

蕪村の表現は「より心を隠した表現」であるのですが、隠すほどに感じられた際の感興は深く美しいものになるのかも知れません。

さて、先に和歌の説明の箇所で「D表現」という用語を提唱しました。

D表現とは、

・あからさまには神仏を描いていない表現 でありつつ

・『讃え』『畏れ』『救い』『鎮め』『予期』『驚き』等の心の動き、

・崇高-強度がある-美的-あはれ-深遠等「深い=Deepな」感情体験を喚起する表現

・「D表現」に喚起される感情を「D感情」と表記する

と記したのですが、その視点で先の五句を見れば、これらは【祈り】のD感情、【化身】のD感情を喚起する表現です。よって「句が喚起するD感情」という視点で先の図を修正すると以下のようになります。

五句は、文字そのものは自然を讃える【祈り】のD表現ですが、日本文化の感受性をマスターした人が見るなら自ずと【化身】のD感情が喚起される、すなわち【化身】のD表現であると言えます。

芭蕉と蕪村の句は、【祈り】のD表現の見せかけを持ちつつ【化身】のD表現でもあると言えます。そして芭蕉や蕪村がこれらの句を詠んでいるとき、彼らは【祈り】と【化身】の統合された状態にあるのではないでしょうか。

図にするならば以下の図(中央下)のようになるでしょうか。

岡崎先生は「寄物陳思」の記述を結ぶにあたり、俳句や詠物について論じた流れでp83

『このはかない物の深い意味、微物にこもる心の影の濃やかさは、実は日本文芸のどのような場所にも見出される。日本的作品は、すべてこの種の物をもってその題材を満しているといっても過言ではない。』

と記され、日本文芸について

『それは実に無工作的に、印象としての物を、情調としての心に融かし暖めて、軟らかな生命体の如くに再生させる道にほかならないのである。日本人は外界のあらゆるものの中に、深い心の陰影を探り求め、それらのものを生活の中に摂り入れ、自身の生活気分と外界のものとを、まるで掌の上で温めるようにして、親切に一つのものに溶かしてしまうのである。』

と記されています。

岡崎先生は「寄物陳思」の記述で最初に「物心一如の唯一境」、最後に「生活気分と外界のものとを一つのものに溶かしてしまう」と記されています。

本論では、これに重ねて芭蕉や蕪村が句を詠むときには【祈り】と【化身】の統合の境地があったのではないか、

私たちは-日本人は、芭蕉や蕪村の時代に彼らの句に触れ感じ、あるいはそれ以外の様々な機会に【祈り】と【化身】の統合された状態の片鱗に触れた。

その境地は日本人の精神性の引き出しの重要な要素として深い所に在り、今でも、ときに姿を現しているのではないかと思うものです。

以上

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?