Ⅰ.「宗教的な感情」から見た日本文化 美術芸道-日本的な感情・美意識・価値観

*五月にアップした同名の原稿の修正アップデート版です。

まだまだ学ぶことが多く間違いもあると思われますが、以下2023年夏の時点で学び考えた事項を提示させて頂きます。

画像などはパブリックドメインのものを使用しておりますが、文章の引用含め著作権等で何か問題がありましたらすぐに削除など対応いたしますのでよろしくお願いいたします。

以下説明させていただきます。

本論の要旨

以下の議論の要旨です。

中世-平安・鎌倉時代を中心に宗教が絶大な存在であった時代。死後地獄に堕ちる恐怖がすべての人々に浸透していき、数百年にわたり神仏に対して毎日のように『畏れます』『讃えます』『救いたまえ』『鎮まり給え』『悔い改めます』『敵を滅ぼしたまえ』など強い感情を持ち祈り続ける生活でした。

「美術に描かれる自然」もまた、神仏のように絶大な信仰の対象で『畏れ』『讃え』る祈りの対象でした。

そして和歌-王朝文化は無意識に自然を『讃え』『鎮める』呪鎮行為と本論では考えているのですが、これも数百年以上継続しました。

日本人は人格神的な神仏を畏れ讃え、自然神を畏れ讃えて数百年祈り、和歌-王朝文化による無意識の呪鎮を数百年続けてきましたが、

室町時代-江戸時代に入り、宗教が絶対的権威でなくなりつつある時代になっても、「宗教ではないはずの芸術芸道」「文化や美意識価値観」「社会システム」に至るまでこの時代の文化は中世の宗教感情-意識の残滓に大きく影響を受けており、

昭和から令和に至る現代日本の文明も依然として中世の宗教感情-意識の残滓に大きく影響を受けています。

それは私たち、現代日本人の美意識や価値観、生きる理由死ぬ理由、働く意味や社会関係、さらには経済社会システム全般をも深いところで規定しているのです。

では本論に入ります。

1 中世の宗教美術などに紐づけられる「宗教的感情」を考える

1-1 浄土教絵画(仏像)やその他の宗教的な表象などの「宗教表現」

上図は平安末期、12世紀に描かれた「地獄草子」地獄絵図です。

8世紀の天平の昔から仏教儀式で地獄図は使われていました。枕草子にも地獄絵を「恐ろしくて見られない」とあります。当時の平安朝の人たちは本当に、このような地獄に堕ちる事に恐怖していたのです。

平安時代以降の日本人は数百年にわたり、このような死や地獄への「畏れ」、神仏に対する「怒りを鎮めたまえ」の祈りの思いを喚起させられ、その思いを強くしていったのでした。

こちらは、死が近付いている人を阿弥陀如来が菩薩たちを従えて西方極楽浄土に迎えに来る来迎図です。平安末期に広まった「迎講」という宗教行事で使われました。この時代、臨終が近い人、そして臨終が近付いていない時でも人々の心は「阿弥陀仏を讃え帰依します」「私をお救いください」(地獄に墜とさないでください)の声-祈りに満ちていました。

『日本の中世の初期は、庶民の間に、地獄への恐怖の感覚が深く浸透した時期であり、神仏に寄付を行えば亡者供養と自分の極楽往生がかない、地獄堕ちが避けられる、とする勧進興行の場に多くの人々が吸い寄せられ、そこに多額の物品・金銭が落とされた時代でもあった』

(中世芸能講義:松岡心平先生)

十世紀末に源信「往生要集」の克明な地獄の描写の影響で地獄草子のような絵が多々描かれ、地獄に堕ちる恐怖は一般庶民にまで浸透します。

そして生きている間でも、中世の社会では人間生活の全てにおいて神仏-宗教は強大な影響力⁻支配力を持っていました。

農業で、降雨を祈る呪術的祈禱などは生産活動の不可欠な一環でした。領主に年貢を納めることは宗教的善行と見做され領主への反抗は宗教的悪行-神仏への怨敵行為と見なされ「地獄に堕ちる!」と脅されるわけです。

本論では、このような地獄絵図や浄土教絵画を前に「畏れます」「救いたまえ」など神仏などに対し生起する宗教的感情の考察から日本人の心の在り方、構造の探求を進めていきます。

左は浄土教の二河白道図、水の河(貪欲な心)と火の河(怒りや憎しみの心)の間の細い白道を渡ることで往生者が極楽往生を遂げる様が描かれています。「懺悔します-悔い改めます」の宗教画です。

右の上は北野天神縁起絵巻です。菅原道真は、死後数百年を経て13世紀に至るも怨霊として怖れられ「怒りを鎮めたまえ」と祈られると共に天神として加護を求められる対象でした。

右下は不動明王像です。中世の仏教は、政敵や憎い相手を呪うことにも関わりました。これは「敵を滅ぼしたまえ」と祈るための宗教画でもあります。

こちら左は東大寺南大門の金剛力士像です。外敵を払う仏法の守護神で恐ろしい形相-忿怒相で表現された金剛力士像の、この気迫と力強さ。例えば出陣前日の武将は、この像を前に「我も明日はこの力強き素晴らしき金剛力士の如く仏敵を蹴散らすぞ」と自らを鼓舞したかとも想像します。

この金剛力士像を「讃える」気持ちは、動的・感情豊か・肉体的 古代の多神教の神々を讃えるのに似るかと思われるのですが

一方で先ほどの阿弥陀来迎図、定朝などによる標準的な日本の仏像への感情は「讃え帰依する」-静的・理知的・精神的で文明後の一神教の神に似るものと思われます。

以降、赤字の「讃える」と青字の「讃え帰依する」、ふたつの「讃える」を区別して表記します。

以上、「宗教的な表象を前にしたときに胸中に浮かぶ思い・宗教的感情」で強いもの目立つと思われるものの-不完全ながら-一覧です。

平安末期-鎌倉時代は民衆にまで地獄への恐怖の感覚が深く浸透した時期でした。そして現世でも神仏に関わる宗教の支配力は政治や経済・道徳や農業など産業・芸能などすべての領域に及んでいました。

神仏を讃えます、讃え帰依します 畏れます 悔い改めます

我を救いたまえ、怒りを鎮め給え、敵を滅ぼしたまえ …

日本の中世では地獄に堕ちることを畏れるすべての人たちの心をこれらの感情が圧しており、その時代は数百年続きました。

さて、ここで宗教ではありませんが、貴族や武家がやはり数百年も続けた文化を見て頂きます。王朝文化です。

1-2 神仏を描かず宗教感情に似た感情を喚起する和歌-王朝文化の『D表現』

え?和歌や王朝文化は文化で宗教表現ではないでしょう・・・?

と思われたでしょうが、和歌や王朝文化に「宗教性」「救済」を見出す議論は中世から現代まで多々存在します。

池永三郎先生「日本思想史に於ける否定の論理の発達」には、

平安貴族の文化においては自然、山里が非常に重要であったこと、新古今和歌集の時代の没落しゆく貴族階級の間で、和歌の文化を究め没入することが宗教的な救済に近かったこと、それは西行や鴨長明が自然の中に救いを得たことに近いことが論じられています。

彼らが和歌で歌った自然とは「作者の想念を通じて創造せられた超現実的自然」であり、彼らはそのVirtualな自然の中に救いを見出した、というのです。

また亀井勝一郎先生も『歌作-歌を作ることは、美のためのきびしい修錬をめざす一種の「行」の世界となった。』、磯部忠正先生も『日本人にとって、花や月を詠むことによってしか、ほんとうに己れのこころを語ることができない』と和歌の文化に宗教・救済的なものがあることを論じられています。

さてここで、和歌-王朝文化の原点を規定した古今和歌集の特徴です。

花の色は うつりにけりな…の歌は、桜の盛りが過ぎた、失われたことと自分の容貌の衰えを重ねています。

垂れ籠めて…の歌ですが、これは病気で臥せっていたうちに、春の行くへも知らぬ間に、待っていた桜の季節も過ぎてしまったんですね。

三輪山を…の歌ですが三輪山は桜の名所です。それを隠すか、霞よ。人に見られず桜が咲くよ、とその美を歌っています。

古今集ではこの上の図のように、

1.今は目の前に無いもの-桜ならば僅かな部分だけの桜 失われた桜を見て、

2.完全な美の姿-桜爛漫の状態に思いをはせる のです。

『いまはこの場に無い-あるべき完全な美を想起して、「嘆き、惜しむ」美意識』が古今和歌集、和歌の文化の基調に流れており、このような心の働き、感受性と表現活動を数百年も続けてきたのが和歌-王朝文化なのです。

脳内AR/VR能力の文化です。

「古今和歌集 全注釈」(片桐洋一先生)によれば、

『古今集の和歌は、外界の事物を事物のままに詠む〈写生〉の歌ではなく、

事物に託して移ろいゆくものを我が身のこととして嘆き惜しむところに抒情の中心がある。花は待たれて咲き惜しまれて散る。ほととぎすは鳴くのを待たれ、惜しまれて山へ帰る。秋は涼しい風を待望することから始まり、紅葉が散り敷くのを惜しみ終る。冬はすべて嘆きの対象・・・嘆くのである。人も同じ。「我が身世にふるながめ」(春下・一一三)を愁え、人の心が花のように移ろいゆくことを嘆き、惜しむのである。』

また「古今和歌集評釋」(窪田空穂先生)には

『古今和歌集の中心をなしてゐるものは、春夏秋冬の歌六巻、戀の歌五巻、合せて十一巻である。この四季と戀とは・・・一つの色調に塗りつぶされてゐる。それは、未だ見ざる美しさ樂しさに憧れる心と、既に亡び去った美しさ樂しさを思ひ偲ぶ心とで、美しさ樂しさその物は没したといふ特殊なものである。…

「時」の推移の一面から自然、人事を觀るといふ此の精神は、單に歌その物に對しての態度といふ限られたものではなく、當時の生活に浸潤してゐた、或は思慕されてゐた精神であつたらうと觀える。そしてこれは、佛教的の人生觀世界觀であらう。』

と記述されています。

『いまはこの場に無い-あるべき完全な美を想起し「嘆き、惜しむ」美意識』が古今和歌集の美意識であり、貴族たちの生活の美意識だったのです。

ここで、歌人が和歌で「今は失われた素晴らしいなにか」を「思う・偲ぶ」ときの思いを「なにか」を擬人化して想像してみます。

右下の讃え:歌人には失われた「なにか」の限りない美や尊さを讃える心がある。

その「なにか」は失われたことによる悲しみ欠落を負っているので左下の

鎮め:歌人には失われた「なにか」の悲しみが鎮まるよう祈る気持ちがある

左上の救い:歌人は無意識に「なにか」の悲しみが癒え救われることを祈っている。「なにか」が救われることで歌人も救われると感じている。

右下の畏れ:その「なにか」は歌人を脅かす存在ではないが「なにか」への畏敬の念は歌人の心の底流にある・・・。

このように和歌-王朝文化の『今はこの場にないものを思う・偲ぶ美意識』は『畏れ』『讃え』『鎮め』『救い』の心の動きと結び付けられるのです。

和歌は「D表現」なのです。「D表現」とは

・『畏れ』『讃え』『鎮め』『救い』などの感情を喚起し

・崇高-強度がある-美的-あはれ-深遠さ等の

「深い=Deepな」感情体験を喚起する、

・あからさまには神仏を描いていない表現 です。

・多くの王朝文化の作品は「D表現」と言えます。

・今後、「D表現」に喚起される感情を「D感情」、

「宗教表現」に喚起される感情を「宗教感情」と区別して表記します。

和歌-王朝文化の『今はこの場にないものを思う・偲ぶ美意識』は

宗教ではないのに宗教のような感情を喚起する『D表現』なのです。。。

1-3 神仏の現れとして自然を描く-『自然宗教表現』

さて続いて中世の自然を描いた絵画です。

中世の日本人にとっては自然は神仏のこの世での現われでもありました。

左の絵は宮曼荼羅という宗教画です。中世には神社の神殿の周辺の深い山を浄土と見做す思想が広がりました。

右上の阿弥陀来迎図ですが、美しい山林には春夏秋冬全ての季節の植物が描かれています。この山はこの世ならぬ浄土の世界なんですね。

右下は室町時代の「日月山水図屏風」で生命あり蠢くような山や荒々しい波が神秘的に描かれています。

これらの表現を『自然宗教表現』と呼びましょう。これらの絵でも畏れます・讃えます・鎮めたまえ・救いたまえ等の感情が喚起されますがそれは『宗教表現』と比べると言語化されていないものとして、区別して左の図のように、濃緑の色付けで表記しました。

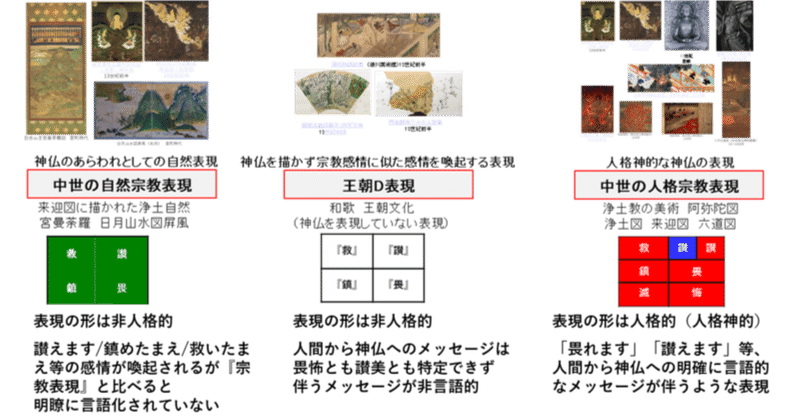

さてこれまでの、畏鎮讃救悔滅などの感情を喚起する中世の宗教美術の表現等の一覧です。

右の「中世の人格宗教表現」は人格的で、「畏れます」「讃えます」等、人間から神仏へのメッセージが明確です。

中央の「王朝のD表現」は非人格非宗教的なD表現で人間から神仏(のようなもの)への感情は畏怖とも讃美とも特定できず非言語的不明確曖昧でした。

左は「中世の自然宗教表現」。非人格的な宗教表現でした。人間から神仏へのメッセージとして「讃えます/鎮めたまえ/救いたまえ等」のような感情が喚起されますが、非言語的で不明確・曖昧でした。

次章以降はこれらの枠組みで、以下のようにこれ以降の時代の芸術や芸道、生活文化などを読み解きます。

(図の「王朝D表現」は後の議論を反映し少し修正されています。)

王朝のD表現、中世の自然宗教表現、中世の人格宗教表現 が山水画、能、茶道、俳諧、浮世絵・・・の芸術的表現に際してどう変化していったのかを辿ります。

2.『D表現』の視点で室町時代以降の芸術や芸道、文化を読み解く

2-1 五山文化を経て-中国の山水画と雪舟や狩野派の絵画に見る日本の自然-神霊

ここからは日本の山水画などの自然-神霊の表現を見ていきます。

日本の山水画には「五山文化」の影響が大きいです。

「五山」とは鎌倉-室町時代に幕府の保護のもと、宋元の中国文化の受け皿となった相国寺、円覚寺などの禅宗寺院です。五山では宋元の上流階級文化が好まれ育まれました。宋元の詩書画、芸術思想哲学、生活文化他・・・五山の日本人僧たちは宋元の中国の文人のように考え感じたいと思っていました。

「中国の宋元上層階級の詩画書や思想哲学-生活文化」が日本で育まれた五山文化は足利義満の頃から将軍家周辺を通し広く社会に影響を与えていきます。

五山の中でどんな中国の絵画と自然の描写が尊ばれたか見てください。

右:伝 胡直夫の夏景山水図、足利義満の所蔵品です。

夏の濃い霧の深山幽谷に光がさし、びゅ!と風が吹き、

隠者が立ち止まり風に抗い屹立。自然に対峙する意志ある人間像です。

左:梁楷の雪景山水図、室町将軍家の所有物です。

中国のとてつもなく荒涼とした雪景色の山の中で騾馬に乗る人間。人間を拒絶する深い雪山、峻厳な自然の只中で己の道を行く人間を描いています。

日本の自然より格段に規模が大きく峻厳で人間を寄せ付けない中国の自然を想像してください。人間と隔絶し人間の畏怖も礼拝も求めぬ超然とした山-自然。

そんな自然に対峙する、あるいは悠然と我が道を行く人間。

中世日本の絵の自然やその中の人間の在り様とまったく異なる世界観です。

これら中国の絵の世界観に近いものとして「花と山水の文化誌」(上垣外 憲一先生)の中国の政治家・文学者の蘇軾の書いた「前赤壁賦」の記述を紹介させていただきます。

蘇軾の友人が長江の雄大無限と比べて人間の生のはかなさ、悲しさを語るのに対して、蘇軾は

『君はそれが水と月のようなものであるということを知らないのか。

逝く者はかくの如しという孔子の言葉のように、

水は流れるが、滾々とながれて尽きない。

月は満ち欠けするが、しかしとこしえに存在する。

変わるという点から見れば天地も一瞬で変化せざるをえない、

変わらないという点から見れば、物と我ら人間は皆無尽なのである』

と語ります。中国の山水画の自然-人間像は蘇軾に見られたような思想に支えられたものなのです。

続いては日本の五山の僧侶 鎌倉-南北朝時代の雪村友梅です。

『雪村友梅の宇治川を詠んだ詩句を見ると、彼が意識的に「もののあはれ」的な宇治川の連想を吹っ切ろうとする表現をまず提出していると感じられる』(「花と山水の文化誌」上垣外 憲一先生)のです。

『宇治川の勢い良く泡立ち流れる様は、竜蛇が決闘しているようだ。

橋の影は長く、うねる流れに映っている。山寺は堂宇も荒れて僧も少なくひっそりしている。鐘楼の鐘も朝暮れどれほどの年月を経たものか。』

日本の古典文化では『宇治川といえば、宇治の山荘での「源氏物語」「宇治十帖」で宇治川の水の流れは恋の逢瀬の伴奏ともなり、恋愛の滅びの相と共感しあう無常滅亡を現す水』なのですが、源氏物語や王朝物語で詠まれる自然と比べて五山の禅僧である雪村友梅の自然はなんとも苛烈・・・です。

足利義満の時代以降、日本の五山の禅宗寺院では日本人の周文や如拙などが山水画を描くようになりますが、彼らの山水画に現れる自然-神霊や宗教性は中国-異郷のものに見えます。それは当時の日本人の心根には近しいものでは無かったかと感じられるのです。

そして「日本的な山水画を大成させた」と言われる雪舟の登場です。

雪舟は応仁の乱の頃に二年間中国の明にわたり、中国の自然や人々、暮らしをつぶさに観察しているのですが、日本に帰国後二十年近く後に描かれた上の四季山水図-山水長巻は、画風や構図、建物や人物などは中国風ながら、自然を含めた全体の情景は日本人の心情感覚にも親しいものとなっています。

下の天橋立図も日本人に近しい自然が描かれています。先の周文や如拙の描いた中国-異郷的な風景とは異なるのです。

雪舟のこれらの作品は

・自然-神霊を畏れ讃える心はあるが呪術的ではない。

・自然-神霊との間に静謐なコミュニケーションがある。人間を超越した「天」のような存在も感じられる。

・描かれている自然は「山水長巻の日本的な険しい自然」「天橋立図の人間と共に在る自然-神霊」、呪術的ではないが生命に満ちた自然-神霊です。

・自然表現は禁欲・抑制的です。

・ここには 自然-神霊の作る暖かい場で弱く交流しつつ自然-神霊から自立し、自由に共に在る強い人間の自我があり、無心の境地も感じられます。

・描かれるのは隠者や行者に加えて市井の人々と暮らしです。

・中世絵画に描かれる自然-「私たちが畏れ鎮めねばならない神霊」のようなものとは異なる表現がここにはあるのです。

浄土教の時代から雪舟の時代への日本人の自然-神霊観の変化ですが、

左側のように

・燃えるような畏れ鎮めなければならない自然-神霊

・人間は自然-神霊の強い場に取り込まれ従属的な存在

・自我と自然-神霊の作る場の境界はあいまい

だったのが、右側の

・呪術的でない浄化された自然-神霊

・自然-神霊の力は封じ込められ自然-神霊の作る場も穏やか

・無心の境地 人間は自然に対峙し得る明確な自我の境界を持つ存在

に変わった。

・人間は自然-神霊から自立 しかし人間は自然と対峙超然とするのではなく

・生命に満ち人間に近しい自然 自然-神霊と共に同じ場に在り、

静謐に-ときに強く関わり合うような関係性に。

・描かれる自然-神霊の描写は禁欲・抑制的。

これらは五山文化-宋元の禅僧や文人文化の影響かとも思えるものです。

以上の変化を集約すると図の4つの特性を挙げられるかと思われます。

1 自然から自立した強い自己

2 無心-神霊の相対化

3 生々しく心理侵襲的ではない自然-世界

4 自然-神霊を描く表現の型・禁欲・抑制

そしてこの4つとも、先に挙げた五山で育まれた禅僧たちの文化、中国の山水画の表現や思想に紐づけられるものです。

これ以降、このような「五山文化的な特性」を黒の枠で表記します。

以上 雪舟以降の山水画、唐絵については『自然宗教-D表現』と命名し上図のように標記します。中世の『自然宗教表現』が雪舟以降の山水画や唐絵では『自然宗教-D表現』となったとするものです。

2.-2 能に見るD表現とD感情・「D空間」

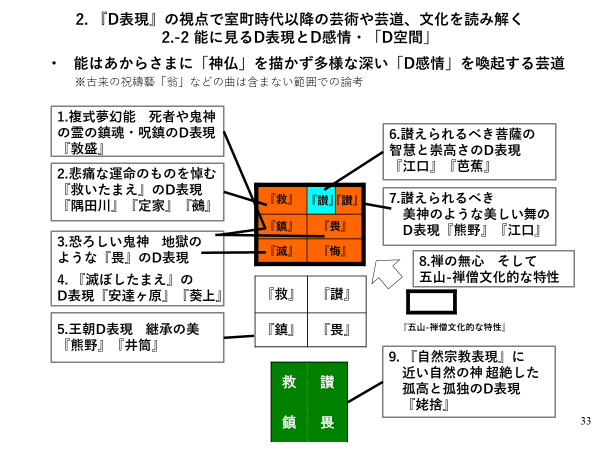

能は「神仏」そのものの崇拝ではないながら多様な深い「D感情」を喚起する芸道です。能の「曲」(物語)が喚起する「D感情」の全体像を図に沿い説明していきましょう。

※古来の祝禱藝「翁」などの曲は含まない範囲での論考であることをご了承ください。

1.複式夢幻能とは死者や鬼神の霊の鎮魂・呪鎮の物語のD表現です(『敦盛』など)。また

2.悲痛な運命の人や神霊を悼む、観客が『救いたまえ』…と祈ってしまうD表現は『隅田川』など多いです。そして

3.恐ろしい鬼神や地獄を描く『畏』のD表現があり、その鬼を

4. 『滅ぼしたまえ』と滅ぼすD表現があります。

5.王朝文化のD表現を継承する美があり、

6.讃え帰依されるべき菩薩の智慧と崇高さのD表現があり、

7.讃えられるべき女神、多神教の美神の如き美しい舞のD表現があります。

8.禅の無心 五山-禅僧文化的な特性 が能にはあり、

9. 『自然宗教表現』に近い自然の神の超絶した孤高と孤独のD表現『姥捨』などもあるのです。

これらを詳しく説明していきます。

2.-2-1 死者や鬼神の霊の鎮魂・呪鎮 複式夢幻能のD表現

能という芸能の総体に通奏低音のように鎮魂・呪鎮の側面があります。

「複式夢幻能」とは能の代表的な形式の一つですが、それは

旅の僧のもとに土地の者が現れその地の物語を語り、自分がその物語の主であることを示唆し姿を消す。なおも僧がその地に留まっていると、今は亡き物語の主が昔の姿で夢幻の中に現れ過去を語り踊り、僧の供養とともに消えていく・・・

といった、鎮魂・呪鎮の意味合いの強い戯曲形式です。

複式夢幻能は死者や神霊を舞台の上に登場させ、過去の物語を美しく語らせ舞わせることにより、古典文化の様々な物語を豊かな解釈、新たな解釈を添えて提示することを可能にしました。それは当時の室町将軍家や貴族周辺の知識階級を惹きつけ、能はそれまでの日本の芸術教養を集大成したものとなり、そこでは異界の存在である亡霊や鬼が舞う幽玄美にあふれる舞台が展開されるのです。

例えば能の『敦盛』では非業の死を遂げた平家の若き武将である平敦盛の霊が、彼を打ち取り今は出家して彼の菩提を弔おうとしている熊谷次郎直実(今は蓮生)の前に現れます。敦盛は自分の最期や平家一門の最後の運命を振り返り蓮生に語ります。最後に敦盛は「出家した蓮生と自分とは敵-かたき同士ではなく、ともに極楽に生まれ変わるであろう」と告げて終わります。

『野宮』では源氏物語の六条御息所の霊が旅の僧の前に現れます。生前、源氏への愛の妄執に駆られ生霊となり源氏の寵愛を受けている葵上をとり殺しにいくまでした御息所。御息所は生前の源氏との愛の記憶、美しい記憶・悲痛な記憶・生々しい怨みの記憶を静かに旧懐の思いのままに僧に語りつつ、未だに妄執から抜け出られない自らを嘆きます。御息所の鎮められず、救われない悲哀の美が描かれています。

能には実在の人物である敦盛・義経・西行なども登場しますがそれらは「物語」の水準で語られており「死者としての神」-「神霊」が描かれているのでは無いと考えます。一方で非常に緊張感のある舞台の中で仮初めでも死者の霊を鎮め、回向させる(救う)-非常に深い、『鎮』『救』の非宗教的D表現、D感情の場です。

世阿弥の時代、武士は戦闘殺傷を通して死者の怨みを畏れる局面が多々あったことを想うと、能の呪鎮の物語は現代人の想像以上に深く痛切なD感情を喚起したとも思われます。

2.-2-2 悲痛な運命のものを悼む 『救いたまえ』のD表現『隅田川』『定家』『鵺』

能には人間や神霊の悲痛な物語も多いです。我が子をさらわれ狂女となった母が遠く武蔵の国隅田川で子の死を知り慟哭する『隅田川』。老残の小野小町の嘆きを描く『関寺小町』。白拍子が驕慢の罪で死後も苦しみ続ける『檜垣』。あの世の闇の中浮かばれぬ悲哀の『鵺』。これらの物語には、観客は悲惨な死を遂げた人の弔いの際に感じるような悼み、救い祈るような感情を抱くのではないでしょうか。

2.-2-3 恐ろしい鬼神 地獄のような描写 『畏』のD表現

能の鬼や地獄のようなD表現の『畏』に紐づく描写-表現は多々挙げることができます。『安達原』では山伏たちが陸奥の安達原で野中の一軒家に宿を請うのですが、宿の主の中年の女は実は鬼女であり、彼女の留守中に閨を覗くとそこには膿み血にまみれた死骸が積み重ねられていました。女は鬼女の正体を表して恐ろしい形相で追いかけてきます。

先に挙げた六条御息所は『葵上』では光源氏の愛を奪われた恨みから生霊となって、源氏の寵愛を受けている葵上を責め連れ去ろうとし、御息所は怨霊の姿と化します。

『鉄輪』では男に裏切られた女が丑の刻詣の末に恨みの鬼に変じ男の命を奪おうとします。その他にも鬼、地獄のような描写は能の中に多々見ることができます。能の鬼などには仏教以外の日本土俗文化的な由縁をも感じられます。当時の人は土俗的なカミへの宗教感情、畏を感じたかも知れません。

2.-2-4 『滅ぼしたまえ』のD表現

人に害をなす神霊や鬼などが『滅』-滅ぼされるD表現の作品は能の中に多々見ることができます。『葵上』で怨霊と化した六条御息所は、最期は比叡山の横川の小聖の不動明王の呪文、祈祷により調伏されます。『鉄輪』では不実な男を怨み貴船明神にて丑の刻詣を重ねた女が髪を逆立てた恐ろしい形相に豹変し、鉄輪を戴いた女の生霊は安倍晴明が設えた祭壇の三十番神の神力により退散させられ消え失せます。その他にも鬼女を祈り伏せる『安達原』、女の変じた蛇体を祈り伏せる『道成寺』、鬼神を退治する『紅葉狩』等々を挙げることができます。

2.-2-5 王朝D表現 継承の美のD表現・「D空間」(『熊野』『井筒』)

こちらは能の『熊野(ゆや)』をもとに作成した資料です。

下段は『熊野』の抜粋で、上段は観客が観劇しつつ脳裏に想起することが期待されている事項が並んでいます。 この短い抜粋の箇所だけで、観客は舞台を観つつ平家物語、仏教の説話、新古今和歌集の歌など膨大多様な情報を想起することが期待されています。現実にある能の舞台と、脳内の想起情報をAR/VR(拡張現実/仮想現実)のごとくに重ね合わせて-脳内AR/VR能力-初めて深く能の夢幻の美を鑑賞することができました。現実と異界、現在と過去を行き来する高度夢幻の情報空間が複式夢幻能により成立したのです。このように和歌-王朝文化の「今は失われたものを想起し偲ぶ美意識、消えゆくものを悲しみ慈しむ美意識」、王朝D表現の『鎮‐讃‐救』に紐づけられるような感情が複式夢幻能の情報空間の中に発展的に継承されています。能の空間は深いD感情を喚起する空間であり、D表現の場・空間でありDeepな「D空間」と呼べるものでしょう。

なお、『熊野』は平家の最後の当主の武将平宗盛と、その寵愛を受ける熊野の二人による花見が舞台となっています。今を盛りと咲き誇る都の桜の中なのですが、熊野は遠い故郷の母の病が重いことを手紙で知らされており、花見の中にありつつ心は晴れません。上記の抜粋部分の後、重い心を抱えた熊野は宗盛に舞を求められます。熊野は「自分の深い憂いの思いは誰も知らない」と一人呟きつつ、美しく即興の舞を舞います。鎮めと救済に近接する悲しみとあはれのD感情の美はこのように深められ継承されているのです。

この他にも『井筒』では、旅の僧の夢に紀有常の娘の霊が現れます。娘の霊は、夫婦であった在原業平を偲び語り、かつての業平の服装で舞い、井戸の水に映る自分の姿に業平を想い…夜が明け僧の夢も終わると共にすべては消えます。観客が想像し偲ぶと共に作品の中の娘の霊までも想像し偲ぶ、複層的に夢幻のように偲ぶ、「D空間」の芸術です。

前の説明図に戻りまして、

6.讃えられるべき菩薩の智慧と崇高さのD表現があり、

7.讃えられるべき女神、多神教の美神のような美しい舞のD表現があります。能には

8.禅の無心 五山-禅僧文化的な特性 があり、

9. 『自然宗教表現』に近い自然の神の超絶した孤高と孤独のD表現『姥捨』もあるのです。

詳しく説明いたしますと

2.-2-6 讃えられるべき菩薩の智慧と崇高さのD表現(『江口』『芭蕉』)

世阿弥の時代、高度な宗教的哲学的思惟の多くは仏教の言葉で語られたと思われます。能の観客である将軍や貴族などの高度な知的レベルを考えると、能の表現に深い仏教の智慧が多々現れることも理解できるものです。

能には「神仏を讃え帰依する」ことを現わすような仏教の教義智慧が多々現れます。

『江口』では遊女の姿を借りて現れた普賢菩薩が旅の僧にこの世の無常を説きます。遊女の姿で「それ十二因縁の流転は車の庭に廻るがごとし」(十二の因縁から生じる六道=地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上の六の境遇=における無限の輪廻は車輪が地を廻るごとし)の言葉に続いて永劫の輪廻の中で煩悩に迷わされる私たちの生について仏教用語を駆使し美しく論じ、最後は普賢菩薩の姿となり白象に乗り西の空に去っていきます。

『芭蕉』では、平民の女と見えつつ実は植物の芭蕉の精が僧に「薬草喩品あらはれて、草木国土有情非情も、みなこれ諸法実相の…」(法華経の薬草喩品にあるとおり草木も国土も、有情である生き物も非情の命なき物も、すべてそのままで悟りの相にある)と説き深い仏教の教えを僧に説き驚かせ、静かに舞った後に最後には女の姿は消え破れた芭蕉の葉のみが残るのです。僧侶ではなく、遊女や芭蕉の精が深い仏教哲理を語ります。ソクラテスにエロスの哲理、奥義を説いた巫女ディオティマを彷彿とさせるものです。

なおここで現れる普賢菩薩や芭蕉の精は、先ほどの敦盛などと同様に「物語」の水準で語られており、この普賢菩薩もその場で「救いたまえ」と祈る対象ではないと考え「神仏」が登場しますが「D表現」と判断しました。

ちなみに能には「草木国土悉皆成仏」という「この世にあるものすべてはそのままで悟りの相にある」という仏教の本覚思想を源流とする言葉を多々見ることができます。これは現在に至る日本人の自然-宗教観に深く関わるものです。

2.-2-7 讃えられるべき美神のような美しい舞-神々の世界と現世を繋ぐD表現 D空間

『熊野』にもあるように多くの能で舞は必須の要素で最大の見どころです。熊野の、深い憂いを秘めつつ満開の桜の中で舞う姿は美神にも似た女性の最高の美を顕しています。

先に金剛力士像を「讃える」気持ちを動的・感情豊か・肉体的と記述しましたが、熊野の舞を「讃える」気持ちはその女性版と位置付けました。金剛力士像では戦神のような荒々しさや生々しさでしたが、美神にも似た熊野の舞においては美と洗練が現れています。古い多神教の、美の女神に対するような「讃え」の感情が熊野では喚起されると考えました。

郡司正勝先生は「おどりの美学」の中で日本の舞踏について、世阿弥(花鏡)を引用しつつ以下述べられています。

『P11世阿弥が「花鏡」のなかで「抑々舞歌とは根本如来蔵より出来せり」といい「天人の舞歌の時節」「天道は舞歌の時節」といっているのは、舞踊とはこの地上界のものでなく、佛世界や天上界から、この地上に影をとどめたものであるとしている思想である。…

中世、死して天上に迎えとられる幸運な人々は、その臨終に菩薩群の妙音を聴くといった来迎思想や、舞に感応して天が雨を降らせるといった説話のごときは、それらの日の舞踊の世界を支えていた重要な思想であった。舞踊は、見物のために舞われるのではなく、神に奉納するものであり、祈禱のために舞われるものであって見せるためのものではなかった。その美しさは人間を対象としない陶酔境の純粋さがあった。…

P15舞踊はなにかを表現するものでなく、それ自体が力であり遡れば呪力であったので、そこには人間を表現する介在を許さなかったものがある。舞踊は舞踊のためのもので、まして踊手の表現をみるためでもその魂を知るためでもない。舞踊家は一個の伝導体でしかない。』

能の舞とは神々の世界と現世をつなぐものであり能の舞手は一個の伝導体。神々の世界と繋がるという能の舞によりそこは深い精神性のある「D空間」と化すのです。

なお「おどりの美学」には、西洋と日本の舞踏の異なることも記されています。郡司先生はヴァレリィを引用しつつ、西洋では舞踏とは大地から解放されて自分の存在を確かめる行為、洋舞が両手を高くさし上げ、爪立ちをし、あるいは跳躍を特徴とするのに対し、日本の舞踏では腰を入れてしっかと構えて浮かぬことをその基本とし舞台を廻り、摺り足で歩き反閇(へんばい)といって強く足拍子を踏むことなどを特徴とすることを挙げ、

『洋舞がもし大地から解放されて高く天上へ自由を求めて外へ外へと跳躍する表現だとすれば邦舞は地上を恋い慕い大地に愛着するあまり、俳徊して去り難いという表現だといわねばならないのではないか。またこの西の放射的動きは天上憧憬的、東の内包的動きは地上愛着的だともいえよう。』

とまとめられています。

ここでは能の舞を「宗教的感情の表現を、神々を描かないD表現に転換」した『讃』に紐づけました。しかし、海外の多神教の神々の乱舞し飛翔する舞がまさしく『讃』であるのに対し、能の舞には『鎮』の要素が強く感じられます。能の舞は多くはシテが舞いますがシテは人間でありつつ神霊でもあり、これは人間であるシテの『鎮まり給え』の心と『神霊を讃える』心が複式に表現されているのです。

2.-2-8 禅の無心 そして五山-禅僧文化的な特性

世阿弥の能は、禅に造詣の深い観客、特に足利義持の厳しい目に鍛えられました。

世阿弥が能芸の境地を論じた「九位」など、世阿弥の中期以降の能楽論では頻繁に禅の用語を見ることができます。世阿弥の「花鏡」にも「無心の位にて、我が心を我にも隠す安心にて、せぬ隙の前後を綰ぐべし」など「無心」の言葉を幾つも見ることができます。

そしてこれまで見た能のD表現には「五山-禅僧文化的な特性」に近い特性を見ることができます。先ず

1 自然から自立した強い自己:能ではあたかも神霊が訪れているような物語世界を、ほぼ人間が自律的に構築しています。神霊と人間が未分化-融合し、人間の自我が従属的位置にあるような場を人間が構築しているのです。これは、自然-神霊に従属していた状態と自然-神霊から完全に自立した状態の中間-移行期の状態と位置付けられるものです。

2 無心-神霊の相対化:世阿弥など能を演じる側も能を観劇する側も五山の文化の禅の無心の境地、中国-宋の思想などを知っていました。中世の浄土思想のもとで仏教が絶対的な支配力を持っていた状態とは異なり、世阿弥の能の世界では神霊を畏れ普賢菩薩を讃えつつも、そこには五山的な多様な宗教性の理解の下での「無心-神霊の相対化」が進みつつあったと推測します。

3 生々しく心理侵襲的ではない自然-世界:先の『姥捨』では、恐ろしい深い山の奥深くにありつつ都人は老女と共に夜遊を楽しみ舞い月に絡めて極楽浄土の荘厳をうたいあげました。心理侵襲的ではない自然-世界です。

一方で『安達原』では鬼女の家を前に不意に日が暮れます。『山姥』でも暮れるはずのない時刻に日が暮れ山姥の庵に誘い込まれます。能の自然は、不意に日が暮れ天候が崩れるなど非常に「心理侵襲的」な要素も強いです。

「能の自然の移行期的な特性」が現れていると言えましょう。

4 自然-神霊を描く表現の型・禁欲・抑制:能では恐ろしさ凄惨さを湛えた鬼や神霊の所行が演じられますが、それらは美しい表現の中に「封じ込まれ」ているかに見えます。『安達原』では鬼女こそ般若の面の鬼の装束になりますが、膿血の死骸の山は言葉のみで表現されます。観客の想像力を信頼し、具体的表現は禁欲的・抑制的なのです。

能では「敦盛」のような死者と生者の静かかつ激しい対話も、「熊野」のような深い鎮痛を抱えた上での美も、菩薩の智慧と崇高も、恐ろしい鬼神や地獄も、超絶した孤高と孤独も描かれます。この広大な情念-心の炎の広がりを表現するために、表現の禁欲・抑制が必要なのではないかとも思われます。

なお、世阿弥の時代の能は台本・演出ともに固定されていませんでした。今日の能の「定められた型」は後の時代、秀吉や徳川幕府による式楽化の中で定まったもののようです。

2.-2-9 『自然宗教表現』に近い自然の神 超絶した孤高と孤独のD表現

人間の地獄を抱えつつそれを通り過ぎた世界を描く『姨捨』の舞台である深山の自然には、来迎図や宮曼荼羅、日月山水図屛風などの『自然宗教表現』に近いものを感じます。

増田正造先生の「能の表現」の『姥捨』の描写を引用させて頂きます。通常の悲苦の世界を超越した深い能の表現を描写されています。

『老人を山に捨てる残酷な風習を背景としながらこの能は冷たい美しさに冴えかえっている。怨みも悲しみも浄化されて、あるものは永遠の月への思慕と、絶対の孤独である。』

かつて山に捨てられ、幾年月を経て山の妖精となってしまった老女が都からきた男の前に現れます。月が照る山頂で老女は都人とともに夜遊を楽しみ、舞い、月に絡めて極楽浄土の荘厳をうたいあげつつ、突然自らの生身の生の孤独、この世への妄執がよぎります。夜が明け都人は去り老女の霊は超絶した孤独の裡に姨捨山になり『姨捨』は終わります。

『それは宇宙の運行を思わせて、淡々と、あるがままに徹して流れた偉大な孤独。感傷も、諦念もなく、すべてを排除しきって澄みきった”そのもの"に昇華していた。それは何という生命の強靭さだったろう。鬱然として蟠るも、悠久の流れに身をまかせるも、それは既に宇宙の姿と共に在った。ある時は影満ち、ある時は影欠けて、端然と佇む姿は人生の秘奥を窺わしめ、うつり行く型のひとつひとつは万物流転の摂理を頷かしめた。』

『姥捨』の老女は救済されたのでしょうか、煩悩の妄執の裡にあるのでしょうか。老女は救済されつつ、かつ煩悩の裡に沈んでいるのではないでしょうか。

先ほど紹介した『江口』も「江口の遊女は普賢菩薩となって救済された」というより「遊女の苦界に沈みつつ普賢菩薩でもある」そのように見るべきと思われます。深いD感情のうちに苦界にあり菩薩でもある。能の深いD空間では人の存在も複式のようです。

続きまして、現代に至る能を大成させた世阿弥の残した能楽論から能を見てみましょう。

●能の感動が誕生する瞬間を祈り待ち-予期、感動の誕生に心が動く-驚く

世阿弥の能楽論からは、能の感動が生まれる状況を世阿弥がどう感じ考えていたかを見ることができます。

『時節当感事』(花鏡)では、能の最初の一声を観客の期待感の適切な瞬間に「当てる」ことが肝要であると記しています。更に『即座和合の入門』『時の調子に合わせる事』(拾玉得花)では舞台の「気」を敏感に察知し演者の「我意」を合わせ観客の心を捉えるのだと記しているのです。

『万能綰一心事』『せぬ所が面白き』(花鏡)には、演者がなにも演技せず動かず、しかし演者の内心の「感」が外に匂出て面白い境地があること、『心より出で來る能』『冷えたる曲』(花鏡)では、何も演技していない演者の「心のはたらき」が観客の心を打ち、成功する境地があると記しています。

能の最高の感動-おもしろき境地が生まれるためには、能の修行を重ねた演者が舞台と観客の「気」を敏感に感じ取り適切な時節を待ち、観客も息をひそめ演者の振る舞い-その場に現れるものを祈り待ち-予期しなければならない。そして、言葉を超えたおもしろき境地が生まれ出ずる瞬間があり、それは深く心が動く-驚く瞬間なのです。

ここでは「予期」「驚く」という用語を新しく導入しました。

神霊の訪れを待つ、感覚を鋭敏に、耳を澄ましている状態が「予期」、

神霊の訪れを感じた、確信したときの心が大きく動く状態が「驚く」です。

能の場合はD表現ですので、深い感動のD表現が生まれるのを固唾をのんで見守っている状態が『予期』、『冷えたる曲』のようなD表現の感動の瞬間に居合わせて『驚く』と表記される、とご理解ください。

世阿弥の能論にある、能の感動が生まれるプロセス。

これは、神意を伺う宗教儀式において神意が降りてくるのを祈り待ち-予期し、神意が降りた瞬間に心が動く-驚くことに似ているのです。

ここにおいて、能における王朝文化的なD感情に『予期』『驚き』の二つを追加するものです。

能の舞台-<能の感動が生まれる「場」>の特徴を図にまとめてみました。

能の舞台とは、「おもしろきもの(感動)の訪れ」を「祈り待ち-予期」し「感動には心が動く-驚く」場です。

能の演者たちは「修行 無心(人-内面)」の状態にあり、能が演じられているときそこは「外部から隔絶」され、演者たち、更に観客席までも心を一つに「集団で一つの場」を形成しています。

ここでは「場の設え(モノ・環境)」「儀式や振舞い(人-外面)」が精緻に組み立てられています。ここでは「些事の中に奥義が現れる」とされ、能が演じられるただその一回、「モノ・人・場の一回性(一度だけ)」が強く意識されます。演者にも観客にも能という「芸道への讃え・畏敬・悔い改めの感情」が強くあります。

「集団で神意にお伺いを立てる一回限りの厳かな宗教儀式」にも似た状況が能の舞台では生起しているのです。

なお、世阿弥の能楽論には、●能という藝道への讃え・畏れ・悔い改めの心(常に反省しより優れた状態を目指し改め続ける心)が横溢しています。そして●能は一生を通した修行であること、無心の境地の重要性が多々記述されているのです。

以上を踏まえ能におけるD表現・宗教表現の表記を以下のように表示します。

「浄土教絵画の時代の人格神的な『宗教表現』」と違い、能は架空の物語の中での讃え・畏れ・鎮め等の感情を喚起するD表現なので『讃』のように『』で表記しました。

一方で、能には呪鎮・宗教儀式的要素が強く感じられます。これを「宗教表現とD表現の移行期的性格」と解釋し赤ではなく橙色に表記したものです。

また4つの「五山-禅僧文化的な特性」を鑑み黒枠で囲って表記しています。

「能の自然の移行期的な特性」を鑑み「自然宗教表現」はグレー枠です。

そして能の舞台では宗教儀式にも似た状況が生起しているのでした。

能とは様々なD表現により深いD感情の喚起される「D空間」であることを見て頂きました。能のD表現、「D空間」が宗教的なものか否かは保留としますが、能を「宗教的」と表現する人もいるほどに深い精神性のあるD表現、「D空間」の芸道であることは了解頂けるのではないでしょうか。

2-3 茶道に見る王朝文化のD表現の継承 D空間と「D-コミュニケーション」

続きまして茶道のD表現を見ていきます。

茶道も王朝文化のD表現を色濃く踏襲しています。

千利休の言葉を伝えるものと江戸時代に見なされていた「南方録」には、

「わび茶(茶道)の心とは新古今集の中の藤原定家の歌にある(武野紹鴎)」

見わたせば花も紅葉もなかりけり 浦のとまやの秋の夕ぐれ

-花や紅葉は書院台子の王朝宮廷の茶、浦のとまやは無一物のわびの茶である。花や紅葉の世界をはじめから知らない人にはわび茶は理解できない、花や紅葉をじっくりと眺め体得し尽くしてこそ、苫屋の錆びたわび茶の世界を見出すことができる、

とあります。そして利休は上の歌に加えて同じく新古今集の藤原家隆の歌を茶の信条としていた、と「南方録」にあります。

花をのみ待らん人に山里の 雪間の草の春を見せばや

-この歌の「山里」は定家の歌の「浦のとまや」と同じ無一物の寂びれきった状態をさし、その雪間からほつほつと草の青が自ずと姿を現す、それを茶道の求める境地に例えた、というのです。

「南方録」のこの挿話からは茶道が王朝文化を引き継いでいること、そして「見わたせば」の歌は既に消えたものを悲しみ悼む美意識、「花をのみ」の歌は過ぎ去った季節の花を思い出し(偲び)訪れる春を待つ偲ぶ美意識を示しており、それは去った人や神霊を偲ぶ心、死にゆくものを惜しみ悼む心の働きに似ているのです。

なお幕末に桜田門外の変で散った大老の井伊直弼は茶人としても著名なのですが、井伊直弼の「茶話一会集」には

『主客とも余情残心を催し、退出の挨拶終れハ、客も露地を出るに、高声ニ咄さす、静ニあと見かへり出行は、亭主ハ猶更のこと、客の見へさるまても見送る也…』

-亭主も客も余情残心を持ち、茶会が終わり露地から帰る際も客は大声で話したりせず静かに振り返りつつ去り、亭主も客が見えなくなっても見送る。亭主が露地の門など早々に閉めるのは興ざめであり、茶会後は心静かに今日の茶会が再びかえらないことを思い、一人で茶をたてて飲むことが茶の道の極意であること-

などが書かれており、江戸末期ではありますがこれも去った人や神霊を偲ぶ心、死にゆくものを惜しみ悼む心の働きに似ていると言えるでしょう。

茶道と自然は不可分のものに思われますが、茶道にあらわれる自然も『五山-禅僧文化的な特性』を持っています。

「熊倉功夫著作集第一巻 茶の湯 心とかたち」には

利休の想定していた露地(茶室に至る道、茶室の庭)は奥深い山の風情であり山中の如くの別世界をつくりあげようという意識が込められていたと思われること、茶の湯では「山中にある聖なる世界が展開している」ことなどが述べられています。

露地を渡ることはこの世から別世界への境界を超えることで、茶の湯は聖なる別世界の行為でした。茶室とは二重三重に外界から遮断され、茶室に入ることは宗教行事の「籠る」に大変よく似ているのです。茶事は一時の遁世であり、茶室の中においては俗塵の入ること、世俗の話題を避けたのです。

そして秀吉や家康、秀忠とも面識があったポルトガル人宣教師ジョアン・ロドリーゲスの「日本教会史」には、当時の日本人は茶道に傾倒し茶室や露地造りに丹精をこらし粗末な樹皮や木材を自然のままに使いすべての点で自然を模倣しそこにすぐれた均衡と調和が保たれるようにしていた等が記載されています。

茶道にあらわれている自然と人間の在り様の『五山-禅僧文化的な特性』を確認してみましょう。千利休などの茶人には、

1 自然から自立した強い自己 2 無心-神霊の相対化 の境地が感じられます。茶道では山-自然を奥深い聖なる地、異世界として心中に抱きつつ、千利休などの茶人は仏道の修行などもあり強い自己を持ち自然に対峙し侵襲されず自立しています。聖なる山-自然を認めつつ、無心の境地もありその聖性に呑み込まれず相対化していると言えます。

そして茶道に現れる自然ですが、

3 生々しく心理侵襲的ではない自然-世界 4 自然-神霊を描く表現の型・禁欲・抑制 が見られます。茶会にあらわれる自然は、例えば粗末な樹皮や木材をそのまま使うなど、敢えて華美や生命力旺盛な自然を避けさびたることを良しとします。生々しく心理侵襲的ではない自然です。茶席の花も一輪か二輪をかろくいける等、茶席ではすべて表現のが禁欲・抑制的であることも明らかでしょう。

次に2.-3-3 茶道と日本文化のD-コミュニケーション です。

千利休は、どんな茶会がよい茶会なのか、と問われて

良い茶会とは、客と亭主のお互いの心に叶うのが良いと述べつつ

「自然に叶うのは良いが互いに叶おうと迎合するのは良くない」と説いています。

茶道の茶会では、人生における崇高-貴重な何かをもたらすような深い精神性のあるコミュニケーションを希求していたということであり、『人間同士の、仕草も含めた対話』が宗教的とも言える深い慰安や感動を与える「D-コミュニケーション」と呼ぶべき境地を茶道は希求していたようなのです。

茶会という場の『予期』と『驚き』

能と同様に、茶会という場にも『予期』と『驚き』があります。

●茶会の前も茶会の際も、亭主と客は互の心にかなふ茶会を祈り待ち-予期し心にかなふ茶会には心が動く-驚く

「互の心にかなふ」茶会となるように茶会に向け準備するあいだには、亭主も客も祈り待ち-予期する心があります。茶会が始まってからも、茶会の中の趣向や空気を敏感に感じつつ、期待し「祈り待ち-予期」する心があると言えます。そして「心にかなふ」茶会が実現した瞬間には深い喜びや感動があり「心が動く-驚く」のです。

能と同様に、このプロセスは神意を伺う宗教儀式において、神意が降りてくるのを祈り待ち-予期し、神意が降りた瞬間に心が動く-驚く ことに似ています。ここにおいて茶道においても王朝文化的なD感情に、『予期』『驚き』の二つを追加するものです。

千利休を筆頭に茶道の教えには●茶道-藝道への讃え・畏れ・悔い改めの心が横溢していると言えるでしょう。また、●茶道は仏法修行に他ならないこと-「小座敷の茶の湯は、第一仏法を以て修行得道する事なり(南方録)」、茶道では第一に慢心と自己への執着を避けるべき-「此道第一わろき事は心のかまむがしやう也(心の文)」は、茶道の教えの中心に在るかに思われます。

能に続いて茶道においても<互の心にかなふ茶会の「場」>の特徴を図にしてみました。

茶会とは、その準備の段階から「心にかなふ茶会となること(感動)」を「祈り待ち-予期」し「感動には心が動く-驚く」過程です。

茶会の亭主も客も「修行 無心(人-内面)」の状態にあり、茶会とは奥深い山中のごとくに「外部から隔絶」され、亭主も客も心を一つに「集団で一つの場」を形成しています。

ここでは「場の設え(モノ・環境)」「儀式や振舞い(人-外面)」が精緻に組み立てられています。ここでは「些事の中に奥義が現れ」るとされ、茶会のただその一回、「モノ・人・場の一回性(一度だけ)」-幕末の井伊直弼の言葉で言えば「一期一会」が強く意識されます。茶会の亭主にも客にも茶道という「芸道への讃え・畏敬・悔い改め*の感情」が強くあります。

*「悔い改め」-常に反省しより良き状態に改め精進する姿勢

能と同様に茶会でも「集団で神意にお伺いを立てる一回限りの厳かな宗教儀式」にも似た状況が生起していると言えましょう。

先ほども出ました茶道の基本的文献「南方録」の一番最初の部分に、

茶会を行うにあたり水を運ぶ、薪をとる、湯をわかす…など、一見些事に見えるすべてが仏道修行であり深い意味がある と書いてあるのですが、

これは茶会に関わる全ての行いが、深い精神性を持つD表現、D-コミュニケーションの営為となることを示しています。

そして茶会の準備に関わる自然物やモノとの関りにさえ深い「D-コミュニケーション」が交わされているのです。

茶道の本質の部分に「日常の行いすべてをD-コミュニケーションの営為とする」文化が存在するのです。茶道-茶人においては日常の挨拶・掃除・何気ない仕草などみなD表現-宗教に近いような営みとなるのではないでしょうか。

茶道は日本の生活様式そのものを芸術化したものと言えます。

逆に言えば茶道は日本文化のすみずみにまで入り込んでいるのです。

数寄屋建築、日本庭園、一汁三菜、茶碗陶器の文化、掛物や茶花⁻生け花、西陣の高級絹織物である裂地など茶道に関わり日本の生活様式を芸術的に高めたものは多いのです。

日本の文化への茶道文化の浸透に伴い(当時の日本人が明確に意識していたか否かは定かではありませんが)「日常の行いすべてをD-コミュニケーションにする」文化も生活文化全般に浸透していったと思われるのです。

以上を踏まえ茶道におけるD表現・宗教表現の表記は上図のようになるものです。

2-4 芭蕉の俳諧に見る王朝文化のD表現の継承 D表現の拡大

次に松尾芭蕉の俳諧にいきます。

松尾芭蕉の「おくのほそ道」は読む人が日本や中国の古典を思い浮かべて「偲ぶ」ことで深くあはれを感じ鑑賞できるようになっています。

「おくのほそ道」で芭蕉は最初の「発端」で李白を引用し、西行に由縁のある柳を見て「田一枚植ゑて立ち去る柳かな」と西行を偲んで詠み、奥州平泉ではそこで最期を遂げた義経を偲び「夏草や兵どもが夢の跡」と詠みます。

「おくのほそ道」は中国の古典、日本書紀、日本の古典、様々な故事などの知識と情感を重ね偲び鑑賞する構成になっている、脳内AR/VRの王朝文化の「偲ぶ」文化を継承しています。

芭蕉の俳句を見てみましょう。

「道のべの木槿は馬に喰われけり」道沿いに綺麗に咲いていた木槿の花が、ぱく、と芭蕉の乗っていた馬に喰われてしまった情景です。

「五月雨を集めて早し最上川」

どちらも、俳句は十七文字と言う極限的に少ない文字数、欠落しているとも言える情報量によって読んだ人の脳内に膨大な情緒情報、美の感覚を創出する文学であり王朝文学のD表現を継承するもの といえます。

なお芭蕉の俳諧も茶道と同様に『五山-禅僧文化的な特性』を有しています。

芭蕉の俳諧の根底には求道的な強い自己が感じられます。

芭蕉の俳諧は情緒に流されること無く無心であり、抑制・禁欲的です。

表現に於いては「さび」「閑寂」を旨とし、描かれる自然は力強い場合は有っても心理侵襲的な生々しさは皆無と言えます。

次に芭蕉の俳諧に見る『美-D認識の拡大』について。

芭蕉の弟子の土芳の「三冊子」に俳句を詠む心得の説明があります。

大意を現代語で書きますが、

-師の芭蕉の言葉に「松のことは松に習え、 竹の事は竹に習え」とあるが、これは自分の眼、意識による勝手な推量から離れる必要性を説いている。

詠む対象に「習う」ことをせず、自分の思い込みのままに見て理解したと思ってしまい「習」わずに終えるのである。

「習う」とは、目の前の対象に対峙し没入するそのときに対象の微-本質が顕わになり、自ずから情感が興り句となる過程を言う。たとえ微-本質が顕わに出たと思っても、それがその対象から自然に出る情感でなければ、それは対象と自分が別々になっていることであり、真の情感に至らない。自分の勝手な思い込みにより作られた句になるのである。

こちらを以下のように噛み砕いてみました。

『塩鯛の歯ぐきも寒し魚の棚』『葱白く洗ひたてたる寒さかな』

ふたつともに芭蕉の句です。

下の図の黒い人影の意識状態では「腥い魚の棚」「洗いたての葱」は「美」と程遠い灰色のものに見えますが修行した後のピンクの人影の意識状態では詩的情景、美的内容としての観照が成立しその炎(美)が見えています。

ピンクの人影の意識状態ではこれらの句が「D表現」になっているのです。

黒い人影は、私意に囚われた勝手な推量で対象を見てしまう通常の意識状態です。彼の眼には対象の灰色の外面しか見えません。

これを、修行を通してピンクの人影-私意を離れ対象に対峙し没入し、対象の微-本質を見ることのできる意識状態になると、灰色の姿の中のものの本質(炎)が顕わになり自ずから情感が興り句となるのです。

俳諧は新味を追求します。芭蕉も三冊子で「つねに風雅の誠を責め悟りて」と記しています。陳腐や月並みを避け、一見して「美」と程遠いものでも「D表現の素材」として探掘し続けることが俳諧であり、

俳諧においては道のべの木槿、塩鯛の歯茎、…従来は詩歌の対象となり得なかったすべて、悲苦哀傷にかかわる事象までを対象に拡大、D表現・D-コミュニケーションの対象に転換し人間の感情-感受性を拡大していくのです。美-D表現、D感情の拡大です。

句を詠む場の『予期』と『驚き』

俳諧で句を詠む際の『予期』と『驚き』を見てみましょう。

三冊子に記された芭蕉の言葉に在るように、俳諧では

●生活の中で「つねに風雅の誠を責め悟りて」美-D表現の素材を待ち求め続ける態度=祈り待ち-予期する心があり、「その微の顕れて情感じ」自ずから情感が興り=心が動き-驚き句となるのでした。

そして芭蕉の俳諧の道では

●「つねに風雅の誠を責め悟りて」=修行、「私意をはなれ」=無心 が称揚され、●俳諧-藝道への讃え・畏れの心があり、常に、より風雅の誠に近付くように己を省みて方法を改め続けていく-悔い改めの心があると言えます。

俳諧における<句を詠む場>の特徴を図にしてみました。

俳諧の道とは、日常生活の中で「つねに風雅の誠を責め悟りて」-風雅の訪れを「祈り待ち-予期」し「その微の顕れて情感じ」-「感動には心が動く-驚く」生き方です。

俳人は「修行 無心(人-内面)」の状態にあり、モノ-対象に向き自ずから情感が興る際には、「物に入りて」、モノと自分が一つになる-「モノと自分で一つの場」を形成しています。

芭蕉が-俳人が句を詠むとき、俳人はその場の主のようです。そこには場の設え(モノ・環境)も儀式や振舞い(人-外面)も不要なのです。

俗事・非苦哀傷の中にさえ風雅が現れます。

芭蕉の目の前で馬に喰われた木槿の花という一回性の出来事が数百年も句の形でこの世に残響していることなどには、モノ・人・場の一回性(一度だけ)とその強さを強く感じるものです。芸道への讃え・畏敬・悔い改めの感情も句を詠む場にあると言えます。

能や茶道が集団で神意にお伺いを立てる宗教儀式の場に似ていたこととは異なり、俳諧においては「個」が、ひとりで「モノ-対象と自分で一つの場」を形成しています。D感情的な、聖なる場が形成されていると言っていいのではないでしょうか。

この「D感情的な聖なる場」が宗教的なものか否かは保留とさせてください。

以上を踏まえ俳諧におけるD表現・宗教表現の表記は上図のようになるものです。

和歌を詠むときの『予期』と『驚き』

なおここで数百年遡って古今和歌集の和歌の文化にも『予期』『驚き』があったことを確認しておきましょう。

秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる

谷風に解くる氷のひまごとにうち出づる波や春の初花

●古今和歌集のこのような和歌が詠まれるには、生活の中で常に精妙な自然の変化に耳を澄まし待ち続ける歌人の祈り待ち-予期する心が前提として必要です。そして、このような変化を見出した歌人の心には動き-驚きがあり、それが歌となったのです。

古今和歌集では実際に自然を写生的に取材した歌は少ないとも言われているのですが、万葉集に遡ると自然等に写生し心が動き-驚き詠まれた歌が多々あります。また、古今集の「写生ではない歌」の場合でも、歌人には歌を詠む際に「歌の題材を心の中で探し・思い出し・様々な事象に思いを馳せる」でしょう。それは祈り待ち-予期する心に似ているのではないか、またその過程を通して生まれた-詠まれた歌に対しては、作った歌人も歌を聞いた人も、驚き-動く心があったのではないかと思うものです。

ここにおいて和歌-王朝文化のD感情も『予期』『驚き』『讃』『畏』『救』『鎮』の6感情で構成するものとします。

なお、和歌という領域においても

●中世の歌論書には和歌を仏道修行と捉える記述が多々存在し、また「心を澄ます」など無心の境地を思わせる記述も多々あります。

●和歌-藝道という仏道修行に近い道に対する讃え・畏れ・悔い改めの心-より良き歌道を追求しようという心-があったと言えるでしょう。

2-5 浮世絵に見るD表現

ここから浮世絵のD表現を見ていきます。

江戸時代…参勤交代で武士が江戸に集まり江戸は巨大消費市場として発展しました。浮世絵が普及した時代、浮世絵一枚の価格はそば一杯超程度の価格だったようです。

浮世絵は庶民から武家まで幅広い階層の人々の支持のもとでその表現を成長・発展させていき、江戸を中心とした幅広い階層の人々の願望や美意識、価値観、理想と密着したものとなりました。その意味で同時代の西洋画の「富裕層が見るための庶民の生活画」と浮世絵とは大きく性質が異なることを押さえておいてください。

下の絵は浮世絵の前身と言われる、江戸時代初期の舞う女性や生き生きとした女性の絵画です。あとで後の時代の浮世絵の女性と比べます。

先ずは浮世絵の美人画です。

「浮世絵の創始者」と言われる菱川師宣により木版画の美しい絵が庶民はじめ全階層に提供されたのは17世紀後半のことでした。

次いで鈴木晴信らにより多色刷り、鮮やかな色の「錦絵」と呼ばれる浮世絵が創られ普及していきます。18世紀後半のことです。

下は浮世絵=「錦絵」の黄金期18世紀末の鳥居清長や喜多川歌麿の絵です。

浮世絵の美人画で喚起されるD感情は、この女性たち-美の女神に対する「讃え」のような気持ちと考え『』に囲まれた『讃』―右の表の、右上に表記―のD表現としました。

さて、このピンクの「讃えます、畏れます…」の図の説明をします。

左の真赤の図は神仏-不動明王や山越阿弥陀図、地獄図などの宗教表現です。

真ん中は能です。宗教表現ではないのですが「怨霊や神仏をお招きするような濃密なD表現」なので濃いオレンジに表記しました。

右のピンクが浮世絵です。神仏とは関わりのないD表現と言えます。

(黒ではなくグレーの枠で囲っている意味は追って説明します。)

宗教表現とD表現はこのように繋がっていると整理しております。

では浮世絵に戻ります。

浮世絵-美人画に見るD表現の「抑制・型など」

左の花下遊楽図屏風、湯女図と右の浮世絵の女性を比べてみましょう。

左がエロスの生々しさ・内面の意志を感じさせ見る人間を誘惑-侵襲する感じで写実的で型が無く自由、一人ひとりの個人の実存が感じられる…のに対し

右はエロスの生々しさからは遠いです。誘惑-侵襲する感じが少ない。洗練された「型」に沿った表現で意思を持たない美しい人形のような女たちです。

この抑制・型があるので、グレーの枠で囲いました。

ところで、この絵がありました。喜多川歌麿「北國五色墨 川岸」です。

描かれているのは荒んだ下流の遊女の姿です。幕末に向かい、生々しい浮世絵美人画、枠を超えようとする浮世絵は一方で増えていったのでした。

次は役者絵・武者絵に見るD表現です。

役者絵とは歌舞伎役者を描いた浮世絵で、個々の役者の個性を似顔絵として魅力的に描き分ける技術を高めていきました。

武者絵は平家物語や太平記など軍記物、中国の水滸伝、南総里見八犬伝など読本をも題材に取り込み、錦絵の主要なジャンルに成長します。

ご覧のとおり、闘う神-金剛力士像を思わせるような戦神への「讃え」「畏れ」「滅ぼしたまえ」的な気持ちが喚起されると考え『讃』『畏』『滅』に表記しました。

浮世絵-役者絵・武者絵に見るD表現の「抑制・型など」

一見生々しさと迫力を追求し個々の役者の個性も感じられる役者絵ですが、そこで描かれるのは幕府の管轄の下にある『統制された悪所である歌舞伎小屋の中での嵐・演じられている感情』でした。

役者絵・武者絵は似顔絵-浮世絵のフォーマットを遵守した上での表現であり、描かれる鬼や化物も心理侵襲的なものではない-本当に心を畏れさせるものではないと考えます。幕府の統制で、浮世絵-役者絵・武者絵では現実の生々しい社会政治に関わる事象は表現を許されなかった事実もあり、役者絵・武者絵も枠・禁欲・抑制の中の表現として、黒ではなくグレーの枠で囲い表記するものです。

続きまして名所絵に見るD表現です。浮世絵の名所絵は葛飾北斎「富岳三十六景」、歌川広重「東海道五拾三次」が人気を博しカテゴリーとして確立。「美しい」題材を描き続けてきた浮世絵-錦絵ですが、1830年代の頃、江戸及びその郊外は都市開発の結果、ようやく「美しい」佇まいを獲得し浮世絵の題材となっていきます。

「神奈川沖浪裏」の波間の三艘の小さな舟。激しい波濤に今にも舟は沈みそう。「波よ鎮まり給え・救いたまえ」の人間たちの声が聞こえるようです。

富士山は遠く揺るがず超然と静観しています。

「凱風快晴」の富士の人を寄せ付けぬ魔神の如き威容。人は畏敬の念を抱き壮大な美を讃え、心中の疚しきことを悔い改める人もいるかもしれません。

これらは人格神に対するような『畏』『讃』『鎮』『救』『悔』などの感情を喚起するものでしょう。

続いて歌川広重「東海道五拾三次」です。

「戸塚 元町別道」。当時の旅は歩き詰めで道中も不安でした。陽が沈む前に旅籠に到着しひと安心の場面です。旅籠は旅人を「ようこそ」と受け容れ安心憩いを提供し、道中の無事を祈り送り出してくれる場でした。

「吉原 左富士」。旅人は三人の子どもです。道中の無事を松並木も左遠景の富士も祈り見守る如くです。道中で道端の花や緑は子どもらの心を慰め、雨が降れば松並木が傘となり喉が乾けばきっと湧き水が見つかるのでしょう。

これらの絵は見る人に憩いや安心、旅の無事への祈りと感謝などの思い-

広い意味での何か大きなもの、その美と存在に対する『讃え-賞賛と感謝』

の感情を喚起するものです。

広重は江戸の町などの美しさをこの上なく情緒豊かに描き圧倒的な支持を集めました。朝焼けや黄昏時の空の微妙な風情を表現し、夏の雨、奥深い雪の景色、江戸の町や地方の宿場町、街道の情景を描いた広重の絵を筆頭に、

浮世絵は当時の人々に江戸の町や様々な名所の、理想化された日本の自画像を提供することとなっていきました。

広重の絵を買い求めた人たちは、自分の知っている場所の美を理想化してしみじみ思い起こし、自分の知らない場所の美を想像し思いを馳せました。

広重の絵は和歌-王朝文化の日本型の情報世界-美意識、『いまはこの場に無い-あるべき完全な美を想起し「嘆き、惜しむ」美意識』を踏襲するものです。

広重の絵などの宗教-D表現はどのようになっているのでしょうか。

『いまはこの場に無い-あるべき完全な美を想起し「嘆き、惜しむ」美意識』、和歌-王朝文化のD感情を喚起することは先に見ました。

また北斎の絵にも広重の絵にも、人格を持った大きな存在に対するような感情が喚起され、『人格D表現』と見えます。

そして、山水画・唐絵に見られたような非人格神的な『自然宗教-D表現』の要素も見えるところです。

さて、能や茶道・俳諧においては『自然宗教-D表現』は描かれる自然に紐づけられ、『人格D表現』は能という芸道・千利休や茶道や俳諧の道に紐づけられ、『王朝的D表現』はあはれの情緒に紐づけられるなど、宗教-D表現の分解ができました。

しかし、名所絵においては三つの宗教-D表現は、すべて「描かれた自然と風景」に紐づけられ、三つの宗教-D表現が混融しているのです。図では三つの宗教-D表現を意味する三つの丸が一つになっていることを現わしました。

北斎や広重の名所絵などには、日本人の異なる宗教-D表現が境界なく混融して現れていると考えるものです。

広重などの絵師が様々な場所を「名所」として描くことで、

当時の人たちは「なんということもない景色」に「名所」の美を認識し、D感情を自ら喚起する能力を会得していったのではないでしょうか。

当時の江戸の人たちが明確に意識していたか否かは定かではありませんが、浮世絵と江戸の人たちの行動と文化を見る限り、

D感情の能力、D感情の快さを会得した人は、周囲や暮らしでD感情を求め、 街並みを美しくしたり、街道沿いに松を植えたり、よりD感情が喚起されるように自分の周囲の事象を美しくすべく介入し、それは風景を「理想化された自画像」に近付けていったようです。

美しく描かれることは、祝福や存在する意義に繋がります。日本橋も戸塚も吉原も「ただの場所」ではなく「意味がある-祝福されたかけがえのない場」に変容していったのです。広重の絵は一般庶民向けの商品として高く評価され流通した-つまり、当時の江戸の庶民はD感情をもち世界を美しくとらえる視点を獲得していったのです。

以下「浮世絵の鑑賞基礎知識」から抜粋させていただきます。

『(浮世絵の)美人画は、錦絵が創始された明和年間の頃から、一般の家庭生活に取材することが多くなり、母や子の日々の暮しぶりが報告されるようになる。江戸の人たちは、季節や人生の節目節目を折り目正しく祝い、記念して生きていたから、春信が描いた衣更えとか、七五三の宮詣とかの絵柄は、多くの人々に共感をもって迎えられたに違いない。炊事、洗濯、縫物といった家庭内の女性の仕事ぶりも、美しく理想化して描き表された。』

右上に喜多川歌麿の「台所美人」という浮世絵がありますが、この絵は台所仕事のつらさと楽しみを伝え、難儀な仕事であることも暗黙の裡に伝えています。

「浮世絵の鑑賞基礎知識」の図版をご覧いただければおわかりのように、料理をする母娘、桃をむく女性、洗い張り-洗濯、針仕事にお化粧、挿し花と、町の暮らしの美を多々浮世絵は取り上げています。

小林先生の記述にあるように、

美人画-浮世絵には市井の人々の日々の暮しぶり、季節や人生の節目の行事や家庭内の家事、家庭内の母子の姿、仕事風景までも美しく理想化されて描かれるようになっていきました。

下の歌川国貞(三代豊国)の「今様見立士農工商・商人」は上野広小路にあった絵草紙問屋「魚栄」の店頭風景で店員も客もみな美麗な美人画に「美化」されて描かれています。

名所絵を見て人々がしみじみと情感-深い憩いや慰安などの伴うD感情を感じたように、このような美人画を見て人々は(明確に意識していたか否かは定かではありませんが)深い憩いや慰安の伴うD感情を感じるようになっていきました。このような市井の暮らしを描いた美人画が商品として販売され支持された-購入されたことはそれを示しています。

絵師たちが暮らしの隅々までを美しく描くことで、当時の人たちは「なんということもない日常」の中にの美を認識しD感情を自ら喚起する能力を会得し、人々はよりD感情が喚起されるように暮らしを美しくするようになっていったでしょう。

人々はそのことに、しみじみとした情感-深い憩いや慰安などの伴うD感情を感じるようになっていき、人々は日常の営為をD表現・D-コミュニケーションに転換する視座を獲得していったと思われるのです。

浮世絵-美人画と実際の暮らしは相伴って「理想化された自画像」に近付いていき、美人画と現実の暮らしは相伴って美しくなっていったのです。

先に名所絵のところで、旅先で旅人を見守るような何か美しい存在が、人々を見守っているのではないかと記しましたがこの人間を見守るような美しい何かは、美人画に描かれたような江戸の市井の暮らしの隅々までも見守っているかに思われます。

美しい名所の自然の中、人工的な江戸の町中、暮らしの只中、人間の関わる世界すべてが「自然」のような何か美しい存在に見守られ、江戸時代の人々はそれと関わるD-コミュニケーションを広く行っているのではないかと考えます。

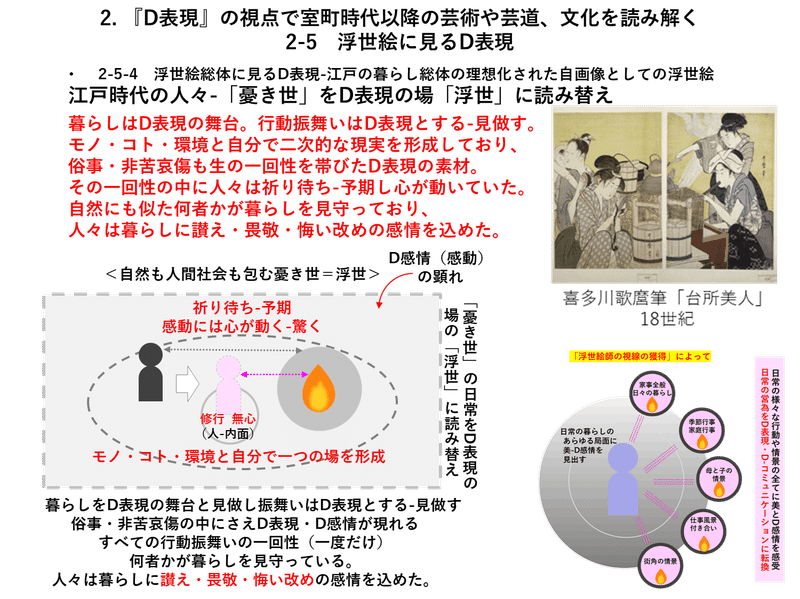

江戸時代の人々-「憂き世」をD表現の場「浮世」に読み替え

江戸時代の人々は、現実の「憂き世」を、D表現の場「浮世」に読み替えている部分があったのではないでしょうか。

江戸の暮らしはD表現の舞台です。日常の台所仕事も子育ても季節行事も行楽も、行動や振舞いはD表現とする-見做すのです。モノ・コト・環境と自分で二次的な現実を形成している中で暮らしていました。

俗事・非苦哀傷も生の一回性を帯びたD表現の素材です。

その一回性の中に人々は祈り待ち-予期し心が動いていたのです。

広重の名所絵で、大いなる自然の見守りが感じられたように、市井の暮らしを自然にも似た大いなる何者かが見守っています。

歌麿の「台所美人」が人々の暮らしの美を讃えたように、人々は暮らしに讃え・畏敬・悔い改め-暮らしを良くし楽しむような精進-などの感情を(無自覚的かも知れませんが)込めていたと思われるのです。

ここで「無自覚的」と書きました。

現代の私たちには、浮世絵の名所絵や「台所美人」のような暮らしを美しく描いた絵は「江戸の自画像」*に見えますし、江戸時代の人たちもそのような認識を持っていたのではないか、と想像されます。しかしこれは私たちが近代以降に獲得した眼差しに依るもので、江戸時代の人たちは意識的にはそのような認識は持っていなかったのではないでしょうか。

幕末の日本人は浮世絵の価値をほとんど評価しておらず、浮世絵の名品は大量に西洋に流出しました。浮世絵の価値を、広重の絵や「台所美人」の背景にある意義を深く思索したり互いに共有したりはしなかったようです。

例えば・・・十歳くらいの「おりこう」な子どもが、暮らしを美しくしたり心を込めて人や物事や自然に相対し礼儀作法を美しくこなしたりしつつ、その意義や精神性を自覚していない、言葉で論じたり認識したりしていない状態が想像できると思いますが、それに擬せられるような意識-認識状態が江戸時代にはあったのではないでしょうか。

この論点は、追ってまた議論させていただきます。

(*千葉正樹先生・大久保純一先生の著書の表現)

以上、美人画、役者絵、武者絵、名所絵などの浮世絵は総体として以下のような宗教-D感情を喚起するメディアとして機能していたと考えられ、以下のように標記するものです。

次は、「イエ」という組織に見るD表現、「社会関係の中のD表現」です。

2-6 「イエ」という組織に見るD表現 社会関係の中のD表現

1979年出版の「文明としてのイエ社会」は、日本の組織原則「イエ原則」を歴史を遡り分析。江戸時代に各大名家-藩、家臣の家、特に豪農商家で具現化、洗練を見た「イエ」は明治-昭和に至り企業・労働組合の猛烈社員・活動家を生んだのです。

讃える-藩や豪農商家の主君や始祖開祖を讃え畏れ、イエのために日々己を反省し工夫を重ね精進し(悔い改め)、赤穂の忠臣蔵の四十七志は、主君を救う、主君の名誉を救う-回復するために、敵を滅ぼし主君の無念を鎮めるために命を捧げました。D感情に突き動かされたD表現です。「葉隠」は忠臣蔵の事件の十数年後に書かれた武士の修養書-当時は禁書の扱い-でしたが、この「葉隠」にもイエの思想が見えます。

芸術ではなく社会関係上で表現された「D表現」の営為と理解できます。

D表現・D感情は、人の生き死ぬ理由にまで結び付いているのです。

以上 2章では、茶道から江戸時代の文化、イエという社会関係まで、至る所に『D表現、D感情の拡大』が見られたこと、江戸時代にはD表現、D感情に埋め尽くされたかの文明を築いていたことを見て頂きました。

次章では、これまでの内容を集約して論じます。

3 私たちの文化-文明 「宗教表現・感情」から「D表現・感情」へのシフトと個人・社会の安定と経済社会の発展

3-1 日本文化における「神仏からの自立」の方法・戦略

「D表現・D感情」の危険性に対する防御措置

3-1 日本文化における「神仏からの自立」の方法・戦略

「D表現・D感情」の危険性に対する防御措置

先ずは浄土教の時代から江戸時代に至るまでの五山の文化・能・心敬の連歌・雪舟以降の山水画と唐絵・茶道・俳諧・浮世絵・イエ社会・・・

芸術や芸道、社会などは「畏れ」など人間の精神の力を超え精神を脅かす心理侵襲的な力にどのように対処してきたかをまとめてみました。

図が小さいので下半分を拡大します、

中世の浄土教の時代の宗教表現と、右側、江戸時代以降のD表現を比べてみますと、右側の江戸時代以降は

1 自然から自立した強い自己 を確立し

2 無心-神霊の相対化 をしています。

3 生々しく心理侵襲的ではない自然-世界 を描き、

4 型・禁欲・抑制 が表現にはあります。

5 空間の限定 能や茶道など、空間を限定する選択肢もあり

6 修行 日常生活まで「修行」のような部分があります

7 無心-美を喝破する眼 無心の眼で灰色の現実に美の炎を見出しました。

この1~7は日本における『神仏からの自立』の戦略パッケージと言えます。

日本においては、神からの自立の際に、1.の「自然-神から独立した強い自己の確立」のみならず、2.から7.までの様々な方策を組み合わせて、宗教やD表現という危険なものの防御措置として発展させた と考えるものです。

3-2 日本文化における「宗教感情」から「D感情」へのシフト

私たちの文明における近代化-神仏からの自立の過程は、神仏に対する「宗教表現・感情」から「D表現・D感情」へのシフトの過程でした。

「D表現・D感情」には広義の人間を脅かすもの-「畏れ」など心理侵襲的な要素があり日本文化はその危険性に対する多様な防御措置のパッケージとして発展を遂げました(前の図の1から7)。

「D表現・D感情」が人間を突き動かす強大なエネルギーは日本文化の広範な領域で活用され、それは個々人や組織集団にD感情-慰安や深さ、安らぎをもたらしたのみならず、江戸時代以降の日本の経済社会の発展にまで繋がっていると考えられます。

この図のように「宗教感情に翻弄されている状態」から「D感情を主体的に使いこなす状態」にシフトした、と見るものです。

続きまして

3-3 私たちの文化 『二次的自然-D世界』

先ほど見て頂いたように、茶道から江戸時代の文化まで様々な『D表現、D感情の拡大』が見られるのでした。しかしそれ以外にも江戸時代には至る所に『D表現、D感情の拡大』が見られるのです。

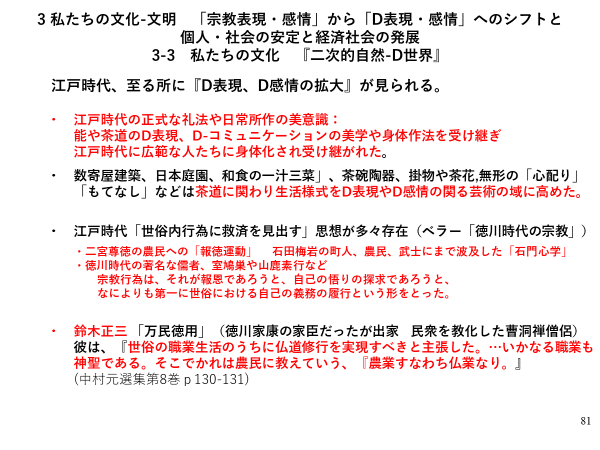

江戸時代には至る所に『D表現、D感情の拡大』が見られる

江戸時代の正式な礼法や日常所作の美意識は、能や茶道のD表現、D-コミュニケーションの美学や身体作法を受け継いだものです。

そして数寄屋建築、日本庭園、和食の一汁三菜、茶碗陶器、掛物や茶花,無形の「心配り・もてなし」などは茶道のD表現やD感情を受け継ぐものでした。

また江戸時代には「世俗内行為に救済を見出す」思想が多々存在しました。

二宮尊徳の農民への「報徳運動」、石田梅岩の町人・農民・武士にまで波及した「石門心学」、徳川時代の著名な儒者、室鳩巣や山鹿素行なども同様の思想を述べています。(ベラー「徳川時代の宗教」)

鈴木正三は『世俗の職業生活のうちに仏道修行を実現すべきと主張した。…いかなる職業も神聖である。そこでかれは農民に教えていう、農業すなわち仏業なり。』(中村元選集第8巻)とあります。

さて、先に浮世絵を論じている個所で、江戸時代の人たちが暮らしを美しくしたり心を込めて人や物事や自然に相対したりしつつもそれは「無自覚的」でありその意義や精神性を言葉で論じたり認識したりしていない状態だったのではないかと記しました。

その後江戸時代至る所に『D表現、D感情の拡大』があったことを見ました。

イエ社会的な、藩や豪農商家の社会関係上で表現された「D表現」の営為。

能や茶道のD表現の美学を受け継ぎ日本中に広まった礼法や日常の所作。

茶道のD表現に紐づけられる建築や日常の茶碗や「もてなし」に至る文化。

二宮尊徳や石田梅岩・鈴木正三・儒者の、生活や職業生活がそのまま救済の修行であるといった思想・・・。

江戸時代の人たちは暮らしを美しくし心を込めて人や物事や自然に相対し、礼儀作法を美しくこなし、それらD表現の営為は「行動」に現れ江戸の文化を形成しつつも、

江戸時代の人たちにその意義や精神性は自覚されず言葉で論じたり認識したりされていなかったかと思われるのです。

続いては、江戸時代のこの文化は現代にも引き継がれ、現代の私たちはその意義や精神性を『自覚』し言葉で表現していることを見て頂きます。

「職人衆昔ばなし」昭和42年、昭和の職人のお言葉を見ますと

「『庭づくりは命作りだ』ということです」「コテの先へ自分の心を入れて、コテになり切って仕事をしろ」、「春の芽立ちの色、夏の緑、秋の雨音、冬の枯れ枯れと、こんな小庭にもそれぞれ自然がしぜんに生きるよう、殺さぬよう、心を配ってはあるんですが、どんなものでしょうか。」

とか「あと、『だけど仕事の楽しみは、この腕と道具が知ってらア』」。

これらの職人の方々の仕事の在り方はD表現・D感情・D-コミュニケーションの営為であり、それを『自覚』されています。職人の方々の言葉には、求道的-「宗教的なもの」も感じられるものです。

昭和の時代の日本人の精神性の表現の一例として河合隼雄先生の「『日本人』という病」を引用させて頂きます。赤字の所だけ読みます。。。

『日本は宗教性というものが現実生活と混ざっているのです。… 聖なる世界と日常がものすごく重なっている生活をしているのが日本人だと思います。

だから、思いがけないところで宗教性が入ってきたりします。…そして、自然との一体感とか、自然に対する畏敬の念とかいうものが日常生活の中に入り込んでいたり、昔は物が少なかったこともあって、物を大切にするというところにも宗教的なものがありました。…ご飯粒を落としてはいけませんというふうなことは本当は心の問題、宗教性の問題、物も心も一緒くたになっていますから、日常の生活が宗教に関連してくる。仏教的に言えば、手ぬぐいなら手ぬぐい一つが即ち仏という考え方になります、だから日本の工業製品というのはすごく品質のいい物ができるのです。…

日本人は仕事をきれいにするという中に宗教性が入っているのです。完全な品というものと完全なる仕事というものは、どこかで対応しているのです。非常に完全な姿というものがあり得るのだとか、自分がそれに関係しているのだということで、自分が生きていることと完成とか超越とかいうことが、知らないうちに関係しているのです。日本人の場合は、何気なしにやっているいろいろなことの中に、宗教性がすっと入り込んでいるのです。』

河合先生の「宗教性」の語は本論の文脈では「D表現」「D感情」と読み替えられます。河合先生の記述は近代的にD表現を『自覚』している表現です。

ここでこれまでの議論を集約します。

これまでに見た宗教表現とD表現の推移図をまとめ、図の一番下に「二次的自然-D世界」と表記しました。

江戸時代の人たちは、自然も人工物も文化も町もその賑いもその総体を人間にとって尊い、自分たちを包み込み護ってくれる自然-「二次的自然」として見出しました。

そしてこの「二次的自然」のもとで、台所仕事・職人仕事・子育て・イエ-会社の仕事・社会的なお付き合い・祭の準備・自然との関り・・・に心を込め精を出すことをD表現の営為にできる文化を造っていきました。

それは私たちの住む世をそのまま二次的現実である「二次的D世界」、Deepな場-世界にするものである、と考えるものです。

『二次的自然-D世界』は、王朝文化的な「王朝・五山D表現」、人格神的な「人格D表現」、「自然宗教D表現」及びそれの混淆した宗教-D表現の舞台と言えます。(左下の三重丸の図です)

日常の仕事・人間関係・モノや自然との関り等あらゆる局面がD表現の機会となり(大きな丸と小さな丸の図です)、

人はモノ-コト-環境と自分が一体化するような場を形成しました。(真中の図です。)

そしてイエや親族・仕事の関係・村や地域社会などは、しばしばその場で一体化し、『二次的自然-D世界』の場が社会-生活空間を覆い尽くすこともあったのではないでしょうか。

ただし

江戸時代の人たちは『二次的自然-D世界』の中に生まれ育ち共に生きつつもその意義や精神性は自覚されず言葉で論じたり認識したりされていなかったかと思われるのです。そして『二次的自然-D世界』の文化は江戸時代以降、明治大正昭和に連なる近代化の中で、近代人の言葉で、その意義や精神性が言語化されつつ生き続けているかと思われるのです。

ここから、少し補足させていただきます。

補足

先に大名家や三井家のような商家のイエ社会における社会関係や人の存在意義などがD感情のフレームで表現できることを示しましたが、

・戦後の架空の技術者の「生きる理由」

わたしたちの文化・文明はD表現の枠内にある のではないでしょうか。

上の図は〈架空の技術者の例〉です。

第二次大戦後の、日本が貧しかった復興期の頃の世界最小のラジオの開発に取り組む〈架空の技術者〉の心はD感情のフレームに載せられるのです。

この技術者には『日本を世界に打ち勝つ科学技術の国に』との理念を掲げる勤め先の会社の経営者を崇拝し研究開発に取り組みます。

目覚ましい直観、商品開発にブレイクスルーが起こる時には異様な高揚感、全能感に包まれるでしょう。

同年配の友人が戦死した中自分一人生き残った畏れ、悔いがこの技術者を駆り立てています。

『自分も技術力で日本のみんなを救いたい』と商品開発に取り組み、

太平洋戦争の死者と敗戦に途方もない悲しみ、死者の魂が「救われますように」との思いを抱えています。

無念の中死んでいった人たちへの「鎮まり給え」の思いが根底にあり技術力で世界に勝つことこそが死者への鎮め-はなむけ-弔い合戦と思っています。

部品や仕組みづくりに精魂を傾け、一身を捧げ自分を犠牲にすることを厭いません。不安を脇に置き無心の境地で開発に集中し取り組みます。

「この技術者の思いはD表現の枠内にある」のではないでしょうか。

「鬼滅の刃」

こちらは「鬼滅の刃」。映画興行の日本記録を樹立など記録的大ヒットでしたがこの作品の魅力もD感情のフレームに載せられるのです。

《鬼滅の刃》

2020年に大ヒットしたこの作品の中に『讃・畏・悔・救・鎮・滅』ならびに禅の無心に紐づくようなD表現を探してみましょう。

●『畏』:『鬼滅の刃』には、例えば「遊郭編」の「堕姫」「妓夫太郎」を始め、見るも恐ろしい地獄の使いのような鬼による身も凍る所行が多々出てきます。『畏』の D表現です。なお遊郭編の二人の鬼はもとは人間の子どもの兄妹でしたが過酷な運命の下に生まれ育ち最後には惨殺されかける「生き地獄」を経て人間を憎悪する鬼に生まれ変わります。

●『讃』(讃え)『滅』:鬼殺隊の「柱」と言われる剣士たちは超絶的な戦闘力で鬼を『滅』ぼす、まさに戦神の如く華麗な雄姿(『讃』のD表現)を多々見せてくれます。

●『讃』(讃え帰依):鬼殺隊当主、産屋敷耀哉は隊員から神仏のように崇敬され(『讃』のD表現)かつ「お館様」と親のように慕われる鬼殺隊の要です。鬼殺隊は鬼との熾烈な闘いの中千年以上にわたり存続し続けてきました。千年の時をも繋ぐ鬼殺隊という組織、それを成り立たせる人の思いこそが「永遠」なのだ、という耀哉の言葉は「イエ組織」的です。

●『救』(「イエ」組織的):鬼殺隊を支える「柱」の剣士の一人、煉󠄁獄杏寿郎は、強大な力を持つ鬼「猗窩座」との闘いで凄絶な戦死を遂げますが、死地にありつつ最後まで退かず、鬼殺隊員、柱としての「人を鬼から護る」という責務を全うします。

●『救』:『鬼滅の刃』には痛切な「救いの無い」悲しみや涙の描写が多いです。極悪非道の鬼でさえ、かつて人間だった頃の悲痛な過去が描かれ、読者(視聴者)はそれらの人間や鬼の死後の魂が救われるように祈ってしまうのです。

●『鎮』『救』『讃』(王朝-五山表現):自らの命と引き換えに猛悪な鬼を倒した「柱」の胡蝶しのぶは、やはり鬼に惨殺された姉の胡蝶カナエと共に死後の世界で桜吹雪の中で亡き両親に迎えられます。儚く消え去るものこそが美しく愛しい感受性は王朝文化に紐づくものです。

●『鎮』:『鬼滅の刃』では、怨みや妄執を抱えたまま死の間際に居る鬼に対して、その鬼の魂が安らかに眠るために「その怨みや妄執を鎮め給え」と祈るような気持ちになる場面がいくつもあります。鬼の怨みや妄執を恐れているのではなく、怨みや妄執を抱えたまま死滅することは、猛悪な鬼であっても痛ましいと感じてしまうからです。

能の複式夢幻能の、報われない霊や鬼の思いを聞き、彼らの魂が鎮まることを祈る物語、そのような伝統を「鬼滅の刃」-主人公の炭治郎は引き継いでいるのです。

●『禅の無心』:人を護るために鬼と闘う道を選んだ鬼殺隊の「柱」の剣士たちは若くして常に死と隣り合わせにある故の深い諦念の中にあります。人を護り鬼を滅することが自分たちの存在の全てであり、それ以外の全ては究極的には無であると悟っているのです。

この作品の「西洋のハリウッドの映画などには無い、能などに似た日本文化的な特徴」は『救い』『鎮め』『滅ぼせ』『禅の無心』『王朝-五山D表現』のD表現やイエ組織的な特性などに現れているのではないでしょうか。

「魔法少女まどか☆マギカ」

続いての「魔法少女まどか☆マギカ」 は2011年第15回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門大賞受賞他、多くの賞を受賞し海外での評価も高い作品です。この作品の魅力もD感情のフレームに載せられるのです。

見滝原という平和な地方都市を舞台に、人知れず人の命を奪う猛悪な「魔女」と中学生の「魔法少女」が闘うドラマです。絵柄から明るい魔法少女ファンタジーと思いきや、不気味なサイケデリック状の魔女の描写を嚆矢として、観ている人はいつの間にか怖しい、しかし続きを観ずにはいられないダーク・ファンタジーの世界に吞み込まれます。

●『畏』:「まどか☆マギカ」に出てくる「魔女」は人格があるか無いかもわからない意思疎通が不可能な邪悪な存在です。魔女は見滝原の街中の一部を突然異空間に変えてしまい、異空間の中に巻き込まれた人間は為す術もなく魔女の犠牲になってしまいます。不気味なサイケデリック状の魔女及び異空間の描写は、かわいらしい少女たちの姿とあまりにアンバランスであり得体のしれない恐怖感を醸し出します。近代的な安全な都市空間に突如出現する不条理な地獄。現代の地獄とはそのようなものかも知れませんが、これは中世の、人間に侵襲的なおどろおどろしい自然の現代的な表現かと思われるのです。

●『救』:『まどか☆マギカ』の主人公の平凡な中学生鹿目まどかは最終話に至るまで魔法少女にはならず、魔法少女である友人たちの苦しみや恐怖、悲しみ、死また死を間近で見守り続けます。視聴者はまどかの視点を通して「この魔法少女たちに救いはないのか」の思いを共にするのです。

●『鎮』(人格神的):最終話で魔法少女となったまどかが行ったのは、壮大な「呪鎮」でした。まどかは最大の魔女「ワルプルギスの夜」に対してさえ慈しみにみちた笑顔で対峙しやさしく手を差し伸べます。「もういいの。もう、いいんだよ。もう誰も恨まなくていいの。誰も、呪わなくていいんだよ。そんな姿になる前に、あなたは、私が受け止めてあげるから」。最大最悪の魔女の呪いと恨みは浄化され、巨大な魔女は解体されていきます。

●『救』:(人格神・阿弥陀仏的)最終話でのまどかの「願い」により、過去未来のすべての魔女は無効化され、世界中の、あらゆる時代の魔法少女に救いがもたらされました。まどかはすべての時代の、死に向かいつつある無数の魔法少女たちのもとに阿弥陀仏や悲母観音のような慈しみをもって「来迎」し彼女らの魂を救い続けます。

●『讃』『滅』:まどかの巨大な呪鎮は、巨大な呪いを生み出してしまいます。まどかは闘いの女神に姿を転じ呪いを滅ぼす強力な弓を放ちます。魔法少女となることにより宇宙の仕組みを揺るがすほどの存在となり強大な魔力を行使するまどかです。

●『禅の無心』:過酷な物語の進行に伴い、他の魔法少女が憎しみや怒りや妄執に囚われていく中で、まどかは友人の魔法少女の運命に心を切り刻まれつつも憎しみや呪いから遠い存在でした。最終話に至り魔法少女となり強大な魔力を放った末に、まどかは究極的に存在自体がひとつの概念に昇華します。仏教の「解脱」に近いイメージかもしれません。

●『鎮』『救』『讃』(王朝-五山表現的)ひとつの概念に昇華し、人間としての存在そのものも世の人の記憶からも消えこの世から去ろうとしているまどか。この世の者に惜しまれつつ夢幻の世界に消え去っていく美しいシーンは作品最終のハイライトです。

このように「魔法少女まどか☆マギカ」も、「鬼滅の刃」と同様に『讃・畏・悔・救・鎮・滅』ならびに禅の無心のD表現の文化を受け継いでいる部分があるのです。

物語の終盤で「まどか」は時間も場所も超越した存在になり、あらゆる時代の死して地獄に堕ちようとしている魔法少女のもとに「来迎」し彼女らは救済され安らかな死を迎えます。これは現代の阿弥陀来迎図なのです。

また物語の舞台、見滝原市-普段は美しい祝福されたかの町が「魔女」の出現と共におどろおどろしい空間に変容するのは、雪舟-江戸時代以降の祝福された町が浄土教以前の呪術的な自然-世界に逆戻りすることのように見えます。

このように「鬼滅の刃」「魔法少女まどか☆マギカ」など現代日本の作品も室町-江戸時代の美術芸道等と同様の『讃・畏・悔・救・鎮・滅』ならびに禅の無心に紐づいたD表現の文化を受け継いでいおり、

外国のコンテンツとの比較など別途精査が必要と思われますが『救い』『鎮め』『滅ぼせ』『禅の無心』『王朝-五山D表現』のD表現などには日本ならではの特性が現れていると思われます。

次は昭和の歌謡曲にD表現を見てみましょう。

〈昭和の時代のレコード大賞受賞の歌謡曲〉は和歌-古今和歌集の「偲ぶ」王朝の美のD表現を継承しています。レコード大賞受賞の「北の宿から」「シクラメンのかほり」は「失われたものを偲ぶ」『鎮-救-讃』の王朝文化的D表現です。さらに北の寒さと心の寒さ、清(すが)しい君とシクラメンなど、自然描写と人の心が一つになっている様も古今和歌集を思わせます。

「恋の歌だから失われた恋を偲ぶ、それが美しいのは当然」と思われるかも知れません。しかし「襟裳岬」はどうでしょうか。恋の記憶さえもない、何もない絶無の襟裳の春。寒さと悲しみしかない、それしか偲ぶものが無い。それが突き抜けた晴れやかさを見せています。「見渡せば花も紅葉もなかりけり」、徒然草や連歌の心敬の美意識が数百年を経て「日々の暮らし」を素材に綴られています。何もない中、寒い友だち-何者かが来訪-来迎してもいます。

演歌は恋の歌が多いから「失われてしまったことを偲ぶ美が多い」のではありません。逆に「失われたもの・ことを偲ぶ美」を歌うために「悲しい恋」を素材にしているのが昭和の歌謡曲なのです。恋は悲しい偲ぶものでなければならない、その意味で古今和歌集と同じなのです。

『わたしたちの文化・文明はD表現の枠内にある』のではないでしょうか。

皆さんはどう思われますか?

議論いただきたい事項

仮に本論の内容が本当ならば既存の学問に影響するというかご迷惑をおかけすることになります。。。先ず

●心理学

・感情心理学:人間の基本感情を宗教に淵源を持つD感情で説明できるかも知れません。現状では西洋の感情心理学における基本感情は幸福/怒り/悲しみ/嫌悪/驚き/恐怖などを含む諸説が並存し、定説がありません。

また西洋の理論の基本感情には「王朝D表現」に相当する感情が無いので、

現在の西洋の感情心理学では日本人の情緒を-例えば襟裳岬の情緒を-十分に表現できない可能性があります。

・ユング心理学の概念、内向/外向的性格に「 D表現の各種パターン」として理論的位置付けを与えることが可能かも知れません。

・人間性心理学-人間の生きる意味や生きがいは宗教/D感情に淵源があるのかも知れません。

・人が「恐い物語」「悲しい物語」を好む理由はD感情の理論による分析-

王朝物語の「悲しみの美」や能の「恐い物語の美」から理解できそうです。

日本の昔話の「儚く消える動物/女性 ごんぎつね型」は能の呪鎮の変形と推測されます。日本的な昔ばなしや物語元型の理論を宗教/D感情から導出できるでしょう。

●宗教学

日本人の宗教性-D表現/感情-二次的自然-D世界の概念が宗教学に導入されます。日本人の「宗教感情-D感情」と、西洋的な「宗教-religion」の比較研究が必要になります。日本人の宗教性を「宗教-religion」の概念で説明するのは不適切のようにも感じます。現時点での、日本人の宗教性に関する記述の全体に影響しそうです。

感情心理学-人間の「基本感情」の件だけ詳しく見てみます。

現代の感情心理学では人間の「基本感情」には諸説あってまだ定説が無いようです。日本心理学会企画の「感情心理学ハンドブック」にはEkman&Friesenの幸福 驚き 恐れ 嫌悪 怒り 悲しみ の6感情が紹介されており、またその他Plutchik、Barrettは上記8ないし9感情を基本感情として挙げています。

さて、先に「中世の浄土信仰の時代の感情の在り方」として人格神に向けた赤の讃え畏れ救い鎮め…等の6つ、王朝文化の『』で囲った白の『予期驚き讃畏救鎮』があったのでしたが、ここで

(自然-神霊に向けた自然宗教感情-薄緑の丸-をとりあえず置いておいて)

赤のEkman&Friesenの基本感情のうちの5つは、人格神に向けた丸い赤と符合することがわかります。

ここで「2驚き」ですが、

ブリタニカ国際大百科事典によれば「驚き」とは予期しない事態の突然の出現に伴う強い一時的情緒であり、アリストテレス (『形而上学』) の「驚きから哲学が始る」に遡るものです。この「驚き」及び黄色の「8期待」とは、平安時代の日本文化における『神の訪れ(来迎)及びその期待』と読み替えられると思われるのです。

上の黄色のPlutchikの「喜び」は「幸福」に近く、PlutchikとBarrettの「情熱」「信頼」は、キリスト教で言えば信仰宣言「CREDO」に近いようです。Barrettの「罪悪感」も赤丸の「悔い」に符合します。基本6感情は、宗教的感情と紐づけるとすっきりと由来が説明できるかに見えます。

平安時代から数百年、人々は良いことが起これば神に感謝を、幸福を伝え、悲しみの際には神に「悲しい」「救い給え」と必死に伝えていました。

仮に・・・日照りの際の村総出での降雨の祈りの際に悲しみを示さない不届き者がいたり、降雨の祈りで雨が降り村全体が感謝の祈りを捧げている際に感謝を示さない外れ者がいたならば。その者は、村全体が神の怒りを蒙ることを恐れ「神に悲しみを示せ、感謝の意を示せ」と厳命されたことでしょう。

この神仏への恐怖が徹底した数百年の間、宗教によって、人々の心にこれらの6つないし8つ,9つの基本感情が強烈に刻印されていったと思われます。

なお、日本文化で重要な「鎮め」の感情に該当する「基本感情」は、西洋の感情心理学の基本感情には無いようです。

「北の宿から」「シクラメンのかほり」の感動を表現する古今和歌集の「あはれ」のような感情も無いのです。

西洋由来の感情心理学の基本感情6感情では、国内映画歴代一位の「鬼滅の刃」の感動や、昭和のレコード大賞受賞曲の感動が記述できないとしたら、「日本ならではの基本感情」を考える必要があるのではないかと思うのですがいかがでしょうか。

●美学

日本における「美」とは宗教に淵源を持つD領域の営為と位置付けられるならば、日本文化に於いては「美学」の全体構造が大きく変わります。西洋や他の文明でもD領域理論が適用できる場合、「美学」の全体構造に影響が及びかねません。

●日本文芸論

「幽玄」「わび・さび」等の概念は明治大正昭和の時代に西洋の象徴主義などの思想の影響で現在のような理解内容に変化したようでいろいろ複雑なのですが・・・とりあえずD表現の理論で日本文化の鍵「幽玄」「あはれ」「わび」等の概念群の定義や説明が可能になります。私が知らないだけかも知れませんが、現時点ではこれらを一貫して論じられる理論や概念定義はないみたいです。

●企業社会での人材論・組織論

イエ組織的な「上位者の恩に無限に報いる」などの倫理がいまだ日本人を動かしている、「あはれ」の感情が上位者と下位者、闘うもの同士さえ繋ぎ働く理由になっているとしたら、これらをわきまえずに西洋由来の論理的な人材論や組織論を持ってきても「優秀で素直で理論好きな一流大学出身」の人しか動かないのではないでしょうか。

●社会学や歴史学にも影響がありそうです。。。

●メタバース、AI、未来社会論

・和歌-能-おくのほそ道の脳内AR/VR能力は日本文化の根幹です。

ちなみに現在流行りのメタバースはAR,VR等を基幹とする技術であり、メタバースの未来論に日本的脳内AR/VR能力「偲ぶ」情報世界論-D感情のD-AR/VRの議論は必須と思われます。現在の商業-エンタメ利用中心のメタバース論を拡張できるかとも思います。。。

・AIが人間の仕事を奪うとき人間に残されるのはD表現やD感情などのD領域、贈与/美/コミュニケーションの領域でしょう。

・ chatGPT等の技術は、例えば茶道の千利休の超絶したD領域的コミュニケーションをすべての普通の人に開放します。高度なコーチングやカウンセリングのような境地-能や茶道のD-コミュニケーションがAIのサポートですべての人の会話で可能になるのです。

・20年後、人間は人生の半分以上をメタバース内で暮らすようになると言われています。現代の日本人の心性を活かすとしたら、『二次的自然-D世界』のメタバース内への移植が必要です。D表現、D感情、D-コミュニケーションが喚起されるD-メタバース、Deepな面があり、何ものかに祝福されているかのような『二次的自然-D世界』-メタバースの構築が、メタバースの設計思想に必要となります。

生きることのあらゆる局面にD表現、Dコミュニケーションが埋め込まれる、江戸時代の『二次的自然-D世界』を高度デジタル化したものがメタバース内に構築されるのです。

・ここにおいてこの先数十年で「心の外部化」が進むでしょう。

文字の発明以来、人類は「情報-知識の外部化」を進め「知識-情報の高度利用の体系」を構築してきました。このさき数十年は「感情-心-幸福の外部化」が進みます。人間の外に巨大な「感情-心の高度利用の体系」が築かれるでしょう。人間の定義が変わるほどの変化が予測されます。

以上です 妄言多謝<(_ _)>。。。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?