日本史上の「怨霊の在り方の変化」と「女性の在り方の変化」(「日本語の年輪」に学ぶ)

本論では、大野晋先生の「日本語の年輪」に描写されている日本史上の「女性の在り方の変化」には、先の「増補 死者の救済史」(池上良正先生)に描写されていた日本史上の「怨霊の在り方の変化」に似たところがあることを見て頂きます。

この両者を対照して見ると、日本人が「心理的安定を脅かすもの-心理侵襲的なものをいかにして無毒化するか」のパターンなのかも知れないと思われたりもするものです。

そしてそれ以上に「かわいい」に関わるような女性に対する視線や女性のアイデンティに対する精査探求の必要性を示唆するもの、と感じるのです。

●怨霊に対する二つのシステム 〈祟り-祀り/穢れ-祓い〉システム・〈供養/調伏〉システム

さて、先に『古代から続く死者や怨霊、神霊に対処するシステム』について

https://note.com/nihonos2020/n/n0020b450a779

「増補 死者の救済史」(池上良正先生)に学び引用させて頂き、「中世の人格宗教表現・王朝D表現・中世の自然宗教表現」と古代中世日本人の死者や怨霊、神霊への対処との関係などを見たのでした。

「増補 死者の救済史」に依れば古代から中世にかけての日本には「祟り」「障り」「霊障」などの危害を加える死者や神霊に対する二つのシステム、〈祟り-祀り/穢れ-祓い〉システム〈供養/調伏〉システムが存在しました。

〈祟り-祀り/穢れ-祓い〉システムとは『「祟る死者」に対してはこれを丁重に祀り、「穢れた死者」は祓いのける』思考・行動様式の体系。

〈供養/調伏〉システムとは『「供養」とは・・・仏教的な功徳を他者に廻施して、救済を援護する方法である。これに対して「調伏』とは、理念的には仏法の力によって邪悪な霊威を善導・教化して鎮めることを意味する。』しかし調伏は『現実には、厄介な霊威を力づくで撃退・排除する方法となりえたし、一般にはそのような言葉として了解されてきた』のでした。

※『』の中は「増補 死者の救済史」(池上良正先生)の引用文です。

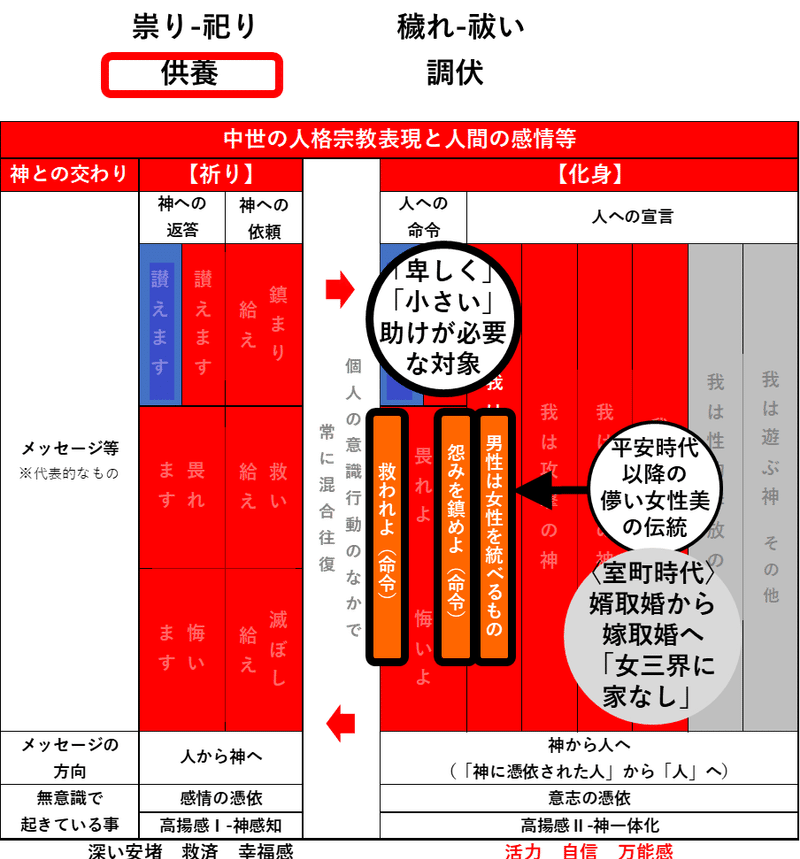

御霊会などで、早良親王、菅原道真、平将門などの強大な力を持つ怨霊を祀るとき、そこには強く【祈り】-「畏れます」「鎮まり給え」「讃えます」「救い給え」のようなメッセージが込められており、一方で〈供養/調伏〉に携わった仏僧や山伏たちの心の中には、右側にあるような「我は世を統べる仏の遣い」、怨霊に対しての「鎮まりますように(祈り)」「救われますように(祈り)」などのメッセージがあった、しかし御霊会など怨霊を祀る行為全体の中では、仏僧や山伏たちによるそれら〈供養/調伏〉の要素は、「祀り」の「畏れます、鎮まり給え」などのメッセージ群と比べると弱いものだったと推察されたのでした。

御霊会で祀られる怨霊は、「祀るべき畏敬の対象」であり色濃く「讃えます」「畏れます」「鎮まり給え」「救い給え」とメッセージされていました。

さて、「増補 死者の救済史」に沿って「太平記」や「太平記の時代」の記述を見てみますと、

「太平記」には依然として多くの怨霊譚が収められていますが、この時代になると生者に危害を及ぼす怨霊の供養は単なる「災厄の除去」だけが目的ではなくなっており、怨霊たちの苦悩を解いて善所に生まれ変わらせるという救済観が付与されたものになっていたのでした。

『災厄をもたらしているのは、もはや恐るべき怨霊ではない。前世への執着という罪を犯して輪廻のなかで苦悩を続ける「哀れ」で「気の毒な」霊たち』であり、

『「太平記」には、もはや死者たちの祟りにもおびえることのない武将の姿が、はっきりと描かれている』のでした。

また

『中世期以降、戦争で勝利をえた武将は、必ずといってよいくらい敵味方の戦死者のために大施餓鬼会を催し、「敵味方供養碑」を建てた』のでした。(「葬式仏教」圭室諦成先生著 参照)

平安時代に見られたような『個性をもった怨霊の前にひたすら平身低頭して「お祀り申し上げる」という姿勢から、無個性の戦死者に対して、「俺が供養してやる」「俺の施しによって成仏させてやる」という姿勢への転換』が起きていました。

太平記の中の人たち、そして「敵味方供養碑」を建てた人たちが怨霊を祀る際の心を中世の人格宗教表現における感情等に突き合わせてみると以下のように、

大施餓鬼会を催し「敵味方供養碑」を建てた武将らが怨霊を祀るとき、【祈り】-「畏れます」「鎮まり給え」「讃えます」「救い給え」のようなメッセージが彼らの心の中に一応は・・・形式として発信してはいましたが、実際に武将らの心の中にあったのは右側にあるような「我は世を統べる仏の遣い」である、怨霊に対して「鎮まれ(命令)」「成仏せよ(命令)」などの強い命令的なメッセージであり、「供養」と言いつつその実態は「調伏」-厄介な霊威を力づくで撃退・排除する-に近いモードであったかと考えられます。

御霊会で祀られる怨霊は「祀るべき畏敬の対象」であり色濃く「讃えます」「畏れます」「鎮まり給え」「救い給え」とメッセージされていました。

敵味方供養碑で供養される怨霊たちは、「哀れ」「気の毒」で、生者の助けが必要な存在であり、

人間は仏の名のもとに(「我は世を統べる仏の遣い」)供養・調伏の技法を駆使し、怨霊たちは「鎮まれ」「成仏せよ」と命令される存在となっていました。

このように怨霊は、

御霊会の時代には「祀るべき畏敬の対象」であったのが、太平記の時代には「哀れ」「気の毒」で、生者の助けが必要な存在であり、「鎮まれ」「成仏せよ」と命令される存在となっていたのですが、・・・

ここで

「日本語の年輪(大野晋先生)」に記されている「日本の女性の姿の変化」を紹介させて頂き、上記の怨霊への対し方と対照してみたいと思います。

●「日本語の年輪」に記されている「日本の女性の姿の変化」

「日本語の年輪」に依れば、「カハユシ」「イトホシ」は古代から鎌倉時代、そして太平記の頃まで、現代で言うところの「気の毒」、見ていられない、いたいたしい、かわいそうだ・・・という意味だったのですが、室町時代の頃から「カハユシ」や「イトホシ」は、男女の仲の情愛を表現する意味になってきました。現代の「可愛い」「愛おしい」に近い意味合いです。

吉田兼好の「徒然草」には、酒に酔った人を「全くかわいい」と書いた表現がありますがこれは『まともに見るに耐えない』という意味であり、太平記にある表現『「さてはよき敵や。ただし打ちに打ちひしがむこそかわゆけれ」』は、『ひと打ちで相手を打ちひしいでは、いたいたしい』という意味なのです。

同じく「太平記」にある表現で『首を切られた男を、「いとをし」と言っている』のは『あわれんで気の毒と思う』の意であり『「いとほし」は、「いとふ」ような気持になること。つまり、まともに見るに耐えず、相手に対しても、自分に対しても、身を閉じたい気持になる』ことを意味しました。

(『』内は「日本語の年輪」の抜粋です。)

「かわいい」は『見ていられない、いたいたしい、かわいそうだ、という気持から恋慕へと移って行った』。

『「いとほし」から「いとをし」「いとうし」「いとし」という変化のうちに、目をそむけたい気持から、しみじみとした恋慕の気持へと移って行ったのが「いとしい」』なのです。

ちなみに「かなしい」という言葉は古代の昔から悲哀を現わす代表的な言葉でしたが、自分の恋人、子供をいとしく思う気持ちを表現するものでもありました。

『「かなしい」とは、胸が一杯になる気持だ、切ない気持だというのが原義』だったのです。そして「かなし」とは『前に向って張りつめた切ない気持が、自分の力の限界に至って立ち止まらなければならないとき、力の不足を痛く感じながら何もすることができないでいる状態、それがカナシ』なのです。『恋人や子供に向って、あれもこれもしてやりたいと思う心が一杯で、気持は走って行くけれども、自分の為しうる限界につきあたって、狭められ、閉じられた将来に対し、自己の力の及ばなさ、為すところ無さを感じる心が表に立ってくる』切ない感情に「カナシ」は使われたのです。

「日本語の年輪」では『見ていられない、かわいそうなという表現が思い合う男女の仲で使われる』ようになったのは『男の心の底に、女を、劣った、一段あわれな憐憫すべきもの』と思うようになったからではないか、と推察されています。

●万葉集の時代の「うるわしい」女性の姿

「日本語の年輪」では万葉集の女性の歌を例示され

『これらの『万葉集』の女の人の歌を見ていくと、奈良時代の人たちの力強い、生命力のすくすくと伸びた姿が、はるかに見えるような気持がする。これは単に、ここにあげた額田王や、笠女郎や、茅上娘子たちの作品だけではなく、『万葉集』の女性の歌全般が、逢えない夜を歎き、実らない恋を訴える場合でも、また、別れを惜しむ場合でも、私たちに示す力強さであり、生命力の充実感である。・・・』

と、「劣った憐憫すべきもの」ではない女性の姿について描写されます。

春過ぎて夏来るらし

白妙の衣乾したり天の香具山

『「ああ、春がもう過ぎて夏がきたらしい。まっ白な衣が、青々としたあの天の香具山の木々の中に乾してある」。この持続女帝の健康な雄健な感受性は、奈良時代の女性の生活感情を代表するとさえいってよいように思われる。』

「日本語の年輪」では、この万葉集の女性の歌の力強さ、生命の充実感は、単に古代的な素朴な感情や古代的な勇気とかではなく、社会生活を営む女性の位置や女性が男性と相対している気持ちが関係している、と説かれます。

奈良時代の結婚は妻問婚であり、きらいな男性が訪ねてきたときには拒否することができました。女性は財産の相続が出来ました。『奈良時代の女性は、男性に対しても、人生に対しても、生きるための自主性を持っていた』のです。奈良時代の女性の歌が『しっかりと大地に自分で立つ印象を与えるのは、その背後にそれを支える生活があるから』なのです。

しかし、平安時代以降、このような女性の社会的地位は変容していきます。

摂関政治が進む中で女性たちの社会的経済的自由は失われていき、武士階級が政治の実権を握る頃には結婚の形式は、経済的な支配力が女性の側にある婿取婚から嫁取婚に変わり、女は男の家に取られて男の家の習慣に従い、男の家から出られないようになってしまいます。

『見ていられない、かわいそうなという表現が思い合う男女の仲で使われる』ようになり、『男の心の底に、女を、劣った、一段あわれな憐憫すべきもの』と思うようになったのはこの頃なのです。

さて「うるわしい」という言葉は現在では「うつくしい」と近い意味の言葉ですが、古くは『「うるわしい」は整って立派だ、端正だということを讃めたたえる気持を表わす言葉』だったのです。奈良時代、「うるわしい」が「りっぱである」「端正である」という意味だった頃に、恋人を「うるわしい」と形容した例が「日本語の年輪」には挙げられています。

たとえば中臣宅守という男性は、宮中の下級の女官である茅上娘子に対して

うるはしとわが思ふ妹を思ひつつ

行けばかもとな行きあしかるらむ

という歌を作っています。これは禁断の恋であったため中臣宅守が越の国に流刑になる途中で作った歌です。

その他にも、軽太子は母親を同じくする衣通姫と恋しあう仲になりましたがこれは禁断の恋であり、軽太子は四国に流され、そのときに衣通姫を「うるはし」と歌っており、

仁徳天皇は、神のように美しく男を近付けないと評判の髪長姫が仁徳天皇に争わずに従った際に天皇は喜びとともに「争はず寝しくをしぞもうるはしみ思ふ」と歌っています。

中臣宅守も軽太子も流刑となるような禁忌を侵しての恋でした。「日本語の年輪」には『彼らは深刻に、相手の立派さにうたれ、相手の端麗な美、光彩あふれる才能を見事と感じたのではなかろうか。』と記され、また仁徳天皇の場合などは『明らかに相手を畏れている。神のように立派で、とても近づくことのできない人だと聞いていたけれども、自分の心を受け入れてくれて嬉しいと、仁徳天皇は歌っている。つまり相手の美を畏敬していたのである。』と記されています。

ここには、女を卑しい、小さいものと見るのではない、対等もしくは讃え、畏れさえ含む心が表現されています。

『奈良時代の男と女との関係が、室町時代以後と違っていて、当時、男は女をいやしく小さいものとは見ず、男女対等の意識を持っていたからではなかろうか。そして女の美や才能は、撥剌と伸ばされ、男はそれを讃え仰ぐ心を深く持っていたのであろうと思う。そのとき「うるはし」という言葉が、緊張した心持で使われたのである。』と「日本語の年輪」は記されています。

ここで、本稿の最初に提示した死者や神霊に対する対処の変化-

平安時代の御霊会で祀られる怨霊が「祀るべき畏敬の対象」であったのが、

中世以降の、敵味方供養碑で供養される怨霊たちは「哀れ」「気の毒」で、生者の助けが必要な存在であり、怨霊たちは「鎮まれ」「成仏せよ」と命令される存在となっていたことを思い出して下さい。

この変化は、日本文化の女性への対処に似ているところは無いでしょうか?

先に御霊会や敵味方供養碑の怨霊に関して提示した図を、女性に対する見方に当てはめてみたのが以下の図です。万葉集の時代の、中臣宅守や軽太子、仁徳天皇の、女性を「うるわしい」-「りっぱである」「端正である」存在として見た眼差しを思い出して下さい。女性は、端正であり時に畏敬の対象でもありました。『祀られる』に近いイメージの存在です。中臣宅守や軽太子、仁徳天皇から見て女性は「うるはし」畏敬の対象、「讃えます」「讃え帰依します」「畏れます」とメッセージされるような存在でした。

一方で、室町時代の-嫁取婚の時代、女は男の家に取られて男の家の習慣に従い、男の家から出られないようになってしまった時代、「女三界に家なし」の時代。女性とは「卑しく」「小さい」、男性の助けが必要な存在になってしまいました。

その時代の女性は、「男性は女性を統べるもの」という有言無言のメッセージを、男性に対する「恨みを鎮めよ」男性によって「救われよ」と命令のメッセージを受ける存在となっているかに思われるのです。

これは室町時代に急にこうなったのではなく、平安時代以降の、王朝文化の流れを汲む儚い女性美の伝統の果てにこの状況があるとは思われます。

畏れ祀るべき怨霊が、「哀れ」「気の毒」で、生者の助けが必要な存在、人間たちに「鎮まれ」「成仏せよ」と命令される存在になった

ことと(いくらか時代のずれはありますが)並行して、

讃えられ畏敬の存在でもあるような女性像は失われ、男性の助けが必要な卑しく小さな存在、男性により救われよ」と命令される存在になったのです。

畏れ祀るべき怨霊。讃えられ畏敬の存在でもあるような女性像。

これらどちらも、ある種、当時の支配階層-男性たちから見て、心理侵襲的-精神的な平穏を脅かす存在に対して、その侵襲的な部分を削ぎ、自分より下の存在に規定しなおす。

その際に、宗教的な概念や作法を用いる(供養-調伏)、芸道や美意識などの技法を用いる(儚い女性の美)など、ある種の技術が介在している。

これは私たち日本人-日本人男性の、心理的平穏を維持するための方法論の型なのかもしれないのです。

現代日本で女性-若い女性に対する「かわいい」は誉め言葉でもありますが、

若い女性たちの心には「かわいい自分でありたいという心」と「かわいい=庇護されるかの自分の在り方に抵抗感を感じる心」と、矛盾する二つの心があるようです。

わたし個人としては、女性のみでなく男性であっても「かわいげのある」立ち居振る舞いは日本社会でとても必要な処世術のように感じます。「かわいい」の問題は若い女性のみならず日本社会の上下関係、権力関係のあるところについて回る問題のように感じます。

本論で挙げた視点は非常に部分的な情報に依るものではありますが、

「かわいい」に関わるような、女性の、そして社会的なアイデンティティ、日本的なアイデンティティ、社会的権力関係の問題に対する探究精査が必要なのではないか

と宿題のように感じるものであります。

以上

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?