ART memo. 2022-vol,8

坂茂(ばんしげる)

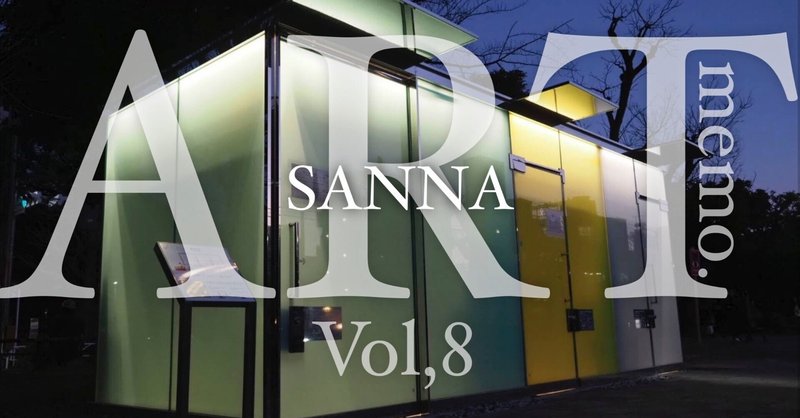

『THE TOKYO TOILET』

はるのおがわコミュニティパーク

坂茂氏の設計したのは

はるのおがわコミュニティパークトイレ

代々木深町小公園トイレ

の2箇所で

今回時間の無い中で立ち寄った為

前者のはるのおがわコミュニティパークのみに

行って参りました。

現在はコロナの影響で(?)透明ではなく

通常鍵を閉めた時の半透明状態でした。

残念!!!

とても清潔で広く女性用トイレ内部からは鏡張りになっており

開放感と共に落ち着ける公共トイレでした。

『次に使う人への配慮』を考えられる

余白のデザインが素晴らしい。

余白は

『おもてなし』

を育む。

伝えていきたい日本文化ですね✨

その為には私たち一人ひとりの心がけ次第で

しっかりと受け継がれるものです。

はるのおがわコミュニティパークトイレ

日中写真

1箇所目はグリーン・イエロー・ブルーの寒色系color爽やか✨

通常は透けておりトイレ内部が見えています。

通常は透けておりトイレ内部が見えています。

代々木深町小公園の公共トイレ(提供:日本財団、撮影:永禮賢)。

外壁のガラスは鍵を締めると不透明になります

代々木深町小公園トイレ

2箇所目はオレンジ・ピンク・パープルの暖色系color✨

通常は透けておりトイレ内部が見えています。

通常は透けておりトイレ内部が見えています。

代々木深町小公園の公共トイレ(提供:日本財団、撮影:永禮賢)。

外壁のガラスは鍵を締めると不透明になります

✣ 作品概要 ✣

渋谷区内17の公共トイレが生まれ変わる

「THE TOKYO TOILET」プロジェクト メディア公開

安藤忠雄、伊東豊雄、隈研吾、槇文彦ら16人のクリエイターが参画

これは日本財団が2020年8月に始動した、誰もが快適に使用できる公共トイレを設置するプロジェクト「THE TOKYO TOILET」によるもの。8月5日には東京渋谷区の恵比寿公園、代々木深町小公園、はるのおがわコミュニティパークに、7日には恵比寿東公園、東三丁目公衆トイレに新しい公共トイレが設置されました。

同プロジェクトは、日本財団が渋谷区の協力を得て、性別、年齢、障害を問わず、誰もが快適に使用できるトイレを設置するもの。「多様性を受け入れる社会の実現」を目的に、世界的な建築家やデザイナーが手掛けたトイレを渋谷区内の計17カ所に順次設置予定です。

参画するクリエイターは安藤忠雄氏、伊東豊雄氏、隈研吾氏、槇文彦氏、片山正通氏、坂茂氏、田村奈穂氏、坂倉竹之助氏、藤本壮介氏、マーク・ニューソン氏、NIGO(R)氏、佐藤カズー氏、佐藤可士和氏、後智仁氏、マイルス・ペニントン氏、小林純子氏の16名。

トイレは日本が世界に誇る「おもてなし」文化の象徴ですが、多くの公共トイレが「暗い」「汚い」「臭い」「怖い」といった理由で利用者が限られている状態にあります。本プロジェクトによりデザインとクリエイティブの力で多様性を受け入れる社会のあり方を提案するとしています。加えて、従来に比べ清掃をはじめとしたトイレの維持管理を強化することで、訪れた人々に気持ちよく利用してもらい、さらに利用者自身が次の人のためを思う「おもてなし」の心の醸成も目指しています。

コンセプト

公共のトイレ、特に公園にあるトイレは、入るとき2つの心配なことがあります。一つは中が綺麗(クリーン)かどうか、もうひとつは中に誰も隠れていないかどうか。新しい技術で作られた鍵を締めると不透明になるガラスで外壁を作ることで、トイレに入る前に中が綺麗かどうか、誰もいないか確認でき、その2つの心配をチェックすることができます。そして夜には、美しい行灯のように公園を照らします。

✣坂茂✣

ばんしげる

坂 茂(ばん しげる、1957年8月5日-)は、日本の建築家。慶應義塾大学環境情報学部教授。日本建築家協会名誉会員[2][3]。ニューヨーク州登録建築士[4]。

アメリカで建築を学び、住宅や美術館の設計、紙管、コンテナなどを利用した建築や災害支援活動で知られる。

1995年、NGOボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク(VAN、現在NPO法人)設立。

2014年には建築分野の国際的な賞であるプリツカー賞を受賞、フランス芸術文化勲章コマンドゥールを受章している。

2017年に紫綬褒章を受章、また、マザー・テレサ社会正義賞(英語版)を日本人初受賞。

作品紹介

✣富士山世界遺産センター✣

逆を向いた富士山にも見えるコチラの建築。

水盤に映り込んで自然界の風景のようにも見えます。

ダイナミックな発想は奇想天外ではなく

自然界の風景からインスピレーションを得ている事で

見た者にも良い驚きと感動をもたらします。

木格子の外壁を持つ“逆さ富士”形の建物が、全面の水盤に映り込むと、“富士山”の姿が現われます。

水面に映る“富士山”は、“水の山”としての富士山を象徴的に表しています。

“逆さ富士”形の建物内部は、1階から5階まで緩やかならせんスロープで繋がり、斜路を登りながらスロープ展示を鑑賞することで疑似登山体験ができます。

最上階(5階)の展望ホールまで登ると、大きなピクチャーウィンドウからは、刻々と表情を変える本物の富士山を一枚の絵のように鑑賞できます。

敷地には富士山からの湧水を引き込み、空調熱源として利用した後、それを建物前面の水盤に利用し、富士の水の循環を建築的にも表現しています。

2017年にオープンした。

逆さ富士を思わせる構造で最も目立っている素材は地元原産のヒノキ材

静岡県富士宮市にある坂茂氏が設計した博物館

「富士山世界遺産センター」

世界文化遺産に登録された富士山のために

2017年の年末に誕生した施設です。

木格子を使用し、逆さ富士をイメージした

逆円すい形のデザインが特徴の外観となっています。

池の水面に映る富士山が美しいですね。

また最上階にはピクチャーウインドウから

富士山を一望できますよ✨

✣禅坊 靖寧✣

淡路島に「空中禅」ができるウェルネスリゾートが誕生

瀬戸内海の淡路島に、禅体験や健康料理を楽しめるウェルネスリゾート、禅坊 靖寧が2022年4月29日(金・祝)に誕生する。淡路島には、ハローキティのリゾートやゴジラのテーマパークなどの見どころがあるが、同施設はこれらとは少し趣が異なる新スポットだ。

施設の建築は、建築分野の国際的な賞であるプリツカー賞を2014年に受賞した坂茂(ばん・しげる)が手がけた。木材を組み合わせた全長約100メートルの展望デッキが特徴的で、2階からは山々や森の絶景が望めるパノラマビューが。まるで宙に浮いたような開放的な空間での「空座禅」やヨガもできるのだ。

アクティビティーを楽しんだ後は、かゆや豆腐、淡路島野菜などを使用した健康的な『禅坊料理』をゆっくりと味わおう。約3000平方メートルに及ぶ広大な敷地内には静かな露天風呂も併設しており、人里離れた静かな空間で心ゆくまでリラックスできる。

近年、ウェルビーイングへの関心が高まっているが、都会で実現するのはなかなか難しい。心と体に向き合うきっかけ作りのために、ぜひ滞在を検討してみては。

✣建築家の坂茂の建築作品13選✣

代表作のポンピドー・センター・メスなどはコチラから見られます✨

✣ポーランドの避難民施設に「安心の間仕切り」現地で支援✣

現在もウクライナ避難民施設で支援をした坂茂氏。

現在も支援活動を続ける坂茂氏。

ロシア軍のウクライナ侵攻で、

隣国に逃れたウクライナの避難民を支援しようと、

国際的に活躍する建築家の 坂茂氏が、

国境に近いポーランドの避難民滞在施設に、

紙管や布で個室を作る「間仕切りシステム」を設置した。

現地を訪れた坂茂氏は

「避難民が少しでも安心する場所を作っていきたい」

と話していたそうです。

ブロツワフでは、

毅然と振る舞っていた女性が仕切りの中で泣いていたという。

坂茂氏は、

「1人になって緊張を緩めることができたのだろう」

と話している。

坂茂氏の過去からの活動によって

多くの人が心を休められる空間を得ることで

大きな支援となりつつある。

現地では無料で材料を提供し協力者も増えている様子。

当たり前の様で当たり前でない

勇気ある行動が人々を動かす事を痛感。

身が引き締まる思いをいたしました。

“紙管のシェルター”で

被災者支援を続ける

建築家 坂 茂の終わらぬ使命

建築家としてのキャリアの大部分を、

人道的な目的に使われるシェルターの開発に費やしてきた人物がいる。

彼はまた、建築という分野の優先順位をも塗り替え、

災害が絶えない私たちの時代の課題を緊急に解決する手段として、

自身の建築を役立ててきた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?