『脳が目覚める「教養」』#3 教養による進化

2019年8月20日に発刊される新刊『脳が目覚める「教養」』(茂木健一郎著)の試読版として、「はじめに」および第1章を無料公開しています。"雑学の寄せ集め"のような薄っぺらい教養入門書では得られない「真の教養」を身に付けるために必要な考え方とは――?

2つの教養が新たな価値を生む土台になる

静的教養と動的教養、2つの教養を磨くことで、人間の脳は覚醒する、と僕は考えます。

「多くの人は脳全体の10%しか使っていない」

皆さんも、一度はこのようなことを耳にしたことがあるかもしれません。この説を唱えたのは、ハーバード大学の心理学者のウィリアム・ジェームズ※で、「アメリカ心理学の父」とも呼ばれるほどの権威を持った人物です。

ウィリアム・ジェームズ(1842-1910)

パースやデューイと並ぶプラグマティスト。心理学者。「意識の流れ」理論を提唱し、ジェームズ・ジョイスや、日本の西田幾多郎、夏目漱石などに影響を与えた。弟は小説家のヘンリー・ジェームズ。

ウィリアム・ジェームズは1900年代の初頭に、何かに取り憑かれたように「私たち人間の脳は10%しか使ってない」ということを盛んに本に書いたり、公衆の前で話をしたりしていました。

それから100年余りの月日が経ち、「脳の10パーセント神話」について解明されたのでしょうか。

脳に関してはまだまだ完全に解明されていない疑問が多く存在しているわけですが、潜在能力がほとんど生かされないまま残っているというのは、現代の脳科学でも定説とされています。

実際、僕の友人で、シドニー大学で教鞭をとるアラン・スナイダー※は、「TMS(経頭蓋磁気刺激)」という、弱い電流を脳の組織内に誘起させて、脳内のニューロンを興奮させる方法で、人間の潜在能力を発掘する研究をしています。

アラン・スナイダー(1940-)

ペンシルバニア州生まれの科学者。シドニー大学教授。光物理学の研究者だったが、人間の心や脳に興味を持ち、サヴァン症候群の研究に取り組む。

特にアラン・スナイダーが力を入れているのが、脳に特定の刺激を与えることで、人をサヴァン症候群にする研究です。サヴァン(症候群)とは、発達障害、精神障害、あるいは知的障害がありながら、本人の知的能力と比べて驚異的な記憶力や高い計算技能などの突出した能力を持っていることをいいます。

たとえば、「1998年6月10日は何曜日?」といった暦の計算が瞬時にできたり、どんな複雑な計算も暗算でできるのがサヴァンの特徴です。

あらゆる人々の中にはサヴァンのような能力が眠っており、それは「比較的処理されていない下位レベルの情報に特権的にアクセスできる能力」であるというのが、アラン・スナイダーの仮説です。

通常の人の脳では、取り入れる大量の生のデータを脳中枢が抑制し、全体像により集中できるようにしているのですが、特定の刺激を与えることでその抑制が取り払われ、潜在能力が目覚めるというのです。

ダ・ヴィンチ、エジソン※、アインシュタイン※……歴史上の天才と呼ばれる人たちは、大なり小なり、奇抜なエピソードを持っています。それは、脳が抑圧から解放され、覚醒している状態だからゆえに、常識はずれの言動をとったものといえるでしょう。

トーマス・エジソン(1847-1931)

生涯で1000以上の発明をした発明家。GE(ジェネラル・エレクトリック社)の創業者でもある。学校教育になじめず、家で母から教育を受けた逸話が有名。

アルベルト・アインシュタイン(1879-1955)

ドイツ生まれの理論物理学者。相対性理論、光粒子仮説による光の粒子と波動の二重性などで知られる。「現代物理学の父」

天才たちの多くに共通するのが、学校教育ではない場所で知識を蓄積したことです。

ダ・ヴィンチは、普通の子どもが受ける教育ではなく、叔父から独自の学びを与えられました。エジソンが小学校に行っていない話は有名ですし、アインシュタインは5歳までしゃべらず、その代わりに幼少期から特異な数学的才能を発揮していたので、学校で習うより何段階も上の数学を自ら学んでいました。

つまり、天才には書物的な静的教養だけでなく、自ら進んで情報を取りにいく動的教養、この2つをあわせ持っていた人が多いのです。

それによって伸びる力が、「比較的処理されていない下位レベルの情報に特権的にアクセスできる」力なのでしょう。だから天才は、普通の人は気づかないようなことに気づき、形にできるのです。

現代社会でも同じことで、2種類の教養を蓄積し、脳に刺激を与えられれば、世の中に役立つイノベーションや、人類全体に有益なことを起こせる可能性が高まるのです。

教養が脳のビッグデータを進化させる!

ビジネスパーソンがビジネスの世界で生きていくため、あるいは良質な仕事をしていくためには、つねに勉強し続けなければなりません。それは皆さんも痛切に感じていることでしょう。

ルイス・キャロル※の児童小説『不思議の国のアリス』の続編『鏡の国のアリス』に、有名な「赤の女王の仮説」というものがあります。

ルイス・キャロル(1832-1898)

イギリスの数学者、論理学者、写真家、作家、詩人。ルイス・キャロルは、作家として活動するときに用いたペンネーム。

ずっと走っている赤の女王にアリスが「なんで走っているの?」と訊ねると、赤の女王が「この国ではずっと走っていなければ同じ場所にいられない」と答えるものですが、いまの時代はまさに赤の女王の国と同じです。

より良くなるためのみならず、同じ場所にいるためには走り続けないといけない。つまり、脳にとっては学び続けていなければならないということです。

プログラマーが、つねに新しい言語やシステムを理解し続けなければ最先端にいられないことと似ているかもしれません。プログラマーなら新しい言語を学ぶこと=勉強ですが、ビジネスパーソンの場合は書物的な知識や新しい情報、つまり静的なものも動的なものも含めて「教養」を増やすことが学びに直結します。

誰もが肌感覚として感じている「学び続けなければ」=「教養を増やさなければ」という焦燥感──。その焦燥にしたがって学び続けると脳に何が起きるか、ご存知でしょうか?

実はそのとき、脳はビッグデータを蓄積しています。

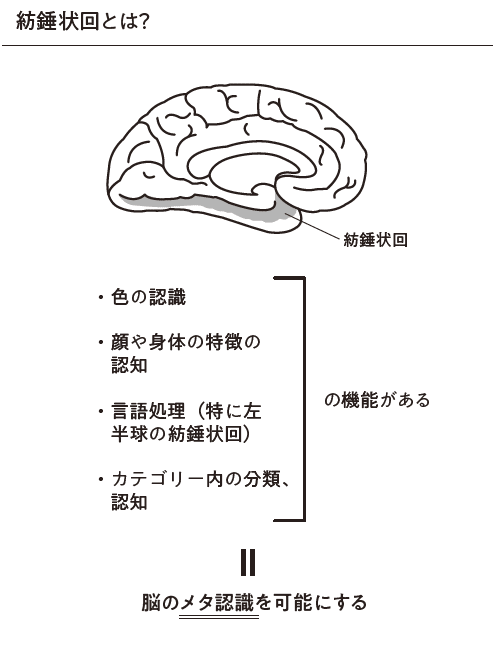

「紡錘状回」への情報の蓄積で脳が進化する

たとえば、「美人」という概念。女性を見たときに思う「美人だな」という感覚は、なぜ生まれるのでしょう? また、「美人」が一通りではなく、千差万別、人によって「美人」の定義が違うのはなぜでしょう?

その秘密は、脳の「統計メタ分析」にあります。僕たちの脳の中には「紡錘状回(ぼうすいじょうかい)」という領域があります。紡錘状回には次のような機能があることが、脳科学の研究を通してわかっています。

・色の認識

・顔や身体の特徴の認知

・言語処理(特に左半球の紡錘状回)

・カテゴリー内の分類、認知

これらの能力を背景に、情報を蓄積してビッグデータをつくり、そのビッグデータから学習して「美人」のモデルをつくるのです。

つまり、美人というものは、「絶対的美人顔」という基準があるわけではなく、生まれたときからいろいろな女性の顔を見てきて、それが脳の「紡錘状回」に蓄えられているビッグデータから導き出された平均のようなものです。

だからこそ、僕たちは自分が見てきたいろいろな女性の顔=女性の顔のビッグデータと照らして、「この人は美人だな」と思うのです。あくまで自分の中に蓄積されたビッグデータに基づくので、美人の定義は人によって違って当たり前です。

同じことは当然ほかのことにも言えます。たとえば単語を蓄積する、数字データを蓄積する、色情報を蓄積する、それらの蓄積がビッグデータになり、情報が蓄積されてメタ認識できるようになることで、「次に来るトレンドはこれだな」と予測できたり、「このプロジェクトに必要なデータはこれだな」と判断できたりします。

ですから、「学び続けなければ」というビジネスパーソンの本能的焦燥感には、れっきとした根拠があるのです。我々の脳=コンピューターでいうところのAIは、学び続けて情報を蓄え続けることで進化し、最新のトレンドを脳が勝手に分析してくれるのです。

日本実業出版社のnoteです。まだ世に出ていない本の試し読みから日夜闘う編集者の「告白」まで、熱のこもったコンテンツをお届けします。