第29回 疎外論3 カントとヘーゲルの間に見取る、資本論の論理学

「資本論-ヘーゲル-MMTを三位一体で語る」の、第29回。

(初めての方へ・・・このシリーズは「資本論を nyun とちゃんと読む」と題して進めている資本論第一巻の逐文読解プロジェクト(最新エントリはこちら)の補足であり、背景説明であり、読解中のワタクシの思考の垂れ流しでもあるというものです。)

いわゆるドイツ観念論の議論に馴染んだ人が資本論(1867年初版)を初めて読んだときに必ず気づくけれども、そうでない人が気づかない、というか、気づくはずがない事柄を指摘することができます。

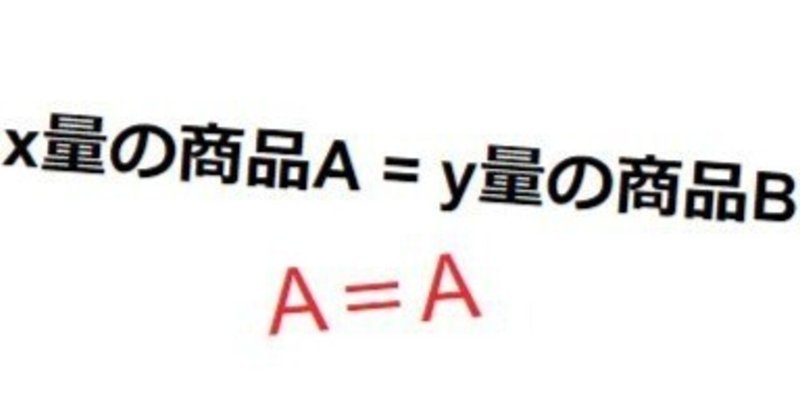

それは、資本論が「x量の商品A = y量の商品B」という等置関係の分析から始まることの必然性です。

資本論の形式と質料

x量の商品A = y量の商品B

単純で、個別の(あるいは偶然的な)価値の形式(Form)。

いったいどうしてマルクスは記号を使っているのでしょう。

この式にマルクスは以下のような注釈をつけます。

第一の商品は能動的な、第二の商品は受動的な役割を演じている。第一の商品の価値は相対的価値として表わされる。言いかえれば、その商品は相対的価値形態にある。第二の商品は等価物として機能している。言いかえれば、その商品は等価形態にある。相対的価値形態と等価形態とは、互いに属しあい互いに排除しあっている不可分な契機であるが、同時にまた、同じ価値表現の、互いに排除しあう、また対立する両端、すなわち両極である。この両極は、つねに、価値表現によって互いに関係させられる別々の商品のうえに分かれている。

例によってワタクシはこの訳の仕方に違和感を持ちますが、それ以前に、いったいどうして記号の表記が必要なのだろうか?

多くの人にとってそこが謎になるはずです。

「まあそんなものかな」と読み進めてもよいのですが、思想史的なこの背景をワタクシにできる範囲で語っておきたいと思います。

ワタクシは、マルクスの記号表記の原点として前回のフィヒテ(1762 - 1814)に強い影響を与えたマイモン(1753 - 1800)の「超越論的哲学についての試論」(1790)を据えたいと思います。

マイモンの記号論を受け継ぐ資本論

マイモンって誰?

故郷ポーランドの教会で破門された後、一時は乞食をしていた天才。

とにかっくフィヒテに強い影響を与えた天才です。

そうそう、ドゥルーズ「差異と反復」の第四章で出てきます。(第三章までの上巻の途中で挫折した人はご実家の本棚へGo)

その辺はともかく、「超越論的哲学についての試論」から引用したいのですが、takin さんのすばらしい翻訳をお借りします。

制限された認識能力 [ふつうの感性や悟性の認識能力] は、2つのものを必要とする:

1)質料(Materie)、すなわち所与 Gegebenes;すなわち、認識対象における認識されるべきもの。

2)形式(Form)、すなわち所与がそれとして認識されるべき、ある何か。

質料とは、対象における特殊なもの das Besondre であって、この特殊なものによって対象は認識されるし、また他のすべてのものから区別される。それに対し、形式は(こうした種類の対象にかかわる認識能力のうちに、この形式が基づくかぎり)普遍的なものである。この普遍的なものは、ある部類の対象に属しえる――したがって感性の形式は、感性的な対象にかかわる認識能力のあり方 Art である;悟性の形式は、対象一般への、(同じことであるが、)悟性の対象への悟性の働き方である。

ここに、形式は普遍的であり、そこに「特殊」な質料(マテリエ)が代入されるのが認識であるという考え方が提示されています。

資本論でマルクスも、提示した形式の A に「リンネル」を、B に「上着」という質料を直ちに代入して見せていますよね。

マイモンも A および B という記号を使い、そこに「時間」と「空間」を代入します。(カントは純粋理性批判でこの二つをアプリオリな形式とみなしましたが、ここがマイモンの新しさの一つ)

しばらくして次のような文が出てきます。

商品は、その価値が商品の現物形態とは違った独特な現象形態、すなわち交換価値という現象形態をもつとき、そのあるがままのこのような二重物として現われるのであって、商品は、孤立的に考察されたのでは、この交換価値という形態をけっしてもたないのであり、つねにただ第二の異種の一商品にたいする価値関係または交換関係のなかでのみこの形態をもつのである。

ここはまあ理解可能だと思います。

が、変わった言葉遣いだと感じませんでしたか?

下の部分はどうですか?

相対的価値形態と等価形態とは、互いに属しあい互いに排除しあっている不可分な契機であるが、同時にまた、同じ価値表現の、互いに排除しあう、また対立する両端、すなわち両極である。この両極は、つねに、価値表現によって互いに関係させられる別々の商品のうえに分かれている。

特に

「互いに属しあい互いに排除しあっている不可分な契機」

「互いに排除しあう、また対立する両端」

さすがにこれは資本論以前の、少なくともフィヒテの知識学を知らなければ、しっかり意味を取れるはずがないとワタクシは思います。

フィヒテと関連

そのフィヒテですが、この文脈では知識学の第三原理が重要です。

自我は自らのうちに、可分的な自我に対し可分的な非我を対立措定する。

フィヒテによれば、意識において、自我が必然的に非我を対立措定するのですが、これと似た感じで、商品Aは商品Bが対立措定されることによって商品になる。

このとき両端の商品は、自らの使用価値を捨象している。そのことによって始めて等価なものとして対置される。

捨象、排除によって成り立つ等置というイメージはマイモンの方がわかりやすいかもしれません。

一方の措定が、必然的に他方の措定を必然的にするのではない。むしろ逆であって、すなわち一方を措定することは、必然的に他方をまったく同じ対象において、除去することなのである。

それゆえ一方の措定は、他方の措定一般を必然的にする。さもなければ、他方の除去(たんなる否定としての)という表象が、可能ではないからである。

フィヒテはこうしたマイモンの発想を摂取して知識学を打ち立てます。これがヘーゲルの弁証法を産み出し、マルクスの唯物論的弁証法につながる。

すぐにはわからないと思いますが、慣れです。

まずは、「除去」「否定」「捨象」、さらに「疎外」という発想はこうした論理学に由来していることを感じていただければ。

知識学と経済学批判要綱の比較

フィヒテは全知識学の注記で、A = A という文を分析説明しているのですが、経済学批判要綱(資本論のための習作というかノート)で「交換」についてそっくりな分析をしていると思います。

まずフィヒテです。

こうした事は、すべての命題の論理形式から言えるのである。[すなわち、] 「A = A」という命題で、最初のAは自我のうちで、自我自身のように端的に措定されているか、あるいは、各非我のように、何らかの根拠をもって措定されている。こうしたことでは、自我は絶対的な主体としてある。したがって、最初のAは主語 Subjekt [主体、主観] と言われる。2番目のAによって表されるのは、自らを反省の対象へとなした自我が、自らのうちに措定されたものとして見いだす――というのは、自我ははじめにそれを自らのうちに措定したのだから――ものである。[A = Aと] 判断をしている自我が [~である、と] 賓述(ひんじゅつ)prädizierenするのは、Aについてではなく、自ら自身についてである。すなわち、自我が自らのうちにAを見いだすということを賓述しているのである。よって、2番目のAは述語(賓辞)Prädikatと呼ばれる。 だから「A = B」という命題では、Aは措定されるものを示し、Bは措定されたものとして、見いだされるものを示す。「~である(=)」は、自我が措定から、措定されたものの反省へ移行するということを表現する。

ここは「A = A」という命題を三つの契機として分析していますよね。

契機1.最初のA

契機2.二つ目のA

契機3.「~である」の=

これは誰もが正しいと認めざるを得ないでしょう?というわけです。

経済学批判要綱を見てみましょう。

純粋の形態、この関係の経済的価値が考察されるかぎりでは、…形式的に区別される次の三つが現われてくるのみである。

フィヒテが「A=A」という論理学の形式から(意識を基底として)三つの契機を取り出したのと同じように、「経済学批判要綱」のマルクスは交換関係の形式から三つの契機を取り出す。

契機1、交換者

すなわち、この関係の主体、つまり交換するもの、これはある一つの基底に置かれている。

これは「x量の商品A = y量の商品B」の主語となる「商品A」に相当します。

契機2、交換の対象

彼らの交換の対象、交換価値、すなわち等価物。これはひとしいだけでなく、明示的にひとしくなければならないし、またひとしいとして置かれている。

これはもちろん「商品B」。述語です。

契機3、交換という行為

そして最後に、交換という行為自体、つまり媒介。これによって主体はまさに交換者、すなわち同等者として、彼らの客体は等価物すなわち同等の客体として置かれる。

交換行為つまり「=」。主語と述語をつなぐ「動詞」ですね。

さらにまとめとして以下のメモが残っています。

同等物(Die Äquivalente)とは、ある主体が別の主体のために対象化されたものである。すなわち、かれらは等しいだけの価値を持ち(gleich viel wert)、交換行為において、等しい価値を持つと同時に、互いに無関心であることを証明する。

両主体は、Gleichgeltende(等しい価値を持つもの)として、同等性を通してのみ互いに交換され、対象性の交換を通じて、一方が他方のためであることを証明する。

交換においてかれらは互いに、Gleichgeltende(等しい価値を持つもの)として、Besitzer von Äquivalenten(同等性を所有するもの)として、Bewährer dieser Äquivalenz(その同等性を証明するもの)としてあるだけなのだから、彼らは互いにGleichgeltende(等しい価値を持つもの)であるとともにGleichgültige(無関心なもの) である。それ以外の点での個別的相違はかれらにとって、すこしも関係がない。かれらは、他のすべての個別的特性に無関心なのである。

ワタクシ、資本論を最初読んだときにフィヒテの論法との論理を読み取ってはいましたが、あとで「経済学批判要綱」をよみ、やっぱりそうじゃんという確信に至りました。

疎外(Entfremdung)という言葉を使い始めたのはヘーゲルですが、その始まりはフィヒテ(マイモン)ですよというわけ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?