ライフとリアリティ

このnoteはさいたまスーパーアリーナで、世界初のものの世界初演を見終えた興奮のまま書いている。興奮のまま、と書いたが本当に興奮している。その興奮は2種類ある。

ひとつは肉体的興奮だ。今回は東京ドームの時と違って1度きりのものではないため、ネタバレを避けつつ興奮を抑えずに書くと、あなたが人生かけて通い詰めたレストランに行った時にだけ経験できる「アレ」がやってくる。最後の最後に、サービスです、サービスです、とこれでもか、これでもか、と美味しくてたまらないデザートがやってくるのだ。「え、アンコールであれやってくれるの」「え、それで終わりじゃ無いの」「さすがに終わりだろう・・・と思ったらなるほど、そういうエンドロールの終わらせ方があるなんて!」「いやそんなにお見送りしてくれなくていいですもう休んでください・・・えええまだそんなことできるんですかあなた何者ですか」と思ってお腹いっぱいになる。興奮するから汗もかく。そういう肉体的興奮。

そしてもう1つが、純粋な、知的興奮だ。

この知的興奮については、ゆっくり書かないと整理できない。そのくらい深くて重くてしかし輝くものを受け取った。キーワードはこのnoteのタイトルにもした、「ライフ(命)」と「リアリティ」だ。

すこし興奮をクールダウンするように、振り返りながら書き進めたいと思う。これを書いている5時間前、僕は何年振りかにさいたまスーパーアリーナに行った(たぶんテレビの仕事をするようになってすぐの頃に会社の人が行けなくなってもらったU2のライブを見に行って以来だと思う)

僕にとって、さいたまスーパーアリーナは東京ドームとは違う。

駅からのアプローチ。味気は正直、ほとんど無い。東京ドーム周辺であれば、江戸と明治と大正と昭和と平成と令和が折り重なってまだ主張し合う街を見ながら目指せる。後楽園遊園地に行った記憶も襲ってくる。

いっぽうさいたま新都心は、「新都心」とはよく言ったもので、すくなくとも駅からの道を歩く限り、そこは都、都心としての記憶がまだ地層として折り重なっていないゆえに、土地の主張が少ない。こういう時に味気が無い、とは言えないので、テレビではよく「現代的な街並み」などという言い方をする。さいたまや幕張、あとは新宿の副都心などに行くと感じる。でも、現代的街並みの、その「現代」とはいつなのか。90年代?00年代?10年代?失われた30年ということをよく言うけれど、僕らは確かにこの30年、街並というものをあまり進化させることが出来ていないと思う。「新しい街」の座はすっかり、ドバイや中国の諸都市に奪われてしまっていて、新都心をいつまでも新都心としか呼ぶことが出来ずにいる。(これを読んでいる方のなかで、お住まいの方がいたら申し訳ないと思う。ただ僕もずっと団地育ちで、街の中身は変わっても外からの風景が刷新されないなかで育って来た一人ではあります)

しかし街に顕著な進化が見られないからと言って、人の文化が進化していない訳ではない。街は人の歩み、住まう場としての現実=realityであるが、特に90年代以降、まさに街が進化しづらくなって以降、別のrealityが次々と現出した。

https://www.youtube.com/watch?v=W0W00MaCDBY

仮想現実、拡張現実という翻訳については最近異論もたくさん出ているが、まとめて言うのであれば、「デジタルな現実」であること。ゴーグルかけたことない、ARなんてやらない、と仰る方もいるだろうが、SNSの空間も「デジタルな現実」だ。

僕は最近仕事の20段重ねみたいな状態に陥っており、そうなるとどうしても「粗く」なるところがあり、それに自分で気付いたりご指摘を受けたりして落ち込んできた。落ち込むたびに赤裸々に思いをTwitter(Xとはまだ呼びたくなくて呼べないノスタルジアがある)に綴り、そのなかでたくさんの方々に励まして頂いてきた。その方々とリアルな(フィジカルな、物質的な、と本来は呼ぶべきかも知れない)街のなかで出会ったことは一度も無いけれど、街ですれ違う誰よりも現実的につながっている気がしている。

「Twitterで出会ったあの人もあの人もここに向かっているのかな」「劇場でビューイングしているのかな」そんな思いを抱きながら、僕はさいたま新都心を歩いていた。向かうは、さいたまスーパーアリーナ。

この会場名も実に味気ない、"現代的"過ぎるものだが、これから見るものは、味気ないの対極の極、世界で最も味わい深く、刺激的で、その味を忘れられないものになることが決まっているもの。これだ。

決まっている、とまで先ほど書いた。何故なら、これは「2nd」だからだ、ICE STORY 2ndと銘打たれた、その1つ前の1stはこれである。

僕がこの「GIFT」にどれだけ圧倒され、刺激を受けてきたか。noteだけでも幾つ書いたか(まだ書き終えていない。必ず書きたい)。僕は仕事のお陰で、シルク・ド・ソレイユの裏側含めた取材や、世界最先端の技術の粋を凝らしたエンタテインメントをたくさん見て来たけれど、そうした世界のものと並べても、「GIFT」は圧倒的だった。

https://note.com/no_answer_butq/n/nb7d0b643e076

https://note.com/no_answer_butq/n/nbd9cfc0de12f

フィギュアスケートという種目そのものを大きく変えた人の演技が溢れるほど見られること。それだけではない。そこで語られな言葉。包み隠さず吐露された心の内実。それに呼応するための音、コレオグラフィー、そして演出。こんなに思いと意味と美しさと激しさと厳しさと優しさが詰まりに詰まったものは無い。きっとこの先、年を取っても、「GIFT」を観たことを語り継いでゆく。そういう歴史的瞬間だった。

そう、歴史的瞬間なのだ。

このICE STORYというものは。

だからそうなった瞬間を1stとして、そこにつながるもの、まさに「連覇」の達成を宿命づけられた2ndとして銘打たれた今回。歴史的瞬間になるしかない、というのは大変だ。スターウォーズしかり、スラムダンクしかり。続編や新作に相当な色眼鏡がついて期待されてしまう。

作り手としては"2ndなどと名付けず別物にしてしまえば良いのに"と思ってしまうくらい、体験者としての僕の期待は高まりに高まっていた。

会場に入る。うれしいものと出会う。4対3のテレビモニタ。

それは僕にとって2つの思い出の結晶だ。

一つ目は、テレビ。もうすぐひとつの航海を終えるこの番組は、夜更かしが許された最初の番組。

ナレーションやカメラマンのワークをかぶりつきで観、聞き、ノートまで取っていた。思えば僕のメモ癖(僕は取材中とんでもない量メモする)はこのテレビ前にできたと思う。そしてそれは今の仕事にもつながった。

だが少年時代の僕が、メモまで取るほどハマったのはあの番組だけ。むしろテレビモニタの前で圧倒的な時間を過ごしたのは、ゲームのモニタとしてだ。

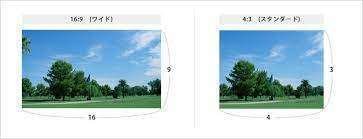

ファミリーコンピュータ。スーパーファミコン。セガサターン。プレイステーション。6歳の頃から19歳頃まで、僕はゲームにどっぷりだった。そのハマり始めの時のモニタが4:3。いまの16:9の画面と違い、視野が狭いその世界は、だからこそ集中して没入していくその前のめり感がやめられなく。

事前に今回はゲームが大事なテーマと聞いていたから、「羽生さんも最初は4:3のテレビでプレイしたのだな」とうれしく見つめていた。

と、そこで他のお客さんがつぶやく。「画面が見えないのかな」

ぼくはメインスクリーンに向かって左側の上の方、「注釈付き」の席にいた。たしかにここからは正面のメインスクリーンは見えない。でも、ここに見えている4:3のモニターは絶対、サブスクリーンとしても活用されるはずだ。教えてあげようかなと思ったら、そのお客さんの友達が言った。「羽生さんがそんな見えない席を作るわけないじゃん。」と。そう、たとえ注釈付きであろうと、これはICE STORY。物語が伝わらないことはするわけない。

客席のマスク率の高さにも驚く。世間にはマスクをしない人も多くなった中で、ここに集まる人はお互いを守ろうとしている。もちろん、主役たる人のことも。

そうして、2つめの物語は始まった。

(ここから先は有料にすることをお許し頂きたい)

ここから先は

¥ 333

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?