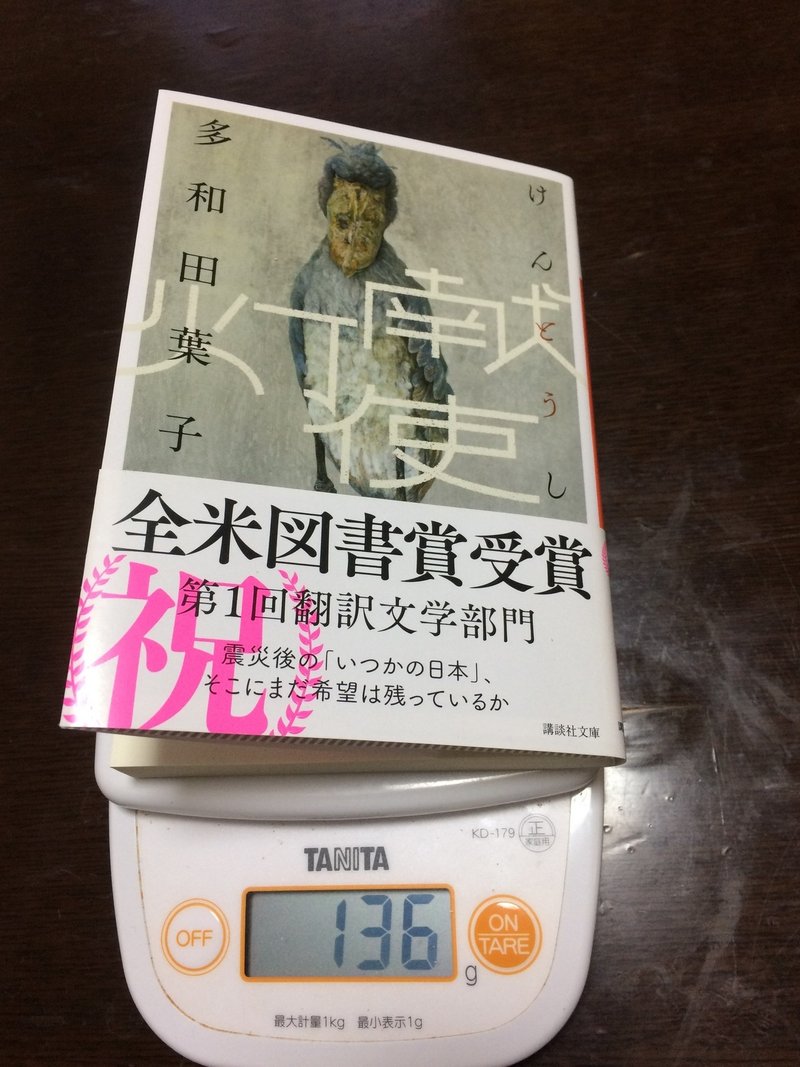

読んでない本の書評55「献灯使」

136グラム。内容を読んだ後で表紙を見返すとちょっと戸惑う。え、ハシビロコウ?もっと柔和な感じの鳥じゃないんだっ?

目に見えるもの、肌に触れるものみなしっくりこないという違和感が連綿と続く。さて違和感が伝ってくるばかりで、世界がかすんで見える、苦しい困ったな、と思いながら読んでいく。

閉塞感にいらだちつつも、最初は不気味な印象すらあった極端に身体の弱い子ども、無名のことが、気付けば少し好きになっている。鳥のような、妖精のような、どこか神秘的な確固たる生命。

とはいえ百歳を超えた老人と、一人で生きられないひ孫のあてどない暮らしをどこまで読んでいればいいのか。そう思っていたところで急に無名が、その手に偶然おちてきたかのように、ぽん、と世界を獲得する。

「急に視界が開けた、いきなり見晴らしがよくなった、気持ちいい!」と思ったところで、今度はぶつっと終わってしまった。えーっ、ここからなんじゃないの。

視界が開けた瞬間の、不思議な転換が気になってそこだけ繰り返して何度か読む。だけど余韻があるばかりで、それ以上のことはやっぱりよく分らない。

読後感が、小説というより詩に似ている。不思議な話。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?