プロレス対The Wall Street Journal。どっちの意思決定が経済学的に正しいのか

この記事を読んであなたが得られるかも知れない利益:経済学とは何かについての理解。コストとは何かについての理解。経済学のよい教科書とはなにかについての理解。プロレスとコストについての理解。

経済学に関するふたりの会話

友人:まだ、The Wall Street Journalの件、こだわってるのね。

野呂:うん。

友人:今日はまた、経済学でどうのこうのとは大きく出たじゃない。あんたの専門、経営学でしょ、経済学じゃなくて。

野呂:そうなんだよ、でもMBAの必修科目に経済原論とかあるから、経済学はわかりませんとは口が裂けても言えないのさ。

友人:でも、経済学って何なのよ、日経読んでもさっぱりわからないし。

野呂:同感だね。でも経済学って今苦しんでるよね、行動経済学とか、神経経済学とか、あれって従来の経済学に心理学をプラスしたもので、それで完全な経済学ができた的なPRが、なんかやだな。

友人:経済学の理論ならば、同じものなら安いものを買うのが人間っていう定義なんでしょ。でも高いコンビニで買い物してるひともいるわね。だから、その人の脳にセンサーをつけてその時の脳の反応をチェックして、なぜ高いものを買うのか探求すればいい、それが行動経済学の考えよね。

野呂:でも、結局どうして高いものを買ったかなんて、自分でもわからないんじゃないの。脳のセンサーどうのこうのだって、結局は統計とらないと理論にならないんだから。統計ってじゃあ、何万人とったらいいんだよ、日本人とアメリカ人は違うだろうし。

友人:経済学が人間の行動の真理を解き明かす、なんて所詮無理ね。

私:俺もそう思うね。

経済学のおすすめテキストはこれだ

友人:でもあんた経済学わかっている風するじゃない、うまいっていうか(笑)

野呂:ここのnoteの読者にも言ってるんだけれど、結局、いいあんちょこ(模範解答集のようなもの。昭和の死語)があればいいんだよ。経済学の僕のあんちょこはこれだ。

Basic Economics by (トーマス・ソーウェルThomas Sowell )副題に経済学への一般市民のためのガイドって書いてある。この本は一切数式が出てこないんだ。経済学って何かの本質オンリーなんだよね。超わかりやすいんだ。

日本語版はこれかな。アフィリエイトじゃないから、紹介したくないんだけど。

友人:じゃあ、あんた、今日この記事のタイトルの「The Wall Street Journalの日本撤退の意思決定は正しいのか」ってのを、その経済学で説明してみてよ。

野呂:この本の88ページに経済学におけるコストとは何かっていう説明があるんだ。

著者のソーウェルさんは「コストとは量によって変わってくる。業界ごとにコストの意味は違う。人によっても違う」って言ってるんだよ。

こんな例を出している。とある飛行機の定員が200人だったとする。

180人が前から予約して高いチケットを買っている。

でも20人がスタンバイ(stand-by キャンセル待ち客)だ。

この飛行機会社のコストをどう考えるか。

普通に業界の常識ならば、180人で利益が出るから御の字だ。20人不足してもそれをコストとはとらえない。

しかし、違う飛行機会社はこの20人分を大きなコストと考える。

要するに気持ちの問題で、常に100%を目指すように、つまりスタンバイ客をゼロにしないと、いい会社にならないという意味で、20人分を大きなコストとみなす。

プロレス業界(ごく一部)のコストの考え方

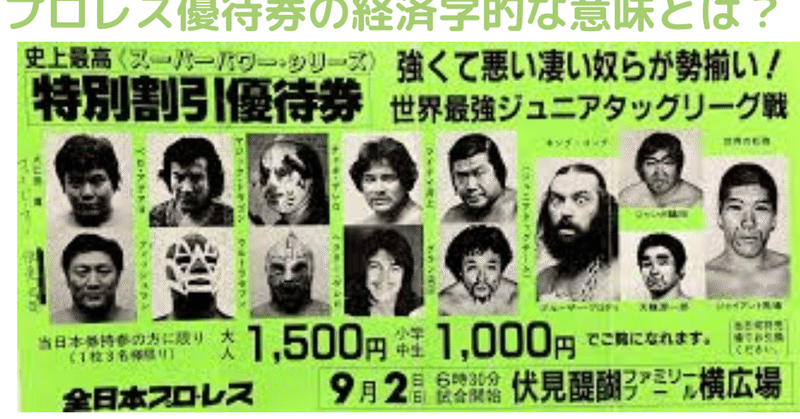

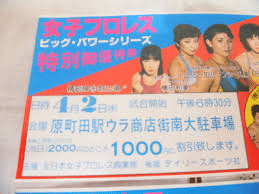

友人:あんたの好きなプロレス業界なら、コスト意識なんてなくて、優待券ばらまいて、客が入ってるように演出するところもあるわね。

野呂:それは一部の例外だよ、今はあんまりそんなのはない。

プロレス界の名誉に関わるから言っておくけど(笑)。

優待券は確かにコストだ。利益度外視で客を集めようっていうんだから。

だから、業界によってコストの考え方が違うってことだよ。

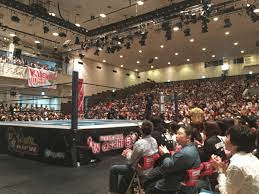

当日優待券でコストがかさみ、赤字興行になっても、東スポに「後楽園ホールに2000人超満員の観客を集めた」った書いてもらったほうがトクなのさ。

友人:ふうん、じゃあ、「コストは個人によっても違う」ってのは何?

野呂:飛行機の利用についての個人の価値観の違いだ。

金をきちんと払ってその飛行機を予約する客にとって、そのフライトがどのくらい重要かによって、コスト(意識)は違う。

スタンバイ客はキャンセルで乗れるならラッキーてなもんで、そのフライトは重要じゃない。コストをかけるに値しないってことだ。

友人:で、じゃあ、The Wall Street Journalのコスト意識は、経済学的にはどうなのよ?

野呂:普通に考えるならば、例えば日本に紙でThe Wall Street Journal読みたい客が少なくて、コスト割れしているわけだろう。現実的に。

だから紙を辞めるっていうんだよな。でも、それをコスト(赤字の経費)と考えるか否か、ってことなんだよ。

友人:そんなのコストに決まってるじゃない。赤字垂れ流すでしょうよ、あんたくらいしかその英字新聞読む人がいないならば。

野呂:でも、優待券ばらまくそのプロレス団体みたいに、見栄を張ることはコストに値する、と考えるならば話が違ってくる。

友人:でも、The Wall Street Journalは世界のブランドなんだから、そんな必要はないわね。

野呂:そうだ。でも、長期的視野っていう別の側面を考えると、The Wall Street Journalが日本で紙をやめたことのほうが、コストってことになる。

デジタル音楽もデジタル新聞も10年後に消滅か

友人:10年後に、また紙が戻ってくるっていうの?

野呂:そうだ。レコードを見ろよ、いま、渋谷のタワーレコードなんて行ってごらん。アナログのレコードのコーナーがあるんだよ。

レコード針も、ステレオも売れてるんだ。某シンクタンクでは、レコードは成長産業なんて言ってる。

友人:私もそれはわかる。CDやMD(ミュージックディスク。これもいまは死語)は音が悪いものね。

野呂:キミも昭和だもんね。

友人:何よ、いいものはいいのよ。

野呂:だろ。デジタル新聞なんて一時の流行、人々の気の迷いに過ぎない。必ず戻ってくるよ。

音楽業界もバカだったよな。レコードからすごいコストをかけて撤退して、またブームで、これまたすごいコストをかけて復活させてさ。

最初っから、レコード撤退っていう意思決定が間違っていたのさ。未来を読めないって情けない。

だから、The Wall Street Journalが数字のコストだけで、今回日本撤退という意思決定を下したのは、経済学的なコストっていうのを深く考えてないってことだ。

友人:ふうん、ソーウェル先生の提唱してる経済学って、単なる目先の数字じゃないんだ。なんかちょっとわかった気がする。

野呂:これからも、ソーウェル先生の説を紹介するよ。でも今の経済学を批判している人は彼だけじゃない。また色んな人の異論も聞いてもらうつもりだ。

友人:あんたもずるいわよね、結局「理論」って言えばなんとか読者を騙せると思ってるんだから。

野呂:プロレスのはなしでもしようか?新潟プロレス10周年大会よろしく。

友人:プロレスに逃げるな!

長々とお付き合い頂き、ありがとうございました。

それではまた明日。

明日は清和大学オープンキャンパスで出勤です。なんとか書ければいいけれど。

野呂 一郎

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?