USで勃興するコホート型学習とスタートアップ

独立系ベンチャーキャピタルに所属しています、インキュベイトファンドの岩崎と申します。

今回は、アメリカを中心に世界中に広まる「Cohort Based Courses(=コホート型学習)」について概念を整理し、自分なりの考察や展望について記そうと思います。文中にも書いてありますが、概念自体はこちらのWes Kaoの記事(WeAdmitの真田さんによる翻訳はこちら)を参考にして頂き、そのうえで私の考察を読んでいただければと思います。

お付き合いいただけますと幸いです。

1.「オンライン学習」の課題

「LIFE SHIFT -100年時代の人生戦略-」がベストセラーとなり、人生100年時代・マルチステージ(⇔3ステージ)という価値観の波が押し寄せた。これは急速に起きる変化ではないが、数十年単位ではLayerX福島さんの「確実に来る未来」なのだろう。

そしてこれまた言うまでもないが、技術進歩のスピードが加速度的に高まっており、日々新しい技術・新しい価値観などをインプットし、前に進んでいく必要がある。

これら2つのマクロな社会の変化の交差する点として、リカレントやリスキリングなどの学び直し(2つの言葉は別の定義があるが、今回はまとめて「社会人教育」とする)がある。ミレニアム世代の価値観の変化・ジョブ型採用への波など、「社会人教育の重要性が増す」というのはこれもまた詳しく語る必要もない「確実に来る未来」である。

人生100年時代×技術進歩の速さ → 社会人教育の重要性の向上

しかし、既存の学習手段の多くを占める、MOOCs・本・note・podcast・メディアなどのコンテンツには既に大きな問題を抱えている。

大きな問題の1つ目として、「コンテンツでは体系化・構造化がされていないことを学びづらい」ということが挙げられる。例えば大企業のBizDevだった人間が、伸びているアーリーステージのスタートアップの20人目として引っ張りだこになるためにはどうすればいいのだろう?エンジニアがPdMになるためにはどうすればいいのだろう?ゼロからGameFiの業界動向を学び、最もいいGameFiで荒稼ぎするにはどうすればいいのだろう?

2つ目は「体系化・構造化されていることであっても、継続率が非常に低いこと」だ。複数回講義で体系的に講義をしているMOOCsの修了率は3~6%である。ここまで低いことには驚きだが、実際にUdemyやCouseraなどの複数回講義を購入し、途中であきらめてしまった経験を多くの方がお持ちだろう。

3つ目は「情報収集が一時的なものとなってしまい、最新情報をキャッチアップし続けられないこと」だ。先の事例だとGameFiなどに関しては良質な情報を常に浴び続け、アップデートをする重要性が高いだろう。

しかしコンテンツは基本的に作られた瞬間で時を止めてしまい、情報のキャッチアップを別の場所でし続けなければならない。また、クリエイター側からするとより良い最新のコンテンツの作成を強いられる(今回のようなNoteもそこそこの工数なので、時事系情報発信のYoutuberなど地獄なのではないだろうか)。

まとめ:MOOCsなどコンテンツ学習の欠点

-体系化・構造化されていないことが学びづらい

-修了率が非常に低い

-最新情報のキャッチアップが難しい

このように、「確実に来る未来」にも関わらず、非常に大きな課題が眠っている「社会人教育」に対して解を見出し、2021年にUSで圧倒的な存在感を放ったのが「コホート型学習」である。

2.コホート型学習と各国での盛り上がり

コホート型学習とは「グループ単位で一緒にオンラインコースを受け、コホートのほかの参加者と一緒のペースで学びを行っていく、インタラクティブな学習スタイル」のことである。

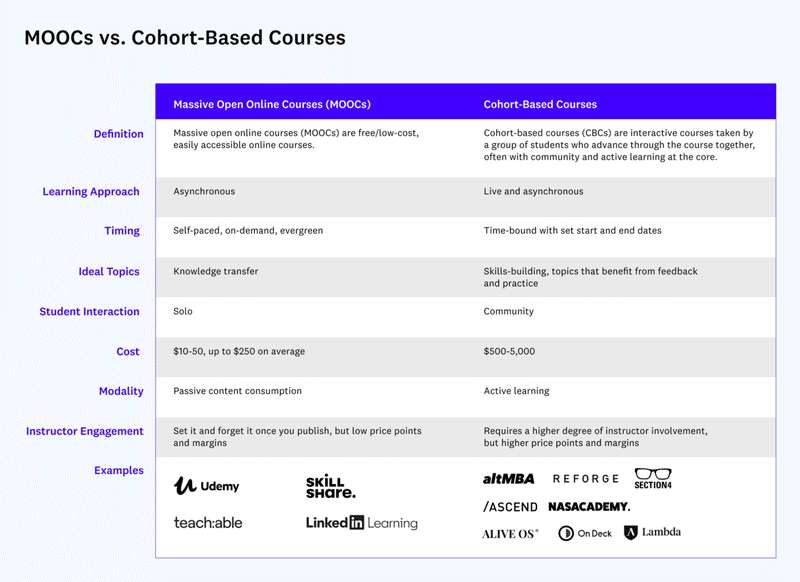

MOOCs vs Cohort-Based-Courses (Maven CEO Wes Kaoの記事より)

詳細の学習方法や特徴に関しては、a16zが昨年5月にシリーズA投資をしたMavenという企業のCEOであるWes Kaoが、昨年5月にa16zのメディアで記事を書いている(私もそれを読んでのめりこんだ)ので、詳細はそちらを読んでいただければと思う。

また、シリコンバレーにて起業しており、日本人初Maven講師である真田氏がWes Kaoの記事を翻訳しているため、そちらも参考にして頂きたい。(真田氏は非常にお忙しいにも関わらず、ご相談などに乗っていただいて下さる本当に素敵な方です。いつもありがとうございます。)

今回は2人の記事に詳細の解説はお任せするとして、コホート型学習の重要な点をかいつまんで説明をすると、以下の4点にまとめられる。

①リアルタイム性かつ双方向性(講師⇔生徒、生徒⇔生徒)の講義を提供し、Zoomのブレイクアウトルームなどを最大限活用した、コミュニティ主導での能動的な学習環境を実現している。

②リアルタイムの講義であるため、世の中で起きている最新の出来事を組み込んだ講義となる。

③「知識の伝達」だけでなく、分析・評価・判断・創造など実践的な練習やフィードバック、ディスカッションの必要な高度なスキルの取得が可能。

④Slackコミュニティや講義後の生徒同士の1on1など、講義外でのフォローをすることでコミュニティとしての質も担保する。

⑤このようなコミュニティ性のある学習や実践を伴う学習は、学習効果が高いことがハーバード大学の研究で証明されている。(詳しくは後述)

これらの講義を提供することで、先ほど指標として挙げたMOOCsの3~6%という修了率に対して、あるコホート型学習は96%の修了率でMOOCsと比較したときに圧倒的な差異が出た。(他の事例でも基本的には85%を超える修了率を出している)

また、満足度や学習効果の指標もMOOCsと比較して高い数字をたたき出している。

このように非常に優れたコホート学習について、次の章ではWes Kaoらが触れていない凄さをいくつかまとめる。

3.コホート型学習の魅力①協同学習の凄さ

「2021年はコホート型学習元年」とまで言われ、アメリカを中心に盛り上がっているコホート型学習だが、概念としては50年以上さかのぼる。あくまで私の考えだが、1960年代末に米国のDavid Wolcott Johnsonが旗振り役となって推進した「協同学習(cooperative learning)」が根底の思想にあると思われる。

いくつかの論文の定義によると「生徒たちが自分の学習およびお互いの学習を最大化すべく一緒に活動するように、小グループを教育的に用いること」であり、まさにこれはコホート型学習であるようだ。

(専門家の方々によるとこの言葉はバズワードとなっており好かれていないらしいが、)近年学校教育で重視される「アクティブラーニング」とも似た概念である。

「コホート型学習」という定義さえ曖昧な単語ではなく、「協同学習」という50年以上学問されてきた単語を深ぼった方が、より今回の学習方法の何がすごいのかが理解できるだろう。

そう考えていくつか論文や書籍に目を通したところ、教師側が重視するべきこと・子供側に重視させるべきことなど非常に奥深く研究されており、「協同学習を用いて教育をする教師向けの研修」なども多く存在している。

今回はスタートアップ向けの記事なので、「協同学習をする上で気を付けること」より「協同学習はなぜ学習効果が高いのか」について自分の理解を簡単に記す。(詳しくは論文や書籍を見て頂ければと思います)

するとそれらには共通して、「お互いの学習効果を高めようとする姿勢が最大化されることで、学習効果が高まる」と記されている。コミュニティの中で自分の役割をはっきりとさせ、コミュニティに対して貢献し、互いの学習効果を高めようとすることで、学習効果が高まるようだ。

文章だけでは理解できない部分も多く、ご縁あって日本協同教育学会現会長の安永教授にインタビューをさせて頂いた。すると教授は「協同の精神に基づく切磋琢磨」というフレーズを多用した。

まだいまいちピンと来なかったので、「めっちゃ良い感じにアツくなって激論してる時の部活のミーティングですか」と尋ねたところ、かなりイメージに近いようだ。(「こうやって議論しながらだと理解が深まりますよね」と仰っていたのが非常に印象的である。)

つまり、「切磋琢磨」の意識を場のすべての人間が持つことで、自然とお互いがお互いを高めあう。結果、場に対する責任が生じて離脱率は下がるし、学習効果も自然と高まる、という話だ。

また、印象的だったのは抽象的・非体系的な学びにだけではなく、基礎的な知識ベースの学習にも非常に向いているらしい。知識ベースの学習はMOOCsや本などコンテンツでも比較的代替可能であるため、事業性を考えるとよりブルーオーシャンである抽象的・非体系的な学びに対して協同学習を提供するケースが多いだろうが、協同学習に対する理解が深まるにつれてすべての学習に対して協同学習が用いられるかもしれない。

4.コホート型学習の魅力②プライシングの凄さ

事例は後ほど列挙するが、2か月程度のコースに対して、$1,000~$5,000近くの受講料を支払っているケースが殆どである。勿論講義前後の資料やSlackでのサポート、コミュニティなど基本的に講義自体は週1回程度であることが多い。一方、MOOCsは講義量としては同じくらいのコースに対して$10~$50程度の受講料となっている。

学習効果が高いからこそこれだけ高い価格が支払われているのは勿論だが、

【単価が高い】

→【本気の人間だけが集まる】&【少人数でエコノミクスが成立する】

→【協同学習の学習効果が高まる】

→【満足度が高い(単価に釣り合うという評判を得る)】

といういい循環を回すことができている。

この【高単価商材→ユーザー側の本気のコミット→結果が出る】という構図はライザップやポジウィルなどにも使われており、2社のカスタマージャーニーも非常に参考にしたい。

5.企業事例

この項ではアメリカを中心に多く出始めているコホート型学習系のサービス(プラットフォーム/イネーブラーツールなど)を紹介する。ただ今回は簡単な説明にとどめ、各種思想の違いなど、詳細はまた別の機会があればご紹介させて頂きたい。

まず私が1度ディープダイブをしたMavenに関して、少し細かく記す。

maven

- a16zが2021年5月に$20MをシリーズA投資。

- a16zのパートナーであるLi Jinが「クリエイターエコノミーについて」というコースを作るなど、非常に著名な人間がコホート型学習を提供している。

- 上記のWes Kaoの記事の翻訳記事を書くWeAdmitの真田さんが講師をしている。

MasterClassのコホート型学習ver.と考えてもらえるといいかもしれない。

「TwitterでNFTについていつも発信をしているあの人から『NFTの〇〇』について教わる」、「憧れのPdMの人から『〇〇のPdM』というピンポイントコンテンツを教わる」、などというような体験を提供する。

創業者の1人がUdemyの共同創業者であるGagan Biyaniであることもあり、中長期的にも非常に戦略的に考えているようだ。

Maven以外にも以下のようにいくつものスタートアップが出ている。

ondeck

- もともとOndeck Foundersというアクセラレータプログラムだった。

- 2020年から起業家向けのコホート型学習としてスケールを開始し、多方面に展開。

teachfloor

- コホート型学習のShopify(イネーブラーツール)

- 誰でも簡単にコホート型学習を提供できるようにする。

Ascend

- 女性のキャリア支援を提供するコホート型学習プラットフォーム。

- $1,995で6週間のプログラムを提供する。

GrowthSchool

- インドのコホート型学習プラットフォーム。

-2020年創業。

他にもTeachfloorの記事にいくつか紹介されているので、興味があればぜひ読んでいただきたい。

念のため補足をしておくと、協同学習のところでも取り上げた通り、コホート型学習は以前から概念としてあり、例えばWes Kaoが創業者であるaltMBA(2015年創業)やインドのStoaSchoolも参考にしたい。MOOCsに対する不満や学び直しへの外部環境の変化、そして何よりZoom(特にブレイクアウトルーム)などオンラインコミュニケーションの簡便化や慣れが突風を吹かせたのだろう。

このようにコホート型学習だけで世界中で多くのサービスが出ている。勿論今後の成長や買収合戦など今後も動向には注目が必要だが、アメリカ(一部インド)のリスクマネー市場で注目を浴びているのは事実である。

6.展望

さてここまでコホート型学習の概念や考え方について大まかに洗ったが、最後にコホート型学習の展望の予測について少しだけ記す。

先に書いた通り、協同学習は全ての学習の効果を高めるものである。また、安永教授に言わせるとその「学習」の幅は非常に広く、実際に教授自身医師や看護師向けの研修も行っているらしい。「コホート型」も幅広い分野に応用されることになる可能性は高い。

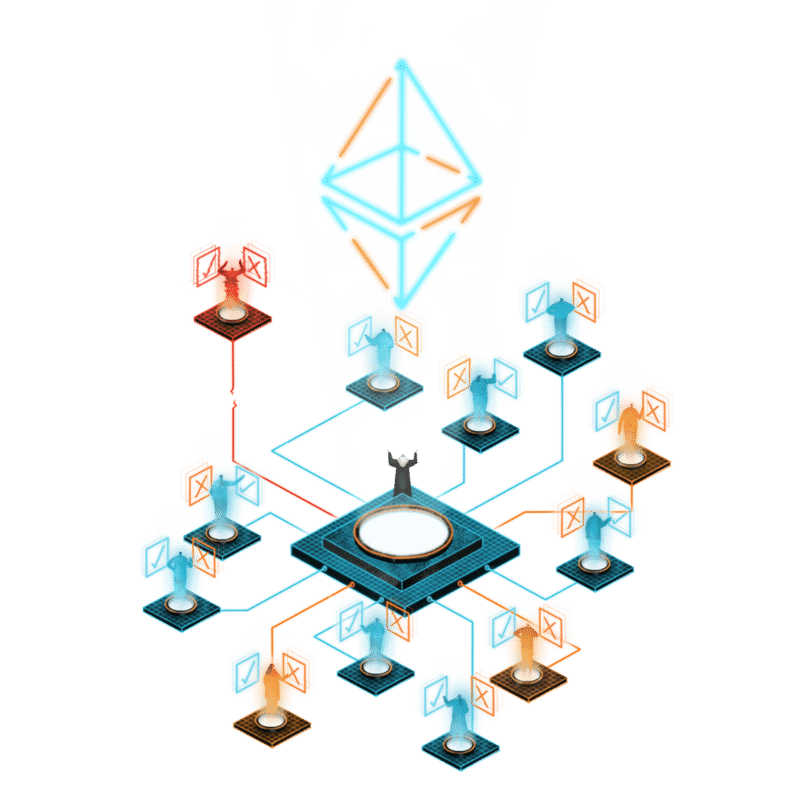

学習効果という側面だけでなく、コホート型学習の大きな要素である「コミュニティ」の重要性が年々高まっている。少し文脈は違うが、馬田先生のレポートでも2020年代におけるコミュニティの重要性は強調されている。

また、(著者はまだまだ学びが足りないためそこまで触れたくはないが)DAO/Dappsの広がりとともにコミュニティの力は強まっていくのだろう。

コミュニティの価値が高まっていく潮流(画像はEthereum.orgより)

→「コホート型」は今後注目されていくのではないか。

話を今回のnoteの頭に戻すと、「社会人学習という必ず来る未来」・「今後大事とされるコミュニティの力」を掛け合わせたとき、これらの2つの未来の交点であるコホート型学習は2022年以降非常に重要な概念になってくるのではないだろうか。

みんなで楽しく教え教えられ、その後もゆるく繋がり、別の場所で得た別の知識を共有しあい、協同が協働に繋がり、コミュニティとして価値が上がり、それが結果儲けに繋がり、などなどコホートを軸に面白い取り組みが生まれるとすると、非常に価値のある取り組みとなるだろう。

7.終わりに

昨年から自分の中で非常にホットな「コホート型学習」について、駄文を展開させて頂きました。まずは今回のnoteに至るまでに知見を下さった真田さん・安永教授をはじめとする方々や数々の記事に感謝を伝えたいです。本当に有難う御座いました、引き続き勉強させて頂けますと幸いです。

「コホート型学習の面白さ」をとことんに語るだけに終わってしまいましたが、GaganBiyaniの発言などから考察するMavenのMoat仮説、日本での立ち上げ方の妄想、Maven・Ondeckなど各企業の思想の違い、などなど他にも論じたいことは多数あります。特に協同学習に関しては1つの学問なだけあって非常に奥が深いです。是非機会があれば、読んでくださった方々とディスカッションさせて頂きたいです。

(個人的に今のホット妄想トピックは、教育だけじゃなくほかの領域にも応用できるのでは?ということで、「離脱率」をフックにコホート型ダイエットなどあり得るのかもしれないな、思っております。)

それと、「こういうコホート型学習あれば使いたい!」「コホート型学習を立ち上げたら顧客になる!」という方々のご意見も大歓迎です。その他諸々もし何かご意見・感想・ご要望・議論テーマなどある方がいればご連絡お待ちしております。この記事を機にTwitterも再開しようかなと思っています。

引き続き宜しくお願い致します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?