丞相という男

丞相。人は彼の地位をまず口にする。

いや、私はそのような大層な男ではない。

私はただの、商家の倅だ。

丞相は、ふうとため息をつきながら、夜の都大路を走る馬車の中で、腕組みをする。

彼の名は秀弓。かつては公商として苗字をも国に認められた徐家の三男で、徐紫芳と名乗っていた。

名が変わったのは、10年以上前になる。

秀弓は、富裕な商家の三男であったから、自由気ままに暮らすことはできたが、家督を継ぐことはない。商売にも興味もない彼に、父親が士官を目指すための塾か、武芸をと勧めたところ、武芸に縁を持ち、武官として王宮に上がることとなったのだった。

さて、陽礼門の門番として日々を暮らし始めた折、王宮にて宴が催された。それは、現在の女王である、和秦女王が懐妊したことを祝う宴であった。この時、和秦女王は従兄弟の何秦王と婚姻したばかりであったが、王にはすでに愛妾があったので、この女人がたいそう嫉妬をし、当時妃であった和秦女王に毒を盛ったのである(この愛妾こそが、水月王子の生母である)。

その姿を遠目に見て不審に思った秀弓が、毒杯を射抜いた事で、実質王と王妃、王の子を救ったこととなり、王より「秀弓」の名と、万星海を超えてやってきた見事な剣を二振り、賜ったのである。

そこからとんとん拍子に出世をし、王なきあとは、「お前だけが信じられる」と女王から引きたてをうけ、丞相という立場に立つこととなったのであった。

「私は、女王のために全てを捧げ生きてきた。何があっても、地位にも名誉にも、執着してはならぬ」

そうひとりごちた時、馬車が自分の邸宅の前に着いた。

すでに王宮から早馬は飛ばしてあり、一門全て、旅支度を終えて門の中に集まっている。

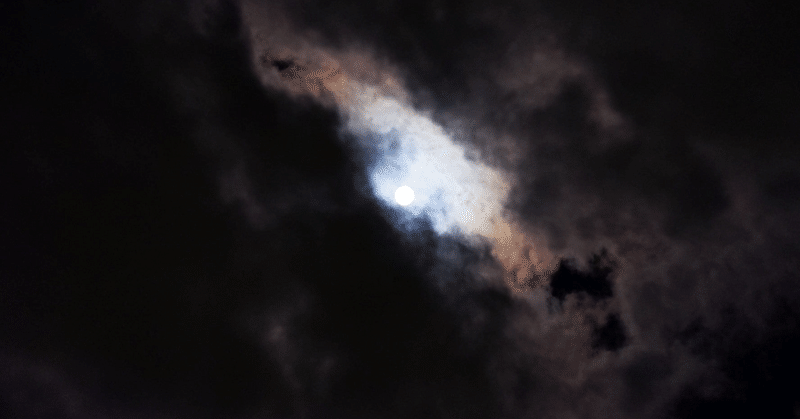

月は高く登り、荷を持って立つ者たちの顔を青白く照らしていたが、篝火が彼らの目を時折ギラリと光らせた。

「女たちは?」

秀弓が尋ねると、妻の佳華が奥から使用人たちに財産を渡して現れ、「おかえりなさいませ」と力なく微笑む。

「娘たちは彼女たちと共に里に送ります」

「息子たちはーー」

佳華はそこまで言って、夫の目を見つめ返す。

「私と共に、都を下らせよ」

夫の決然と言い放つ言葉に、佳華は何かを察したようであった。

「あなたーー」

発しかけた言葉を飲み込み、佳華は黙って俯くと、そっと瞬きをして涙を払った。

「水月様が謀反を起こされた。後見人の私が都に残れば、争いの種となる。疾く都をくだるべきなのだ」

「そして」

秀弓は一瞬辺りに目くばせをすると、小声で、しかしきっぱりと言った。

「おそらく裏で糸を引くものの動きが激化するはず。我らは命をかけ、それをあぶり出し、応戦する」

一同、うんと頷くも、緊張があたりに満ちて行く。使用人も含めて、この家のものたちは、まだ年若い。

「旅装束の下には、鎖帷子を着込んでおります、父上」

そう声をかけたのは、長男の武儀。今年で14歳になる。精悍な面立ちで、細い弓形の目に、父への尊敬を隠しきれずにいるようだった。

「お父様、旅は長くなりますか」

足にまとわりつくのは、少女のような面立ちの、四歳の次男紫月。この愛らしく美しい面立ちの次男を、秀弓も佳華も、長男の武儀も、とても可愛がっていた。

「この子は、姉さんたちと里に送った方が良いのではありませんか」

おずおずと武儀が言うと、秀弓は間髪入れずに、答える。

「否」

睨みつけるかのように、父の目が十四歳の息子を捉える。

「それはできない。この子も我が家門の男児だ」

納得できず、「しかし、足手まといになります」

ーー武儀は言葉をそう続けたものの、父の意向が変わらないことを知っていた

この父は、次男を溺愛してきたが、同時に武義から見ても、どこかこの幼児を、客人扱いをしているところがあった。

それを、死も覚悟のこの旅に連れていくと言うのだから、何か意図があるに違いなかった。

「申し訳ありません。口が過ぎました」

武儀は謝ると、次男を抱き寄せた。

(何があっても、この兄がお前を守ってやる。)

武儀は、そう決心したかのようであった。

その様子を見ながら、父の秀弓も、胸が痛まないわけではない。

けれど、手放すことはどうしてもできない。

「桂華よ、そなたはどうする」

尋ねられて、桂華は静かに答える。

「共に参ります。私たちは、夫婦ですもの」

しっとりとした風情の中に、強い意志を宿すこの女人を、秀弓は生涯に渡り裏切ったことがない。それをこの妻も、よく心得ていた。

もとはこの商家の三男に箔をつけるため、女王に言いつけられた政略結婚であった。しかし、2人の絆は、そうした俗的なものでは計り得ないものがあるのだった。

「さあ、参ろう」

宰相はこうして、自らの位を返上する旨の手紙を残し、都を去るのであった。

もうすぐ、最も暗い時間に差し掛かろうという闇の中を、隊列は僅かな松明と共に進んでいくのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?