書籍『アナザーユートピア』より、建築家・槇文彦さんの巻頭エッセイ「アナザーユートピア」を公開

世界的な建築家、槇文彦さんの最新刊『アナザーユートピア』が刊行されました。槇さんはエッセイ「アナザーユートピア」で、これまでのように建築から都市をつくるのではなく、「オープンスペース」――広場、路地、道、空き地、原っぱ、等――を中心につくることが、都市の未来、賑わい、人々の交流をつくるのではないかと問題提起し、都市における「オープンスペース」の価値への再考を促しました。これにたいして、建築家、都市計画者、ランドスケープデザイナーから、弁護士、社会学者、美学者まで、さまざまなジャンルの執筆者17名が応答したのが本書です。

ここでは、その槇さんの巻頭エッセイを公開いたします。読者の方々それぞれが、都市の夢を描くきっかけになることを願っております。

――――――――――――――――――――――――――――――――――

原風景としてのオープンスペース

一九五三年の夏、ハーヴァード大学の修士課程を終えて、次の一年間、私は憧れのニューヨークに住み、働くことになった。以後半世紀以上にわたり、ときに数日、あるいは数週間、数知れずニューヨークを訪れる機会をもってきた。とくにここ数年は、ニューヨークに幾つかのプロジェクトが進行し、訪問する機会も増えていた。

しかしある日ふと、自分にとってニューヨークの原風景とは何だろうかと考えることがあった。それはマンハッタンにひしめくスカイスクレーパーの像ではなかった。広大なセントラル・パーク、古いMOMA(ニューヨーク近代美術館)の彫刻ガーデン、ロックフェラー・センターのスケートリンク、グリニッジ・ヴィレッジへの入り口でもあるワシントン・スクエア、そこで老人たちがのんびりとチェスを楽しんでいる風景、あるいは70年代、コロンビア大学でのワークショップのために長期滞在していたホテルが面するグラマシー・パーク……。これらのオープンスペースはたとえ周縁の建築群が時とともに変わっても、不変であった。

(ニューヨークの風景 1954年)

たとえばグラウンド・ゼロの中心、メモリアル・パーク。私は『新建築』誌上で、ここの計画の主役はメモリアル・パークであり、それを囲む超高層群は脇役に過ぎないと述べている。事実、2014年9月11日にNHKの取材のため訪れたメモリアル・パークでは、ほとんどの人びとの視線は、二つの大きなサンクン・ガーデンの黒い御影石に――そして、そこに刻まれた亡くなった人びとの名前と、捧げられた花束に――向けられていた。

私にとってニューヨークの原風景はさらに、北から南への幾つかのアヴェニューとそれぞれを横切る無数のストリートに存在した。たとえばサード・アヴェニューには当時古びた高架の鉄道が走り、両側に同じく古びたビルが立ち並んでいた。道も、いうなればオープンスペースなのだ。

1972年に刊行された、奥野健男の『文学における原風景』(集英社)は建築家にとって衝撃的な評論であった。70年代の初め、建築、都市の状況に対してある種の閉塞感が漂っていただけに、原風景が我々にとって現在の都市の存在感と密接に繋がっているというこのエッセイの指摘は、きわめて新鮮であった。私も子どもの頃、家の近くの原っぱで友人たちと存分に遊んだ記憶がある。今のように、使われていない土地に塀などが張りめぐらされるような光景はまったくなかった。ささやかな空き地の風景が今でも瞼に浮かんでくる。

こうしたさまざまなオープンスペースの記憶、経験が人間にとって重要であるなら、一度オープンスペースから都市のありかたを考えてみてもいいのではないか、という発想へと展開していったのである。

こうしたさまざまなオープンスペースの記憶、経験が人間にとって重要であるなら、一度オープンスペースから都市のありかたを考えてみてもいいのではないか、という発想へと展開していったのである。

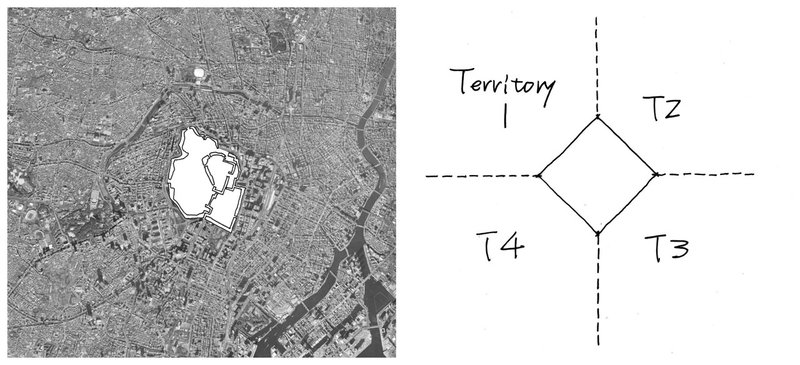

皇居空間が示唆するもの

霞が関の丘から、皇居の内堀空間を介して日比谷の大通りに展開するビル群のスカイラインを眺めたとき、東京のなかで最も美しい光景に出会ったと思うのは私ひとりではないだろう。この内堀内の皇居、そして皇居前広場を含む巨大なヴォイド空間の東には、今述べた日比谷通り、さらに東京駅を介して日本の商業空間を代表する顔といってよい銀座、西から南にかけて国会議事堂をはじめ行政の中心となる官庁街、北は上野にまで至る大学・美術館群など文化の森への入り口となっている。見事な日本の心臓部の形成である。それは江戸、また明治以降のさまざまな発展の複合体であるが、皇居空間の周縁にいかに重要施設を配置するかという試みの結果といえる。

歴史的には、このような解釈でピリオドを打つことができるのだが、私は、皇居空間くらいの広がりをもった中心部の空間は、そうした意図さえあれば、望ましい都市機能をもった空間配置を可能にする潜在的な力をもっている、という事実にむしろ着目したい。仮に皇居空間をもたない東京の中心地域のありかたを想像してみよう。行政、商業、文教地区が道路だけによって仕切られているとすれば、都市のレジビリティ(わかりやすさ)の消失だけでなく、何か東京全体のイメージがつまらないものになってしまうのではないだろうか。

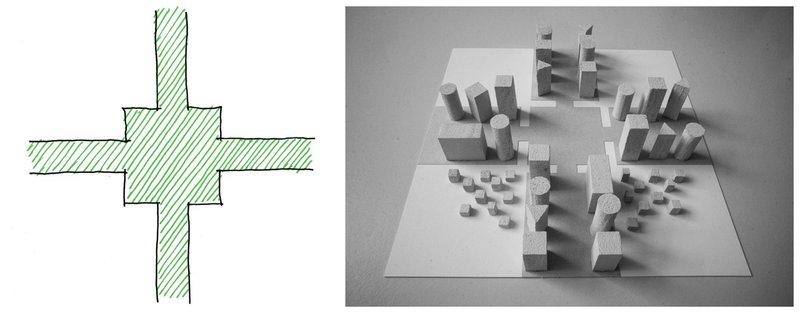

(「皇居の内部空間」と「広場による周辺領域の形成」)

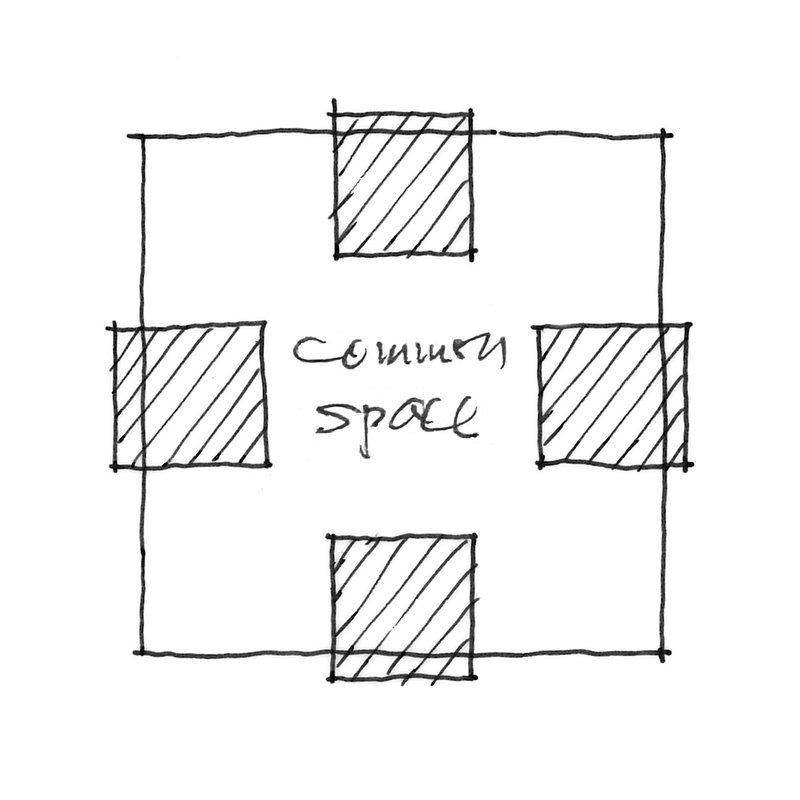

ここで私が述べているのは、既存施設の存在しない新しいコミュニティをつくろうとするときに、施設からではなくオープンスペースにクリティカルな重要性をまず与える、あるいは、施設配置と並行して計画を考える際にも、施設と同等の重要性をオープンスペースに与える姿勢があってもよいのではないかという問いなのである。オープンスペースには我々の都市生活に対するさまざまなポテンシャルが存在する。

都市のエッジについて

ケヴィン・リンチは著書『都市のイメージ』(岩波書店、一九六八年)のなかで、イメージの構成要素として、パス(paths、道路)、エッジ(edges、縁)、ディストリクト(districts、地域)、ノード(nodes、接合点・集中点)、ランドマーク(landmarks、目印)を挙げている。今我々が問題にしているオープンスペースはエッジに囲まれた領域であると理解してよいのではないか。オープンスペースとそれを囲む領域の関係は、機能的また視覚的な断絶を意味している。つまりエッジである。

ふつう都市のエッジというと、海辺、川べり、あるいは断崖などをすぐに想像するが、エッジの先に海なら埠頭、川なら橋などを想像することができる。つまり断絶がゆえにオープンスペースのなかは、何を考えようと自由であるといえる。その自由度を最大限活用することが、そこに住む者にとって賜りものとなるであろう。橋も埠頭も2つの空間の接点といえる。

オープンスペースはエッジに囲まれているからこそ自由であるということをここで確認しておきたい。

オープンスペースのマニュアル

世界の各地、各都市にはさまざまなオープンスペースの歴史があるに違いない。おそらく今後オープンスペースを問題にしようとするならば、多くの都市歴史学者たちの協力を得て、1冊の本、マニュアルを編んでゆく作業が必要であろう。お互いに学びあうということはこれからのグローバルな時代のなかでの重要な課題なのだ。

(「ギリシャのアゴラ」と「江戸の名所分布図」)

たとえば日本の江戸時代の名所とギリシャの都市国家のアゴラを比較するだけでも、興味ある統治との関係性が浮かび上がってくる。ギリシャの都市国家の市民たちはアゴラに毎日のように通うことを勧められた。アゴラにはマーケットがあり、スポーツ施設、あるいは学びのコーナーなども設けられていた。とくに男子の成人者は即戦力でもあり、早くから彼らの体力増進が図られ、世界で初めての屋外競技場もつくられた。

一方、江戸時代の日本は、武士階級が統治する封建制度が確立され、ギリシャのような市民社会ではなかった。したがって小オープンスペースこそあれ、人びとが大規模な集会を行えるところは皆無であった。しかし春夏秋冬の季節を愛でる名所が各地に設けられ、その数は徳川吉宗の時代、1000にも達したという。そこには風流な武士たちが訪れることもあった。同時に、社寺仏閣の境内がそのまま名所となることも多かった点は当時の浮世絵からもうかがえる。そこには寺子屋も設けられ、当時の住民たちの高い識字率は、日本の近代化の促進に貢献した。

このようにギリシャのアゴラと日本の名所を比較すると、オープンスペースが彼らの統治システムと密接にかかわり合っていたことが明らかになる。集中と離散、対比的な統治のありかたが存在した。このことは山本理顕の『権力の空間/空間の権力』(講談社、2015年)を併せ読み、考えると面白い。

ブルガリアの首都ソフィアでは古代ローマの教会遺跡が広場の中核をなしている。ここではオープンスペースが都市の歴史的な記憶を呼び起こす装置なのである。記憶のオープンスペースである。

市民参加型のスペース構築を

市民参加の可能な建築はこの世の中では限られている。なぜならかつてのヴァナキュラー建築を除けば、それは富と権力の象徴であったからだ。また今日、建築や都市に関してさまざまな規制が整備されている一方で、計画に関して人びとが自由に提言、または議論を行えるようにする仕組みは十分であるとはいえないであろう。

もしもある新しいオープンスペースの構築にあたって広く市民の意見をつのることができるとすれば、建築物と比較してさまざまなポジティブな提言を得られるのではないか。建築と異なってオープンスペースは誰もが生活のなかで接点をもつために、そこに設置したい仮設も含めた施設の種類、樹木、水、芝生のありかたなどについて、 意見、提案も出やすいだろう。

それでは、オープンスペースはコミュニティの核になりうるか。

答えはイエスである。ただし当初からそれをめざさなければならない。良い例がひとつある。

軽井沢の南原の別荘地はふたりの学者(ひとりはそこの地主であった)によって開発された。ふたりが決めたルールは、①それぞれの別荘に門や塀を設けない。②中央に原っぱを確保し、午前中は学者の勉強の邪魔にならないよう、そこに子どもや孫たちのための小さな学習塾をつくるということであった。

当初は数家族から始まったこの別荘地・南原の会員は、今や1000人を超す。その間多くの家族が自身の住まいを変えてはいるが、すでに4世代にもなった南原コミュニティの特色は、夏にはかならず同じメンバーが顔を合わすことである。私はこれを「夏の定住社会」と称した。原っぱに東屋が設けられ、テニスコートがあり、運動会、花火大会などの数々の催しが開催される。若い世話役のなかで結婚する者もいる。外からの参観も絶えないという。

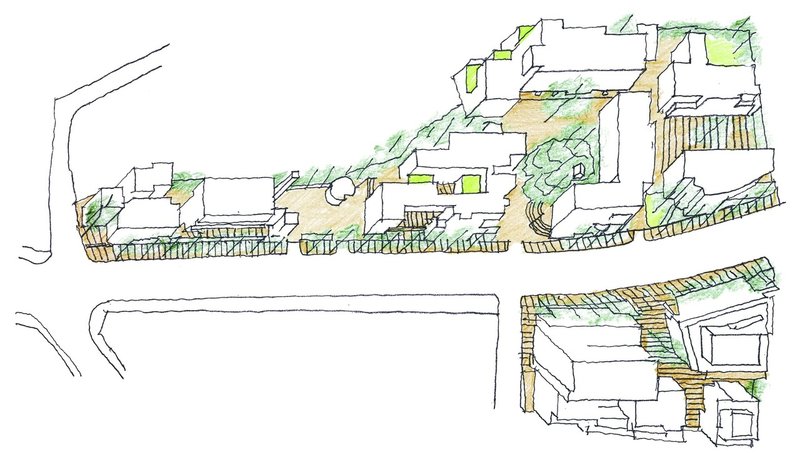

あるいは、都市における例として、代官山の《ヒルサイドテラス》がある。ここでは分散型の小広場とそれに接続する歩道が、人びとに出会いの場を提供している。この広場から居住者や利用者たちのコミュニティづくりが自然に始まった。このように、現代のコミュニティのなりたちは実に多様である。

(《ヒルサイドテラス》の俯瞰スケッチ)

オープンスペースと自然やもの、人のふるまい

塚本由晴は、彼のふるまい論のなかで、かつてのヴァナキュラー建築から学ぶこととして、人間のふるまいだけでなく自然やものの「ふるまい」の観察を通して得られるものも重要であると指摘している。当然オープンスペースは、自然の諸相を知るうえでの格好のスタディの場を提供する。たとえば、厚い樹林層を通る空気はその温度が低くなることはすでに実証されている。ならば、オープンスペースを大きな天然扇風機、団扇などと考えるのはどうだろうか。その気になりさえすれば、水の扱いを考えるうえでもよい実験場をオープンスペースは提供する。過去の歴史から学ぶことも多くありそうだ。後に述べるテントと樹木の組み合わせも魅力的な試みになるだろう。

(「東京電機大学のキャンパスプラザ」と「国際佛教学大学院大学の庭」)

自然だけでなく、ものと人間のふるまいの関係も興味ある課題だ。2012年竣工の《東京電機大学 東京千住キャンパス》の広場で白い円柱に抱きついている子どもを見かける。私の考えでは、母親に抱かれていた記憶が残っているためではないかと思う。あるいは、2010年にできた、東京の《国際仏教学大学院大学キャンパス》の庭に、仏教のシンボルでもある七輪の円環で囲まれた簡単な彫刻を置いた。写真に見られるように、そこは子どもたちのお気に入りの遊具になっている。子どもは円が好きなのだ。またたとえば、起伏のある広場。丘を駆け上る子どもたちの姿が見えてくる。都市において周囲を見渡すことができる、個人のための空間にもなりうるであろう。子どものふるまいは時代、地域を超えてユニバーサルなのだ。ここでも文化人類学者、社会学者、自然環境の専門家たちの議論への参加が期待される。

発想を一歩進めて伊東豊雄の《みんなの家》も、こうしたところに設置することによって、より大きな社会のサークルとの対話が実践できるかもしれない。

未来のオープンスペースのありかたにはこうした展望も開けている。「宇宙とは何か」の秘密を解き明かすための、数千億円をかけた高エネルギー加速器も重要だが、「人間とは何か」という問いへの探究への第一歩として、我々と同じ普通の人たちが参加しうる、ささやかな実験場としてのオープンスペースの存在もやはり重要である。

エッジに展開させうるさまざまな施設の提案

かつてヨーロッパ、そして後にアメリカでは都市の中央広場に面したかたちで教会、庁舎などの重要施設が配置されていた。今日でも、オープンスペースとさまざまな好ましいタイプの建築の組み合わせを考えることが可能である。仮にオープンスペースのそれぞれの東西南北面に、美術館、図書館、スポーツセンター、音楽ホールと並べてみよう。これらの施設は当然、独特のサポート施設をその近傍にもち、相互の利便性を図ろうとするだろう。人口一〇万人くらいの小都市であれば、そうした施設群のシナジーが十分期待できるかもしれない。人びとがオープンスペースを利用してさまざまな施設を効率よく訪れることもできるだろう。小中学校の先生はオープンスペースで子どもたちとさまざまな学習の場をもつこともできるし、その様子を見にくる高齢者たちを惹きつけるかもしれない。

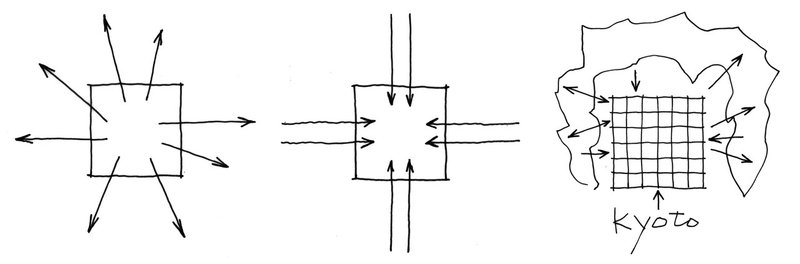

また、オープンスペースは求心性と遠心性とを同時に併せもっている。その周縁に対して及ぼす力は、エッジでの展開に影響を与えるであろう。都市のレベルにおいて、たとえば京都は、グリッドパターンの中核の三方が山に沿って連続したオープンスペース(名所)群で囲まれていると理解してよい。

たとえば、核となるオープンスペースから四方に細長いオープンスペースが延びるような図を想像してみよう。その細長いオープンスペースに面して中高層の建物が立つという姿はどうだろうか。この姿から品川駅の旧国鉄操車場跡に建設された、緑地を挟んで展開する高層ビル群《品川インターシティ》を想像してみてもよい。この高層ビルの裏面を広い道として考え、その他の領域は低層、低密度の建築群と考えれば、低層、高層それぞれの特色が互いに迷惑をかけずに共存しうる配置となる。

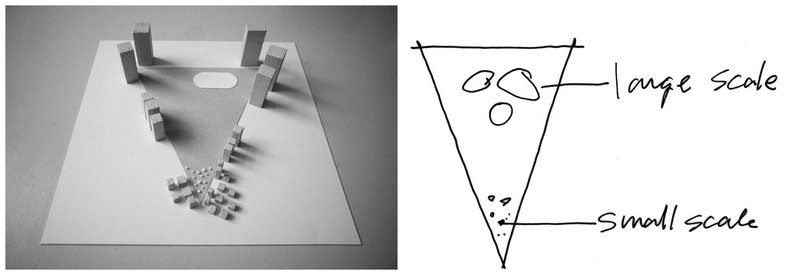

あるいは縦細の三角形のオープンスペースを考えてみよう。鋭角の頂点の周辺には子ども・高齢者の施設が設けられ、ヒューマンなスケールが維持されている。三角の横幅が増えるにつれて、それに見合う成人用の遊び場も増える。最後の底辺にはちょっとした競技施設などが設けられてもよい。そこにはスポーツショップが集まってくるかもしれない。三角スペースの中心には、子どもも含めて違う年代層の人びとが集まることのできるパビリオン風のカフェなどがあってもよい。このようにオープンスペースを主体に考えることによって、さまざまな人間の好み、ふるまいから、三次元空間のありかたが誕生しうることが示唆される。

また、オープンスペースは災害に強い。あるいは災害に強いオープンスペースが求められる。その利点は避難、延焼防止、さまざまな物資の備蓄も含めた緊急時対応施設を地下に設けられることなど、かぎりなくある。最近アメリカでは地下公園が実現しようとしている。オープンスペースの一部地下化は、多くのアイディアの展開を可能にするであろう。

オープンスペースは本来高い汎用性を有している。したがって室内空間として最も高い汎用性をもっているテントとの組み合わせはどうだろうか。たとえば規格化されたテントの支柱は、あらかじめオープンスペースの地表面の開口部とセットにしうる。テントは災害時にも有効に利用されるであろうし、ふだんは地下の備蓄庫に収納しておけばよい。

また大きなイベントに使用されるときは、他のオープンスペースのテントを借用することも可能だ。我々の設計した《セントルイス・ワシントン大学 サム・フォックス視覚芸術学部》は、2006年の開館日、ミズーリ州最大のテントを借用した。2015年に出席したダッカでの国際会議も、数百人を超える収容力をもつテントで開催された。その最終日には、前日の豪雨のためテントが一部破損していたという笑い話もある。

日本のように深刻な人口の減少、少子高齢化に伴う税収の減少が予測されている国では、いずれ多くの公共施設の維持、運営が困難となる。そのとき、汎用性の高いオープンスペースとテントの組み合わせは脚光を浴びるに違いない。

オープンスペースにもっとユーモアを

我々の日常生活のなかでいちばん欠けているものにユーモアがある。みなが笑えるユーモアを仕掛けることも、オープンスペースの重要な役割である。

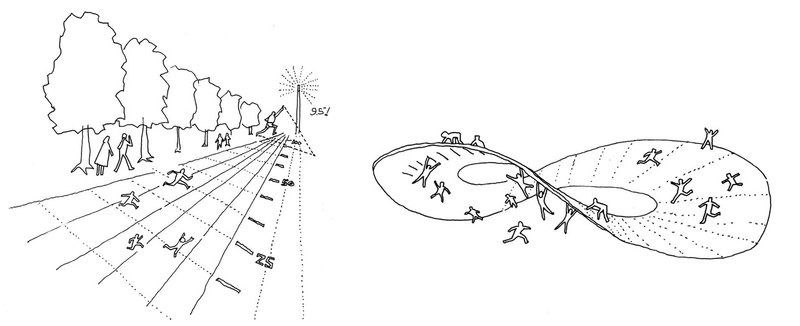

たとえば100mの走路をつくる。9秒58というウサイン・ボルトのもつ世界記録でベルが鳴る。走者は直ちにボルトとの脚力の差を計測できるのだ。あるいはメビウスの輪という不思議な輪のことは誰でも知っている。

実際に大きなメビウスの輪をオープンスペースに設置し、輪に設置されたレールを頼りに子どもたちがその連続体を経験するようなことは不可能だろうか。ブランコと滑り台だけが子どもの遊び場ではない。

あるフィクション――2070年、旧国立競技場跡

「お父さん! 僕が35m走ったら、ボルトのベルが鳴ったよ!」

子どもの弾んだ声が聞こえてくる。「僕は40m走ったら鳴った」と別の声。どうやらボルトの偉大な記録はまだ破られていないらしい。もちろん子どもたちはここで半世紀前オリンピックが開催されたことはまったく知らない。多くの若い世代の人たちも。ただ2020年の酷暑のオリンピックで多くの参加選手たちが競技を拒否したことだけは今も語り継がれている……。

巨大な維持管理費を支払えなくなった老齢国家・日本が世論に押されて、施設の撤去を決定したのは何年前のことであったろうか。ただ競技用トラックと一万人分くらいの芝生の観客席が樹木に囲まれて残されている。

いちばんヒットしたのは、大人も子どもも楽しめる、世界に類を見ない参加型のスポーツ広場にしたことだ。蹴鞠とサッカー、羽根つきとバドミントンなど、スポーツの歴史もここで教えてくれる。外国からの親子連れもあとを絶たない。そして内も外も素晴らしい子どもたちの交流の広場になっている。東京に新しい名所が誕生した。もうひとつ嬉しいことは2020年のオリンピックのために撤去された集合住宅が、新しい姿で再建されたことである。

ディスカッションへの誘い

この一連の考察は、幼少の頃の原っぱ、また大都市のさまざまな既存のオープンスペースの記憶、経験という、私なりの都市の原風景の構築から始まっている。

しかし従来の公園、憩いの場という概念を否定し、オープンスペースはもっとさまざまな知的考察の対象となりうるのではないかと提言している。もちろん憩いの場という機能はそのままあってよいが、この提言は、それ以上に我々の都市生活をより豊かにする何ものかが、ポテンシャルとしてそこに潜んでいるのではないかという問いでもある。なぜならばこの一世紀、多くの地域の近代化の過程のなかでつくられたモダニズムの建築は、かならずしも多くの人びとに都市生活の歓びを与えるものばかりではなかったからだ。もちろんさまざまな建築の工夫もさらに必要ではあるが、建築の外にあって建築の侵入を許さない、より独立した存在としてのオープンスペースにさらなるパワーを与えることが重要なのではないか。

ここでの提言は未完であり、不十分なものもある。私は、オープンスペースであるからこそさまざまな意見をもった人びとが参加しやすいと、先に述べた。それと同様にこのエッセイは、オープンスペースのように、さまざまな人から、「いや、そうではない」あるいは「私はもっといいアイディア、意見をもっている」といった声を求める誘いでもあるのだ。

たとえば技術者、ランドスケープアーキテクト、都市計画家、あるいは先述した文化人類学、社会学、自然環境、都市歴史学などの領域の研究者の意見もさらに聞いてみたいと思っている。

このように専門領域を超えたディスカッションの対象として、オープンスペースを取り上げてみた。おそらくこの問題はグローバルなレベルでも関心をもってもらえるのではないか。バーナード・ルドフスキーの『建築家なしの建築』(鹿島出版会、1964年)によってヴァナキュラーの建築が一挙に注目を浴びたように。そして、この「アナザーユートピア」はかつて原広司研究室での集落の研究において取り上げられた空間領域の問題に通底するものでもあるのだ。

オープンスペースのスケールの大小を問わなければ、対象領域は無限にある。都市人口が急激に増加している開発途上国、成熟社会におけるさらなる郊外化、日本のように人口減少に比例して増加する都市のヴォイド空間など……。

他のところでも指摘してきたように、現在我々の都市、建築のジャンルで必要なのはディベートなのではないだろうか。

このエッセイが、そうしたディベートの発起点になることを望んでいる。(了)

『アナザーユートピア』目次

巻頭 アナザーユートピ――槇文彦

序論 「アナザーユートピア」への誘い――真壁智治

I オープンスペースを考える

1 原っぱの行方――青木淳

2 オープンスペースの空間人類学――陣内秀信

3 オープンスペースとコミュニティ――広井良典

4 都市計画と広場――中島直人

II オープンスペースを調べる

5 オーナーシップ、オーサーシップから、メンバーシップへ――塚本由晴

6 都市の「すきま」から考える――北山恒

7 誰のためのオープンスペースか?――平山洋介

8 法の余白、都市の余白――水野祐

III オープンスペースをつくる

9 空であること――手塚貴晴・手塚由比

10 空き家・空き地と中動態の設計――饗庭伸

11 都市に変化を起こすグリーンインフラ――福岡孝則

12 オープンスペースを運営するのは誰か?――保井美樹

IV オープンスペースをつかう

13 100㎡の極小都市「喫茶ランドリー」から――田中元子

14 ストリートは誰のものか?――泉山塁威

15 身体の違いがひらく空間――伊藤亜紗

16 アートとオープンスペース――藪前知子

総論 「オープンスペース」から夢を描く――槇文彦

あとがき――真壁智治

http://www.nttpub.co.jp/search/books/detail/100002462

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?