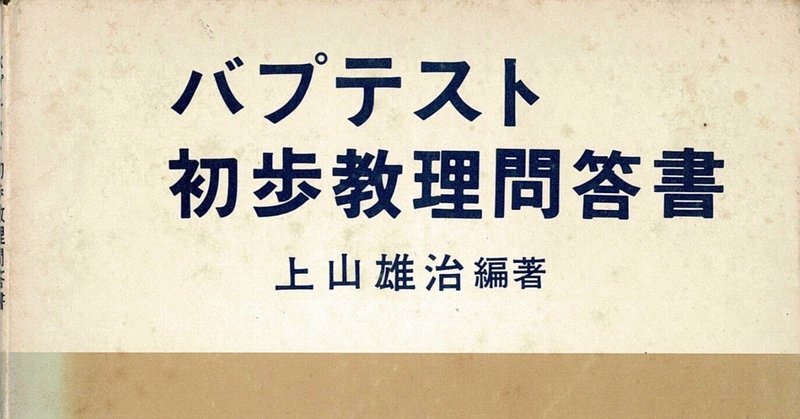

信仰について-神【バプテスト初歩教理問答書】

第7-12問「Ⅱ 信仰について(1)神」の前半を読んでみました。

三位一体であることを含めて、神がご自身を人にどのように表しておられるか(人の視点からは「どのようにとらえられる神であるか」)についての問答が中心です。

Ⅱ 信仰について (1)神

第7問、神って「一人」だっけ?

第7問 お一人より、多くの神さまがおられますか。

答 いいえ。ただお一人の神さまだけです。

申6:4

主は唯一の神である、という問答です。

ただ、ですね。

「一人」というのは人間を数える助数詞だから、神が神であることを否定してしまっているんだよね。

細かい話ですが、こういうところ大事だと思う。モーセとアロンも、メリバ水事件での言い方ひとつで、約束の地に入れなくなったし(民数記20:10,12)。

じゃあどう言えばというと、日本語で「神」を数える助数詞は「柱-はしら-」です。なので

「答 いいえ。ただ一柱(ひとはしら)の神さまだけです。」

が正しい。

などと言ってると「柱は多神教の神々を数えるもので、そもそも唯一の神である主に使うべきではない」と言ってくる人もいるのだけど、その場合でも「一人」はおかしいよねと。「唯一」など言い換えていかないといけない。

これも、明治期にエロヒムの訳語を「神」にした弊害というべきか。

ぜんぶロバート・モリソンのせいだw

(ロバート・モリソンは中国で聖書を漢訳する際、エロヒム(God)を「神」と訳した。このモリソン訳が聖書の邦訳の際に参考にされたため、日本でもエロヒムが「神」と訳された)

第8問、「神の人格」も矛盾してるよね

第8問 このお一人の神さまには、いくつの人格がありますか。

答 三つの人格があります。

Ⅱコリ13:13

「人格」しかないのはわかるのだけど。「神格」だと意味が違ってきそうだし、「位格」も説明が必要になるし。

でも「人格」だと「キャラ」というイメージが強くなるような?

子供にわかりやすい言い方でとなると…難しいなぁ。

参照箇所は、いわゆるパウロ祝祷ですね。

パウロ書簡を見てると、パウロもだんだんと「主は三位一体だったのか」となっていった感じでおもしろい。

第9問。なぜ「父」なる神か

第9問 神さまの三つの人格とは何ですか。

答 父と、子と、聖霊の神様です。

マタ28:19

マタイ28:19

ですから、あなたがたは行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、

前述のとおりパウロも徐々に「主は三位一体の神」を理解していったっぽいのだけど、実は福音書で主イエスが三位一体を言っていたという。

「父なる神」については、ジェンダー的に「母なる神」「父であり母である神」とするべきとの意見もあります。

その気持ちはわからなくもない。

それに対して「聖書が『父』と言っているのだから」「主イエスが『父』と呼んでいるのだから」というのも答えになると思うのだけど。

個人的には、「母なる神」という呼び方だと、アニミズム的な「豊穣の女神」っぽさが出てしまうと思うんですよね。

ニカイア信条の「主は神のひとり子、すべてに先立って父より生まれ、」というのも、これが「母より生まれ」だったら、霊的というより肉的な感じが強くなってしまう。「子なる神は父なる神より生まれ」のほうが、肉ではなく霊なる神の話だって感じが出るんじゃないかなと。

第10問、これって自由主義神学?

第10問 神さまは、どんなお方ですか。

答 神さまは霊で、わたくしたちのように、からだを持ってはおられません。

ヨハ4:24

こういう、いろいろな答え方ができる問は、答えとセットの問答でないと成立しない。たとえば「わたくしたちを愛してくださるお方です」も正解でしょ。この問答は、答ありきの問すぎる。

ところでこの答の難しいところは、これだと「キリストはからだを持ったので、ここで言っている『神さま』とは違う」あるいは「キリストはからだを持っておられません」ということになってしまうこと。

前者なら一神教ではない、あるいは、キリストは神さまではない。

後者なら、キリストが復活したというのは肉体をもってのものではなかったという自由主義神学に堕してしまう。

日本バプテスト連盟は、キリストの復活は肉体をもってではなかったという自由主義神学が強いのだけど、連盟に限らずバプテストというものはそういうものなんだろうか。福音派で原理主義的に「書いてあるまま」を叩き込まれて来た身としては、「どえらいところに転籍してたんだな」という思いを新たにしてしまうんだが。

まあ、単純に、ここでいう「神さま」というのは「父」のことを言ってるんだろうけどね。

たぶんあとで、キリストの復活についての問答も出てくるのだろうと思う。

あと、体を持ったまま天に昇ったのか?だとしたら現在キリストの体はどのような状態なのか?という話にもなるけど、ほかの(大人向けの)問答書ではどういう問いと答にしてるんだろう。

第11問、神の遍在について

第11問 神さまは、どこにおられますか。

答 神さまは、どこにでもおられます。

ヨブ11:7-9

ヨブ11:7-9

あなたは神の深さを見極められるだろうか。

全能者の極みを見出せるだろうか。

それは天よりも高い。

あなたに何ができるだろう。

それはよみよりも深い。

あなたが何を知り得るだろう。

それを測ると、地よりも長く

海よりも広い。

遍在(あまねくどこにでも存在する)と偏在(かたよって存在する)という、似たジャンルなのに真逆の意味の同音異義語って、やっかいだよな。「耳障り」と「耳触り」みたいな(正しくは「耳触り」という言葉はないようだけど)。

閑話休題。

「神さまはどこにでもおられる」アーメン。

私が天に昇ろうと、よみにくだろうと、あなたはそこにおられる。

ただ、神の遍在というのは、汎神論とはどう違うのかとか。

この世界のどこにもでも神さまがおられるというのは、神は世界の内側にいるのか、世界の外に、世界を創造した神がいるのか、とか。

考え始めると沼かもしれない。

問12問、神を見ることについて

問12問 あなたは、神さまを見ることができますか。

答 いいえ。わたくしたちには、神さまを見ることはできません。けれども、神さまはいつもわたくしたちを見ておられます。

ヨハ1:18

ヨハ1:18

いまだかつて神を見た者はいない。父のふところにおられるひとり子の神が、神を説き明かされたのである。

でも、アブラハムは主を見た。

『主は、マムレの樫の木のところで、アブラハムに現れた。』と書いてある(創世記18:1 新改訳2017)

このときアブラハムを訪れた「三人」は、文脈からも、ヤハウェと2人の御使いですよ。三人とも御使いとするのは(少なくとも手持ちの邦訳聖書の文章からは)無理があると思う。

モーセも主を見た。

『わたしが手をのけると、あなたはわたしのうしろを見るが、わたしの顔は決してみられない。』と書いてある(出エジプト記33:23 新改訳2071)

このあと実際に見たかは書かれていないけれど、見なかったというのは無理があると思う。

ただ。

アブラハムが見たのは「あえて人の姿をとった主」で、主の本性(ほんせい)ではないのだと思う。受肉というのでもなさそうだし、「それは質量をともなった幻だ」みたいな感じだろうか。

モーセが主を見たというのもたぶん似たような話で、彼は「主のうしろ」としか表現のしようがない何かしらとしての主を見たのだろう。

なぜそう言えるかというと、罪のある人は主を見ることに耐えられないから。

私(イザヤ)は行った。

「ああ、私は滅んでしまう。

この私は唇のけがれた者で、

唇のけがれた民の間に住んでいる。

しかも、万軍の主(ヤハウェ)である王を

この目で見たのだから。」

子供の頃から疑問だったのだけど、イエス様はなぜ、自分が三日目に復活することを知っていたのに、ゲツセマネで十字架を避けたいと祈ったのか。

答は、「死」が「罪の結果」だから。だから「彼は罪びとの一人に数えられ」る。

罪人になるということは、父を見ることもできない状態に堕ちるということだって、神キリストであるイエスはリアルに承知していた。

十字架の「肉体的苦痛」よりも「肉体の死」よりも、三日間限定だろうと「罪人として死ぬ=父との関係が断絶する」ということのために、彼は父に「この杯を去らせたまえ」と叫んだんじゃないだろうか。

(そうまでしても、ぼくのために十字架に進んでくださったんだ、というのがぼくの信仰です。)

で。

だとすると「心のきよい者は幸いです。その人たちは神を見るからです。」という約束(マタイ5:8 新改訳2017)って、九つの幸いの中で言葉としてはかなり地味だけど、意味はものすごいよね。

「神を見ることに堪えられる存在となる」ってことだもの。

次回は

次は「信仰について」の章の「神」の続き、第13-17問を読む予定です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?