『新吉原』を1年ぶりに振り返り、今の方が理解できると成長に泣きそう(泣かない)。

今日は明日の講義の発表が控えていたので一日中資料作りをしておりました。しかし資料を大方作り終えて大学から来ていたメッセージを確認すると、教授(めちゃくちゃご高齢)の体調不良により休講、、!。仕方ないことだがなぜ早く確認しなかった自分よ、、。そしたらこんな時間に記事を書くことはなかったのに、、。まあ一週間資料内容を精査する時間が増えたと思ってまだまだブラッシュアップしたいと思います。笑

今日は昨日の続きで葛飾北斎『富嶽三十六景』の「従千住花街眺望ノ不二」についてです。

とはいえ昨日は絵を見て吉原じゃね?と勘づいて終わり、今日はごっそり新吉原について復習しようとなったのでした。

さっそく行きます。斎藤月岑の『江戸名所図会』「新吉原」です。何から本文を取ったかマジで探しても探してもわからない、、。でた、筑摩書房出版のものであるようでした笑。行替えは、訳しまとめやすいように私が勝手にやっています。

【新吉原遊女町】

日本堤の下にあり。俗に五丁町と唱へたり。(其衢五町あるゆえにいへり。)慶長の頃江府日に増繁栄の地となりければ、是を傳へ聞、駿州元吉原の驛より遊女屋を始むとする輩二十余人江戸に移住す。

今はその新吉原の塀で囲まれた区画は残っておらず、あの特徴的な区画が見当たりません。仮に吉原神社を目安に考えてみました。

江戸に栄えている地があると聞きつけると、駿州の元吉原から遊女屋を始めようとう約20人が移住してきました。

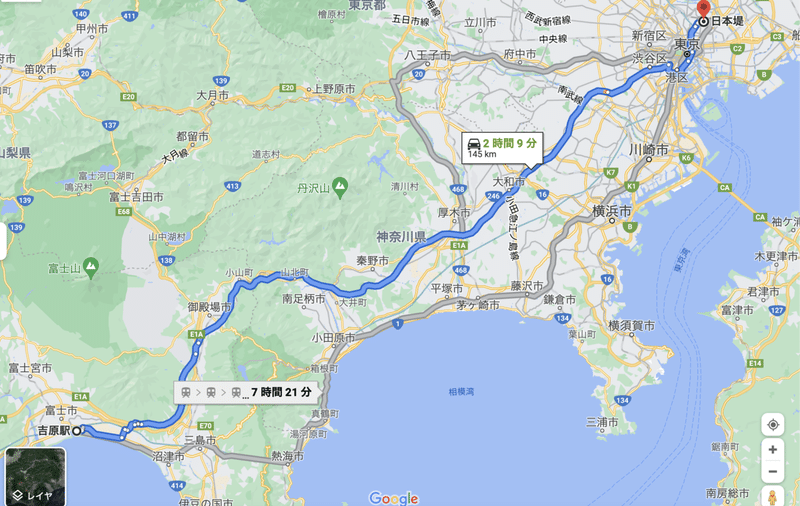

確かこの辺りは三島を舞台とした他の富嶽三十六景の作品で記憶に残っている場所です。

其頃は定れる花街もなくこゝかしこに遊女屋散在せしかは、彼輩官に訴へて、京橋具足町の東泥沼の地を築埋め、一方に口を設け、南の側を角町と唱へ(今の京橋炭町是也)北の側を柳町といふ(今の京橋柳町是也)又中の通を仲の町と号け此地に傾城町を開發す(今京橋具足町と柳町との間、南北への通を中通といへるも仲の町の旧称をうしなはさる証拠なり。以上『事跡合考』に載るところなり。)

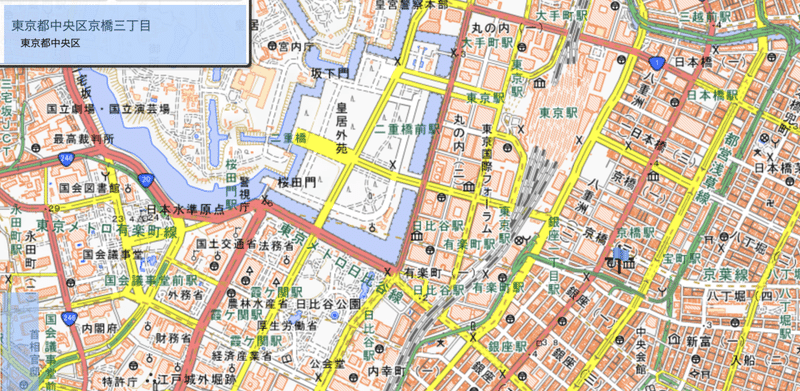

旧吉原について、そのころは政府公認の花街がなかったためにそこいらに遊女屋があったのを移住してきた人たちが訴え、京橋具足町と柳町の間に傾城町を作った。

右下の十字のあたりの青い旗が京橋三丁目にある具足町です。千束にある新吉原で中の一本道を仲の町ということは有名ですが、この旧吉原でも具足町と柳町の間の道を仲の町と別称があったと言います。

其後庄司甚右衛門といへる者(相州小田原の産にして始甚内と云。また一説に勘右衛門ともいひけるよしいひ伝ふ)官の免を得て元和三年始て花巷を定め葺屋町の末にて貮丁四方の地を賜ひ、是を吉原町と号く。(今所謂和泉町高砂町住吉町難波町等其旧地なりといへり。また菊岡沾涼云「其地沼にして葭萱のみ繁茂したるを闢し故に葭原ともいふへかりしを、賀して吉原に作」といへり。或は『「事跡合考』をよひ元禄開板の『江戸鹿子』等の書には其始「駿州元吉原よりうつす故にこの号あり」云々)。

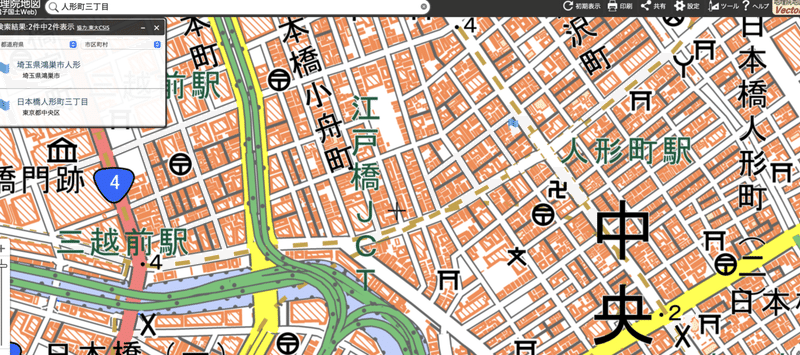

庄司甚右衛門という小田原生まれの人物が幕府の許可を得て1617年に廓を定めて葺屋町に吉原町を作った。

ちっちゃい青い旗が人形町三丁目である葺屋長で、ちょうど東堀留川という下に見える川の東岸に位置していたと言います。

地名の由来は二つあって、一つが菊岡沾涼によるともともと沼地だったこの場所は葭(あし)と萱(かや)が繁茂していた土地だったために葭原といい、それを吉原と名付け他という説。もう一つは遊女屋を作ろうと移住してきた人たちのいた駿州の元吉原という場所から名前をもらおうとした説。の二つがあるということです。

翌年普請落成す。然に江府益範唱し、人家蔓りけれは、明暦二年の冬竟に今の所にて替地を賜ふ(明暦三年丁酉八月今の地にうつる)。依て新吉原町と号るといへり。

翌年の1618年には吉原自体が出来上がった。そうすることで江戸は益々賑わい、人家が多くなっていった。

明暦2年の1656年には、今の日本堤の近くに移動した。その移動した場所を新吉原と言います。この明暦2年というのがちょうど明暦の大火(1657年)とピッタリしていることが気になりますが、『東京市史稿』によれば神田大火事を鑑みての郊外への移動だという記載があったために直接的な関係はないとかつての私はもためていますが、神田大火事はもっと後の話。なんなら少し前に三井のところでやりましたね。東京市史稿が大正時代の公文書だということを鑑みても今となっては関連させることは難しいように感じます、、。

此花柳はまことに三都の魁たり。其賑は特弥生の花の頃もて勝たりとし、春宵一刻の價千金を顧す。初秋の燈籠は、万字屋の玉菊か追福にはしまり、八朔の白重は巴屋の高橋に起る。今も此日をもて更衣の節とす。名にしおふ二度の月見の全盛はいふもさらなり。悉く其美を舉にいとまあらす。しはらく此処に是を略す。

三都の魁とは祇園(京都)、松島(大阪)、吉原(江戸)のことです。

春になれば三月に桜が咲く頃に真っ盛りとなり、一時が千金に値するほど素晴らしいものとなり、初秋には万字屋が玉菊の追悼のために玉菊灯籠を吊るしたり、八月一日には巴屋の高橋が始めた白無垢を着た遊女たちの姿が見られる。この日をもって衣替えとし、二度ある月見の盛りは言うまでもないほど素晴らしものだ。

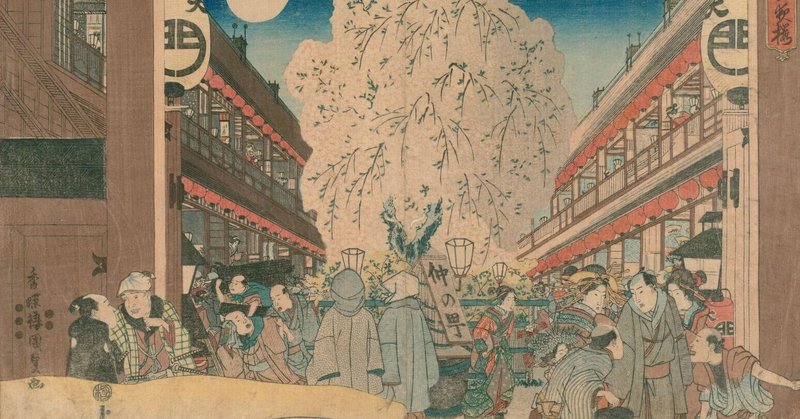

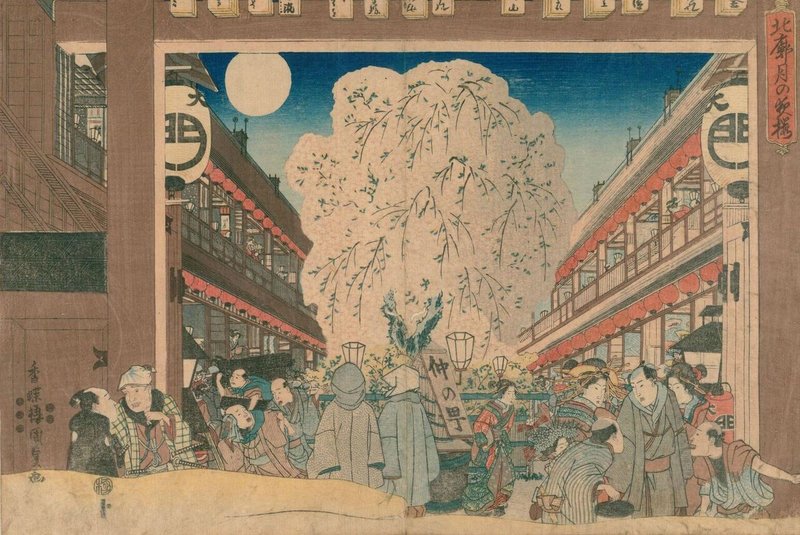

この花見の様子がこちら。

下の写真には月が見えています。一度目の月見ですね。

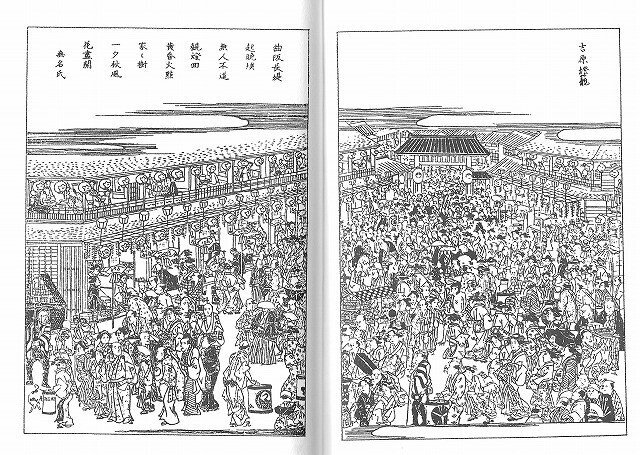

玉菊灯籠がこちら。

確かに軒先に多くの灯籠が吊るされています。

そしてこちらが玉菊本人を描いたもの。大変豪華な女性ですね。大酒飲みが故に25歳で亡くなったそうです。

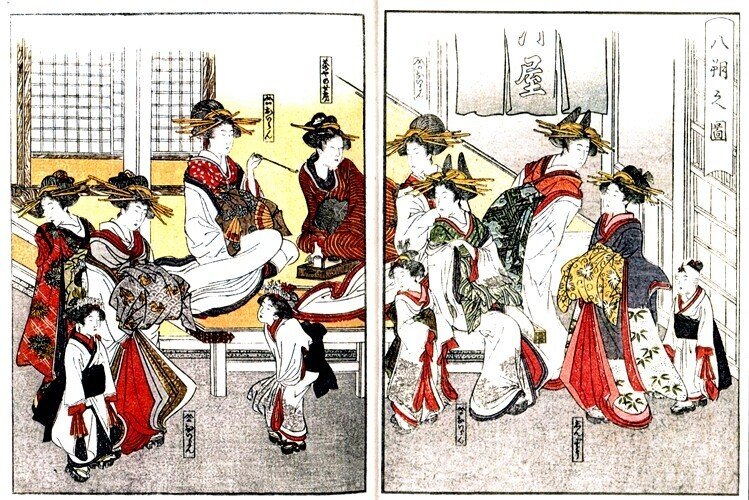

最後にこちらが八朔の様子。

まさに白無垢を纏って、普段の豪華な着物とは違う落ち着いた装いをしていますね。

参考程度に挿絵部分にあった歌を載せておきます。

[挿絵部分]

新吉原町

闇の夜は吉原ばかり月夜かな 其角

墨水八首

日本堤

大堤春水満

相袂送春衣

日暮逢公子

不知何處歸

南郭

今日はまさに一年前の記憶を甦らそうの回でした!明日は本題に入って、「従千住花街ノ不二」の絵の方を見ていきたいと思います!

今日はここまで!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?