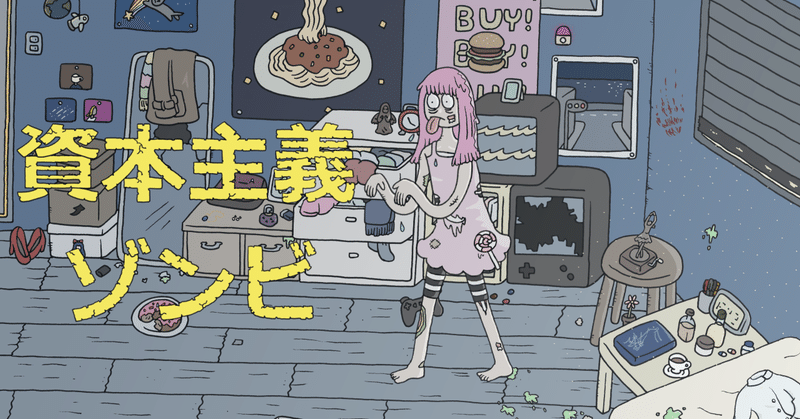

資本主義ゾンビ

"売れているのが良いもんなら、世界一うまいラーメンはカップラーメンだ。"

この言葉はロック・ミュージシャン甲本ヒロトの名言として一般に知られている。もしも「売れていること」が「良いこと」の証明なら、売れていないものを好きだという気持ち、あるいは売れているものが嫌いだという気持ち―――つまり定量化の基準から溢れる個人の「主観」―――は、無意味だということになる。この言葉は反語的に、「広く普及している価値観によって否定されたとしても、私が好きなものはそれでも好きだ」という主観を肯定しているわけだ。

しかし、この言葉から20年が経ったいま、"売れているのが良いもんなら、世界一うまいラーメンはカップラーメンだ"とあなたが言ったなら、こういうふうに否定されるだろう。

”良いとか悪いなんていうのは結局のところ個人の感想でしかない。でも売れているっていうことは誰の目にも分かる、ひとつの確かな指標だ。あんたが言ってるのは負け惜しみに過ぎない。”

もしも「売れているのが”良いこと”の証明」だというのを否定したいのなら、最低でも「誰よりも売れて一番になる」ことで、自分の言うことが「負け惜しみ」でないと証明する必要があるだろう。

だが、そこであなたが努力し、一番になって、同じことを言ったときに、今度はこういう反論が可能になる。

「あんたは競争し、努力して”一番”になることで説得力を得た。その説得力を利用して、加担したうえで”こんなものはいらない”と主張するのは、矛盾しているし、無責任だろう。」

要するに、あらゆる分野において”主観より客観のほうが優れている”というルールは、誰にも否定できないものになっているのだ。だから、ものごとを測るものさしにおいて、数字化できる概念は常にそうできないものを淘汰し、価値観の”最終形”となしてきた。

そして、”価値の数字化”の先鋭化した最先端の時代に住むのが僕たち、現代の若者、中年、あるいは老人たちなのである。

甲本ヒロトはまた別のインタビューで、彼のロックについてこのように話している。

”ロックンロールに憧れて教室の隅っこでワァーってなる

すっげぇ楽しいんだ そこがゴールです

そこにずっといるんだよ そっからどこにも行かないよ”

彼にとっては「楽しいことがゴール」であり、そこから得られる人気、反響、売上などの数字化できる概念は副次的なものでしかない。言うなれば彼は主観の使者であり、客観にとっての淘汰すべき異分子である。

しかし、皮肉なことには、競争社会の中で人が生きていくためには”数字”や”客観”を無視することはできない。人が生きていくためには、「あなたは生きていてよい」という言葉だけでなく、パンや、それを得るための金銭が必要だ。

究極の状況で心の豊かさと胃袋を満たすものの二者択一を迫られたとき、前者を選択できる人間はほとんどいない。だから世を貧困が襲ったとき、それはまず人々の心を貧しくする。花より団子というのは、胃袋が満たされなければ花を愛でる心も生まれないことを示しているわけだ。

数字、つまり金銭に苦しむ人に対して「金は重要でない」と説くのは、餓死寸前の人に団子より花を差し出すのに近い。人々が貧しくなればなるほど、「大事なのは客観<誰かの評価>ではなく主観<あなたの喜び>だ」と示すことは難しくなる。

ある程度年をとって、酸いも甘いも噛み分けたという顔の人が「生きているだけで素晴らしい」などということを言う。僕は何人か「本当に生きているだけの人」と会ったことがある。彼らは朝から晩まで働いて、数字に出ない残業をして、私生活は切り詰めて、無駄なものはいっさい買わず、欲望とは無縁な慎ましい暮らしをしている。今の時代にあっては珍しいことではないだろう。だけれど彼らの口から出るのは「空からお金が降ってきて、全てから抜け出したい」というような言葉ばかりだった。逆説的ではあるが、本当に生きているだけでは「生きているだけで素晴らしい」なんていう言葉は言えるわけがないのだ。

これから書く文章では、「生きているだけ」の若い人たち――あるいは、そのまま年をとって、何かを失ったまま40、50歳になってしまった人たち――の憂鬱を解いてゆく。

絶望するにあたって、自分が何に苦しんでいるかを知っているのは、それを知らないよりも幾分にマシなことだからだ。

* *

さて、僕たちは何かがほしい、と思う。たとえばそれが服だったとしよう。それを買おうとしたところであなたは、それが実は最適な選択ではないと知らされる。こっちの商品は、それと同じ値段で生地が丈夫ですよ。こっちは少し値段が安い。こっちには大きなポケットがついていて、こっは他のよりボタンが倍もついています。そしてあなたはそれらの良し悪しを比較するうちに混乱し、もはやそれがほしいと思った最初の理由を憶えていないのだ。

あなたがなぜその服をほしいと思ったのか、あなたは証明することができない。あなたはボタンが沢山ついているからそれを好きになったのではないし、ポケットが大きいから好きになったのでもない。だからあなたの好きな服のポケットが大きくなっても、ボタンが倍に増えても、あなたはさらにそれを好きになるとは限らない。好きだということはただの主観に過ぎないからだ。

しかし、「好き」という主観は他人に証明できない。「好き」なものがあなたにとって価値のあることを意味していても、他人にとっても同様であるとは限らない。そこであなたはこう説明しなければならない。「この服はこんなに大きなポケットがあって、こんなにボタンがついている。襟の形もこんなに素敵で、他にない愛嬌がある。」ところが、世の中にはもっとポケットが大きくて、ボタンが多くて、襟の形の素敵な服があって、そっちのほうが人気なのだ。あなたはもはや口をつぐんでしまう。

資本主義社会が成立してから今に至るまで、何十年もかけて行われてきたことはこの一点―――客観による主観の排除―――に過ぎない。いまでは、自分の欲しいものですら、「私がほしい」という身勝手な主観ではなく、ポケットがどれだけ大きいか、ボタンがいくつあるかという比較によって決定づけられなければならない、と考えることが自然に思われている。

誰によっても発見されやすい客観的な価値は、他人を説得する材料に欠ける主観的な価値よりも強く、人々は「私はこう思う」という主観を発表するにあたって、「こういうルールがあるからこうだ」と客観的な証明を経た言い方をするようになった。それはつまり、「客観は主観よりも重要なものだ」という通念が十分に行き渡り、通貨のように広く使われるようになったということだ。

で、ここでひとつ大胆な仮定をしてみよう。「私はこう思う」という主観の重要さとは、言ってみれば「私が私であるということ」の確かさに連動した概念―――つまりアイデンティティそのものではないだろうか。

客観が宗教的なまでに盲信され、主観が弱体化した時代で、人々は自分の思いを伝えるにも通念的な考え方を媒介しなければならなくなる。その過程で「私が思う」や「私が好きだ/嫌いだ」という頼りない概念を無意識の隅に追いやり、「私が思わなくても誰かが思うであろうこと」のコピーとしての自分を演じる必要が出てきているのではないだろうか。

この状態を表すキーワードは”解離”だ。解離状態にある人にとって、「わたし」は沢山いる人間のうちの一人に過ぎず、また「わたし」の身に起こっていることと「どこかにいる誰か」に起こっていることには大した差がない。だから、他人のことは自分のことでもあるし、自分のことは他人のことでもあるわけだ。

この状態にある人はきわめて自分の身体感覚と感情の接続が不安定で、何かを嫌だと思ったり、逆にこれがほしいと望んだり、何かに意見したりすることが難しい。自分に起きていることがある種、モニター越しに起きている他人事のように映されているからである。

彼らは―――あるいは”僕たち”―――は自分が何を望んでいるのか分からない。ある意味では修行僧よりも無欲である。土気色の肌をして、あっちが楽しいと言われればあっちに向かい、こっちが心地よいと言われればこっちに向かう。だけれど自分たちがどこに向かっているのかなんて誰も知りはしない。ぐるぐる回っているだけなのだ。

しかし、この仮定はいささか飛躍しすぎているし、また抽象的すぎるように映るかもしれない。そこで次の文章では、この問題―――主観が常に客観に淘汰され、人々が”わたし”を失うこと―――にふれた70年以上も前の本にふれ、より具体的に説明していきたい。もしも興味があれば、読んでみてほしい。

ここから先は

平気で生きるということ(β)

すぐに精神がすり減ってしまう人、何かと自分を責めてしまうようなタイプの人がどうすれば平気で生きていくことができるのかを考えていく有料マガジ…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?