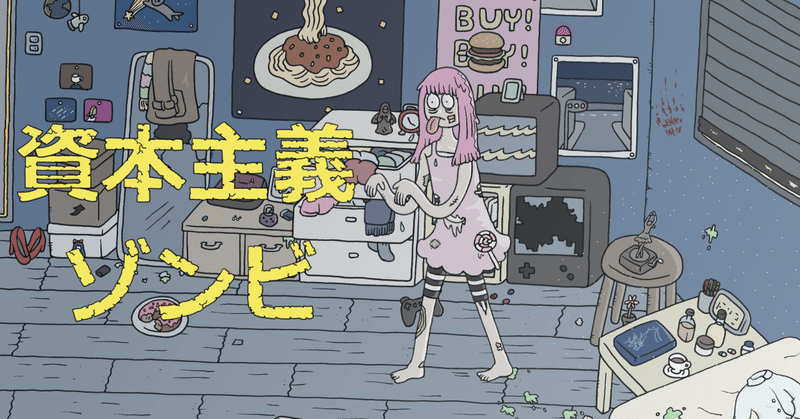

情動はもはや消費物に過ぎない

こうした人間同士の関係の消失が進めば、小説にも必ずなんらかの支障が出る。実際、どうして我々に、数年に亘(わた)って露わになり、場合によっては数世代に亘って影響する、あの激しい情熱を語ることができるだろう?我々は『嵐が丘』から遠く離れてしまっている。

(「闘争領域の拡大」55p、ミシェル・ウエルベック)

映画を見た。超人的な力を持った主人公が奮闘し、何やかんやあって車が爆発し、悪をうち滅ぼす大団円だ。また一本見た。冴えない生活をしている男がある夢に出会い、夢を追いかけ叶えるまでの話だ。感動した。人生ってなんていいものなんだ。さらにもう一本。男女が運命的な出会いを経て真実の愛を見つける物語だ。愛ってなんて素晴らしいものなんだ!世界が輝いて見える。

・・・だが、一週間もすれば、その興奮を忘れている。禁断症状で手が震えている。人生は素晴らしいものではなかったか?ここいらのどこかに運命的な愛が潜んでいるはずではないのか?誰でも追いかければ夢を叶えられるのではなかったか?

なのに実際の生活において繰り広げられる光景はフィクションと似ても似つかない。コンビニのトイレが詰まっているとクレームを入れられ、汚れた便器を掃除させられる。ハンバーガーのパテの焼き方がおかしいと年下に怒られる。ちょっとした発注ミスで5キロの荷物を1ダース運ぶはめになる。この繰り返しが「人生」だとしたら、それは「素晴らしい」ものなのだろうか?

物語。かつて生きるということは確かに、物語だったのかもしれない。旧い時代の人たちのエピソードはいかにもドラマティックだ。とても同じ人間がこんなことをするとは思えない、というようなことをやってのけている。しかし現在、人間の生活はそういった物語性の重力圏から逸脱している。

物語に絶対に必要なものはなんだろうか?エンディングだ。終わりのない物語はない。もしあなたが映画館に行って、「この映画に終わりはありません。いつまでもダラダラと続いているので、飽きたタイミングで出ていってください。」と言われたら、それを傑作だと思うことはないだろう。

生活において終わりを意味するのは言うまでもなく「死」だ。死が遠ざかれば遠ざかるほど、生は物語性を剥奪される。テクノロジーの宿命として死が延期され、選択肢、自由、可能性が増大するほどに生活のストーリー性は薄れ―――そこにはパソコンの画面焼けを防ぐスクリーンセーバーのような、断続的な同じことの繰り返し、幻影のように無意味な風景の羅列が立ち現れる。人間の生命はいつしか、撃たれた弾丸のように制御不能で無責任な存在から、誘導チップが埋め込まれたミサイルのような、最後まで行き先をコントロールすることが要求されるものになっている。

「努力すれば夢は叶う」「愛は素晴らしい、それを探そう」「悪を打ち滅ぼすのは楽しい」・・・こういった映画に繰り返し採用されるモチーフをもしプロパガンダ的なものとして捉えるなら、もはややりすぎだ。もう僕たちは、愛が素晴らしく、夢を叶えるのが尊く、善が悪を滅ぼすべきだということに、徹頭徹尾納得して、降伏し、腹を見せてひっくり返っているのに、それでも絶えず、懲りず、こういったものばかりが生まれてくる。10年に1度の傑作が2ヶ月に1回は生まれ、目のついている者はみんな見るべきだと提案される。見に行くとたしかに面白い、素晴らしい。だが一週間後にはもうそれが足りなくなっているだろう。快楽と寂寞、躁と鬱、有と無の往復運動。

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?