心揺さぶる秋の紅葉 『和漢朗詠集』に見る「秋」

だいぶ秋も深まり、街中の葉も色づく季節になりましたね🍂

紅葉の赤は日本の自然が生みだしたもの。

季節の移ろいに合わせて色を変える紅葉には、華やかさだけではなくどこか物悲しさも感じます。

◆秋の物悲しさを描く詩

紅葉は季節の移ろいに伴う命の循環です。

そんな紅葉に、日本人は古くから「侘び寂び」の心を感じてきました。

「侘び寂び」とは、人の世の儚なさや無常観に美を見出した、日本特有の美意識。

冬を前に、生命が枯れていくことで彩られる秋の葉の色づきは、葉に含まれる物質の変化によって引き起こされる自然現象です。

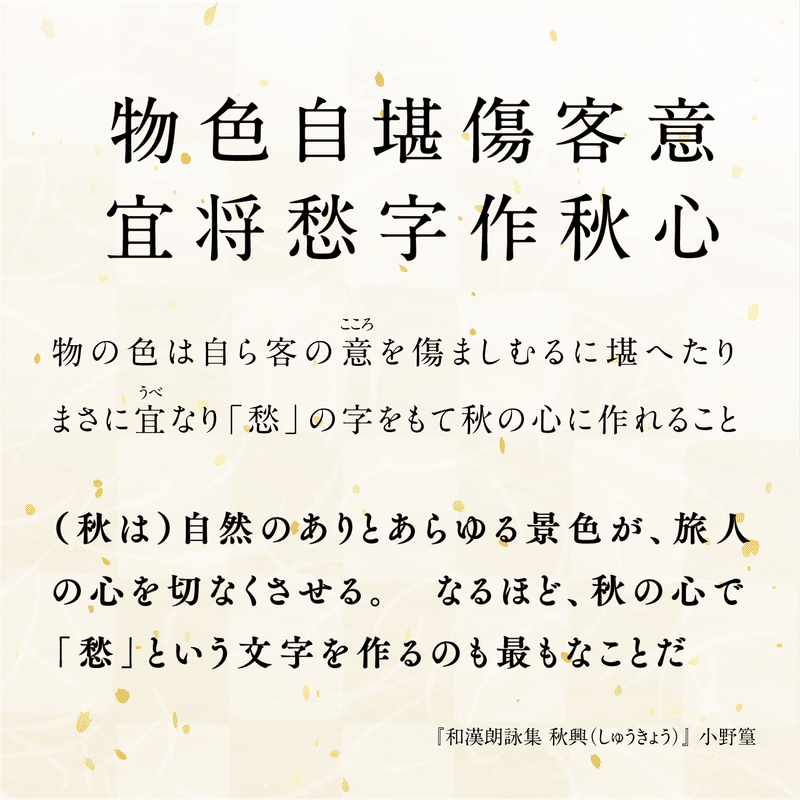

当社御祭神の小野篁公もそんな秋に物悲しさを感じ、こんな歌を詠んでおります。

こちらは篁公が隠岐諸島に流された時に詠まれた歌です。

当時、隠岐国は流罪の中でも最も重い、遠流で遣われる地でした。

この歌に描かれた切ない郷愁は、都を追われた旅人=篁公の心そのものでもあるのです。

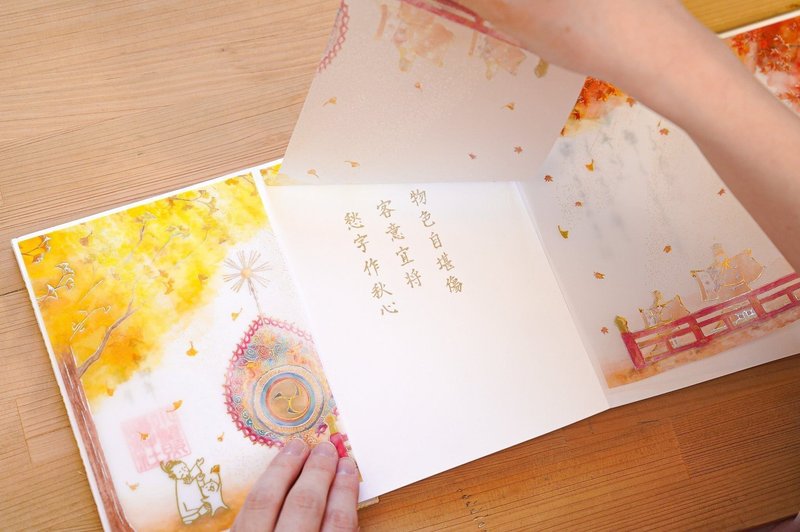

秋の興趣を詰めこんだ『和漢朗詠集 秋興』

『和漢朗詠集』は、平安中期の歌人である藤原公任が、当時貴族や女房たちの間で流行していた漢詩文や和歌を中心に撰集した、上下二巻の詩文集です。

『和漢朗詠集』には漢詩および漢文588句と和歌216首が納められており、篁公は11首の漢詩に加え、百人一首にも撰された「わたの原 八十島かけて 漕ぎ出でぬと 人には告げよ 海人の釣り舟」の和歌も撰出されています。

秋は人の心を切なくさせるもの。

篁公も、秋の風情の全てが切なくさせると語っていますが、唐の詩人で当時熱烈に支持されていた白居易も、同作で“四季は総じて美しく切なくなるが、腸がよじれるほどに最も切なくさせるのは秋の空である”と詠んでいます。

『和漢朗詠集』の「秋興」には、こうした篁公や白居易の歌をはじめとした秋の興趣を代表するような歌が集まっています。

当時の人々が、秋に対してどんな感情を向けていたのかが伝わってきますね…♪

10月11月と絵柄が続く「秋奉」特別御朱印では、御祭神の篁公・御配神である道真公のそれぞれの秋を描いた名歌を添えて、見事な紅葉を描いております。

貴重な建造物を守ってくれる! 実はすごいイチョウの話

今月の特別御朱印、「秋奉 -銀杏-」でも存在感を示しているイチョウ。

イチョウは日本と中国の一部だけに現存している木で、古代植物の生き残りといわれる最古の植物の一つ。

当社のようにイチョウが植えられている神社仏閣は多くありますが、「神社仏閣=イチョウ」であることを不思議に思ったことはありませんか。

イチョウに込められた願いとは

当社が鎮座する東京都のシンボルツリーでもある「イチョウ」。

公害や火にも強いという驚異の生命力から、街路樹としても多く植えられています。

というのもイチョウは保水性の高い木で、枝や幹が厚いコルク質でできているため耐火に優れており、落ち葉すらも燃えにくいという特徴を持っています。

落ち葉の量が多いので落葉の時期の掃除はとても大変ですが、その強い耐火性からイチョウは古くより防火樹や防風林にされてきました。

「火事と喧嘩は江戸の華」という言葉が残っているように神社仏閣などの木造の建造物は何よりも火が大敵で、江戸時代は大火が頻発しました。

イチョウは耐火に優れるだけでなく、火事などの高温状態になった際に熱せられた水分が表面に出てくるという特殊な性質も有しており、火防になる・安心できると神社仏閣にも多く植えられるようになったのです。

私たちにとって身近なイチョウの木は、古くから多くの神社仏閣を守ってきたのですね♪

境内のイチョウは、もうそろそろで黄色く色づき、見頃を迎えます😊

神社は、都会でも自然に守られた鎮守の杜の中にございます。

ご参拝の折には自然を五感で感じていただき、四季折々の風景をお楽しみください♪

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?