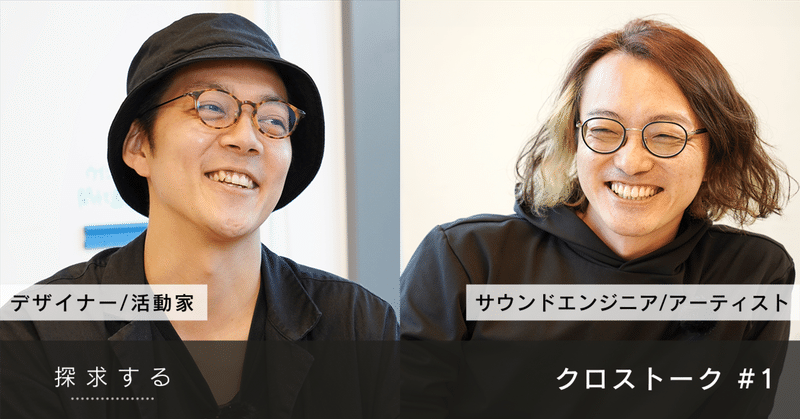

【クロストーク#1】ニュータイプのエンターテインメントを

ONTELOPE(オンテロープ)代表の澤田真吾が「相互探求の文化づくり」の一環として、会いたい人、語りたい人とざっくばらんにトークセッションをするクロストーク。

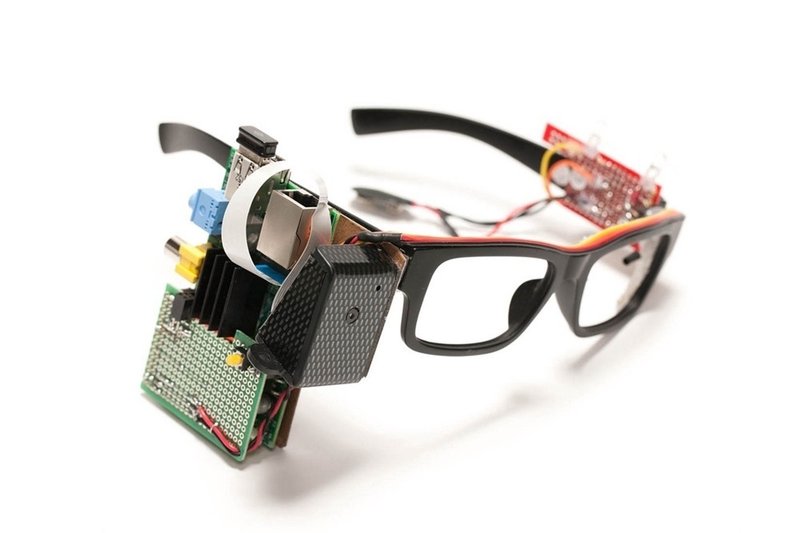

初回のゲストは、会いたい理由が「好きだから」という、愛とリスペクトに溢れたオファーを受けてくださった株式会社オトングラス代表の島影圭佑(しまかげ けいすけ)さん。島影さんは学生時代に、文字を代わりに読み上げるメガネ『OTON GLASS』を仲間と共に発明。現在は、弱視者とエンジニアによる協働プロジェクト『FabBiotope(ファブビオトープ)』に取り組んでいます。

*クロストークでは、トーク時の雰囲気ができる限り伝わるよう、多少砕けた表現を用いています

この「道」を行くしかない!

——お二人の出会いのきっかけを教えてください。

島影さん(以降、敬称略):初めて澤田さんと会ったのは2023年5月で、連絡を取り合うようになったのはもう少し前でしたよね?

澤田:ごめんなさい、覚えてないなあ……。

島影:5月10日ですね、僕のメッセンジャーに残ってました!

澤田:じゃあ、僕がもう卒業をしている時期ですね。僕は、デジタルハリウッド大学大学院に通っていたんですけど、その当時、藤井先生(藤井直敬卓越教授)のラボにいて、僕の取り組みを見て「島影さんを紹介してあげるよ」という展開になり、一先ずコンタクトを取ったんです。

ただ、いろいろタイミングが合わなくて、実際に会うまで半年くらいかかったんですよ。会うのは、今回のクロストークで2回目。でも、初めて会ったのが飲み屋で、たくさん話して、その勢いままにカラオケスナックへ行き、朝までいちゃったみたいな感じで(笑)。

——その食事会は、お二人だけだったのですか?

澤田:島影さんの友達が数人だったかな?

島影:そうです。その中の1人に、インクルーシブデザイン系のことをやっていて、OTON GLASS開発の初期メンバーの川合(川合俊輔さん)がいました。

他に、僕の高校時代の友達もいたりはしたんですけど、ほぼ澤田さんと朝までサシ飲みしてましたね(笑)。

澤田:そんな感じで急速に仲が深まった感じなんですけど、僕がこのクロストーク初回に島影さんと話したいと思ったのは、たぶん目指している未来像が近いんだろうなって。

それに島影さんは、今も若いですが本当に早いうちから行動し、プロダクトを形にしているところが僕にしてみると先輩って感じですし、尊敬しているところでもあります。

島影:僕は今回の企画を「待ってました!」って感じでしたね(笑)。しかし、澤田さんと会った5月から今日まで数カ月しか経っていないのに、こういう風に取材みたいなことができちゃっているのは本当にすごいことだなと。

起業して社員と関係を築くのと、プロボノの皆さんと関係を築くのは全く別で、どちらかといえば大変だと思うんですよね。それこそ、村つくって村長をやるわけで。会社とは違う質の難しさがあると感じます。

澤田:確かに。でも僕がONTELOPEの活動において意識しているのが、資本主義的なやり方でスタートアップを進めないということ。とはいえ、資本主義ってお金や資本の力で物事を前に進める仕組みで、すごくパワフルなものでもあって。それを上手に使いながら、課題にきちんとフォーカスするということをやりたい。いや、実際できるんじゃないかなと思ってるんですよね。

それに今は、プロトタイピングができたりスムーズにコミュニケーションが図れたりと、一昔前ではできなかった村単位での動きができる。実際に行動に移してやってみるというのが、実は「FabBiotope」なのかなとも最近思ったりしてました。

——「FabBiotope」について簡単にご説明いただけますか。

島影:もともとOTON GLASSは父親の失語症をきっかけに開発したものなんです。開発を機に、目が見えにくいので文字が読みづらい視覚障害の人と出会い、エンジニアとかメディアアーティストとか、情報系の研究者ともつながりができていって。

2019年頃に、OTON GLASSを 1つのメディアみたいな形にし、視覚障害者とエンジニアが協働して「その人用のOTON GLASSをつくる」みたいなプロジェクトを始めました。ちなみに「Fab」とは真に生きるためにつくること、「Biotope」とは小さな生態系を指していて、日本語的には「当事者兼作り手」だと考え、定義しています。

障害当事者とエンジニアが経済をつくっていくとか、小さな社会を勝手につくっていくみたいな感じですね。

でも、周りの人に別の社会を自作するって言うと「だ、大丈夫?」みたいな反応があったりするんですよ。ただ澤田さんはこういう話をしても「いや、当然の帰結だよね」と言ってくれるし、なんか覚悟があるというか、肝が据わっているというか……。

澤田:僕は消去法で「こっちの道に行くしかないじゃん」になってて。変に覚悟決めて、ドキドキしながら進んでいるわけじゃないから、迷いすらないですね。

島影:そうっすよね。こういうこと言ってくれると「おぉ! 僕もOK」って心が落ち着きます(笑)。

サトちゃんの魂を継承

——お二人はすごく馬が合うようですが、共通点はありますか?

島影:“フィッシュマンズ好き”ってところです(笑)。

澤田:フィッシュマンズという日本のロックバンドがあるんです。ちょっとうざいファンみたいになるんですけど、音楽に哲学的なものが見え隠れしていて。ボーカルのサトちゃん(佐藤伸治さん、敬愛の意を込めて以降もサトちゃん)は亡くなっているんですけど、ただの音楽じゃないっていうか……。

島影:あれ、確か、澤田さんがバンドでデビューした時に付いていたコピーって?

澤田:「フィッシュマンズサウンドがここによみがえる」(笑)。チケットぴあでそんな風に紹介されていて。なんだか申し訳ないなと思ってたんですけどね。

19歳頃に、何を間違ったか『ニヒリズムからの出発』という本を買ったんです、すごく難しい本なんですけど。その本には、宮台真司と同じ並列関係でフィッシュマンズのことが書かれていて、 「あ、なるほど」って思ったんですけど、その時はまだフィッシュマンズを聴いたことがなくて。

めっちゃ気になって、聴いてみたらすごい「ビビビッ」ってきちゃったんですね。たぶん、感性が似てるというか。

ボーカルのサトちゃんって、たぶん純粋な人、純粋に音楽を追い求めていた人だと思うんですよ。おこがましいですけど、サトちゃんほどじゃないけど、何かを純粋に追い求めるみたいなところは、僕もあるのかなと思います。常に何かを探している感じなのかな、と。

島影:『フィッシュマンズ』(2021年公開)っていうドキュメンタリー映画があって、僕は現役世代じゃないんですけど、何度も観て、毎回泣いてて……。サトちゃんが亡くなっているんで、そこに帰結していくように編集されてるんですよ。

澤田:僕も現役じゃないよ。

島影:そうですよね。同じレーベルに人気バンドがいて、レーベルからの「売れろ」のプレッシャーもあったはずで。でもフィッシュマンズはあのサウンドでいってて。

澤田:売れる気ないでしょって(笑)。

島影:そうそう。いろんな葛藤のシーンが描かれてる感じですよね、例えばサトちゃんのどんだけ儲かれば、僕たちの友達の幸せになるんだろうだとか。バンドメンバーも結構入れ替わったりとか、 最後の日比谷でのライブも男たちの別れっていう……。なんか、共感しちゃうんですよね。

澤田:なんか似てるかも。

島影:ほんとおこがましいんですけど、OTON GLASSをつくっていくなかで、メンバーの入れ替わりとか、FabBiotopeになっていったりとか、 こうバージョンが上がっていくなかでの態様変化に、すごい心が重なっちゃう感じがするんですよね。

澤田:なるほど! 僕らはサトちゃんの純粋さや魂を受け継いでいるんですね、きっと。曲をつくるように世の中をつくってるみたいな感じで。たぶん同じようなことなんじゃないかなって思うんですけど、違いますか?

島影:いやほんと、そういう気持ちですよ。相互探求の文化づくりとか共同体をつくっていくとかって、自分たちの純粋さを保ちながらスケールしていくような、社会の一部なっていくような感じかと。

別の社会をつくっていく時、音楽とかバンドやってる人たちからの影響は結構あって、励みになるというか、すごい参照するんですよ。勝手にですけど、もしサトちゃんが今の時代に生きていたら、とかいろいろ思いながらサウンド聞いてまた泣くっていう……。

澤田:いや、わかります。なんか、この時代に運良く生きて、運良くやりたいことやれてるって。サトちゃんを含め、先人の魂があるからこそできてるんだなって感じはあります。そういうの、すごく大事だと思うんですよね。

例えば物事を進める時、ビジネススキームとか、バリューは何だとか、いろいろあるじゃないですか。確かにそういうのも大事なんだけど、もうちょっと、やっぱり曲をつくるように世の中をつくるべきというか。ビジネススキーム・バリューみたいなそんな冷たいもので構築できる世界じゃない、人間のちっぽけな脳みそでうまく構築できる世界じゃないと思ってて。そういう感性みたいなものを大切に、うまく世の中をつくっていきたいですね。

少数民族の集まりでいい

——一緒にやってみたいこと、こういうことができたら面白そうと思うことはありますか?

澤田:面白いだろうなと思うことはいっぱいありますね。普通にトークイベントやるとか、ちょっとアングラ系のイベントとか、カラオケパーティーを主に身になるような企画をやってもいいかも。

島影:僕は集まることって、結構大事だと思ってるんですよ。ライブやフェスもそうで、集まることで共有される、なんかこう、火が燃えたぎるみたいなのがある気がして。

それに、基本的に僕と澤田さんは少数民族だと思っていて。だからこう、それぞれの火を持って、その火を少しずつ大きくしていくっていうことを、なんか楽しい感じでできればいいかなと思います。

澤田:そうですよね。そうそう、ONTELOPEでは筑波技術大学の先生・学生さんと協同ワークショップを2回行なったんですけど、今思うと「小コミュニティー、まさにFabBiotopeじゃん!」って。

「自分自身の困り事を解決するために、こういうマイコンを使い、これをつくりました」「これで試してみたら、こういうことでした」みたいな感じで、3・4年生が自給自足でやるんですよ。いやあ、これはすごいなと思いました。

ただ、音のプロフェッショナルから見ると、「あ、ここはこういう風にやったら絶対もっといいのに」とかがめちゃくちゃあったんですよね。でも、まずはその課題に気づいたり、取り組むきっかけをつくったりとか、それはもう素晴らしすぎて。

この単位、この小ささ、このサイズ感のチームやグループでいいので、ポコスカつくって派生していくようなやり方ができるかもって。たぶん10年前じゃ絶対できなかったけど、今はなんか希望をすごく感じましたね。

島影:澤田さんの話しを聞いていて、まず最高なのが筑波技術大学の学生さんが、“当事者兼作り手”なこと。 特に情報技術系ですね。

当事者のなんらかのエクストリームな、何か欲望みたいなものと、それと組み合わせる情報技術のパターンというのは、実はすごい多様性があるから、メディアアーティストとか、情報系の研究者とかが彼らの想像力を広げる役割をしていくといいんですよね。

それから、“誰かが中心になる”“誰かのバイアスがかかる”ことにより、何かが取りこぼされながら今なおメディアテクノロジーとかが進んでるっていうのに対し「ちょっと待ってください」みたいな感じで、例えば、僕と川合とでやっているプロジェクトに澤田さんをお呼びしたりとか、逆に僕の知り合いのメディアアーティストとか工学系の研究者とかを絡めて、ONTELOPEのワークショップとかプロジェクトなどをやったりすると、ヤバイものが生まれそうな気がします(笑)。

——では、最後にメッセージをお願いします。

澤田:ちょっとくさいことを言うんですけど、みんなの心にはたぶん、大小かかわらず利他の心があると思うんです。それを元気玉みたいに集めて、いい世の中をつくるとか、いい概念をつくるとか、 そういうことがやりたいよね、やりたいと思わない? って聞いてみたいです(ぜひ、noteのコメントにご意見ください!)。

島影:イベントでも実証実験という名の祭りでもいいので、いつか会いましょう!

■島影圭佑さんのnoteはコチラ■

ONTELOPEの活動に興味がある方、どのようなプロダクトなのか詳しく聞きたいなど、お気軽にご連絡ください。