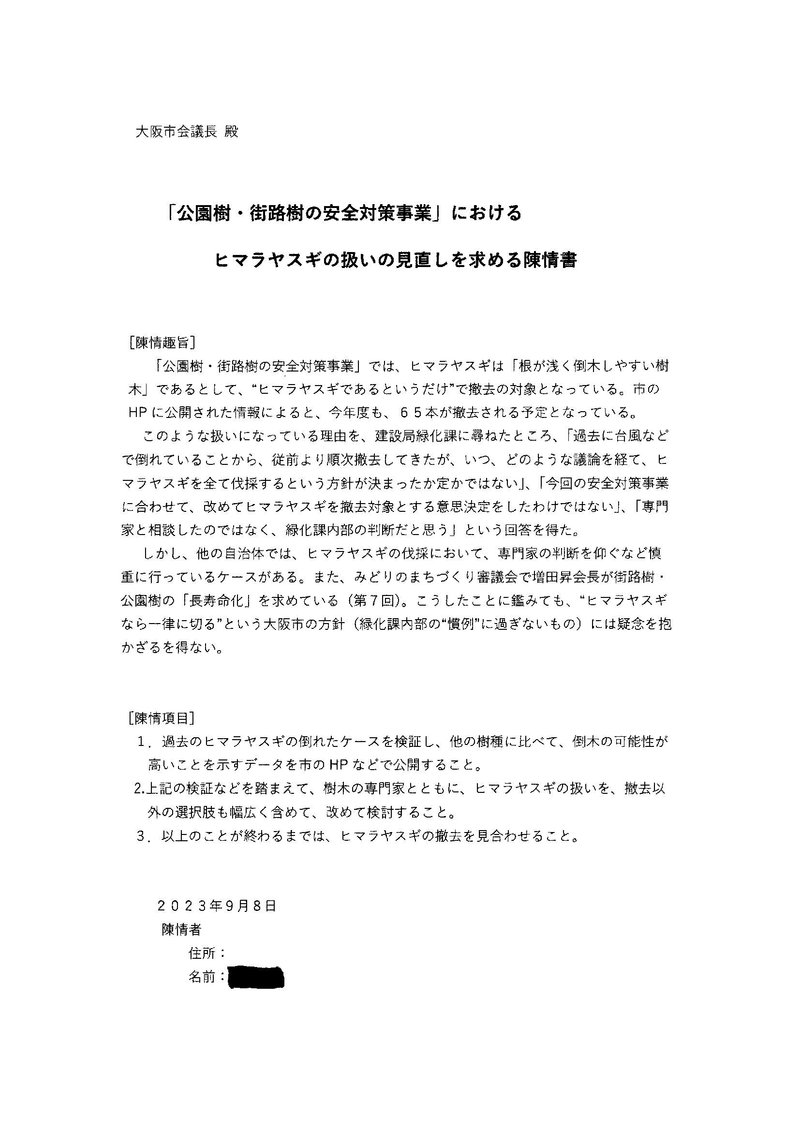

樹木伐採に関して、大阪市議会に「陳情書」を提出しました(2023年9月)

9月15日(2023年)開会の大阪市議会に、街路樹・公園樹に関する3件の陳情書を提出しました。

以下に掲載しますので、委員会の傍聴の際などに参考にしてください。

①「公園樹・街路樹の安全対策事業」における

ヒマラヤスギの扱いの見直しを求める陳情書

②大阪松原線および柴谷平野線における

街路樹撤去の見直しを求める陳情書

③大阪市の緑量を示す指標として

樹冠被覆率の導入を求める陳情書

3件の陳情は、9月25日(月)13時からの建設港湾員会で審査される予定です。

ご注目ください。

※陳情を出したら、こんな質疑になりました。

⇩

★2023年9月25日大阪市会建設港湾委員会議事録

●陳情に対する大阪市の見解(建設局長)

続きまして、陳情第153号、「公園樹・街路樹の安全対策事業」におけるヒマラヤスギの扱いの見直しを求める陳情書について見解を申し上げます。

陳情の趣旨は、現在、市民の安全・安心を確保するため実施しております公園樹の安全対策事業において、ヒマラヤスギを撤去の対象としていることについて見直しを求めるものでございます。

陳情項目の1点目は、過去にヒマラヤスギが倒れた事象を検証し、ほかの樹種に比べ倒木の可能性が高いことを示すデータを市のホームページなどに公開すること、2点目は、ヒマラヤスギの扱いを撤去以外の選択肢も改めて検討すること、3点目は、以上のことが終わるまでヒマラヤスギの撤去を見合わせることでございます。

陳情項目に対する見解でございますが、本市では、ヒマラヤスギは成長が早いといった特性を踏まえまして、早期に緑化を進めるため、公園に植栽を進めてまいりました。その後、大木化が進行するとともに、台風などの際に倒木が発生するようになり、根を深くまで張ることができないという実態も確認されております。

平成30年の台風21号による市内全域の倒木被害においても、ヒマラヤスギは根を持ち上げるように倒れており、根が深くまで張ることができていなかったことが確認されております。

そのため、近年の自然災害の激甚化を踏まえ、市民の安全・安心を最優先に確保するため、令和2年度より、ヒマラヤスギについては他の樹種へ植え替えていく方針といたしております。

また、研究論文等において、ヒマラヤスギは根が深くまで張れず、倒木等の可能性のある樹種とされていることや、他都市におきましても将来的な倒木のリスクのある樹木として撤去している事例なども併せて確認をしてございます。

今後は、こうした事例もお伝えすることで、より市民の皆様の御理解をいただけるよう、ホームページにおきまして情報の充実も図ってまいります。

また、ヒマラヤスギを撤去以外の方法で保全する方法でございますが、風の影響を受けないよう樹木の上部を切断するといったような方法が考えられますが、それを行ったとしても将来的な倒木のリスクは残ることから、本市といたしましては、市民の安全・安心の確保を図るために、ヒマラヤスギについては植え替えを進めてまいります。

続きまして、陳情第154号、大阪松原線および柴谷平野線における街路樹撤去の見直しを求める陳情書について見解を申し上げます。

陳情の趣旨は、今年度の街路樹の安全対策事業において、大阪松原線と柴谷平野線のうち、阿倍野区から東住吉区、平野区にまたがる区間におきまして、街路樹が道路交通に支障があるという理由で撤去・更新されることについて、事業の見直しを求めるものでございます。

陳情項目の1点目は、道路交通に支障がある樹木についてどのような点において支障があるのか、1本ごとに明らかにすることとの御意見についてでございます。

道路交通に支障がある樹木とは、信号機や道路標識を隠しているため、通行車両から明確に認識できない視距阻害や、道路照明灯を遮ることなどにより夜間の安全な通行に支障を来す通行障害などの状況にある樹木が該当いたします。

事業の実施に当たりましては、現地で1本ごとの生育環境等を確認した上で植え替えの対象樹木とするかどうかの判断をしており、ホームページでは総称して、道路交通に支障がある樹木と記載をしております。

今後は、ホームページにより詳細な情報を掲載するなど、市民の皆様に御理解いただけるよう努めてまいります。

続きまして、陳情項目の2点目でございます。道路交通に支障とならないよう適切に剪定することで樹木を残すことを求めるものでございます。

街路樹につきましては、本市で適切に剪定等を行っておりますが、信号機や道路標識などに近接している場合、視距阻害等を防ぐためには強めの剪定を頻繁に実施する必要があることから、景観面の悪化はもとより、将来的に樹木そのものの健全度の低下につながります。

そこで、信号機や道路標識などに近接している街路樹につきましては、市民の安全・安心の確保を優先するため、当該区間につきましては低木へ植え替えということとしてございます。

続きまして、陳情第155号、大阪市の緑量を示す指標として樹冠被覆率の導入を求める陳情書について見解を申し上げます。

陳情の趣旨は、緑の量を示す指標の一つである樹木・樹林等の枝葉で覆われている面積の割合を示す樹冠被覆率を導入し、SDGsや気候変動問題に対し現実的な解決路線へかじを切っていただきたいというものでございます。

陳情項目1点目は、大阪市の緑量を示す指標として樹冠被覆率を導入し、数値の測定・公開を開始することでございます。

本市では、平成12年策定の大阪市緑の基本計画に、樹木・樹林等の枝葉で覆われてる面積の割合を示す指標を樹木・樹林率として設定しておりましたが、平成25年の策定の現行新・大阪市緑の基本計画では、樹木・樹林に加え、芝生地や屋上緑化など多様な緑の確保を目指すため、都市の緑全体を捉えた指標として緑被率を設定しているところでございます。

現在、次期・緑の基本計画策定に向けた検討を始めており、今後、みどりのまちづくり審議会におきまして、本市の緑の在り方について議論を進め、これからの緑のまちづくりにどういった指標が必要か検討をしていくこととしております。

陳情項目の2点目は、樹木の維持管理において、公園樹・街路樹の強剪定をやめ、樹冠被覆率の拡大に努めることでございます。

都市化が進んだ本市におきましては、公園では比較的樹木を大きく育てることができる一方、歩道幅員など樹木の生育に制約のある道路空間や、公園内でも宅地に近接した場所などでは、定期的な剪定を行う必要があることから、引き続き、それぞれの植栽環境に応じた樹木の維持管理を行ってまいります。

◆石川博紀委員

自由民主党、石川博紀です(注:石川氏の配布資料は、下部に掲載)

陳情第153号についてお尋ねします。

平成30年度に到来した台風21号での大阪市建設局の管理します樹木の倒木本数はどのぐらいあったのか。また、先日、8月15日に台風7号が来ましたけれども、直撃ではあったものの、被害状況としては、以前の台風ほどではなくというところではありましたけれども、樹木としてはどのような具合に倒木本数があったのか。また、陳情でも触れられてますヒマラヤスギの倒木があったのか、教えてください。

◎澤建設局公園緑化部緑化課長

お答えいたします。

平成30年度に発生した台風21号において、街路樹・公園樹合わせて約8,400本の高木が倒木し、今年の8月15日に発生した台風7号では57本の高木が倒木しております。

これらの倒木の被害のうち、平成30年度の台風21号では、本数の記録はございませんが、ヒマラヤスギの倒木があったことは確認できております。

また、今年の台風7号では、ヒマラヤスギの倒木はございませんでした。以上でございます。

◆石川博紀委員

甚大な被害のありました平成30年度の台風21号は全体で8,000本を超える倒木があったということで、もう桁違いなんですけれども、その中でもヒマラヤスギの倒木があったと。

今年の7号、大したことなかったかなと感じる方も多かったかと思うんですけれども、それでも57本の倒木が大阪市内で、大阪市の建設局の管理する木としても倒木があったということでございます。

その中でも、ヒマラヤスギの倒木はなかったというのは、これまでにある程度対応が進んできた結果なのかなというところで、そこは評価できるところと私も思うところです。

やはり倒木というのは非常に危険なことで、道路を塞いで緊急車両の行き来にも関わってくるところで、安全対策事業として必要なことはしっかりと進めていかなければならないと思うところですけれども、従来からヒマラヤスギは倒木のおそれがあるということで植えてないという話を聞くんですけれども、ここで1つ事実確認させていただきたく思うところでございます。

直近で、ヒマラヤスギが植えられたことはあるんでしょうか、教えてください。

◎澤建設局公園緑化部緑化課長

お答えいたします。

ヒマラヤスギは、根が深くまで張ることができず、台風で倒木のおそれがあるなどの理由から、大阪市では従来より植え替えの対象としておりました。

直近でのヒマラヤスギの植樹の有無につきましては、正確な時期は不明ですが、私が入庁した当時から先輩職員にそのような教えを受けており、少なくとも30年近くはヒマラヤスギは植えてないと記憶しております。以上でございます。

◆石川博紀委員

もう記憶をたどるぐらい以前からということのようで、以前は明文化されてなかったけれども危ない木という認識が大阪市建設局として持たれていた様子が分かるところでございます。

資料1ページ、御覧ください。下の部分でございます。

もっとも誤解のないように、ヒマラヤスギが全国的に植えられていないということではないんですけれども、政令市で幾つかお答えいただいたところとして、横浜市、京都市、堺市のヒマラヤスギに対する考え方を載せさせていただいています。またそれ以外にも、ヒマラヤスギをそもそも植えてませんと、札幌市、浜松市、福岡市のような事例が分かりました。

この前の台風でも、建設局の管理する樹木ではございませんが、市営住宅の中の桜の木が折れたということで相談を受けまして、こんな太い幹がどんと落ちてきたというような状況もあったりで、樹木の管理、生き物ですから、常日頃から見回って丁寧に育てていかなければいけないし、もしものときには場合によっては切るということも必要であることは一定理解するところでございます。

大阪市としての方針も、よそはこうだけども大阪市はヒマラヤスギについては撤去するというのも、これは致し方ないものだと思いますので、適正に進めていってもらいたくお願いをいたします。

続きまして、陳情154号についてお尋ねします。

大阪松原線におけるアメリカフウ、これは204本、もう今、撤去・更新の対象とされていると。さらに、その撤去の理由がほぼほぼ道路交通に支障ということで、かなりの数、切られてしまうということでありますけれども、交通標識が見えにくいなどとの理由でありましたら、見通しを確保できるようにあらかじめ植栽の間隔を確保して植えていけばいいのではと、どうして今になってと疑問に思うところでありますけれども、今と昔では基準や考え方の違いもあるのかもしれません。そのあたりについて教えてください。

◎澤建設局公園緑化部緑化課長

お答えいたします。

街路樹は、道路交通の安全の確保を前提に、現地の植栽環境や将来の樹木の成長を勘案した上で適切な間隔で植栽してきており、樹種や植栽場所の状況によりますが、現在は標準的におおむね8メーターから10メーター程度の間隔で植栽を行っております。

大阪松原線に植栽を行った当時、緑の少なかった大阪では早期に緑量を確保することが課題となっていたことから、樹木の成長に影響がない範囲として、おおむね5メーター間隔でアメリカフウを植えてきた箇所もございます。現在ではアメリカフウが大きく成長し、結果としまして、視距阻害等による撤去・更新の対象本数が増えたものと理解しております。以上でございます。

◆石川博紀委員

昔と今とで考え方が変わってきているということについては一定理解するところであります。しかしながら、それが書かれたようなもの、方針があるかと聞くと、ないというんですよね。

資料2ページ、3ページを御覧ください。現地の様子でございます。

①、②の場所につきましては、確かに信号が街路樹に隠れて見えないというような場所について私も現地に行って確認させていただきました。ところが、③、④の位置に関しまして見ますと、4つ先の信号までしっかりと見えると。非常に見通しのいいところもあったりと、このあたりの理由説明が本当にきちんとできているのか、現地へ行った私としても、どうにも納得できないところがあるところでして、信号等の視距阻害についてお聞きします。

信号等の視距阻害をどのように判断するのか。例えば警察から指導があったりしたのか、あるいは、それが原因で交通事故などの発生があったのか、教えてください。

◎澤建設局公園緑化部緑化課長

お答えいたします。

大阪松原線におきまして、信号の視距阻害に対する警察からの指導や街路樹を起因とした交通事故は近年ございませんが、建設局としまして、街路樹を起因とした事故を未然に防止し、市民の安全・安心を確保するという観点から、現地で1本ごとの生育環境を確認した上で、視距阻害や通行障害など道路交通に支障となる樹木は安全対策事業の実施対象としております。以上でございます。

◆石川博紀委員

ここに関しましては、事故があったとか警察に言われたからとかいうことではなくて、日頃からの管理が大切であるということでの対応で、この事業を進める以前からもそれなりにその管理が行き届いているからこそ、今のところ事故が起きずに未然に防止できているんであろうというところで、そこは評価したく思うところでございます。

局長の説明で、街路樹が信号機や標識などに近接している場合、視距阻害を防ぐため、強めの剪定を続けなければならず、そのことが景観面の悪化はもとより、将来的に樹木そのものの健全度の低下につながることから撤去・更新が妥当と判断させていただき、市民の安全・安心の確保を優先するために、当該路線においては低木へ植え替えをするということでございましたけれども、思うのが、どうして強めの剪定が前提となっているのかと。そもそもが、きめ細やかな剪定ができないものなのかなと感じるところでございまして、資料3ページ、再び御覧いただけたらと思います。

この間、木の切り倒しばっかりが安全対策として行われているように思えてならないんですけれども、それ以外にも様々な問題というのを現地に行って、ここの現場でも感じるところがございました。

②のところでは、これ、ラーメン屋さんの看板が出ていて、この先、視界が当然それで遮られるわけですよね。④番のところにも不動産屋さんの看板が植え込みのところに置かれたまんま、お店はもう閉まってますけれども、夜の時間帯、夜遅くの時間帯なのに看板はずっと出されたままと。さらには、電柱に横断歩道を示す標識が隠れてしまっているし、この標識自体も斜めに倒れていると。

もっとも、それぞれ標識のほうは警察だったりとか、また電柱は電力会社や電話会社というところであったりするかもしれませんけれども、何より市民の安全を大阪市として守るんだという観点から、樹木の伐採のみならず、こうしたところにも協力を働きかけるような道路管理者の在り方としていてほしいなというのが私の気持ちでございます。

去年、決算委員会で、道路河川部長に対して、道路脇の雑草が伸びて、こちらは実際事故につながったというようなところでありましたけれども、何とかならないかというところで、道路河川部長から、交通安全の確保は道路管理者としての責務であるというような答弁をいただきましたけれども、次のページ、めくっていただいて4ページです。

例えば、この大阪松原線に話戻しますと、勝手に植木鉢が並べられていたりと。この辺も、どけてもらわないと歩行者の死角になったりしますし、さらに、4ページの左上の写真については、大阪市の設置した駐輪禁止の看板がこれによって隠されてしまっているというような様子もありました。

また、2段目の写真は、これ、実生木、勝手に生えてきた木でございます。これが、そもそもここにはシャリンバイが低木として植えられていたそうで、また今回切り倒した後もシャリンバイを植えるということなんですけれども、実生木が勝手に生えてそもそもそのシャリンバイがどこにあるのかも既に分かんない状況ですとか、2段目の一番右の写真は、これ、ササでございます。シャリンバイの「シャ」の字も見えなくて、ササが生い茂っている。下のところはオシロイバナでございます。まあ、もうぐちゃぐちゃなんですよね。

そして、右下のところは、街路樹の下のほうの剪定ができていないから視界不良を起こしていると。だったらここだけ切ったらいいじゃないですか。その辺のきめ細やかな対応というのが本当にできているのか、できないものかと思えてならないわけでございます。

また、こうした管理不行き届きな植栽帯につきましては、ごみの不法投棄につながったり、またネズミが巣をつくるなんていうこともあるそうで、東京のほうではネズミが巣をつくりにくい形での植栽帯というような取組もあるようでございますけれども、続いて5ページ、御覧ください。

これ、私の地元の東淀川区のあるところの実例でございます。

ここはアベリアが生えていると。成長が早いとしても有名な植物ということでございますけれども、そのアベリアを覆うような形で、これまた実生木が物すごく生い茂って、これ、地元から危ないということで、踏切を含む5差路ということで非常に日頃からも交通事故が起きやすいところで、街路樹のますから生えてきた実生木で死角ができて危ないということで刈ってもらったんですけれども、その刈る人手がないと、予算がないというようなこともあるようで、実は公園事務所の所長が初めて刈りましたと、頑張って刈ってみましたということで、刈ってくれた様子が2段目の写真でございます。

車の様子も、これなら見通し、見晴らしよくなったしということで、よかったなと。非常に美しい状態になったんですけれども、その後、定期的なといいますか、今年の剪定が、刈り込みが入りましたというのが3段目の写真でございます。ばっさり切られたんですよね。

これ、ここだけじゃなくて、これでも地域の人が見通しようなったって喜んでくれたのが本当にいいのか悪いのか困ったところではあるんですけれども、東淀川区役所前のアベリアについてもこんな状態なんです。これ転んだら、刺さりますよね。子供が転びでもしたら、これ、体に刺さるかもしれない。非常に危険な状態を自らつくり出してるようで、一体安全対策事業とは何なのかと。

ただ、ここは安全対策事業の対象外というところでもありまして、だからこんなのが許されるのかは分かりませんが、これ、もう2か月もたてば一番下の状態、また実生木が生えてくるんですよ。

これ、公園事務所に聞きますと、アベリアは、この後、ここからまた生えてきて、それをうまい形にしていくというようなことなんですけれども、もうそれ以前から、もう既にアベリアどころか実生木で覆われて、何が何だか分からない状態と。

他都市に聞きますと、アベリアなんていうのは成長が早いから、そもそも年2回刈るのが当たり前やというところで、大阪市、その対応ができてますかと非常に疑問に思うところでございます。

さらに、次、6ページ、これまた近くの場所なんですけれども、別にここだけがっていうわけではなくて、そこらじゅう、大阪市でこんな様相が散見されるところですので、あえて一例として載せてるわけですけれども、「冠水のため通行止め」という看板が、これ1年以上置いてあるんですよ。どこが冠水しているのか。これ、ずっと進んでも進んでも進んでも、どこも通行止めになってないんですよ。何なのかなっていうのは、これ、グーグルマップで過去の様子を見ていただけたら分かるんですけれども、「通学路、学童に注意」という貼り紙が上からしてあったけれども、それは剥がれ落ちて、それをそもそも誰が置いたのかは分かんないんですが、少なくともこの看板には、「大阪市建設局」、「大阪府警察」ということが書かれている状態が確認できました。

こんなところで、木を切り倒すような話ばかりが安全対策事業として進められていますけれども、それ以外に、同じ植栽帯の雑草の問題についてや、あるいは勝手に置かれているものや、それ以外の壊れたものなどについてもしっかりと対応をいただきたいということだけ私から申しておきます。

あわせて、155号について少しだけ述べさせていただきますと、緑被率という話がございました。

6ページの下の写真を御覧いただけたらと思います。

これは、道路予定地として柵で囲われた中をのぞき込んだ状態なんですけれども、葛が一面覆って、まあ緑のじゅうたんと、グリーンカーペットというものなのか、緑のカーテンはよく聞くんですけれども、まあ汚い状態なんですね。これは緑被率に含まれるのかと聞くと、含まれますというんですよ。実際入れるかどうかは、その後、手で直すこともできなくはないみたいなんですけれども、これはちょっとよくないんじゃないのかなということとともに、これ、柵の外を見ると、右下の写真でございます。歩道上にその草が伸び、はみ出ているんですよね。これ、環境局がここの除草をした際に取り除いてくれたかといいますと、これ、残ってます。

こういったことが大阪市内あちこちで散見されることを指摘させていただきますとともに、また後ほど議題外でも街路樹について触れさせていただきたく思いますが、陳情については以上とさせていただきます。ありがとうございました。

◆井上浩委員

私からも、陳情書の153号ないし155号について質疑及び意見表明をさせていただきます。

委員長、冒頭から恐縮ですが、資料配付をお願いいたします。

(注:井上氏の配布資料は、下部に掲載)

○森山よしひさ委員長 井上委員より、質疑の参考に資するため資料の配付の申出がありましたので、これを許可いたします。

◆井上浩委員

まず、陳情第154号に関連して質疑をさせていただきます。

本陳情は、街路樹が道路交通に支障があるという理由で撤去・更新の対象としてホームページに掲載されていたことについて、どのような点において支障があるのか、1本ごとに明らかにすることと陳情項目に上げられてございます。

この陳情を受けて、大阪市としてはどのように対応されるのか、御答弁をお願いいたします。

◎澤建設局公園緑化部緑化課長

お答えいたします。

道路交通に支障がある樹木とは、信号機や道路標識を隠しているため、通行車両から明確に認識できない視距阻害や、道路照明灯を遮ることにより夜間の安全な通行に支障を来す通行障害などの状況にある樹木が該当します。

事業の実施に当たりましては、現地で1本ごとの生育環境等を確認した上で植え替えの対象と判断し、ホームページでは総称して、道路交通に支障のある樹木と記載をしております。

今後、ホームページにおきまして、どのような状況で道路交通に支障があるのか、より詳細な情報を追加して掲載するなど、市民の皆様に御理解をいただけるよう努めてまいります。以上でございます。

◆井上浩委員

これまで以上に、より詳細な情報提供に努めるということでありましたが、それは当然のこととして、より根本的な問題について1点ちょっと確認をさせていただきたいと思います。

先ほど石川委員からも質疑がございましたが、やっぱり丁寧に1本1本対応すべきじゃないかと、こういう御質疑があったかと思いますけれども、この陳情書の当該地にかかわらず、課題がある箇所について、この陳情項目の2に該当するわけですが、適切な剪定をするなど、伐採以外の対策で対応できると十分に確認できるところについては、そのことを踏まえて結論を出していただいてるという、そういう理解でよろしいですか。

もう1回言いましょうか。

つまり一律機械的に対応するんではなくて、あっ、ここは剪定でも明らかに大丈夫だなというふうに判断できるところは、まず剪定をして対応すると、こういう理解でよろしいですか。

(「そうです」と言う者あり)

◆井上浩委員

よろしいんですね。結構です。

最初の質問の御答弁にもございました現地で1本ごとの生育環境を確認してということでありましたので、当然そういうことだろうというふうに理解をいたしました。

次に、陳情第155号についてお聞きをいたします。

大阪市の緑量を示す指標として樹冠被覆率の導入を求める陳情書が本陳情でございます。

今後、緑のまちづくりを進めるに当たっては、どういった指標を設定していくかということが重要だというふうに考えてございます。

そこで、改めて、本陳情の指標の設定に対する部分の大阪市の考えをお聞きしたいと思います。

◎木下建設局公園緑化部調整課長

お答えいたします。

本市では、平成12年に策定した大阪市緑の基本計画では、樹木・樹林等の枝葉で覆われる面積の割合を示す指標を樹木・樹林率として設定していましたが、平成25年に策定の現行の新・大阪市緑の基本計画では、樹木・樹林に加え、芝生地や屋上緑化など多様な緑の確保を目指すため、都市の緑全体を捉えた指標として緑被率を設定しております。

なお、現行の新・大阪市緑の基本計画が令和7年度までの計画であることから、次期緑の基本計画策定に向けた検討を始めており、今後、みどりのまちづくり審議会での議論を踏まえ、これからの大阪市の緑のまちづくりにどういった指標が必要か、検討していくこととしております。以上でございます。

◆井上浩委員

指標の設定は言うまでもなく今後の大阪市の緑のまちづくりを進めていく上で大変重要でありますので、見解説明いただきましたように、みどりのまちづくり審議会での議論及び本陳情の趣旨なども十分踏まえていただいて、樹冠被覆率の導入についても検討をぜひ進めていただきたいというふうに思います。

153号に関わって申し上げたいと思うんですが、この件につきましては、本年6月1日の建設港湾委員会でも質疑をさせていただきました。繰り返し、樹木の伐採については、この間、陳情書が上がっているところでございます。

この6月の委員会の際にも申し上げましたけれども、私は、この質問に際して島津公園を視察してまいりましたけれども、ヒマラヤスギがやはりたくさん植栽されてございました。その現況を確認すると同時に、やはり個々の樹木を丁寧に鑑定、個別診断するということも必要だということを私は感じて帰ってきた次第でございます。

そこで、冒頭お配りいたしました資料との関わりで若干確認をしたいというふうに思うんですけれども、これは樹木医さんの調査鑑定書でございます。そして、鑑定書の資料、かなり詳細な資料でございます。

調査鑑定書の1枚物のペーパーの2番、調査の結果というところを御覧いただきたいと思うんですが、調査の結果、市民の安全・安心に影響を与えるものとして撤去理由を明確に推察することができた樹木は6本、調査実施樹木の17%であったと。そのほかは、専門的な見地から、長期的な維持管理上の課題は認められるものの、現在、将来とも、市民の安全・安心に支障を来すとは考えられない樹木や維持管理上の課題も特に見当たらず、撤去する理由が全く不明の樹木であったと。個別の結果についての詳細な添付資料を参照されたい。これが別添資料でございます。

なお、ヒマラヤスギは浅根性の樹木として知られるが、本事業のように、それだけを理由として、健全な樹木を撤去するという措置は国内外にほかに例がない。それだけの理由で、一律機械的に対応してるという例はないですよと断言されております。そのような措置は科学的合理性を欠くものであり、都市の緑に多様性が求められる世界的な潮流にも逆行するものであるということで、できるだけ多様な種を残そうという時代に、種を絶やしてどないすんねんと、こういうことだというふうに認識をいたしました。

その下ですが、一方で、撤去対象外の樹木の中に、活力や倒伏、落枝リスクの点で問題があると思われるものも少なからず確認された。これ逆に、撤去すべきものがその対象になっていないということも指摘をされているわけでございます。以上から、公園樹・街路樹の安全対策事業における撤去、植え替え対象樹木の選定は、その根拠に合理性を欠いていると思われるものが多く含まれている可能性が高いと鑑定評価するものであります。これは樹木医さんの鑑定、あくまで鑑定でございます。

ちょっと確認させていただきたいんですが、本市では樹木医さんの鑑定というのはされてますか、されてませんか。それだけお聞きしたいと思います。

◎澤建設局公園緑化部緑化課長

お答えいたします。

公園樹の安全対策事業におきましては、樹木医に診ていただいた上で、健全度が低下していると思われるものにつきましては撤去対象と判断させていただいております。以上でございます。

◆井上浩委員

そうしましたら、いわゆる調査鑑定書というのも市民があるいは我々議員が拝読することは可能ですか。鑑定書を見ることは可能なんですか。

◎澤建設局公園緑化部緑化課長

お答えいたします。

本市におきまして、樹木医による業務委託を発注して成果品としてございますので、御要望がございましたら提供することは可能でございます。以上でございます。

◆井上浩委員

そうしましたら、私も確認させていただきたいと思いますし、この陳情者の方にも、あるいは広く市民にもその資料を提供してまいりたいというふうに考えてます。

いずれにしましても、市民的議論が足りないと思うんですよ。鑑定書を真ん中に置いて、市民的な議論というのをもっとやっていかなあかんと思いますよ。でなかったら、ずっと陳情書、出続けますし、市民の声は収まりません。

ですから、提案ですけれども、やっぱり樹木というのも生き物なんですから、例えばですけども、ワーキンググループつくって、専門家の方、そして市民の代表、そして建設局の皆さん、場合によっては環境局も入ってもいいと思うんですよ。この3者で、行政、専門家、市民の代表、3者で、やっぱりちゃんと議論しないと駄目ですよ。これ一方的にといっては失礼ですけど、一方的に映ってるわけです、市民には。陳情者には。だから、そこを払拭しないと駄目だと思いますね。だから、提案ですけれども、そういった3者による十分な議論、納得のいく説明、これをやっぱりやっていただきたいというふうに思います。

最後に、ちょっとこれも通告してございませんで恐縮なんですけれども、やっぱり今申し上げたような鑑定書を真ん中に置いて、今日、私は調査鑑定書を資料として配付をさせていただきましたけれども、こういう手法を参考にする、それだけの値打ちがある資料だと思いますけれども、こういった手法、いかがですか、検討する余地があると思いますけども。

やりますとは言えないのは分かってますけれども、やっぱり多様な意見が反映されるような、例えばワーキンググループのようなものとかそういうもので議論を深める必要があると思うんですけども、その点だけお答えいただけませんでしょうか。

◎上田建設局公園緑化部長

お答えいたします。

先ほど答弁させていただきましたように、これまでも樹木医の御意見もいただきながら事業を進めてまいりましたので、これまでの進め方で市民の皆様にはしっかり周知をしながら進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

◆井上浩委員

すみません。いきなり変化球、投げまして、申し訳ございません。

繰り返しになって恐縮ですけれども、専門家の方、そして行政、市民と、やっぱりしっかり膝を交えた議論をしていただきたい、一方的にやらないでいただきたい、それを申し上げたいんです。以上で終わります。

(注)

●石川氏の配付資料

●井上氏配付資料

樹木医(細野哲央氏)の鑑定

★大阪市会録画放映チャンネル(上記質疑部分)

https://youtu.be/UxfvQU3WHWU?si=ed5il1bJB5uuiynq&t=4608

(2024年4月5日追記)

去年9月の委員会では「ヒマラヤスギの扱いの見直しを求める陳情書」は「引き続き審査」だったのですが、2023年度末の委員会で、維新と自民は態度を変え、「不採択」としました。

年度末の委員会では、その年度に「引き続き審査」となっている陳情すべてに対してあらためて態度表明をするのですが、維新と自民の態度変更からは「ヒマラヤスギの議論はおしまい!」という強い意志と悪意を感じました。公明党は「引き続き審査」、共産党は「採択」で態度を変えなかったので、2会派の選択は際立ちました。

「ヒマラヤスギの全数撤去」という大阪市の特異な方針を、議会も追認したことになります。この非科学的な態度を取った2つの会派のことを記憶したいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?