立憲民主党「原発ゼロ法案」の本気度

2019.3.30【追記あり】

みなさんこんにちは私は原発は再稼働しない方が良いという立場です。巷に溢れる記事などではトリチウムが安全だという意見も見受けられますが、アイソトープ(同位体)である三重水素(トリチウム)だからこそ危ないという立場をとります。

また、googleのプライバシーの取り扱いについても批判的立ち位置です。これはgoogle先生が核融合炉を作ろうとしていることと重なっています。

◆ Google、核融合向けの技術を核融合技術企業と共同で開発|スラド

◆ 機械学習で核融合発電を実現?SFじみてきたグーグルの野望|日経XTECH

基本的には核融合はできたとしても事故った時の被害が大きすぎると思っています。

そこでコピペではなく少し自分で情報発信をしてみます。以下長文になります。

あれから7年。国民的な高まりを見せた脱原発のムーブメントは、もはや風前のともしびで、世論の関心はほとんどない、と言っても間違いないだろう。そんななか、立憲民主党は「原発ゼロ法案」を2月末にぶち上げた。“いまさら”か?“今だからこそ”か?同法案を取りまとめた立憲民主党のキーマンに、法案の全貌を聞いた。

原発ゼロ法案は“政治的トリガー”

3月9日、立憲民主党が「原発ゼロ法案」を国会に提出する予定だ。

正式名称は「原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革派基本法案」。方施行後5年以内に、国内すべての原発の運転をストップさせるという意欲的な法案だ。

骨子は以下の通り。

①発電用原子炉等の速やかな停止・廃止。

②電気の需要量を2030年までに30%以上削減する。

③再生可能エネルギー(以下、再エネ)発電による電力を、30年までに供給量全体の40%以上にする。

④そのために必要な改革推進計画を法施工後の1年以内、法制上の措置など、必要な実施計画を2年以内に作る。

原子力資料情報室の共同代表で、政府原子力小委員会の委員も務めている伴秀幸(ばんひでゆき)氏がこう評価する。

「脱原発社会へ向かうには省エネと再エネの推進を同時に進めないといけません。ドイツやスペインなど、脱原発へとかじを切ることに成功した国は、そのふたつをバランスよく実行している。今回の立憲の原発ゼロ法案にはそのふたつの目標(骨子の②と③)がきっちりと入っている。福島原発事故から7年目にして、ようやく日本も原発ゼロへの“本道の入り口”に立つことができたという印象です」

世論調査によってバラつきはあるものの、原発再稼働に反対する国民の割合はだいたい半数を超えている。そんな声を背景にこれまで野党がいくつかのゼロ法案をぶち上げてきたが、そのほとんどが腰砕けに終わった。全国紙の政治部記者が言う。

「その典型が昨年3月、民進党の蓮舫代表(当時)が提唱した『原発ゼロ法案』です。それまでの『30年代』から『30年』に時期を前倒しにして原発をゼロにすると表明したものの、党内や支持母体の連合から猛反発を受け、すぐに引っ込めてしまった」

原子力ムラのパワーは絶大で、政財界にも強い影響力を持っている。それにあらがい、原発ゼロ法案を提出することは、かなり大変なことだ。ならば、立憲民主党の原発ゼロ法案もいつ腰砕けになってもおかしくないのでは?

というわけで、党エネルギー調査会会長としてこの法案を取りまとめた逢坂誠二衆院議員(北海道8区・当選4回)を直撃。

Y!みんなの政治より

ーーなぜ、この時期に原発ゼロ法案を取りまとめることに?

逢坂 一日も早く“政治的トリガー”を引く必要があると考えたからです。

ーー政治的トリガーとは?

逢坂 昨年から電力会社が送電線の「空き容量がない」を理由に、太陽光発電など再エネ事業者の電気接続を断るというケースが発生していますが、実際には利用率は全体の2割ほどにすぎず、容量に余裕があることがわかったんです。「停止中の原発がフル稼働すればその空き容量はいっぱいになるので、これ以上の再エネは接続できない」というのが電力会社の言い分でした。

ーー電力会社が再エネ普及の妨害をしている、と思われても仕方ないですね。

逢坂そんなおかしなことがまかり通るのは、政治が脱原発の意思を示さないからです。そこがはっきりしないと、どうしても社会の仕組みは変わりません。そこでこの法案を通じて「日本は原発ゼロ社会に進む」ということを明確にしたい。7回目の3・11が目前ということもあり、法案提出の良いタイミングはここしかないと考え、取りまとめを急ぎました。

「何度でもこの法案を出す」

ーーただ、法案を見てみると「30年までに電気消費量を(2010年比で)3割減らす」「再エネ発電による電力を供給量全体の4割以上にする」と、かなり高めの目標設定です。失礼ですが、本当に実行できるんですか?

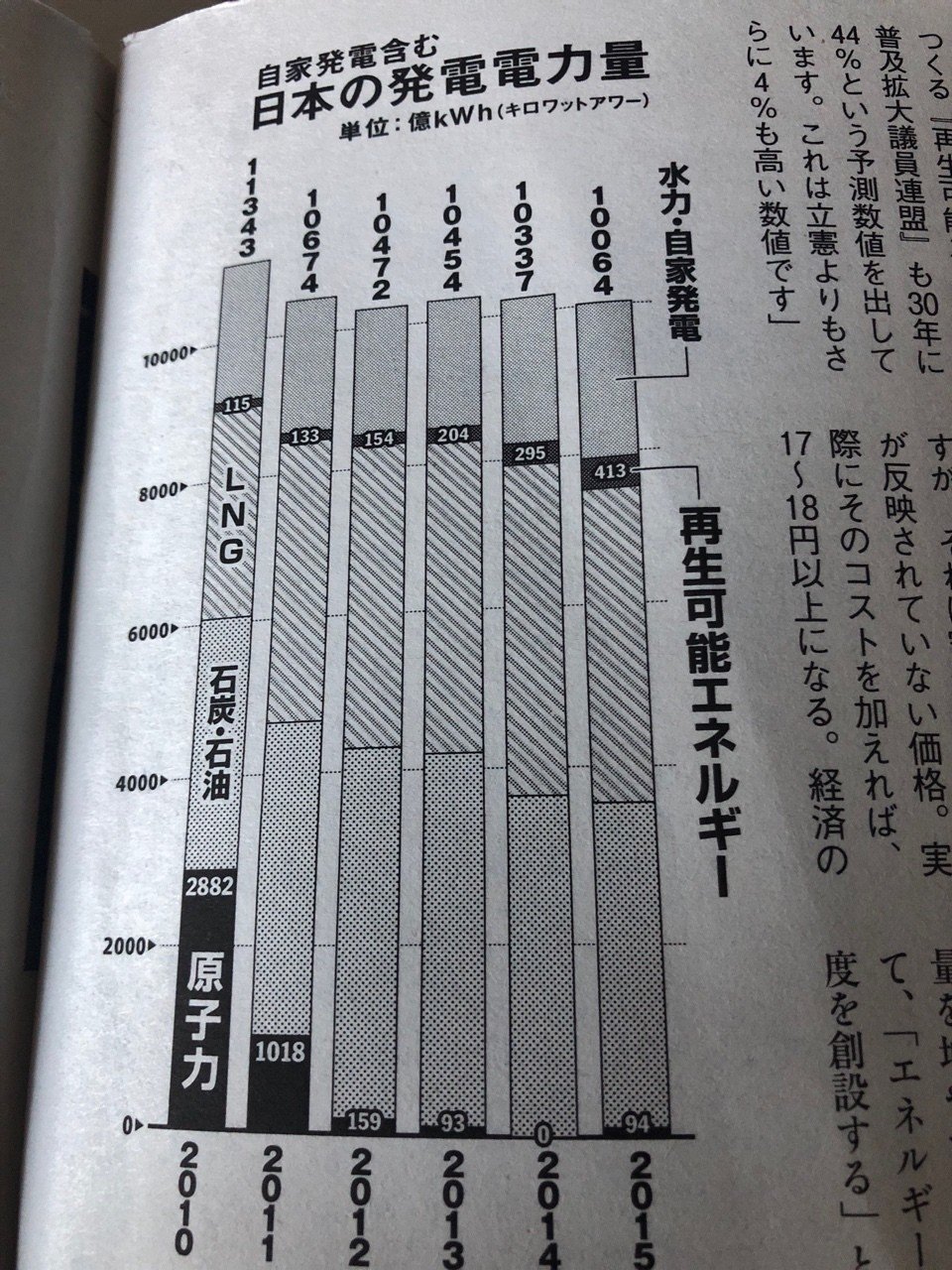

逢坂 できます。まず前者に関しては11年から15年までにすでに日本の電力需要は省エネや節電などで11%も減っています(後述のグラフ参照)このまま日本が電力需要を減らせれば、30年に30%減は十分に可能です。

フォークリフトなどで有名な小松製作所生産過程の見直しや太陽光発電導入などで、工場での使用電力を半減させ、購入電力量にいたっては90%も減らした。そういった先進的な企業の事例を見れば、今後も大幅な省エネは可能だと思っています。

ーーでは、「再エネ発電を電力供給量全体の4割以下にする」のは可能なんですか?

逢坂 すでにデータがある。私たちの調べだけでなく、政府が三菱総研に依頼した調査でも「4割以上」は可能という結果が出た。この目標数値は全て願望ではなく、十分な裏付けがあるということを知ってほしいですね。

※

前出の伴氏もこう太鼓判を押す。

「日本の技術力は優秀で、その伸びシロを考えれば、30年に4割どころか5割に設定してもいいほど。あまり知られていませんが、自民党議員でつくる『再生可能エネルギー普及拡大議員連盟』も30年に44%という予測数値を出しています。これは立憲よりもさらに4%も高い数値です」

※

ーー再エネの価格はどうでしょう。原発や火力よりも高ければ、電力供給量4割シェアも絵に描いた餅になります。

逢坂 心配してません。なぜなら、太陽光発電のコストは劇的に下がっているからです。欧州諸国で6〜7円、日差しの強いUAE(アラブ首長国連邦)などは1〜2円というレベルにまでなった。日本も太陽光発電が普及すれば、発電コストはどんどん安くなります。一方の原発は現在11〜12円ほどとされていますが、それは安全対策コストが反映されていない価格。実際にそのコストを加えれば、17〜18円以上になる。経済の観点から見ても、再エネの優位性は明らかです。

※

前出の伴氏が補足する。

「日本でも太陽光発電のコストは10円以下になると予測しています。そうなれば再エネは、原発はもちろん、火力よりも安い電力になる。そのことは経済産業省もわかっています。原発はもはや国策として補助金をつぎ込まない限り、電力会社も維持・運営できないほど高コストの電源となっているのです」

※

ーー法案の中には再エネ供給量を増やすための施策として、「エネルギー協同組合制度を創設する」との文言があります。耳慣れないフレーズですが、どんな組合なんですか?

逢坂 昨年、ドイツのシェーナウという人口約4000人の小さな市を視察しました。ここでは、市民が協同組合を作って再エネの発電ビジネスに乗り出していたんですが、顧客が17万世帯もあって市の一大産業になっていたんです。同じことを日本でもやれたらと考えています。

ーー地方が主導する自然エネルギー事業「ご当地電力」は日本でも、各地で始まっていますね。

逢坂 ええ。地域の人々が協同出資して、中小規模の再エネ電力会社を経営する。そうすることで地域に利潤がもたらされます。原発から再エネへのエネルギーシフトを利用して、地方振興・地域創生が出来るような仕組みを実現させたいんです。法案の前文に「環境と調和のとれた新しい経済社会システムを想像するとともに、原発輸出に代わる新たな輸出産業を創出する」

とわざわざ書き加えたのはそのためです。

ーーなるほど。では、お聞きします。本気でこの法案を成立させるつもりですか?与党に跳ねのけられる可能性は高いし、そもそもかつての民進党のように、途中で党内から途中で党内から異論が出て腰砕けになったりするのでは?

逢坂 少なくとも党内の反対でこの法案が潰れることは絶対にありません。一致団結してこの法案を成立させようと、コンセンサスを完全に取りました。他の野党にも声かけをして、協同提出にこぎ着けるつもりです。ただ、安倍首相が『原発ゼロは無責任だ』と発言しているように、法案を提出しても、与党は真面目に審議に応じず、廃案に追い込もうとするでしょう。

でも、諦めません。今後の選挙で立憲民主党の議席を伸ばし、何度でも国会に提出します。

“法案骨抜き”への対抗策を考える

とはいえ、自民は海千山千。粘り強く野党が原発ゼロ法案を繰り出せば、巧妙な寝技を仕掛けて法案潰しに動いてくるかもしれない。電力政策に詳しい元経産キャリア官僚の古賀茂明氏がこう話す。

「立憲は法案をスムーズに成立させるという建前で、原発ゼロでダメージを受ける電力会社や立地自治体の支援策を盛り込んでいます。自民はまずそれを実施してから原発依存度を下げようと言うでしょう。

それで10年は時間稼ぎができます。だから、連合もOKする。気がつけば、税金と電力料金への上乗せで壮大な国民へのつけ回しに終わる。これでは、原発ゼロ法案もただの原子力ムラサポート法案になってしまいます」

法案骨抜きへの対抗策はないのか?

「私がアドバイスできる対抗策はふたつ。ひとつは、規制基準に避難計画を盛り込むこと。その際自身と台風・豪雪などの複合災害を前提にした計画策定を義務付けるのです。それだけで全原発が規制基準を満たせなくなります。

もうひとつは、電力会社を原発事故に備えた賠償保険に入らせること。『原発は安全』というのが政府の見解だから、『安全なら保険料は安くすむはず』と加入を迫れば、電力会社は断れない。でも、実際、原発事故のリスクは青天井。保険料は非常に高くなり、電力会社は原発を支えきれなくなります」(古賀氏)

その上で、前述の「エネルギー協同組合」も含め、全ての自然エネプロジェクトに「51%条項」を盛り込めば、自然エネによる地方再生が実現できると古賀氏は言う。

「今、地方の発電プロジェクトには東京の大手企業がたくさん参入していますが、そのビジネスの利潤は地方に入らず、中央へと流出しています。それを防ぐために、地域は住民と自治体に出資の機会を与えることをこれらの企業に義務付け、地方出資分が51%以上のプロジェクトに限り、国が補助金を出すというルールを設ければよい。そうすれば、多くのプロジェクトが地域主体の出資構成となり、利益も地域内に落ちます。プログラム法案だけでなく、こうした実体的な義務を課す法案を通さなければ何も動きません」

前出の伴氏がうなずく。

「原発を維持したいと考える勢力の団結力は強固です。そのネットワークは原発産業から利潤を得ている財界だけではなく、将来の核兵器保有備えて原発産業を維持すべきと考える安全保障畑の人脈にまで及んでいますから」

現在は消された小池都知事の公約

逢坂議員は原発ゼロ法案提出の本気度をあらためてこう強調する。

「原発政策を転換できないでグズグズしているうちに、日本は再生エネ普及に完全に出遅れた。各国で再エネ関連の新しい産業、雇用、収益が生まれているのに、日本は低調なままなんです。いち早く太陽光発電事業に力を入れた中国は今や世界トップの“太陽光大国”となったし、台湾も25年までに原発ゼロの達成を宣言している。福島の原発事故被害を見ても、原子力が使い続けられるエネルギーでないことは明らか。日本も早く政策を転換させ、原子力発電に依存した経済社会システムを抜本的に改めるべきです。その道筋を示すのがこの原発ゼロ法案だと自負しています」

脱原発の機運は、再び行きを吹き返すのだろうか。

引用2018年3月19号週間プレイボーイ

この再稼働容認姿勢はあの堀江貴文氏などもいる。

参考ツイート→ https://twitter.com/takapon_jp/status/809654198165913600?s=20

#堀江貴文#立憲民主党#Google

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?