『黄リー教』はどうしてこんなに誤解されているのだろう?

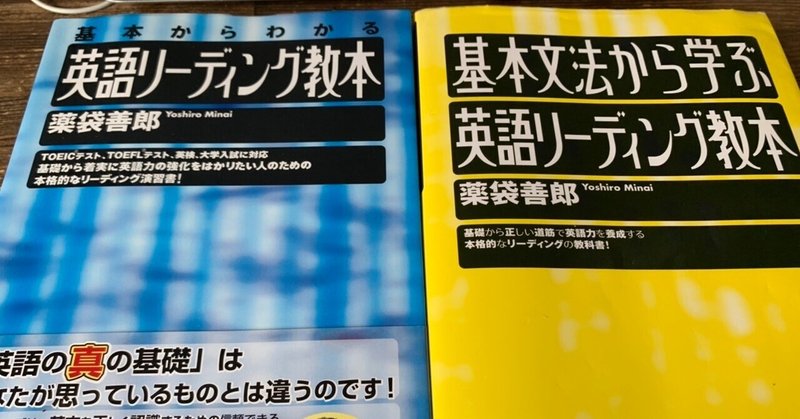

『基本文法から学ぶ英語リーディング教本』(以下『黄リー教』)を使って学習をしています。先日ついに2周目が終わりました。今は『青リー教』(基本からわかる英語リーディング教本)を始めています。

著者の薬袋先生から頂いたアドバイス通り、間髪入れず2周目に入ったことで見落としていた部分や一周目だと気づかなかった大切なところなどが頭に入ってきて、学習の効果が高まりました。やはり参考書は数周回してはじめてその真価が発揮されます。

黄リー教に限らずどんな参考書も一回やったらほったらかし、というのはあまりにももったいなく、知識の定着も望めないので、単なる壮大な時間(とお金)の無駄遣いへと帰してしまうでしょう。

ところで、僕がこの『黄リー教』に感じている有効性なんですが、黄リー教絡みでネットなんかを渉猟していると、称賛の声も多い一方で、本書に対するある種の批判的なコメントなんかが散見され、『黄リー教』で英語学習者として蒙を啓かれた様に感じている僕は少し悲しい気持ちになったりしています。

薬袋先生の英文解釈法=つまり「品詞と働きと活用」にフォーカスした英文解釈の手法が今の英語学習のメインストリームからは若干外れているような感じがするばかりに、この英文読解法の有効性を上手く認識できない方がたくさんいらっしゃるように思われます。悲しい限りです。

でも、以前にも書いたんですが、僕たちのような英語中級〜上級者で日々英語に触れている人間というのは、英文を読んだり聞いたりする時に、まさに『黄リー教』に書かれている認知プロセスを高速で回して英語を理解しているんです。

ではなぜ、黄リー教が誤解されているんだろうか?

個人的には「あらぬ批判を受けている」と思われる黄リー教、その辺りの思うところを述べてみたいと思います。

1.「英文を読む」という学習法の有効性を認識できていない

昨今の英語教育は「英文を読む」ことの重要性を過小評価して「オーラル偏重」へとシフトしていっているようです。

参考書を使って英語を学習する習慣がすっかりついた今でも、僕の英語学習の基本が「多読・多聴」というINPUT重視であることに変わりはありません。

この学習法が僕をTOEIC925点、英検一級まで引上げてくれました。僕はこのほぼ多読多聴「だけ」でスピーキング試験がある英検一級に、42歳にして一発で合格しています。それくらい英文を「読む」という学習はパワフルなんです。

読めれば話せますし、聞ければ話せます。というか、言語習得は基本的に「読んだもの、聞こえてきたものを真似る」というところから始まります。でも、昨今は「話せないから話す練習をたくさんすればよい」という短絡的な思考に基づく英語学習が推奨されていて、ますます日本の英語学習環境は底の浅いものになっていっているようです。

この「英文のINPUT」に絶大な効果を発揮してくれるのが『黄リー教』です。

2.未知のもの、不可解なものに対する生理的な嫌悪感

これは「偏見」と言い換えてもいいかも知れなません。

大量の英文を正確かつ精密に読めるようになることが重要であると理解できたとして、では一般的な日本人がどうするかと言うと、これは間違いなく「文法学習」に走ってしまうでしょう。

不定詞、現在完了、関係代名詞…そういうトラウマティックな中学英文法を項目ごとにおさらいしていって、あるいは分詞構文だとか仮定法と言った受験英語をきちんと押さえて、英文を読解しようとするんです。

たしかにそれである程度英語は読めるようにはなりますし、読めるようになるからますます「読めない英文がある=英文法知識が不足している」という誤謬に陥ってしまうんですが、ある程度英文法の項目ごとの知識があるのに読めない(ある程度でいいです)という症状は「英文の背後に働いているある種の法則」をきちんと掴みきれてないのが理由であることが多いです。

『黄リー教』はここにスポットを当てているわけです。私たちは「品詞と働きと構造を明らかにする」ことが、精密でかつ正確な英文読解をもたらしてくれるという経験的なイメージを持つことができません(学校でしょうもない文法問題ばっかりやらされるからです)。それが、本書のあらぬ方向への評価につながっていると思います。

僕が「偏見」と言っているのはそういうことです。

『黄リー教』が上手く使えてない人の特徴と思われるもの

では次に、『黄リー教』批判者にありがちと思われる方の特徴と思われるものを上げていきたいと思います。

1 .前から順番に読んでいない(著者の指示通り読んでいない)

文法書は自分の気になった項目ごとに読んでいって差し支えないですが、黄リー教は厳密に言うと文法書ではないので、前から読まないで自分のきになる項目だけをつまみ食いして読んでみても、多分何を書いてあるのか、理解できないと思います。

逆に、前から一言一句仔細漏らさず読んでいった人、というのは必ず本書を読み終える頃には、英文構造のいろんなことがクリアになっていて「英語が読める」「英語がわかる」ことの快を実感することができるようになるでしょう。

『黄リー教』の記述は懇切丁寧です。なので、これを読んで「わからない」という人は、日本語力そのものに結構重大な問題を抱えている・支障をきたしているか「ちゃんと読んでいない」のどちらかと思われます。

その「ちゃんと読んでいない」は「著者の指示どおり前から読んでいない」か「斜め読みしている(理解をおろそかにしながらただ読んでいるだけ)」のどちらかだろうと思います。

でないと、この懇切丁寧な英文読解法のインストラクションを理解できないということは起こらないと思います。そうなると、英語力というよりはむしろはるかそれ以前の問題ということになるでしょう。

2.基礎的な中学英文法の知識が疎かになっている

確かに『黄リー教』は「中学生でもわかる」ように書かれてはいますが、中学英語がろくすっぽ理解できていな人にはちょっと読みこなすことが困難であるというは事実かも知れません。

『黄リー教』を使った学習に限らず、どんな英語学習を行うにしてもそうですが、せめて中学英文法くらいは一般的な常識として押さえておきたいところです。

これをきちんとおさらいした上で本書に望めば、かなりの効果が期待できると思います。その努力を惜しむ人にも、『黄リー教』は決して無効ではないと思いますが、「自分はそういう努力を惜しんで、その労を著者に丸投げしているのだ」という事実に対しては、謙虚であるべきだろうと思います。

まかり間違っても「書き方が悪い」とか「難しい」なんていうべきではないでしょう。

3.語彙力がない

『黄リー教』を読んでいるとわかりますが、そこで紹介されている英文に使われた英単語には、それなりに結構具体的な解説が添えら得ています。特に動詞の活用に関する記述などはかなり丁寧であると言っても過言ではありません。

では、単語を全く知らなくても読めるのか?と言われればこれはまた別問題で、使われている単語それ自体は英検一級の僕からしても結構な難易度のものが見受けられます。

「そういう単語を知らないので読みすすめるのに時間がかかる」というのはあり得るかも知れません。

ならばそこをきちんと認識して、わからないところは辞書を調べるなり何なりして読み進めていく中でちょっとずつ自分の語彙力を増やしていく、という努力は必要でしょう。そういうのを「学習」というんです。

個人的にはむしろ、中学レベルに制限された単語だけを使ったアホみたいな英文を延々と読まされるよりは、こうして難解な単語を織り交ぜた「いかにもネイティブが書いたような」センテンスを練習してくほうが遥かに実用的だし有益だと思っています。

4.自分の好みを論じているだけ

世の中には「紙面の読みやすさ」「文字の大きさ」「挿絵の豊富さ」「色彩が多様」などの外形的な紙面の印象のようなものを持って「良書/悪書」を判断する人が結構いることに驚かされます。

つまり、テクストやコンテンツそのものよりも、「見た目」とかを重視しているということですが、英語学習者に関して言うと、こういう人たちって参考書を使って何をやりたいんだろうか(英語を勉強したいんじゃないのか)?と思うことがよくあります。

もちろん、ある概念を説明するために絵を使ったりフォントを変えるなどして紙面を工夫することは大切だと思いますが、それって「そういうのが好きな人/嫌いな人」がいるという好みの問題である、というのはちゃんと認識しておいて損はないでしょう。

「自分は日本料理が好きだ、だからフランス料理はだめな料理である」と言うのはロジックとしては全然成立していません。お前の好みなんか知るか、という話です。フレンチだろうがイタリアンだろうが和食だろうが、いいものはいいし、だめな料理はだめなんです。

黄リー教の文字ばかりの無骨な紙面はたしかに受け入れがたい人も多いかも知れないけれど、だからといってそれが「だめ」ということにはならないと思います。

5.リーダーフレンドリーネス

上の話にも繋がりますが、「読みやすいこと」と「その参考書が優れているか」は全く別の問題です。

むしろ、本書の著者である薬袋先生の『黄リー教』の記述の仕方は、優れてリーダーフレンドリーだと思います。一度読ませた内容の話でも、大切と思われることは何度でも何度でも繰り返し記述する(そして読者に考えさせる)。

普通の参考書なら「もう言ったでしょ」と言わんばかりに、その項目を当為として語ってサラッと流してしまうところ、薬袋先生は繰り返し、身体に染み込ませようとするかのように述べてくれます。

これもある意味では優れてリーダーフレンドリーだと思いませんか?

ただその記述の詳細さゆえに文字数=情報量が膨大になってしまわざるを得ず、したがって文字が小さく紙面にびっちりと書かれることになって「読みにくい」「不親切」みたいな感じになるのかも知れないですが、そんなのもまた、本書のクオリティという本来の議論からすれば、枝葉のことに過ぎません。

それよりもきちんとそこで述べられていることそのものを見るべきです。その結果「いや、そんな英文の読み方は邪道である」という判断であったり「いや、それは英語学的に受け入れられない英文解釈である」という結論に至るなら、それもまた一つの見識であると言えるでしょう。

そこは価値観の違い、英文解釈において拠って立つベースの問題とわきまえ、静かに本書を閉じて、別の書架に移動すればいいだけのことです。「自分の感じている正義とは違う」ことは、批評・批判の対象にはなりえますが、非難の対象にはなりません。学問はお買い物ではありません。そこを履き違えている人の多いことには正直とても辟易しています。

次回は、ではどうすれば黄リー教を使って効果的に英語を読めるようになるのか、他の教材との併用の仕方を中心に、考えていきたいと思います。

この記事が気に入っていただけましたら、サポートしていただけると嬉しいです😆今後の励みになります!よろしくお願いします!