8月19日、華麗にして、切なげでもある、17世紀、ヴェネツィアが、現代に重なるような...

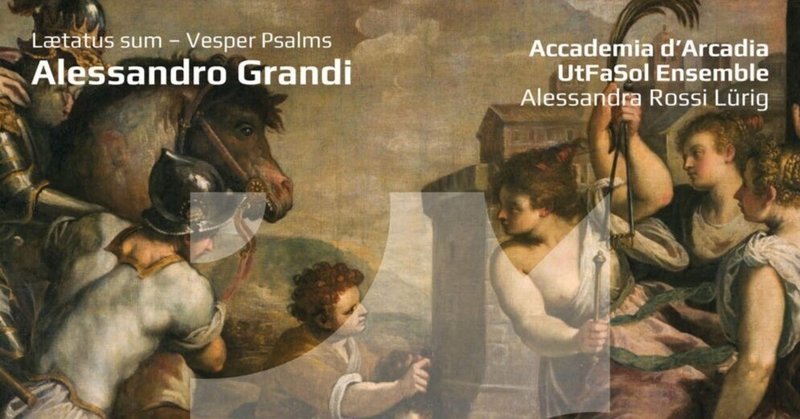

アレッサンドラ・ロッシ・リューリヒ率いる、イタリアの古楽アンサンブル、アカデミア・ダルカディアの歌と演奏(ピリオド金管アンサンブル、ウト・ファ・ソ・アンサンブルがサポートに入る!)で、ヴェネツィア楽派、グランディの晩課の詩篇曲集。

アレッサンドロ・グランディ(1590-1630)。

ヴェネツィアに生まれ、ヴェネツィア楽派の大家、ジョヴァンニ・ガブリエリ(1557-1612)に師事し、ルネサンス期を代表する文化センターだったフェッラーラで研鑽を積み、1617年、ヴェネツィアに戻るとモンテヴェルディ(1567-1643)の下、サン・マルコ大聖堂で活躍。1627年にはヴェネツィア共和国領、ベルガモのサンタ・マリア・マッジョーレ教会の楽長に就任。が、それから3年、猛威を振るったペスト禍の犠牲となる。

ヴェネツィア楽派の大家(ジョヴァンニ・ガブリエリ)仕込みのコーリ・スペッツァーティ=分割合唱をベースに、ヴェネツィアにやって来た第二作法の巨匠(モンテヴェルディ)流の色彩で彩り、煌びやかな晩課を織り成すグランディ... 金管が輝き、声が降ってくるその響きは、まさにヴェネツィア!地中海がキラキラと輝くような、そんな華麗さを見せる。

けど、どこか切なげでもあるグランディの晩課のための詩篇の数々... ただ華麗なのではない、第二作法も相俟って、とても人間的な歌を紡ぎ出し、情感に溢れる音楽で綴られる。そうしたあたりに、やがてグランディも命を落とすことになるペスト禍("17世紀の危機"とも呼ばれる時代だった... )の無常も感じ取れるのか... そのあたり、現代にも響くなと...

という、グランディを聴かせてくれた、ロッシ・リューリヒ+アカデミア・ダルカディア。その歌と演奏、やさしさと力強さ、絶妙に織り成して、情感に溢れる、17世紀、ヴェネツィアの教会の空気感、丁寧に紡ぎ出す。一方、ホーン・セクション担当、ウト・ファ・ソ・アンサンブルは、壮麗に盛り上げて、魅了。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?