火星の最果ては行き止まりではない

ある男が、古いことわざに頼らなくなった世界に、深く井戸を掘り進める会社を設立した。耳寄りな情報はここに芽を出すことはなく、目を閉じて耳を澄ますほうがよっぽど生きやすかった。

掘削で水脈を探し当てる確率は、五分五分。それでもまだいいほうで、古いことわざに頼る数少ない人たちは、巨大な荒れ地を持て余して途方に暮れていた。ありきたりの魔法が、この星ではあえなく死を迎え、途轍もなく無力化しつつあった。

男の設立した会社の名ははなはだ短くて、それゆえ検索に引っ掛かりにくかった。ところが、火星の古い口コミが、頼みもしないのに最大の味方をした。どんなスピーカーも広告も敵うことのない未知の振動が、人々の心を揺り動かした。井戸を掘る、その価値を報せ広めるために。その存在の明かされない仲介者たちの赤方偏移した声は、火星中のラジオ電波に乗った。

彼の会社は数限りなく穴を掘り進めた。水脈は新たな水脈を呼んだ。数多の河川の造営と、さらには巨大な湖の建設にも携わった。十年と二十年と三十年があっという間に過ぎると、男はすっかり疲れ果てていた。さいわい火星の弱い重力が味方して、彼の足腰はまだ達者だった。ある日、彼は会社を静かに畳むと、念願だった大峡谷への旅に出た。

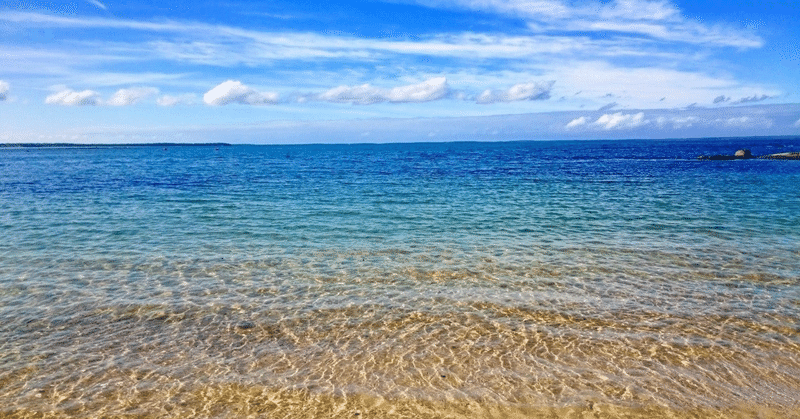

なみなみと岩塩水の満たされた古い峡谷を、男は小さなヨットで進んだ。乾いた風は爽快だった。相変わらず惑星は静かなままで、いまだに道中すれ違う人が少なかった。気づけば何日も誰とも言葉を交わさないことも珍しくない。無線も電源オフかと思うほど静かだった。やがて古い峡谷の潮の流れが速くなり、ヨットは一本の大河へと流れ込んだ。

河の行き先は「水晶の都」と仮に呼ばれる、太古の街の遺跡だった。新しいことわざが、その街で生み出されているという噂がある。たぶん、失われた古い力や、放棄された物語が埋もれているのだろう。男がその泉を知るには老いすぎてしまったが、希望に触れるだけで十分だった。それだけで深いため息が出るのだった。

火星の最果ては、そこにあるのだと男は感づいていた。最果てだからといって、そこが行き止まりだとは限らないことも知っていた。彼はその都の辺境に、彼にとって最後の井戸を掘るつもりだった。峡谷からの乾いた風は、ヨットをどんどん背後から押した。風の音が心地いいものだと、彼は生まれて初めて知った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?