丘へ

朝早く、フィリップ船長は丘を見に行った。とてもなだらかな傾斜を歩いていくと、ヒバリの鳴き声が聞えたような気がした。もちろんここが地球から遠く離れた場所だということを、彼は忘れていなかった。だから、鳴き声は風の音をうっかり聞き違えたか、靴底のたてる似た響きだったにすぎない、そう冷静に判断する理性を、彼はまだ持っていた。

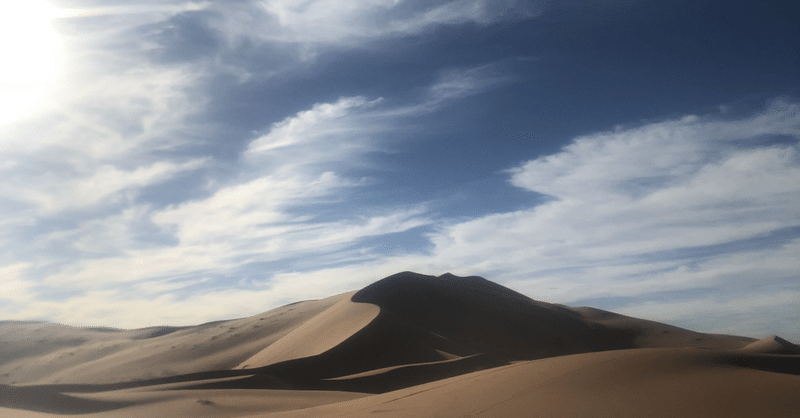

行けども行けども赤い丘は続いた。どこまでも果てらしきものは見当たらず、これまで丘だと観測していた傾斜は、なだらかで巨大な山かもしれないと感じた。こんなことなら事前に空で撮影した写真か、地図を持ってくるべきだったのだろう。そう反省しながら彼が後ろを振り返ると、あれほど彼を悩ませ支配していたロケットが、頼りなく豆粒ほどのサイズに見えた。

さらに丘を登ってゆくと、足元には大きく角張った石がたくさん転がっていた。鉄を多く含んだ外観から判断すると、かなり昔の火星に落下した隕石の欠片に違いない。だが、周囲をぐるりと見渡しても、どこにもクレーターらしきものは見当たらなかった。おそらく何千年という長い時間が、宇宙塵や飛んできた砂を堆積させて、穴を埋めてしまったのだろう。

いつもは騒々しいヘルメット内のヘッドホンは、通信を切っていたので静かだった。もし通信を再接続すれば、ロケットの連中が何を言い出すか、大体予想がついた。うんざりするほど聞き飽きた彼らの都合のいい議論を、フィリップ船長は一瞬でも忘れたかった。

やがて朝日が地平線から昇り、遮るもののない大地はまぶしく輝いた。夜露が一瞬で消えるこの瞬間は、何度見てもこの世のものと思えなかった。だが、今日に限って、彼を覆っていた重く暗いベールは、水蒸気のように消えることはなかった。

太陽の高度が上がるにつれて、外気温は急激に熱を帯びていった。もし宇宙服を通して気温を感じ取れたなら、身をもって地球を思い出したかもしれない。

唐突に彼は足を止めた。行く手にこの荒地に不釣り合いな石を偶然見つけたからだ。彼は、「なんてことだ」とじっと目を凝らした。大きめの石はきれいに長方形に切り取られ、人が腰掛けるのに最適な大きさのベンチを連想させた。ご丁寧にも背もたれまであった。

これは未知の火星古代文明の遺物かもしれなかった。だが、フィリップは深呼吸して、立ち竦む自分に言い聞かせた。「もういいんだ。調べたところで、俺はこの荒地をどうしたいというのだ?」

それでも彼はためらった。とても疲れきっていたせいもあって、頭がぼうっとしていたからだ。はっきりしているのは、探索調査の使命を、彼はロケットにすべて置いてきたことだ。彼にとっての火星は、美しい最後の記憶にしておくことだった。

このまま歩いても、彼は行き倒れてしまうだろう。行き倒れてしまいたかった彼は、石のベンチの近くで、再びヒバリの声を耳にした。ごうごういう強い風の音に混じって、断続的な高音が揺れて聞えた。

ふとフィリップは鮮明に思い出すものがあった。彼にとって世界がとても大きくて、かつ自分の視線が低かった頃に、近くの畦道で同じようにヒバリの声を聞いたことがある。その記憶は鮮明で、何度も思い出すほどだった。

「まあいい」と彼は首を振った。そしてベンチの形をした石を右手で数回触って確認したあと、ゆっくりと慎重に腰掛けた。彼の眼前にひらける景色は、さっきまでと打って変わり、丘の頂からの素晴らしい展望だった。ここが丘の頂だったことに、彼は気づいていなかった。

丘の向こう側に緑色の自然が広がっていた。朝日に照らされて、たくさんの鳥が行ったり来たり飛び交う森が占めていた。森の様子は見覚えのある地球そっくりだった。けれども、点在してそびえる流線型の見慣れない建造物は、異なる文明の栄える地球でない場所であることを物語っていた。

この突然目の前に繰り広げられた世界は、フィリップの心を包み込んで、急な眠気へと引き摺りこんでいった。もし、火星の誰かが彼に声を掛けるようなことがあっても、目を覚ましていられるだろうか、そんな不安が脳裏をよぎった。

仰向けに横たわると、太陽がまぶしい。それでもこうしていたほうがヒバリの声がよく聞こえた。もしかすると、生まれて初めてヒバリの姿を見つけられるかもしれない。遮光シールドを下ろして目をつぶった。

しばらく経った頃、足音が近づいてきた。まっすぐ彼に向かって進む足取りは、怯む様子もなくやって来た。やがて立ち止まる気配がして声がした。

「よう旦那、こんなとこで居眠りとは、なんとも呑気なことですな」

フィリップは慌てて身を起そうとした。しかし、体がまったく言うことを聞かなかった。声の主はヘルメットの死角に立っていて、その姿を確認することができなかった。

「旦那はあの筒状の綺麗な乗り物から逃れて来たんですかい?それは幸運なことでしたな。今からあの一帯は暗い闇に飲まれてしまいますがな。ぱっくり開いた口が、一飲みですわな。ほれ、もうきれいさっぱり消えちまいました。どこへ消えたかなんて聞かんとってください。あっしだって、ちっとも知りゃせん。すべて過去と未来の思うままなんですわ」

と声は急に静かになり、フィリップの体の呪縛も解けて動くようになった。ベンチから身を起こして立ち上がると、目の前の森も建物もあっという間に消えた。ロケットのほうを振り返ると、空に幾つもの歪んだ亀裂が見える以外に、荒れ地だけが広がっていた。ロケットには飛び立てるだけの燃料が入っていなかったはずで、やはり何らかの事情で存在を消されたらしかった。

「ああ」彼は再びベンチに座り込んだ。彼の眼前に再び森が現れた。そして横に立っている女性に気がついた。彼女はNYの勝利の女神にそっくりな顔立ちをしていた。着ている服はマリリン・モンローのスカートを押さえた写真そっくりだった。

「これからどうするんですかい、旦那?」と彼女はフィリップに話し掛けた。声の調子は逞しい野郎そのもので、古いギャング映画に出てくるボスみたいだった。

彼はこのベンチから離れて、この火星を生き延びることはできないだろう。どうやら、そういうシステムらしい。故意ではないにしろ貴重な船と隊員を失ったのだ。ここは彼にとっての牢獄だ。

フィリップは彼女を見上げて、船長らしい自信に溢れた声で言った。「火星人になるだけさ」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?