【治承・寿永の乱 vol.50】源義仲の上野入国

源義仲の上野国入り

治承4年(1180年)10月13日。

源義仲は信濃国から上野国に入国しました。この事はこれまで度々話に出てきましたが、改めて以下にこれを記した『吾妻鏡』の記事の訳と読み下しを書き出してみます。

13日壬辰。木曽の冠者義仲は亡き父・義賢の旧跡を尋ね、信濃国を出て上野国に入国した。それにより上野の住人等はようやく従うようになってきたので、足利俊綱(足利太郎)の妨害で民が困っているが、恐怖を抱くことのないように命じたという。

十三日壬辰。木曾冠者義仲亡父義賢主の芳燭を尋ね、信濃国を出でて上野国に入る。仍って住人等漸く和順の間、俊綱〔足利太郎なり〕が為に民間煩ふといへども、恐怖の思ひなすべからざるの由、下知を加ふと云々。

この記事にある亡父・義賢の旧跡というのは上野国多胡庄のことで、かつて義仲の父である源義賢はここを拠点に鎌倉の源義朝(義賢の兄・頼朝の父)や義平(義賢の甥・頼朝の異母兄)に対抗するため上野国や武蔵国に勢力を広げていました。

つまり義仲がこの地に入ったということは、頼朝が鎌倉に入ったのと同じ理屈で、父の由緒を継承して地域の調停者となることで上野国はじめその周辺諸国に自身の勢力を築く狙いがあったと考えられます。

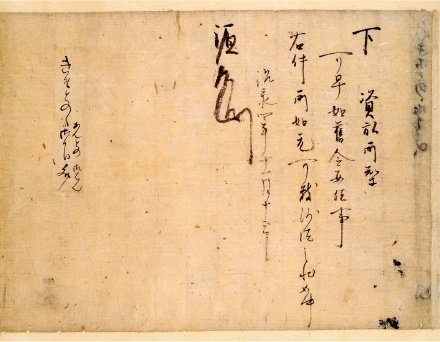

ちなみに、このような文書が残されています。ちょっと書き出してみます。

(端裏書)

「これはきそとの(木曽殿)の御下文(継目花押)〔←中野能成の花押〕」

下す 資弘所知等

早く旧の如く安堵せしむべき事

右、件の所、元の如く沙汰を致すべきの状、件の如し。

治承四年十一月十三日

源(花押)〔←義仲の花押〕

(切貼紙付箋)

「 きそとのの御下文(あんとの御はん)」

これは義仲が北信濃の藤原資弘という者に所領を安堵(保障)した文書(※1)になります。なにも本領安堵は頼朝の専売特許ではなく、地域の調停者としてふるまったのは義仲も同じだったのです。義仲もまた地域軍事権力の一角を担う存在でした(別文書で義仲が新恩給与をしていたことが推察されるものもあります)。

さて、義仲はまず当時主要道の一つであり、京都と奥州を結ぶ重要な交易路でもあった東山道に沿って勢力を広げようと考えたようで、当時、上野国の東山道沿線地域には主に新田氏の勢力と藤姓足利氏の勢力の二大勢力が広がっていました。

そうした中で、義仲は藤姓足利氏の勢力の切り崩しを図り、藤姓足利氏の嫡家である足利俊綱の上野国府での民家を焼き払った事件(※2)で困惑する住民を宥めることで、足利俊綱との対決色を出していきました。

藤姓足利氏の弱点

藤姓足利氏は嫡家を下野国の足利庄に拠る足利俊綱として、その一族を下野・上野・武蔵といった国々に広く分布させていた氏族でした。

以仁王の乱での宇治平等院の戦い(治承4年5月)の際には上京していた俊綱の嫡子・忠綱を大将に一族郎等ら300余騎で平家方として参戦、宇治川の渡河を成功させて平家方の勝利に貢献するといった活躍が描かれています(『平家物語』諸本)(vol.9)。

しかし、この藤姓足利氏は治承4年10月頃になると苦しい状況に追い込まれつつありました。というのも、嫡家である足利俊綱が一族の者たちに対して強い軍事的な統率権をふるえなくなってきてしまったというのです(※3)。

つい半年ほど前まで一族郎等ら300余騎という軍勢を動員していたのにもかかわらずです。

これの一番の原因は平家の坂東での軍事的影響力の低下でした。

どういうことかと言うと、藤姓足利氏嫡家の軍事的な統率権は国家の軍事的な統率権を掌握している平家との結びつきによるものであったところが大きかったため、頼朝ら反乱勢力が坂東で優位になってしまうと、相対的に平家の軍事的な影響力は弱まり、それに応じて俊綱の軍事統率権も弱まってしまうのです。

以前お話しした「頼朝が勢力を急拡大できたのはなぜ?(vol.48)」で元木泰雄先生のご見解のなかにある、上総国の受領にして坂東八ヵ国の別当であった藤原忠清(伊藤忠清)の代官として、坂東の平家家人に影響力を持っていた上総国目代・平重国が頼朝方に討たれた結果、坂東の平家家人は紐帯(社会を形作る結びつき)を失ったこと(治承4年9月中旬頃)や富士川の戦いでの東国追討使の敗戦(治承4年10月下旬頃)というのも平家の坂東での軍事的影響力の低下に拍車をかけました。

そうした結果、これまで平家から藤姓足利氏嫡家の家督として認められた俊綱に一応従っていた一族の者たちでさえ次々にその統制から離れていってしまったというわけです。

しかし、足利俊綱にしてもこうした状況を見過ごせず、上野の国衙(その国の政治が行われた役所、政庁)に進出することで公権力をもって軍事的な統率力を強化しようと試みてはいたようです。

藤姓足利嫡家は残念ながら在庁官人(国衙の役人)にはなっておらず、国衙の持つ公権力(公的な軍事動員力)を行使できなかったのも弱点だったのです。その中で『吾妻鏡』9月30日条にある国府での民家焼き討ち事件は俊綱が国衙の実力支配を目指した上の行動ではないかと見ることができるとされています(※4)。

ちなみに、俊綱のこうした動きは藤姓足利氏庶家にとって歓迎できるものではなかったようで、『平家物語』にはこのようなエピソードがあります。これは治承4年5月の以仁王の乱で功績のあった足利忠綱(俊綱の嫡子)に恩賞が下される際の出来事です。

清盛は忠綱を召して、

「宇治川を渡った懸賞として庄園、牧、衛府の尉か、検非違使、受領(どこかの国守)か、望むものにしてやろう」

と言ったのに対し、忠綱は、

「衛府の尉、検非違使、受領にもなりたくありません。父・俊綱が上野国の大介(※5)と新田庄の領有を望みましたが、叶わず沙汰止みとなりました。同じくそれを賜りたいと思います」

と返し、清盛は容易いこととその旨を書いた御教書を忠綱に与えました。

ところが、(藤姓)足利の一門16人が連判状を持ってこれに異議を唱えてきたのです。

「宇治川を渡った懸賞を忠綱一人に与えること、嘆き入っております。その懸賞を一門の者共16人に分け与えて欲しく思います。できないなら、君に大事が起こった時、忠綱一人は参って来ましょうが、我々は今後参ってくることはないでしょう」

と1日に三度も訴えてきたため、巳の刻(9:00~11:00)に書いた御教書が申の刻(15:00~17:00)に撤回され、取り消されることになりました。(参考:『延慶本平家物語』第二中「南都大衆摂政殿の御使追ひ帰す事」より )

このエピソードの真偽はわかりませんが、これが事実であったとしてわかるのは、藤姓足利嫡家にとって上野介の役職がどうしても欲しい官職であったことと、因縁深い新田義重の本領である新田庄をもらうことで、新田氏の勢力を削って、自身の勢力を上野国で抜きん出たものにしたかったという意図を以前から持っていたこと、さらには藤姓足利氏の一門16人が恩賞の分配を求めてきて、俊綱・忠綱の力が強まることを阻止しているということです。

この16人の者たちは藤姓足利一族の庶家の人々だったと思われますが、なぜ嫡家が力を持つことを嫌ったのでしょう。

これについて、野口実先生は、

これは足利氏一門が嫡家に強い公権力が賦与されることで、武士団として自律的に発展していくことを阻害されることを恐れ、このような動きをしたとみられる

とされています(※6)。

当時の武士社会では一族が一体になって行動することがありますが、それは一族全体の利害が一致したときのことで、嫡家と庶家の間で利害関係の対立が生まれたり、庶家で嫡家に従ったままでいると何らかの影響で自らの存立が脅かされるようなことになったりすると、嫡家とは別行動を取ったりすることがあります。そういう点から同族であっても庶家は分離独立の指向が強かったことがうかがえます。

結局、足利俊綱は上野国衙の掌握に失敗したようで、この後、寿永2年(1183年)2月に北関東の諸勢力を巻き込んだ野木宮の戦いというものが起こるんですが、この時嫡家に従った庶家はほとんどなかったという有様でした。

義仲、再び信濃国へ

義仲はこうした藤姓足利氏の弱点を見越して、藤姓足利氏族の一部を自陣営に組み込めましたが、まだ上野国にはもう一つ大きな勢力がありました。それが河内源氏義国流の新田義重です。

河内源氏なので義仲と同族ではありますが、かつて新田義重は源義平(頼朝の異母兄)を娘婿に迎えていて、義仲の父・義賢とは敵対関係にあったことや、当時義重は自身が所管する新田庄の領家で平家政権に近しい藤原忠雅(花山院忠雅)に近侍(側に仕えること)する一方で、平宗盛の家人でもあったことから、義重を義仲の陣営に組み込むことは難航が予想されました(参照:vol.47)。

これは当時の上野国の主な勢力分布です(※7)。この中でも義重は子息(里見・山名・世良田・額戸)をそれぞれ上野国内の東山道沿線をはじめ、上野国外(主に信濃国、武蔵国方面)へ通じる交通の要衝へ配置し、自身はその中間に拠点を構えることで上野国(主に西部から南部にかけての地域)の主要交通網を掌握していました。

義仲としては上野国を自身の勢力下に置くばかりではなく、南関東に勢力を築く頼朝を牽制するためにも、そのような義重らを無視するわけにはいかず、むしろ自陣営に取り込みたいところでした。

ちなみに、当時の武士の館(居館)は従来、庄園開発に伴うその地域の勧農の拠点、または農業経営の拠点としての機能が重視され、それによる説明がなされることがありましたが、居館が農耕をするには適さない天然の要害を利用して築かれるケースや軍事的な設備(矢倉など)を備えていたケースなど防御拠点としての機能を持つものであったり、それに加えて陸路・水路における交通の要衝にあって付近の交通網を押さえ、地域の流通を掌握する拠点であったりと枚挙にいとまなくその例を見ることができることから、従来の説明だけでは十分ではないことがわかっています。

また、このようなことを踏まえて、なぜ交通の要衝を押さえ、そこに居館を築く必要があったのか、もちろんこれには軍事的な要素もあったかと思いますが、非軍事的な流通(運上物や交易品の流通)の観点を含めて中世前期の武士のあり方や性格を見直す必要があると近年指摘されています(※8)。

さて、義仲の新田義重をはじめとする河内源氏義国流諸氏の取り込みは結局うまくいきませんでした。

理由はいくつか考えられますが、まず頼朝勢力が先に武蔵国の諸勢力を取り込み、11月中旬になると次々に施策を行ったことにより、着々と武蔵国を確たる勢力圏内におさめて上野国へも影響を及ぼし始めていたこと(vol.44)、次に新田義重の子息である山名義範や里見義成、そして義重の甥である足利(源姓)義兼などがやがて頼朝方に参加してしまったこと(※9)、さらには義仲は都の官職に就いたことがなく、この当時は父・義賢の威光を頼りにせざるを得ない、つまり社会的地位に乏しかったため、地域の紛争を収めるには力不足であった点などが挙げられます(頼朝も父・義朝の威光を利用しましたが、彼自身にも「右兵衛権佐」というれっきとした京官に就いた経歴がありました)。

そして、12月24日(『吾妻鏡』)。ついに義仲は上野国から信濃国へ戻りました。『吾妻鏡』の日付を信用するならば、これは先立つこと12月22日に新田義重がついに鎌倉へ参向することを決断したことを受けての行動と思われます。

義重が鎌倉方(頼朝方)に付いた以上、義仲が上野国に留まることは難しい事態になりました。どういうことかと言うと、これで義仲の勢力と頼朝の勢力は隣接する形となって、かつての義仲の父・義賢と頼朝の父・義朝との勢力争いの再現がされるような状況になってしまい、いまや圧倒的勢力差がついてしまった頼朝に義仲が対抗することは分が悪かったためです。それに北信濃の笠原頼直が越後国の城氏へ救援を求めたことにより、越後勢が信濃国へ侵入する兆しも見えてきていて、このままでは頼朝と城氏に挟まれて苦しくなるのは目に見えていたのです。

そこで義仲は頼朝との衝突を回避し、再び信濃国(東信濃)へ戻って越後勢に備えることにしたようです。しかし、興味深いことに義仲に従った上野の諸勢力は離れることなくそのまま義仲方として活動しました。また、一方の頼朝方にしても上野の義仲勢力を駆逐しようと特に目立った行動を起こさなかったようで、そのまま上野の義仲勢力は維持された格好になりました。

終わりに

ということで今回はここまでです。

このように義仲の関東での東山道地域への勢力拡大は正直あまり芳しくなく、これを頼朝に後れを取ったことが原因とみる向きもあるんですが、やはり両者の社会的地位(ステータス)の差が明暗を分けてしまったのかなと思います。

ただ、義仲はこのあとその社会的地位の差を埋めるかのように名声を高めていきます。それはまず越後国の城氏を破ることによって高まるのですが、その話はまた次の機会に。

それでは最後までお読みいただきありがとうございました。

註)

※1…本間美術館所蔵市河文書(リンク)。『平安遺文』文書番号3937(第8巻)。義仲の花押が残る唯一の文書とされています。

※2…『吾妻鏡』治承四年九月三十日条。

※3…野口実『坂東武士団と鎌倉』中世武士選書15 戎光祥出版 2013年 p.116

※4…※3に同じ

※5…介は国司の二等官ですが、上野国は親王任国と言って一等官の守は親王が務めました(この場合の呼称は太守となります。また、親王が任地に赴くことは当然なく、名誉職的な意味合いが強いです)。そのため実質的な国衙のトップは二等官である介となりました。

※6…※3同書 p.115

※7…この地図は以下の資料内にある図をもとに作成しています。

『群馬県史』通史編3 中世 付録「上野国中世要図」

岡陽一郎「中世居館再考-その性格をめぐって-」(五味文彦編『中世の空間を読む』所収)吉川弘文館 1995年

田中大喜「総論 中世前期上野新田氏論」(田中大喜編著『上野新田氏』シリーズ中世関東武士の研究 第三巻 所収) 戎光祥出版 2011年

※8…岡陽一郎 前掲同書 p.259

※9…菱沼一憲先生は、河内源氏義国流の足利義清(足利義康の長子、義兼の兄)が「矢田判官代」「上西門院ならびに八条院等判官代」と称していることから、多胡郡矢田郷を拠点として義仲の挙兵に参画し、その指導的立場の人物であったとされるが、佐々木紀一先生は義清の本拠が丹波国矢田郷であり、八条院判官代として在京活動をしていたとされており(義仲入京後に義仲陣営へ参加)、この当時の足利義清の去就については定まっていません。

(参考)

野口実『坂東武士団と鎌倉』中世武士選書15 戎光祥出版 2013年

野口実『源氏と坂東武士』歴史文化ライブラリー234 第2刷 吉川弘文館 2009年

群馬県史編纂委員会『群馬県史』通史編3 中世 1989年

岡陽一郎「中世居館再考-その性格をめぐって-」(五味文彦編『中世の空間を読む』所収)吉川弘文館 1995年

田中大喜「総論 中世前期上野新田氏論」(田中大喜編著『上野新田氏』シリーズ中世関東武士の研究 第三巻 所収) 戎光祥出版 2011年

菱沼一憲『中世地域社会と将軍権力』汲古書院 2011年

長村祥知「木曾義仲―反乱軍としての成長と官軍への転換」(野口実編『治承~文治の内乱と鎌倉幕府の成立』中世の人物 京・鎌倉の時代編 第二巻 所収)清文堂出版 2014年

関幸彦・野口実編『吾妻鏡必携』第2刷 吉川弘文館 2009年

川合康『源平の内乱と公武政権』日本中世の歴史3 吉川弘文館 2009年

高橋一樹『東国武士団と鎌倉幕府』動乱の東国史2 第2刷 吉川弘文館 2016年

上杉和彦『源平の争乱』戦争の日本史6 第3刷 吉川弘文館 2012年

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます。