アイルランドにおける剣:先史時代と伝承

ケルト人といえば戦士。戦士といえば剣。そう、まさに剣は戦士の象徴といえるでしょう。

それは現代人が剣に感じるロマンにも通じる話です。ビデオゲームでは槍や斧より剣の方が強く、最上位に扱われます。また今でも日本人は刀を特別視しています。

それは遠く離れた過去の人々にも言えるようで、アイルランドでも刀剣の類は武器の中でも特別な扱いを受けてきました。

今回は、アイルランドにおける剣を、まずは考古学的な面から、次に伝承の面から、見てみましょう。

先史時代の剣

アイルランドの先史時代には、極めて珍しい特徴があります。それは、鉄器時代の遺物が著しく少ないという点です。青銅器時代のものは非常に豊富に残っているため、なおさら奇妙なことです。新納泉『鉄器時代と中世前期のアイルランド』では、「沈黙の鉄器時代」という章題を用いています。しかしながら、鉄製のモノもわずかではあるものの発見されています。よってここでは青銅剣と鉄剣の双方について、かいつまんでお話いたします。今回依拠するのはJohn Waddell, The Prehistoric Archaeology Of Irelandです。

青銅剣

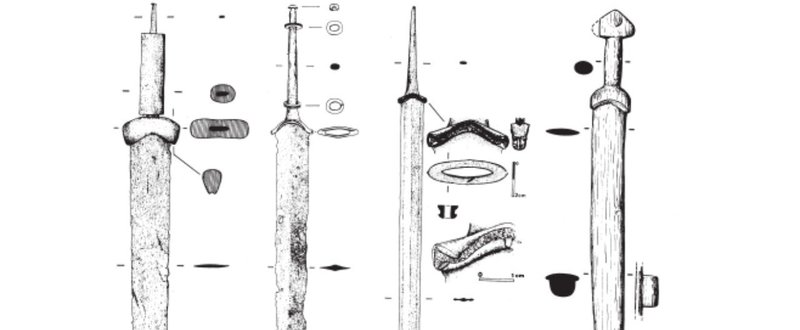

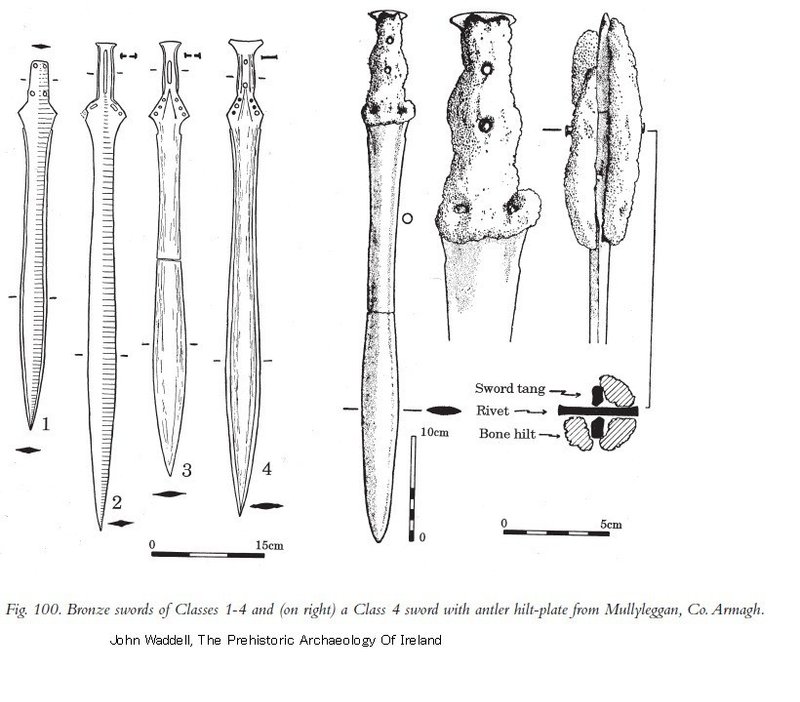

青銅剣は鍔と柄と刃が一体化しており、全体の長さはおよそ40~60cmの範囲で、平均値は約50cmです。あまり長くないですね。また、刃は葉の形をしています。図をご参照ください。

柄は上に骨や鹿角などの有機物を素材とした保護具(hilt-guard)をつけて鋲留めします。日本刀でも目釘と呼ばれる竹の杭で同様の処理をしますね。

Waddellによれば、当時の鍛冶師の技術を考えれば、要求されればもっと長い剣を造ることは可能だったはずであり、この短さは驚きに値するとのことです。

鉄剣

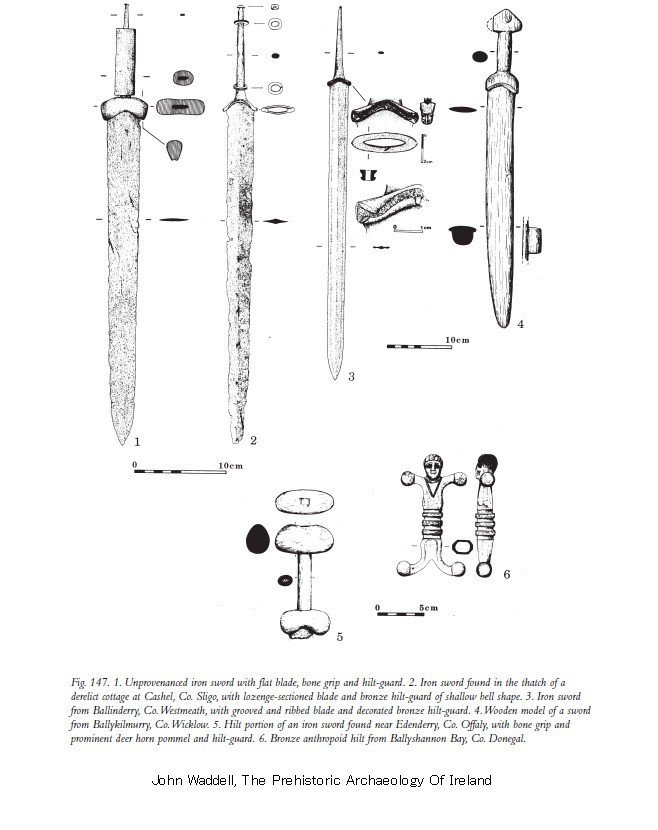

鉄製の剣は上記の通り少数しか発見されていませんが、それでも全体的な特徴の既述は可能です。鉄剣は、青銅剣と異なり、刃はまっすぐで、先端に向ってわずかずつ細くなっていくものもあります。図をご参照ください。

柄の保護具も青銅剣と異なり、青銅製が主で、鹿角などの有機物素材は少数です。中には人の形をしたものもありました(上図)。

青銅器時代と鉄器時代の中間ごろ、一時期青銅剣の長さが著しく長くなり、平均約67㎝に達するのですが、鉄器時代に入ると剣は再び短くなり、およそ40~60cm弱で、青銅剣とほぼ同じになりました。またこれは同時期の隣のブリテン島や、特にヨーロッパ大陸の鉄剣よりかなり短く、大陸では平均が72cmというのですから、極めて特異な特徴と言ってよいようです。

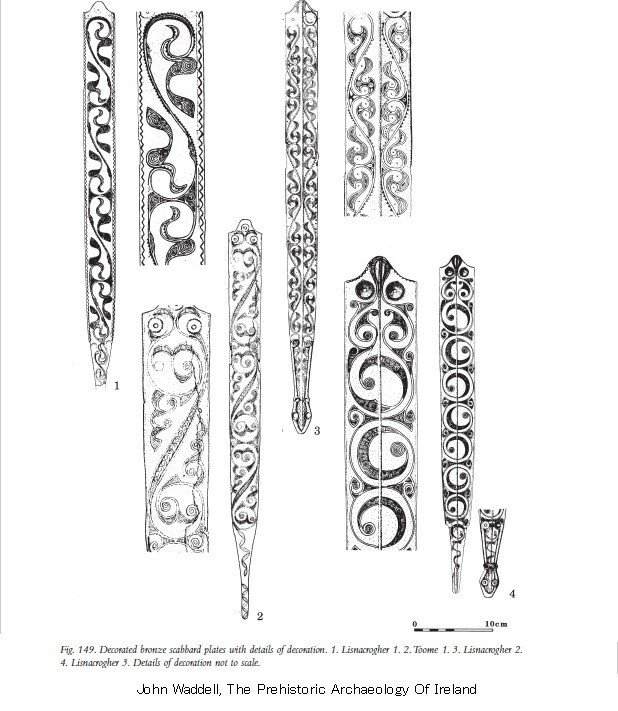

Waddellの考察では、これらの剣が至近距離での刺突を目的とした、どちらかといえば短剣と言うべきものであるか、もしくは、こちらの方を彼は有力視していますが、当時のアイルランドでは戦争が儀礼的な茶番であった、ということです。その裏付けとして、彼は技術的にはもっと長い剣が作れたことを述べており、柄と鞘に施された装飾の方が重要だったのではないかと考えています。というのは、戦士とはすなわち貴族でもあるため、下級民に対して己の地位を誇示する必要があり、そのために豊かな装飾の施された武器は有効だからです。同様のことは馬の記事でも書きました。馬は維持が大変なので、その所有は高い地位を暗示します。

青銅製の柄保護具に装飾が施されていたものは少数だったようですが、鞘は非常に美しい模様が描かれたものがいくつか見つかっています(下図参照)。

真剣な戦いでは槍でやったかもしれないとWaddellは述べています(真剣なのに剣じゃない)。この時代の鉄製の槍は実用的な長さをしているためです。

また、「クアルンゲの牛捕り」などの伝承における剣は、七世紀以降(伝承が形成されたと思われる時期)の語り手にとって馴染み深いはずの、鉄器時代よりさらに後の時代のものに似ているそうです。

最初の方でも書いたように、アイルランドの鉄器時代の遺物は極めて少なく、鉄器時代の一般的性質から考えると、これは極めて異様なことなのだそうです。新納泉は、「鉄器時代というのは、通常は発展の時代だと」述べています(『鉄器時代と中世前期のアイルランド』、p. 27)。しかしアイルランドでは遺物が見つからず、それ故に人々の生活も見えて来ない。「鉄器時代研究の第一人者であったバリー・ラフテリーは、アイルランドの鉄器時代の一般民衆について、「見えない人びと(The Invisible People)」という言葉を使った(Raftery 1994:112-146)」(同上)。

この異常な性質は、アイルランドの社会全体が衰退しており、鉄製品の母数そのものが少なかったためであろうという説が有力のようです。新納泉『鉄器時代と中世前期のアイルランド』によれば、この時代は環境・気候変動が立て続けに起こったと推測されています。詳細は省きますが、紀元前200年ごろから紀元後250年ごろまで、植物の生育が妨げられ、農業生産が後退していたのです。

食べ物が取れないなら、生きるために多くの人を食料生産に駆り出すしかない。そのため道具を作る人が少なくなってしまったのでしょう。腹が減っては戦はできぬといいますし、戦争よりも食料生産の方が優先されるようになり、武器の生産も減ったことでしょう。

伝承における剣

アイルランドの伝承には、しばしば剣が出てきます。特に英雄叙事文学であるアルスターサイクルでは、出てこないものを探す方が難しいくらいです。剣はもちろん武器であり、戦士を象徴するものと言ってもいいでしょう。槍と盾も戦士には不可欠ですが、それでもテクストを読んでいると剣がその二つより優位に置かれていると感じられるのです。例えば、「ブリクリウの饗宴」では次のような言い回しがあります。

次にコナルが同じように行き、槍を置いていったが、戦士の武器を――すなわち剣を――持っていった。(「ブリクリウの饗宴」、拙訳、¶67)

ここで「戦士の武器」(a arm láich)を「すなわち剣」(.i. c[h]laideb)と言い換えています。しかもここでは剣の次に使用頻度が高いであろう槍(góo)と比較しているのです。このような些細な記述からでも剣の特別視が分かると思います。

同じく「ブリクリウの饗宴」からクー・フランのセリフを引用します。これは以前「名誉の値段」についての記事でも引用しました。

「俺の盾と剣にかけて、俺はあの大男との約束を果たすまで逃げることはない。俺の眼前には死があり、名誉ある死は(それを避けるよりも)俺にとっては良いことだからだ」(「ブリクリウの饗宴」、拙訳、¶99)

クー・フランは槍も得意であり、「ガイ・ボルガ」(英語風にはゲイ・ボルグ)という必殺の槍も持っていますが、ここでは盾と並んでではありますが、剣を名誉の担保に挙げているのです。

他には、次のような興味深い観念も見られます。

戦士オグマはこの戦いでフォウォーレ族の王テスラの剣オルナを見つけた。オグマはその剣を鞘から抜いて手入れした。すると剣は己によってなされてきたことを物語った、なぜならば当時は、鞘から抜かれた時は必ず己によって成された功を詳しく語り伝えるのが剣のならわしだったからである。そしてそれ故にこそ剣は鞘から抜かれた後の手入れに値するのである。その上、その時から呪文が剣の中に留まるのである。当時悪魔が武器の中から話しかける理由は、武器が当時の人々にかつて信仰され、担保の中にあったことである。(「マグ・トゥレドの戦い」、Elizabeth A. Gray (ed), Cath Maige Tuired: The Second Battle of Mag Tuired, 1982, pp. 68-69、英語とアイルランド語より拙訳)

ここにはキリスト教的な観念(悪魔)なども見られますが、剣が己の功績を自ら物語るのです。ということは、剣に魂や霊のようなものが宿ると考えられていたとしてよいのではないでしょうか。また、手入れされることにより魔力を持つものと考えられていたようです。武器が信仰されていたとも書かれていますが、文脈から言えば剣のことを指していると考えてよいでしょう。剣は単なる武器ではないのです。

名前がついていたりする特別な剣は多く存在します。例えば、ダーナ神族は北の島々からアイルランドに来寇する際に「四つの宝」を携えていました。そしてそのうち一つがヌァザの持つ剣であり、この剣が一度鞘から抜かれると、「いかなる者もその剣から逃れられず、またその剣に抗することもでき」ませんでした。(同上、pp. 24-25)

アルスターサイクルでは、クー・フランの持つ「クラヂャヴ・ソルシュ(=光の剣)」があります。日本語ではしばしば「クラウ・ソラス」と表記されるものです(Old Irish: claideb soluis, Modern: claidheamh soluis)。フェルグス・マク・ロイヒの持つ「カラド・ボルグ」(雷のように硬いもの?)もあります。フェルグスは「クアルンゲの牛捕り」でこの剣を持っており、三つの丘の頂上を一撃で切り落としました。

同じケルト人の伝承の中ではアーサー王のカリバーンとエクスカリバー(二つは同じものとも別物とも言われます)、ウェールズのアルスル王のカレトヴルッフ(caletuwlch/kaletvwlch)。両者は同じものと考えられており、前者はカラド・ボルグを語源とします。『アーサー王神話大事典』では、「エスカリボール」(エクスカリバーの仏語名)の項で、「大天使ミカエルの燃えるように輝く武具と同じだと思われる」としています(p. 75)。

伝承における戦士達の戦闘では、剣が最もよく使われます。しかし、時代を鉄器時代と仮定すると、上記の考古学的な証拠に反しているのです(アルスター物語群の物語中の出来事は、紀元0年前後とされることがあります。フィアナ物語群は紀元300年ごろ。いずれも歴史上は鉄器時代です)。鉄器時代は長くアイルランド全体が衰退しており、鉄剣は青銅器時代と鉄器時代の間の青銅剣と比べて著しく短くなっていたのです。アイルランドの歴史と文化の研究者であるケネス・ジャクソンは、その有名な著作のサブタイトルで、アルスター伝承群を「鉄器時代への窓」と呼びましたが、少なくとも剣に関しては、それは誤りなのです。

これらのことからわかることは、伝承の語り手たちが物語を描写するのに、歴史的な過去ではなく、自分たちの時代を参照していたこと――すなわち、言わば自己投影を行っていたということです。無論彼らに考古学的な知識と方法はなかったので、過去のことを知ることもなかっただろうし、ごく自然な成り行きです。これはアーサー王伝説にも言えることです。アーサー王は中世初期の人物とされるのに対し、マロリーのアーサー王ロマンスは当時の「騎士」としてのアーサー王像を作り出しています。我々現代人が過去の一時代を舞台として物語を作り上げるとき、必ず「時代考証」というものを行い、過去に忠実であろうとします。しかし、彼らにとってはそうではないのです。

神話学者ミルチア・エリアーデは『永遠回帰の神話 祖型と反復』において、プリミティヴな人々は近代人とは異なる時間概念を持つと論じました。彼らにとって時間というのは直線的に進行するのではなく、円環的に回帰するというのです。そのような人びとの観念には、進歩や発展などはなく、現在があり、現在と同じ過去と未来があるのでしょう。故に語り手が当時の鉄剣をそのまま過去の物語にあてはめるのも自然なことなのです。

さてまた、剣が武器の中でも特別視されていたということも言ってよいでしょう。それは戦士を象徴するものであり、魂を宿して自らの功を語り、魔力を持つのです。そして人はそのような剣を信仰し、当然丁重に扱っていたのでしょう。剣は単なる武器ではなく、武器以上のものだということが、テクストから透けて見えます。そしてそういった感覚は、現在の我々にも通じるところがあるのではないでしょうか。過去の人びととは異なる感覚がある一方、変わらない感覚もまた存在するのです。

参照文献:

・John Waddell, The Prehistoric Archaeology Of Ireland, 1998

・新納泉、『鉄器時代と中世前期のアイルランド』、岡山大学文学部、2015年

・Claidheamh Soluisについて:Daniel O'Foharta, "An Cloidheamh Soluis agus fios fáth an aon sgeil ar na mnáibh", in Zeitschrift für Celtische Philologie, vol. 1, , 1897, pp. 485–492, via CELT

・キアラン・カーソン著、栩木伸明訳、『トーイン クアルンゲの牛捕り』、東京創元社、2011年

・Cecile O'Rahilly (ed., tr.), Táin Bó Cúalnge from the Book of Leinster, 1967, via CELT

・ブリクリウの饗宴:Proincias Mac Cana & Edgar Slotkin (ed., tr.), Fled Bricrenn, Irish Text Society, 2005

・ブリクリウの饗宴、拙訳、noteでは⑬

・マグ・トゥレドの戦い:Elizabeth A. Gray (ed., tr.), Cath Maige Tuired: The Second Battle of Mag Tuired, 1982, via CELT

・フィリップ・ヴァルテール著、渡邉浩司・渡邉裕美子訳、『アーサー王神話大事典』、原書房、2018年

記事を面白いと思っていただけたらサポートをお願いします。サポートしていただいた分だけ私が元気になり、資料購入費用になったり、翻訳・調査・記事の執筆が捗ったりします。