ケルト世界における猪

すると突然、子供の死体から、一頭の大きな猪が跳ね上った。その猪には、耳がなかった。そして尾もなかった。その猪は、子供の死体に向って次のように大きな声で叫んだのである。

「私は、誓ってドンの息、ディアルマッド・ウア・ドゥヴニャの生命を奪ってやる」(八住利夫、『アイルランドの神話伝説Ⅱ』、名著普及会、1921年初版、1981年改版、p.84;固有名詞はアイルランド語風の発音に改正)

今年は亥年ですね? はい、間違いなく亥年です。え、前回の記事? 何のことかわからないなあ……

今回は猪の話をしましょう。猪もまた、ケルト人と関わりの深い動物です。しかしその関係のあり方は、馬のようなドメスティックなものではありません。ケルト人にとっての猪は脅威であり、それゆえに畏怖の対象でもあったのです。

1.猪の特徴と崇拝

猪は、熊と並ぶ最も強猛なる野性動物でした。その突進力、攻撃性、凶暴さ、不屈さは、どんな人間をも恐れさせるに十分なものです。野生動物の中でこれと並び立つ脅威は、熊しかおらぬでしょう。故にケルト人は、動物の中で最も猪を恐れたのです。

しかし一方で、その性質は戦士としては理想的なものでもあり、故に猪は崇拝の対象となりました。また、その性的能力の旺盛さもまた、崇拝対象だったようです。猪は多くの図像に表現され、また伝承においても特別な扱いを受けています。猪は狩猟の獲物でもあるがゆえに、猪の狩猟の場面は図像にも、伝承にも、多く取り上げられているのです。例えば、前回の馬の記事にも取り上げた、スペインのメリダ出土の青銅像では、猪を追跡している場面がリアリティたっぷりに描写されています。

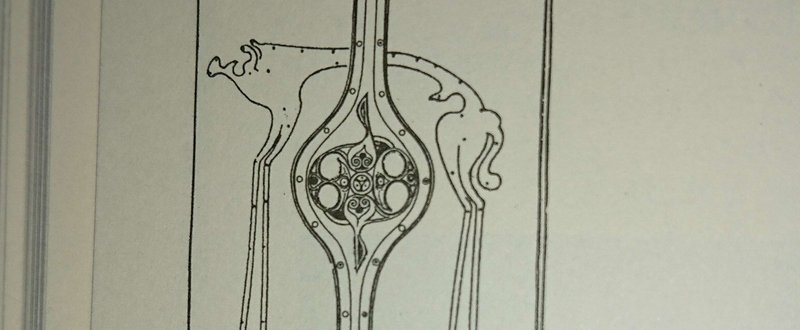

また、戦争における戦士たちの記章としても、猪は用いられ、剣や盾、兜などを飾りました。次のスケッチは、紀元前2世紀のイギリスのウィザム (Witham) から出土した、猪の線画が描かれた盾です(サイモン・ジェームズ著、『図説ケルト』、p. 193)。

加えて、アイルランド語では猪をtorcといいますが、戦士がつける首輪もまたtorcといい、木村正俊・松村賢一編『ケルト文化事典』ではこの一致を偶然以上のものとみなしているようです (p. 123) 。

2.ケルト人の伝承における猪

そして、ケルト人の伝承にも、猪は様々に登場します。ここでは代表的な例を二つ取り上げます。

まず、アイルランドの伝承からいきましょう。アイルランドでは、12世紀までに猪が絶滅したそうですが、それでもなお伝承のなかには猪が生き続けています。アイルランドの伝承の中で最も取り上げるべきは、フィアナサイクルの「ディアルマッドとグラーニャの追跡」における猪でしょう。この伝承の中では、フィンのフィアンの戦士の一人、オイングスの養い子ディアルマッド・ウア・ドゥヴニャ(あるいはディルムッド・オディナ)と因縁のある猪が登場します。しかもその猪はただの猪ではない、異界の猪なのです。

発端はこうです。ディアルマッドの父ドンは、息子をダーナ神族の一人オイングスに預けました(ドンという名は、「ドンの家」(Tech Duinn) として知られる死の世界の神のものでもあります。オイングスとのつながりは、このドンもまた人間でないことを示唆し得るのです)。ドンの妻はオイングスの家来ロクと不義密通し、子供を産みました。ある時、ドンの猟犬たちがやたらと興奮して騒ぎ、不義の子がドンの膝の間に逃げてきました。しかしドンはその子を膝の間で潰して殺した上、猟犬たちに玩具として投げました。ロクはフィンに経緯を聞き、ドルイドの杖で子供の死体を叩きました。すると死体から猪が、しかも耳も尻尾もない猪が現れたのです(耳などの体の部位がない猪や犬や人間は、異界に由来する特別な存在であることを表しています。)。猪はディアルマッドへの復讐を誓い、山中へ消えました。その山が何処かは諸説あるようですが、一説にはスライゴーのベン・ブルベン山であるとのことです。

さて、「ディアルマッドとグラーニャの追跡」の本体である、美男美女の逃亡は省略しましょう。美女グラーニャを巡り、戦士団フィアンの老いた長フィンとその団員である若きディアルマッドとは敵対関係に陥るものの、後に対立状態は解消されます。しかしフィンの中には美女グラーニャを奪われた嫉妬が、熾火のようにくすぶっていたのでしょう。ある時フィンは仲間とともに、山中からあの猪を狩り出します。しかしディアルマッドには「猪を狩ってはならない」というゲシュ(禁忌。伝承の中ではほぼ常に個人に対して課される禁止事項。しかし伝承の中でのゲシュは必ず破られてしまい、破滅をもたらす)があると言って、フィンは彼の参加を禁じます。ディアルマッドがフィンに言い返すや否や、猪が飛び出し、ディアルマッドに猛烈な攻撃を浴びせます。ディアルマッドも反撃しますが、剣はその毛すらも傷つけられずに折れます。彼は攻撃を受け、虫の息になりながらも、剣の柄で猪の脳をえぐり出して殺しました。その後フィンに助けを求めるものの、結局ディアルマッドは死んでしまいます。

この伝承の中では、恐るべき魔の猪が現れますが、それは元は人間なのですね。その出自がドン、すなわち死の神に、ひいては死の世界にあるかもしれないことは、その畏怖すべき性質を裏付けるのです。次なる猪もまた、人間に由来するものです。

次はウェールズの『マビノギオン』から、「キルッフとオルウェン」に現れる猪、トゥルッフ・トゥルウィスを紹介しましょう。「キルッフとオルウェン」では、継母によって呪いをかけられた主人公である王子キルッフは、巨人の長イスパザデンの娘オルウェンを娶るまで、いかなる女人にも触れられなくなりました。そしてアルスル王(アーサー王)の友誼と助けを得た彼はイスパザデンの城に行き、オルウェンに求婚しますが、イスパザデンはオルウェンが嫁ぐと死ぬことになっていたので、これを何とか阻止すべく、数々の難題を課します。その中に、イスパザデンの髪の毛を整えるため、恐るべき猪トゥルッフ・トゥルウィスの二つの耳の間にある櫛と大鋏を手に入れるという課題があるのです。

イスパザデンからの難題が課された後では、物語の主人公はアルスル王に移ります。彼と臣下たちが八方手を尽くして数々の難題をこなすわけですが、その白眉は何と言ってもトゥルッフ・トゥルウィスの狩りです。トゥルッフ・トゥルウィスは元々は王であったのですが、その邪悪さ故に、神によって猪へと変じられたというのです。トゥルッフ・トゥルウィスはイウェルゾン(ヒベルニア=アイルランド)の五つの地方を荒らし、また追い詰められるたび、アルスル王の戦士達を何人も殺し、カムリ(ウェールズ)やケルニュウ(コーンウォール)まで逃げ回ります。アルスル王はプリダイン(ブリテン)全土とその隣接三島(ワイト島、マン島、オークニー島)、そしてフラインク(フランク)、スァダウ(ブルターニュ地方)、ノルマンディや夏の国(サマセット)から戦士達、馬、猟犬をかき集めたのですが、それでもなおかの猪を殺すことはかなわなかったのです。最終的に、櫛と大鋏を掠め取ることに成功したものの、トゥルッフ・トゥルウィス自身は海へと消え、その行方は杳として知れなかいのです。

この「キルッフとオルウェン」で描かれるトゥルッフ・トゥルウィスは、「ディアルマッドとグラーニャの追跡」の猪と、いくつか共通の性質があるのがお判りでしょう。特に、元は人間であったという事実が、この世ならざる性質を示していると言ってよいでしょう。また、その暴れっぷりは、猪に抱いていた彼らの感情をよく表現していると思われます。

ところで、このトゥルッフ・トゥルウィス (Twrch Trwyth) に対応すると思しき猪が、アイルランドの伝承の中にもあります。それは神話サイクルの神話的偽史テクスト「侵略の書」における、トルク・トリアス (Torc Triath) です。これはMacalister編のLebor gabála Érenn : The book of the taking of Ireland, 第4巻に言及されています(Internet Archiveにて公開)ダーナ神族の女神ブリギッドの所有する、猪の王と言及されています。「猪」を指す語はアイルランド語ではtorc、ウェールズ語ではtwrchです。trwythとtriathもなんとなくお分かりになるのではないでしょうか。

さて、今回の記事はいかがでしたでしょうか。日本では人里に現れた猪が殺処分されると、毎度決まって抗議する人がいますが、猪は本当に恐ろしい動物なんですね。そんな猪に対してケルト人がどのような感情を抱いていたか、様々な資料が幽かにささやく声が聞こえる人には、それとなく伝わってくるのでしょう。では、今回はこの辺で。

参照文献:

Macalister (ed. & tr.), Lebor gabála Érenn : The book of the taking of Ireland, Irish Text Society, vol. 4, 1941; esp. ¶317, 344, 369, pp. 132-133, 158-159, 196-197.

Miranda Green, Animals in Celtic Life and Myth, Routledge, 1992.

James MacKillop, A Dictionary Of Celtic Mythology, Oxford University Press, 1992.

八住利夫、『アイルランドの神話伝説Ⅱ』、名著普及会、1981年

井村君江、『ケルトの神話 女神と英雄と妖精と』、筑摩書房、1990年

サイモン・ジェームズ著、井村君江監訳、『図説ケルト』、東京書籍、2000年

中野節子訳、『マビノギオン 中世ウェールズ幻想物語集』、JULA、2000年

木村正俊・松村賢一編、『ケルト文化事典』、東京堂出版、2017年

記事を面白いと思っていただけたらサポートをお願いします。サポートしていただいた分だけ私が元気になり、資料購入費用になったり、翻訳・調査・記事の執筆が捗ったりします。