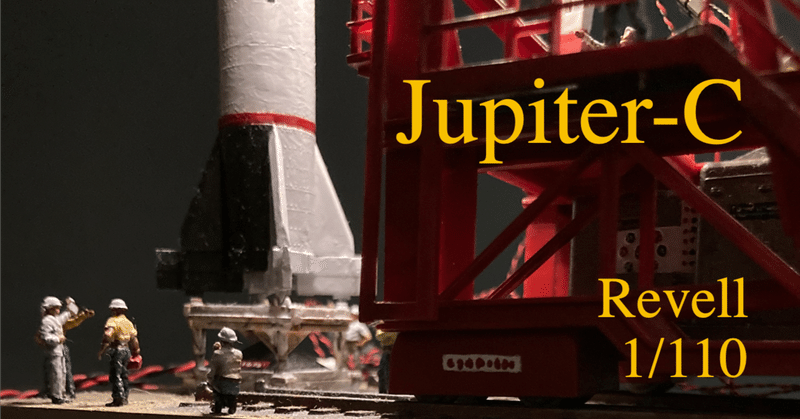

打ち上げのノクターン 【Jupiter-C】

キット名 :Jupiter-C (*1)

メーカー :Revell

スケール :1/110

初版 :1958年

ボックスアート:ジョン・スティール

まばゆい照明に浮かび上がる発射台

すべての照明が黄色く灯る中で、赤と白に塗り分けられた巨大なガントリータワーがまばゆく照らし出され、闇に浮かびあがっている。遠くの雪山は月光を浴びて青白く光り、はるか上空では無数の星がまたたいている。

作業員たちは打ち上げ準備に忙しい。

レーダー車両の脇でクリップボードを手にした人物は、たぶん責任者なのだろう。赤い上着の作業員と熱心に話し込んでいるようだ。ロケットの周りに、何人かの作業員が集まっている。ロケットの最終チェックを行っているのかもしれない。

発射台に目を転じると、階段を昇っている作業員がいれば、はしごに取り付いる人物もいる。一段目の作業台の作業員になにかを伝えにいくのだろうか。

さらに目を凝らすと、最上段の投光台にも作業員が一人。ロケットを見下ろしながら地上に指示をだそうとしているようだ。

作業員たちがそれぞれの役割に追われる中、濃紺の宇宙を目指すロケットは、静かにカウントダウンが始まるのを待っている。

どこか寂しげで寒々とした青い闇と、眩いばかりの黄色い照明の対比は、人類の営みと、その挑戦を拒絶しようとする大宇宙を象徴しているようでもある。

一昔前のSF映画のような雰囲気のボックスアートだが、ボックスの右側に大きく「Jupiter-C」、その下に「The Rocket That Launched America's First Satellite」という記載があることからもわかるように、米国初の人工衛星「エクスプローラー1号」の打ち上げシーンを描いたものだ。

ちなみにジュピターCの開発責任者は、あのフォン・ブラウンだ。月に人類を送ったアポロ計画の立役者として知られているが、おかげでジュピターCの開発計画が前座扱いになってしまうのは、なんともくやしい。

*1 ボックスアートの表記は「Jupiter "C"」なのだが、ここではNASAの表記に合わせて「Jupiter-C」もしくは「ジュピターC」と記載する。

エクスプローラー1号の打ち上げ場所は?

キットのボックスアートを見たときには「ふーん。ロッキー山脈あたりの麓から打ち上げたんだな」ぐらいに思っていた。

例えば、NORAD(北米防空司令部。冷戦期にシャイアン山の地下深くに建設された秘密基地! 最近はサンタクロースの追跡で毎年話題になる)のような場所から発射されたというイメージだったのだが、どうやらそうではないようだ。

エクスプローラー1号は、実際には、1958年1月31日22時48分(米国東部標準時)に、フロリダ州のケープ・カナベラル空軍基地から打ち上げられている。

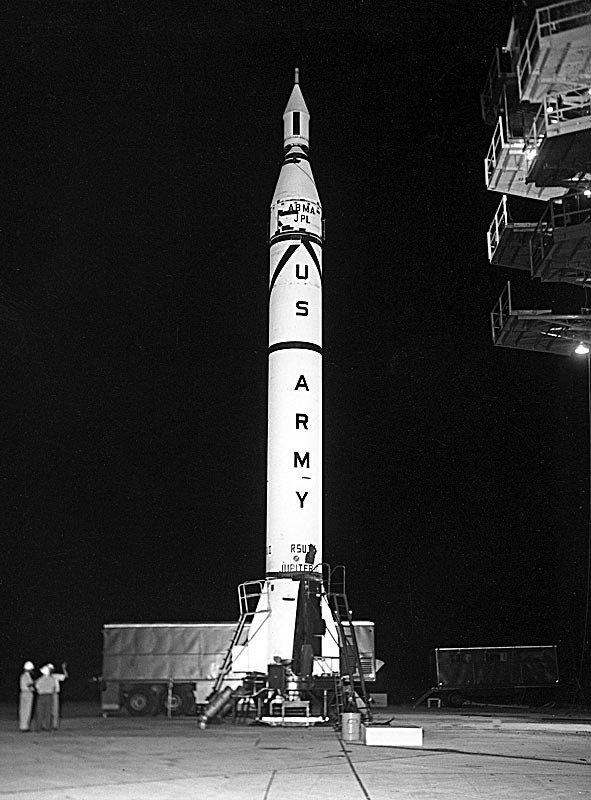

で、ケープ・カナベラル空軍基地について調べてみると、フロリダ半島大西洋岸の砂州に位置している。文字どおりのケープ(cape:岬)なのである。写真でもわかるように、ばかばかしいほどだだっ広くて平らかな場所で、ボックスアートの雰囲気とはだいぶ趣が異なっていることがわかる。

(写真:NASA、パブリックドメイン)

基地全体を鳥瞰したのが次の写真。エクスプローラー1号の打ち上げに使われた第26発射台(Launch Complex 26)は、左奥の突端からやや内側に入ったあたり。この場所からだと、どの方角からでも山並みは見えないような。

(写真:ThaddeusCes、クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際)

では、ボックスアートを描いたジョン・スティールは、なぜ背景を山岳地帯にしたのだろう?

例えば、海よりも山のほうが絵に迫力や緊迫感が生まれるとでも考えたのだろうか。画家が、独自の視点や表現のために風景を改変するのはよくあることだし。

別の可能性も考えられる。そのヒントになったのが次の写真だ。

(写真:U.S. Army / White Sands Missile Range Museum、パブリックドメイン)

ホワイト・サンズ・ミサイル実験場博物館の屋外展示場(ミサイル・パーク)だ。この博物館は、米陸軍がロケットやミサイルの打ち上げ試験などに使うホワイト・サンズ・ミサイル実験場に併設されているのだが、背景の山並みがボックスアートによく似ているように思える。

写真のロケットはジュピターCではないが、その原型となったレッドストーン(先に示したケープ・カナベラル空軍基地の写真のロケットと同型)であり、外から見た形はジュピターCとほぼ同じだ。

この実験場は、ニューメキシコ州のトゥラロサ盆地にあって、レッドストーンの打ち上げ試験の多くがここで行われている。一方、レッドストーンを開発したABMA(米陸軍弾道ミサイル局)は、アラバマ州ハンツビル(あとからもう1回出てくる地名なので覚えておいてほしい)にあり、こちらも地図で見ると北側にはアパラチア山脈がある。

ジョン・スティールがホワイト・サンズなりハインツビルなりで実験中もしくは開発中のレッドストーンの写真を見て、それに触発されて背景に山脈を描きこんだという可能性もあるように思えるのだが、どうだろう?

打ち上げロケットはジュピターCではなかった

と、ここまでジュピターCの説明をしてきたのだが、調べてみると、エクスプローラー1号を打ち上げたロケットはジュピターCではなく、ジュノー1だという。

このあたりの話が、ちょっとややこしくて、面倒くさい。

ジュノー1は4段式ロケットで、3段式ロケットのジュピターCと外見的に大きな違いはない。

というか、ジュノー1とジュピターCは3段目まではまったく同じで、ロケット一体型の人工衛星を積めばジュノー1に、そうでなければジュピターCになるようだ。つまり、ロケット一体型の人工衛星を搭載しているかどうかの違いだけで、当然ながら、人工衛星であるエクスプローラー1号を打ち上げたのはジュノー1ということになる。

ただ、話をややこしくしてしまったのが、打ち上げ後の記者会見だ。

記者会見では、エクスプローラー1号を打ち上げたロケットをジュピターCと説明していたらしくて、翌日の新聞記事には「ジュピターC」という文字が大きく踊っている。

(写真:NASA、パブリックドメイン)

この記者会見には朝日新聞も参加していたようで、記事 (*2) には、「米空軍当局者が記者団に配布した資料によると」として、ジュピターCの仕様を引用している。会見で、ジュピターCとして発表されたのは間違いないようだ。

そのせいで、当時のほとんどの人がエクスプローラー1号を打ち上げたのはジュピターCと認識していたようで、レベル社やボックスアートを描いたジョン・スティールも例外ではなかったということだろう。

*2 「米、打ち上げに成功」、朝日新聞、1958年2月1日、東京版夕刊、1P

ボックスアートのモデルは?

キットのデカールやボックスアートを見る限り、エクスプローラー1号を打ち上げたのはジュノー1(29号機)ではなく、ジュピターC(27号機)(*3) を参考にした節がある。その理由は、29号機に描かれている「UE」というマーキングだ。これは29号機を示す機体番号(*4) だ。

*3 ジュピターCの27号機は、ノーズコーンの大気圏再突入のテスト用として1957年9月に打ち上げられた。4段目はロケットの組み込まれていないダミーの人工衛星であり、外観はジュノー1のようだが、実際にはジュピターCであった(さらに言えば、ジュノー1という名前が使われるようになったのはその年の10月から)。

*4 「UE」が29になる理由は、ジュピターCを開発したABMA(米陸軍弾道ミサイル局)のあるハンツビル(HUNTSVILLE)のスペルの順番に数字を当てはめていって、「H」が1、「U」が2、「N」が3、「T」が4、「S」が5、「V」が6、「I」が7、「L」が8、「E」が9を表すことにしたらしい(ゼロは「X」とした)。「U」が2、「E」が9なので「UE」は29になるわけだ。なぜ、こんなややこしいことをしたんだろう(防諜かな?)。

(写真:NASA、パブリックドメイン)

(写真:NASA、パブリックドメイン)

一方、ボックスアートやキットのデカールには「UE」の記号のかわりに、「US ARMY」という文字が大きく描かれている。これが27号機のマーキングとほぼ同じなので、参考にしたと考えて間違いないだろう。

(写真:US Army、パブリックドメイン)

ちなみに、27号機と29号機の関係とか、レッドストーンがジュピターA(その改良型がジュピターC)と呼ばれるようになった理由とか、ジュノー1の命名の由来とか、調べてみると興味深い話がつぎつぎと出てくるのだが、長くなってしまうのでまたの機会に。

ボックスアートを再現するなら、なによりも照明灯だ

さて、キットの制作だ。レベルのキットでエクスプローラー1号の打ち上げシーンを忠実に再現しようとすれば、マーキングを変更して29号機にしなければならないことになる。とはいえ面倒だし、なによりもボックスアートに魅了されての制作なのだから、そのまま制作することにした。

箱を開けると、ロケットの白いパーツはわずか。ほとんどが発射台の赤いパーツだ。誰がどう見ても、主役はロケットではなく発射台だろう。

初版は1959年で、とんでもなく古いキット(前述したように、写真は2006年以降に発売された復刻版)だが、モールドはなかなか精緻で美しい。

制作のポイントは、なんといっても照明に浮き上がる発射台を再現することだ。

打ち上げ前のエクスプローラー1号の写真を見ると、発射台には多数の照明灯が設置されていることが分かる。とはいえ、ここまで作りこむ工作技術は持ち合わせていない。さて、どうしよう…

(写真:NASA、パブリックドメイン)

実物の再現はあきらめ、なるべくたくさんのLEDを組み込むことでボックスアートの再現を目指す。あれこれ工夫したところ、投光照明台(電球色5個)、4つの作業台(電球色5個)×4、タワー先端の航空灯(赤色1個)、ガントリーの運搬車両のテールランプ(赤色2個)の計28個を組み込んだ。

打ち上げのもうひとつの主役、作業員たち

もうひとつの主役が、作業員たちのフィギュアだ。

このキットには7人の作業員フィギュアが入っていて、組立説明書には次のような説明がある(数字はパーツナンバー。99が欠けているが、各フィギュア共通の台座。同じものが7つ入っている)。

[98] Figure with ToolBox(工具箱の作業員)

[100] Figure Pointing(指差しの作業員)

[101] Figure with Clipboard(紙挟みの作業員)

[102] Figure Climbing(よじ登る作業員)

[103] Figure Waving(手を振る作業員)

[104] Figure Carrying Stakes(杭を運ぶ作業員)

[105] Figure Kneeling(膝立ちの作業員)

以上の7人だ。

打ち上げ準備中の記録写真を見ると、実際には何十人もの作業員が働いている。7人ではちょっとさびしいので、予備に買っておいたもうひとつのキットから作業員を動員し、14人体制で作業してもらうことにした。

ラフな塗装に、精巧なデカールは似合わない

制作を進めていくなかで、悩んだのがデカールの扱いだ。

このキットのデカールには、たくさんの注意書き(コーションマーク)が含まれていて、発射台のあちこちに貼るようになっている。

ただ、これだけ精緻なデカールを、ラフな塗装のキットに貼るのはどうにもバランスが悪い。言ってみれば、佐伯祐三風のパリの絵に、街角の看板やポスターの文字をきちんと描きこんでしまうようなものだろう。

そこでデカールは使わないことにして、ちょぼちょぼと文字を書き込んでいくことにした。

これで完成。

完成作品の写真に、お絵かきソフトで背景の山並みをささっと描き、色温度も調整して照明を黄色っぽくしてみた。

せっかくだから動画もどうぞ(てっぺんの航空灯が点滅するだけで、動きはほとんどないんだけどね)。

このキットはいわゆる箱スケールで、1/110とちょっと中途半端。

でも、レベル社はこのスケールで黎明期のロケットをいくつか出していて、大きさを比較できる。手元にもレッドストーンとジュピター(ジュピターCでなく、中距離弾道ミサイルのほう)がある。完成させて並べれば、ちょっとしたホワイト・サンズ・ミサイル実験場博物館になるかもしれない。

まぁ、作業員の増派に使って余っている予備のキット(まさに史実どおりの予備機!)で、エクスプローラー1号を打ち上げたジュノー1の29号機を作るほうが先になるかな。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?