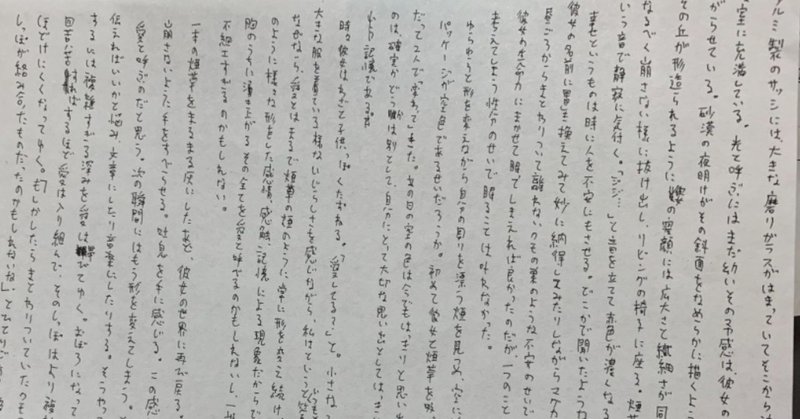

寝室の砂漠

アルミ製のサッシには大きな磨り硝子がはまっていてそこから流れ込んだ朝日の予感が寝室に充満している。

光と呼ぶにはまだ幼いその予感は彼女の頬に柔らかな陰影を浮かび上がらせている。

砂漠の夜明けがその斜面を滑らかに描き出すように、そして細やかな砂の粒子によってその丘が形づくられるように、その寝顔には広大さと繊細さが同居している。

その世界の均衡をなるべく崩さないように抜け出し、リビングの椅子に座る。

煙草に火をつけるライターの「カチッ」という音で静寂に気づく。

「ジジ、、、」と音を立てて赤色が濃くなる。

幸せというものはときに人を不幸にもさせる。何処かで聞いたような台詞だ。幸せという単語を彼女の名前に置き換えてみて妙に納得してみたりしながら

マグカップに珈琲を注ぐ。

昼頃からまとわりついて離れない蜘蛛の巣のような不安の生で目を閉じても眠れなかった。

彼女の生命力に任せて眠ってしまえればよかったのだが一つのことがきになるとそのことばかりにとらわれてしまう性分のせいで眠ることは叶わなかった。

ゆらゆらと形を変えながら自分の周りを漂う煙を見つめ空に浮かぶ雲を思う。「ハイライト」のパッケージが空色であるせいだろうか。

初めて彼女と煙草を吸ったときのことを思う。二人はいつも二人で「変わって」きた。そのどの瞬間もまるで煙のように掴み所はなく、しかしそこにあったということが匂いでわかる。

それでもあの日の空の色は今でもはっきり思い出せる。そう思うことのできる記憶というのは本当に正確かどうかは別として、自分の脳みそが特別に覚えておきたいと思った記憶なのである。

時々彼女は子供っぽく尋ねる。「愛してる?」と。

小さな子供が袖を余らせてわざと大きな服を着ているようなちぐはぐないじらしさのようなものを感じながら私はというといつもその答えに詰まってしまうのだった。

なぜなら、愛とはまるで煙草の煙のように常に形を変え続け、砂丘を形作る砂の一粒一粒のように様々な形をした感情、感触、記憶による現象だからである。

胸の内に湧き上がるその全てを愛と呼べるのかもしれないし、一部のそれは愛と呼ぶには不恰好なものかもしれない。

一本の煙草をまるまる灰にしたあと、彼女の砂漠に再び戻る。彼は誰が照らす彼女の砂丘を崩さないように体を滑らせる。その柔らかな頬に沿って手を滑らせる。

吐息を手に感じる。この感触、そして感情、その記憶を愛と呼ぶのだろう。次の瞬間にはもう形を変えてしまう。

どうやってこの現象に形を与えようかと悩みもがくうちにまるで愛の尻尾は蜘蛛の巣のように体にぐるぐるとまとわりついてゆくのである。

「昼間の蜘蛛の巣みたいな不安は愛の尻尾だったのか。」などと独りごちて目を閉じる。

彼女が子供の声で尋ねる。「愛してる?」という声が聞こえる。

夢か現か、寝ぼけた頭で答える。「愛してるよ。」と。

すると彼女は子供のままで笑うと「わたしも。」と言った。

わたしは身の丈に大きすぎる服を着て空色の中で彼女と手を繋ぐ夢を見ていた。