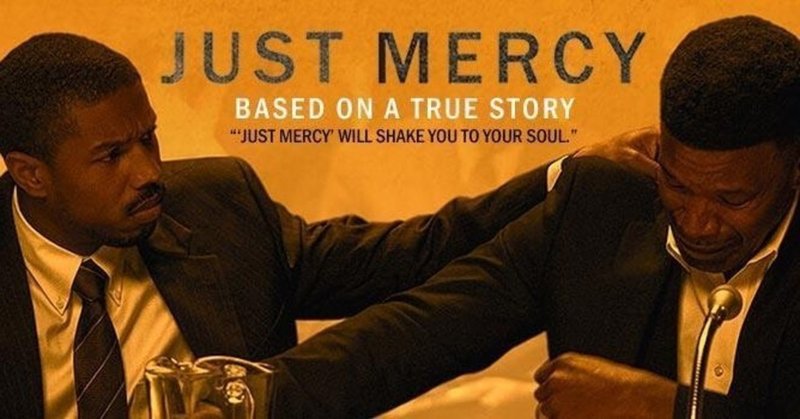

『黒い司法 0%からの奇跡』監督:デスティン・ダニエル・クレットン

'Just Mercy' dir. by Destin Daniel Cretton, 2019

「『あなたはなんにも泣く必要なんかない。私はただあなたがちょっとだけ寄りかかれるように胸を貸そうと思っただけ。私はほら、”石をキャッチすること” について多少はわかっているから。』」p. 407

―『黒い司法 黒人死刑大国アメリカの冤罪と闘う』ブライアン・スティーヴンソン:著、宮﨑真紀:訳(Bryan Stevenson 'Just Mercy' 2014)

『ブラックパンサー』や『クリード』シリーズ、もしくは出世作『フルートベール駅で』と出演作を並べてみるとだいたい生きるか死ぬか、みたいな極限状態の役ばかりな印象だったマイケル・B・ジョーダンが初めて「生きるか死ぬか」の状況に追い込まれた人を助けるべく奮闘する役で主演+プロデューサーにも名を連ねた『黒い司法』は結局アカデミー賞には全くかすらず、NAACPイメージアワードなどでの受賞が続いている。ともあれ昨年12月末の米国劇場公開から2ヶ月+くらいの現時点で50億円以上の興収なのでかなり健闘していると思う。

『黒い司法』はブライアン・スティーブンソン(1959年11月14日生まれ、日本の現天皇とほぼ同年齢)が2014年に出版した回想録を下敷きにしている。監督はデスティン・ダニエル・クレットン(『ショート・ターム』など)。クレットン監督の常連俳優であるブリー・ラーソンも出演していて、キルモンガーとキャプテン・マーベルが協働すれば大抵のことは一発で解決しそうなものではあるが、もちろんそういう世界の話ではない。1980年代後半、アラバマ州で白人少女がクリーニング店で射殺される。容疑者として逮捕された黒人男性ウォルター・マクミリアン(ジェイミー・フォックス)には犯行当日のアリバイがあり、また物証がなかったにも関わらず警察は証人に虚偽の証言をさせて裁判に持ち込み、無期懲役だった量刑を判事が死刑に変更し、ウォルターは死刑囚監房に収監されてしまう。弁護士であるブライアン(マイケル・B・ジョーダン)はウォルターを釈放させるべく奮闘する…というストーリー。

2時間を超える長編ではあるが、決して冗長ではない。そもそもこれはブライアン・スティーブンソンと彼のNPO(Equal Justice Initiative)が解放に貢献した140名以上の元死刑囚のうちの、たった一つのケースにフォーカスしたものであって盛り込み過ぎでもない。ただし、ブライアンが初めて死刑囚監房でウォルターに会い、最初は「ハーヴァード大卒の余所者に何ができるってんだ、若僧?」みたいな態度だった彼の信用を勝ち得るまでの流れは最大公約数的で、かつマイケル・B・ジョーダンという俳優のチャーミングさに頼り過ぎた感じがある。ウォルターに「どうして死刑が確定した囚人を解放するための(無償の)活動なんてしてるのか?」と聞かれたブライアンが、その理由を彼の個人的なエピソードで答えるシーンがあったがこれも原作本から抽出した要素を組み合わせたものであり、実際はそんなに判りやすい感じでもなかっただろう。が、映画の中において誠実を絵に描いたような好青年が人助け、という図式になっているせいで妙にスムーズにつるつると流れていってしまうのだ。

ブライアン・スティーブンソンの書いた『Just Mercy』で言及されていて映画版『Just Mercy』で落とされたもの、それは彼自身もまた「いつしか壊れていた」という感覚であり、かつ自分の無力さを強烈に意識した瞬間から再び動き始める姿である。冒頭に引いた文章はブライアンがある裁判所で出会った老婦人と交わした会話の一部だが、「権力に立ち向かう正義のヒーロー」が一人で頑張ってるだけでは早晩保たない事をブライアン自身が自覚したからこそ収録されているエピソードだろう。映画において唯一その相克を垣間見せてくれたのは、ブライアンが黒人教会での礼拝(皆が歌い、体を揺らしている)の席に立ちながら決して没入はせず、むしろどこか困惑したような佇まいで少しだけ体を左右に動かしているシーンだった。

本作のオリジナルタイトルはブライアン・スティーブンソンの原作本と同じ『Just Mercy』で、意味合いとしては「公正な慈悲」といったものになるが、米国ならばそこにはキリスト教における「神」の存在が当然の前提としてあるだろう。が残念ながら日本語の「慈悲」という単語から浮かんで来るのはどうしても時代劇めいた「お上」とか「お代官様」になってしまうので「慈悲」は採用されなかったのだと思うのですが、ただ不公正な司法制度についての作品名が『黒い司法』だと「不公正」を「黒い」と形容する事になり、やはりどうしてもマズい。単純に『ジャスト・マーシィ』とかにした方がまだ良かったかと思う。

現代米国に厳然と存在し続ける不公正についての情報を広めるという目的からして、当代きっての人気俳優が主演し、判りやすく感動的な映画として提示するというのは正攻法ではあるのですが(MBJの裸もあり〼、というのはオマケのオマケなのでガッツリ観たい人は『クリード』シリーズを)、それでも非白人のサークル外に突き抜けるほどの起爆力は(おそらくは制作者が自覚的に)持たせなかった作品なのだと思う。ついでに言えば現在の日本でこの映画を観て自分らが一番連想すべきなのは入国管理局における長期収容問題、という事になるだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?